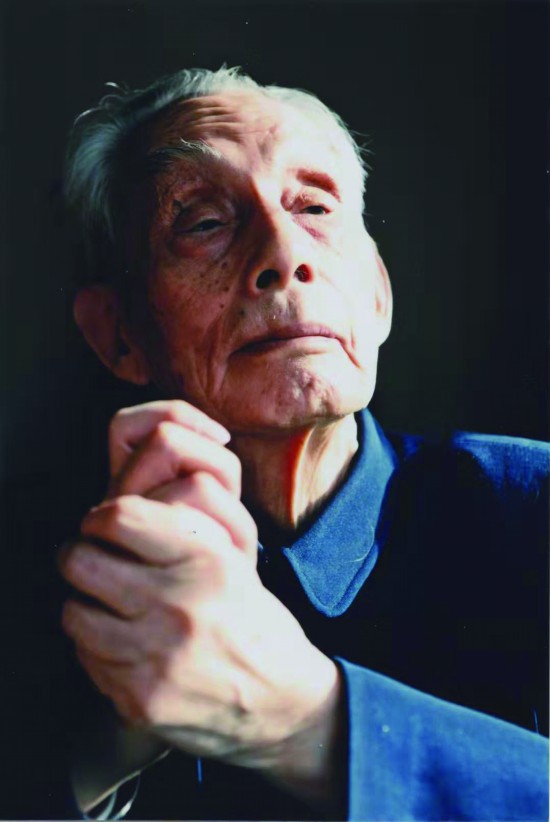

偶入紅塵里 詩戲結為盟 ——郭漢城先生訪談錄

黨的十八大以來,中國走進了新時代,我們的民族文化、我們的戲曲,必須緊緊抓住這個機會,實現從“高原”向“高峰”的突破。但這條道路如何走?如何走得好、走得順?我老了,已經超越生命的“時間籠子”。我常對來我家里的年輕人說,要忙起來,要讓自己的生活充實起來。我現在最希望看見的就是“長江后浪推前浪”“青出于藍勝于藍”,年輕人熱情忙碌地奔波在江山風浪里,夜以繼日地建設祖國、創造文明,那是一幅多么美好的圖畫!——郭漢城

少小離家老大回 投身革命即為家

陳 曦:郭老,大家都知道您是蕭山人。您是什么時候離開家鄉的?

郭漢城:我離開故鄉比較早,應該是在1937年12月。那時候日本正進攻杭州,我在日本人的炮聲中離開故鄉蕭山。我小的時候,蕭山縣土地少,人口多,老百姓日子過得很苦。農民身上背了好多苛捐雜稅,生活苦不堪言。我記得戴村有一條河,可以直通杭州。農民們把山里出產的梨子、棗子、竹筍還有黃紙等,運到杭州去賣,都要從戴村的小碼頭出發,晚上上船,第二天一大早就到了。等我長大一點,這些東西就往外運的少了。除了戴村,周邊臨近的大一點的鎮子,像臨浦、義橋,都是如此。小時候不知道原因,后來明白,這是蕭山的經濟在舊社會舊制度下走了下坡路。遇上災荒和生病,日子真是沒法過下去。洪水幾乎年年發。每次山洪下來,田地房屋就會被沖毀,農民們流離失所,舉家外逃,妻離子散很常見。

陳 曦:您當時離開蕭山,也是因為災荒的原因嗎?

郭漢城:我還有不同。我家里有兄弟姐妹五個,上面三個姐姐,下面一個弟弟。家里雖然窮,但父親還是在我7歲時送我念了私塾。到9歲時,父親生病去世了,我便輟學回家了。之后私塾廢除,戴村辦了初級小學,家里在舅舅的幫助下辦了小賣部,于是我又回到小學念書。戴村小學的老師有許多是湘湖師范的畢業生,思想非常進步。我們在學校里唱《打倒列強》《鋤頭歌》:“五千年古國要出頭,鋤頭底下有自由。”1931年九一八事變,東北淪陷,我們這些學生都很氣憤,有個老師送了我一把扇子,他在扇面上寫“畏日如虎,愛扇如珠。扇能抗日,人其何如?”就是罵蔣介石不抵抗政策的。這些對我后來投身革命參加抗戰影響很大,甚至可以說影響我選擇一生要走的路。

1930年我高小畢業后,在附近的村子里做代課老師。到了1935年,我考進了浙江省立杭州農業職業學校。在杭州讀書的平靜日子不到兩年,盧溝橋事變爆發,農校解散,我只好又回到蕭山。南京淪陷后,我抱著“誓死不當亡國奴”的想法,跟幾個年輕同鄉報名參加省教育廳在衢州的戰時青年訓練團。從那時起,我就離開了家鄉。

陳 曦:您從小就愛看戲嗎?

郭漢城:蕭山歷史悠久,方言豐富,各種民間文藝很多,板龍、馬燈、高蹺,一過正月十三上燈夜,四鄉八里就熱鬧起來。我從小喜歡戲曲,主要是“紹興大班”和“的篤班”。魯迅先生小說里說過的那些戲我小時候都看過。我記得在家鄉看過《無常》,老百姓非常喜歡“無常”這個有人情味的鬼。他一上場就很“特別”,先打十八個噴嚏,再放十八個屁。噴嚏打得山響,屁還用“目連頭”伴奏。打完噴嚏,放完屁,接下來是那段有名的“自報家門”:“頭戴高帽三尺,身穿白布一匹。手拿芭蕉扇一把,腳踏破草鞋兩只。人人都叫我無常阿爸,拘魂勾魄為業。有一日閻王發下拿人簽票……我看他一家哭得可憐,放他還陽三刻。閻王道我得錢私放,將我捆打四十。從此再不敢枉法殉情……”好笑的是,這么了不得的無常也有自己的苦惱。他每次出來“拿人”,總有一群狗追在屁股后頭,狂吠亂叫,趕也趕不開。無常一氣,干脆坐下來罵狗一頓出氣。心里舒暢一些,才去捉人。捉誰呢?當然是惡人。如果這本目連戲的底本是《東窗事犯》,那被捉的一定是秦檜,再加上一個秦檜的老婆、長舌婦王氏。無常手中的鎖鏈一抖,把這一對漢奸夫妻拉了下去。戲到此結束,群眾也就散場。我們那里的群眾有一個習慣,不見無常捉人絕不散場,他們一夜氣憤郁結中等的就是這一個結局。再說這時天已亮了,他們不用害怕回家。從頭天太陽落山開鑼,到第二天東方吐白結束,演出時間的規制叫做“兩頭白”,是民間演出中自然形成的美學要求。

陳 曦:這么看,您后來專門從事戲曲工作,既是工作需要,也是您個人志趣的選擇。

郭漢城:我怎么開始專門從事戲曲工作,說來話長。1938年我和幾個同學結伴,從西安輾轉步行來到陜甘寧邊區,進入陜北公學學習。到陜北之前,因為國共開始了第二次合作,一些進步書籍都是公開出售的,我就是在那時讀到了《西行漫記》。到陜北以后,能夠讀到的書就多了,主要學的就是馬克思主義理論。當時的延安有好幾個大學。還有一個抗日軍政大學,也就是常說的“抗大”,主要學習軍事,還有學文藝的魯迅藝術學院。此外,還有工人大學、婦女大學、青訓班等,實際上是培訓干部的。大概到了1939年年底,我和當年一起從西安到陜北的同學吳江和馮紀漢一起,被分配到河北省平山縣附近的西柏坡第五分區第五中學從事抗戰教育工作,直到抗戰結束。1949年宣化解放,我從學校調到察哈爾省教育廳文化處,管理文化工作,包括戲曲工作。1953年,我被調到天津華北行政委員會文化局,做文藝處副處長,之后又被派到山西協助地方進行戲曲改革工作。再到后來,察哈爾省華北大區建制撤銷,我選擇了到中國戲曲研究院從事專業戲曲研究工作,除了文化大革命期間中斷,一直做到1988年離休。從工作變動的過程可以看出來,是革命工作的需要讓我一步步走上了專業從事戲曲工作的道路,但最終的選擇,也與我從小對戲曲熱愛的個人志趣有關。

文章合為時而著 歌詩合為事而作

陳 曦:您在90歲生日時曾作一首《白日苦短行》,里面說“偶入紅塵里,詩戲結為盟”。大家了解更多的是您在戲曲工作方面的貢獻和成就,對您在戲劇創作和詩詞創作的執著和熱情了解不多。

郭漢城:我有一個觀點,詩詞與戲曲這兩個傳統文化的重要組成部分,是同樣的重要,有同樣的價值,是不能分家的。我在那本編入“中國藝術研究院學術文庫”的《淡漬堂三種》自序里也說過,按照我的實際情況,既搞戲曲理論研究,也搞劇本、詩詞創作,這樣編,能反映得更全面一些。我在長期的工作實踐中,常常感到這三種文體形式雖然不同,但目的是一致的,可以說是“體異而意同”。這個“意”是什么?就是熱愛中國文化,敬畏中國文化,把古老的民族文化現代化,使它發揚光大。一句話,就是古人說的文要“為時而作”。

陳 曦:您和張庚老常被稱作是中國戲曲界的“兩棵大樹”。張庚老說:“我們無論在理性上、在感情上,友誼都很深厚。我和漢城同志真心稱得上為‘戰友’。”

郭漢城:墻上的這首詞,是1983年我們在密云水庫共同撰寫《中國戲曲通史》時寫的,題目是《江城子·香山紅葉》,張庚同志覺得喜歡,就寫成了條幅送給我。這首《江城子·夜游金鞭溪》是1983年我們同到湘西張家界時寫的,我原詞是這樣的:“奇峰吐月照金溪。路幽微,影迷離。蛇叫咝咝,黠狡草叢棲。巖上群猴來也未?窺樹隙,定驚疑。琵琶水側夜尤奇。蔓花飛,枯枝低。月嵌雙峰……”張庚同志看后,只改了一個字——“嵌”改為“在”,即“月在雙峰”。這個字改得好啊!為什么?湘西一帶彌漫著那種原始氛圍,野生的猴子在巖上攀援跳躍,蛇在草叢中咝叫。如果月亮是被“嵌”上去的,就有人工雕琢之意,破壞了整首詩的原始美的意境。張庚同志本人并不寫詩,但他傳統學養深厚。這一個“在”字,我稱他為我的“一字師”。不只是張庚同志,我的老朋友王朝聞、蔡若虹,老同事傅曉航、曉星……他們都是我的“一字師”“兩字師”“一句師”。

操千曲而后曉聲 觀千劍而后識器

陳 曦:您幾十年如一日進行著戲曲理論研究和實踐探索,激勵影響著幾代戲曲人。一直以來,圍繞戲曲問題展開的爭論、分歧始終存在。對于這些爭論、分歧,您怎么看?

郭漢城:自清末以來,社會變革巨大且激烈,出現對戲曲問題認識上的分歧是必然的。這些分歧和爭論,有的緣于理論認識,有的緣于現實經驗,都是我們需要冷靜全面地分析、思考,加以判斷的。“五四”時期,戲曲的功能從“雕蟲小技”變化到“教化人民”。那時候相當一部分人的認識是“戲曲沒有前途”,甚至有一批對戲曲的認識有些偏頗的人主張“打倒戲曲”搞話劇。到抗日戰爭時期,這種思想已經非常突出,但現實矛盾也隨之而來,因此戲劇思想不得不改變。在這種情況下,張庚、焦菊隱等一批戲劇人開始轉變了認識,對戲曲重視起來。

當今,這種爭論主要表現在對待戲曲的三種思想:第一種是認為戲曲理論的建構一百多年來仍舊沒有完成,戲曲危機愈加嚴重。戲曲不能很好地反映現實生活,看不到戲曲發展的前途和方向。第二種是認為戲曲是中國的傳統文化,什么都好。必須要把戲曲原封不動地保護起來。上面這兩種思想有一個共同之處,就是都認為戲曲不能動。但不能動戲曲的原因卻截然不同:一個認為戲曲壞得不得了,不值得動;一個認為戲曲好得不得了,動了就是對戲曲傳統的褻瀆。第三種思想就是認可當代戲曲理論的方針、政策,強調“推陳出新”,認為戲曲既要繼承,又要發展。

幾十年的戲曲實踐告訴我們一個真理:實踐比理論的力量大。因此更要求我們抓住現實,解決好戲曲現代化這個核心問題。依我看,研究、解決這類問題的關鍵是要抓住“今天”。不同的觀點必須要表達出來,對待學術之間的爭鳴還是要用學術方法來解決。我們搞理論的,習慣性地要給戲曲理論建設分階段,這個不難,從戲曲改良開始,到后來的文明戲,再到延安時期各個階段下來,每個時期戲曲的表演都有屬于那個階段的特點。弄清楚戲曲在過去的發展歷程和具體情況固然重要,但是重點還是要放在現實,將戲曲與時代結合,與時代同步,為戲曲找到生存之道,讓它繁榮起來。

我的看法是:不能把對戲曲的發展和保護對立起來,既要發展又要保護。而目前我們對這一現實的研究是遠遠不夠的。不足在于,我們對前一階段戲曲問題的研究比較清楚也比較順當,但是在解決今天的戲曲發展的現實問題時,又講得不很充分。正常的學術爭論應當是:我不但反對你的觀點,而且要正面提出我的觀點。這也是我們今后做戲曲研究要著重解決的問題。

陳 曦:您對表演藝術中的創新實踐格外推崇,比如胡芝風在《李慧娘》中對戲曲程式的創新就得到您的大力贊揚。

郭漢城:戲曲在多年的發展中,先有了程式,然后經過高度概括的程式形成了行當,再去表現生活。也正因為如此,對戲曲程式的創新是特別難的事。斯坦尼斯拉夫斯基努力讓觀眾忘記假定性,告訴觀眾正在進行的就是真的。布萊希特認為表演是表現生活,但是他提醒觀眾好好分析,不要把演員做出的生活表演看得太真。中國戲曲既不是斯坦尼斯拉夫斯基體系也不是布萊希特體系,是一種比較矛盾的綜合體現。觀眾有時候受劇情吸引,有時候的情緒則與劇情并不完全一致。戲曲明確地告訴觀眾,我是在演戲,你們所看到的一切都不是真的。但在有些情況下,觀眾仍舊會被感動。把坐標放到美學的觀點上看戲曲與按“流派”觀點看戲曲的區別就在于:生活正確和藝術正確哪個優先?“生活真實”與“藝術真實”是戲曲與其他藝術形式的根本區別。

我過去提過“戲曲是現實主義的”這個說法,就是從戲曲與現實的關系角度來提出的。生活是戲劇的源泉,離開了生活,戲曲也是活不了的。戲曲的本體是程式化、虛擬化,那么就有一個問題,我們要怎么面對現代戲曲?程式在古代的積累是以古代的生活為基礎,現代人使用的程式則是將古代的生活和現代的生活相結合形成的。在表現現代生活時,放棄一些程式的積累是必然的。放棄并不可怕,在放棄的同時我們必須有新的創造。生活里有的可以繼承下來,生活里沒有的就要放棄,生活里有而戲劇里沒有的,就要創造。

要注意的是,舞臺實踐中程式與程式融入的區別,不要把程式與生活絕對隔絕。程式的美就在“似”與“不似”之間。現有的研究對新的創造經驗研究不夠,仔細留意,我們會有很多程式融入的例子可以發現。比如余笑予的《彈吉他的姑娘》里設計了一段“打電話舞”,他將處在不同空間、不同時間里的不同的人,通過打電話的歌舞表現出來,是程式融入嘗試的成功例子。同樣是打電話,《冬去春來》里是用“唱”來表現,也可以接受。當前的一些大布景大制作,或是話劇加唱的戲曲演出很受觀眾歡迎。但是從美學角度看,這些行為是對戲曲表演風格的破壞。越劇《西廂記》里的轉臺使用,我就非常欣賞。轉臺的使用沒有喧賓奪主,其目的不是為了代替演員來表演。所以我們一定要走進劇場,多看戲,看到更多好的、不好的甚至是糟糕的戲,我們才有可研究的東西,才能更好地解決戲曲面臨的問題。

陳 曦:在談論戲曲現代化的時候,一個不能回避的話題是如何看待戲曲發展過程中的“推陳出新”。

郭漢城:我們強調“推陳出新”,這是符合藝術規律的。戲曲要發展,但是怎樣在“推陳出新”中做到既能保護,又能發展?我看還是那句話,“百花齊放、推陳出新”。新中國成立初期,我們受到當時的幾次戲曲理論會議和觀摩演出的影響,對戲曲的認識和觀點發生了很大變化,認識到自己從前對戲曲認識上的偏差。戲曲是民族的寶貝,但它有思想上的局限性,應當把它同時代結合。我們同意搞現代戲,因為戲曲必須擔負反映現實生活的任務,同時我們反對割斷歷史、只搞現代戲的做法。比如“梨園戲”“昆曲”“京劇”這些比較典型的戲曲,如果都去表現現代生活,有時候不太能行得通。

“推陳出新”不能一刀切,要具體劇種具體對待,樹立不是只有表現現代生活才是“推陳出新”的觀念。一些古老劇種,比如莆仙戲、正字戲等很多古老戲曲形態的東西,一定要保存好。昆曲如果能把傳奇劇目有步驟有計劃地搬上舞臺,這也是“推陳出新”。京劇也可以把好的劇本恢復起來。京劇的舞臺表演已經高度完美,但文學性還可以提高。京劇的現代戲也是可以進行發展的工作。對待這些成熟劇種,必須要牢記的是,既要保存,又要發展。要把表現現代生活的任務更多地交給困難比較小的、比較生動活潑的地方戲和民間小戲來完成。實踐也證明了,地方小戲在“推陳出新”方面表現出了更強大的力量。湖南花鼓戲劇院成立60周年時,把過去表現現代生活的戲和傳統戲拿出來演,比如他們嘗試用“打銅鑼”“補鍋”“審李”表現開會,表現了戲曲程式性特點的同時,保持了戲曲的審美藝術性,老百姓非常喜歡看。我們未來要把重點放在發展小戲上,它們在“推陳出新”方面有許多工作可做。

不要人夸顏色好 只留清氣滿乾坤

陳 曦:您這兩年在籌備《郭漢城文集》(十卷本),進展比較順利,很快就能面世(注:文集現已出版)。您以期頤之年親自參與《文集》內容的編選和文字修訂,這種精神太值得我們稱頌和學習。

郭漢城:是啊,十卷本《文集》的出版對我來說是個需要攀登的高峰,要克服身體上的一些困難。尤其這半年,我看稿子,改文章,自己都覺得“到了不要命的程度”。我103歲了,以后很多事情都有心無力了,所以這次一定要把我一輩子從事戲曲工作的思考、總結、經驗、反思,清楚明白地告訴后人,這個不容易,我不敢不努力,不敢不拼命。

《文集》十卷本內容上的編排有一個最大特點,就是實事求是地反映我幾十年戲曲工作中的各個方面情況,包括理論研究、戲劇評論、劇本創作、詩詞創作等。另外,《文集》中還收入了一些專家學者研究、評論我的文章和詩詞、劇本創作的文章,這也是我從事戲曲工作的有機組成,是實事求是的另一種體現。

陳 曦:您在目力、聽力都受限的情況下,還每天堅持學習,了解國內國際形勢,了解戲曲動態。對習近平總書記提出的“構建新時代具有中國氣派、中國精神的學術體系、學科體系、話語體系”這一重要論述,您怎么看?

郭漢城:我在陜北公學讀書時,不讀馬克思主義理論不能搞好革命工作的理念在我頭腦里就深深扎根了。可以說,我正是因為接受了中國共產黨教育,學習了馬克思主義,才懂得一個人生命的價值,也才有了力量使自己在種種困難挫折面前不低頭。

黨的十八大以來,中國走進了新時代,我們的民族文化、我們的戲曲,必須緊緊抓住這個機會,實現從“高原”向“高峰”的突破。但這條道路如何走?如何走得好、走得順?我覺得習總書記提出的建設好“三個體系”就是根本解決之道。認真學習習近平總書記的新時代中國特色社會主義思想,以及一系列文藝理論和對待民族傳統文化的態度,才能樹立起堅定信心,在改革開放的道路上奮勇直前,遇到困難不動搖、不退縮,非達到目的不退步。我老了,已經超越生命的“時間籠子”。我常對來我家里的年輕人說,要忙起來,要讓自己的生活充實起來。我現在最希望看見的就是“長江后浪推前浪”“青出于藍勝于藍”,年輕人熱情忙碌地奔波在江山風浪里,夜以繼日地建設祖國、創造文明,那是一幅多么美好的圖畫!

(本文節選自《傳記文學》2019年第9期)