頂天立地的畫面,銘刻疫情防控阻擊戰中堅不可摧的精神

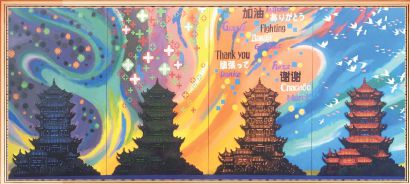

四聯畫《向心力·中國力量》

上海的美術、攝影工作者們以不同的視覺藝術形式真實記錄下戰“疫”一線難忘的人與事。《巍巍中國情》《向心力·中國力量》《逆行者》三幅大型抗疫美術作品,頂天立地的畫面頗具視覺震撼,尤其讓觀者感受到文藝作品強信心、暖人心、聚民心、筑同心的力量

新冠肺炎疫情暴發以來,太多的逆行身影、守護瞬間感人至深。上海的美術、攝影工作者們不約而同拿起畫筆、相機,以不同的視覺藝術形式真實記錄下戰“疫”一線難忘的人與事,銘刻疫情防控阻擊戰中萬眾一心、堅不可摧的精神。 《“召喚”——上海市抗擊新冠肺炎疫情美術、攝影主題展》最新完成的創作什么樣?本報記者昨天先睹為快。

其中,《巍巍中國情》《向心力·中國力量》《逆行者》等三幅大型抗疫美術作品已創作完成,頂天立地的畫面頗具視覺震撼,尤其讓觀者感受到文藝作品強信心、暖人心、聚民心、筑同心的力量。

交相輝映的華夏景觀,凝聚成堅不可摧的戰“疫”力量

以蒙太奇手法跨越時空的寫意山水《巍巍中國情》寬5米、高3.2米,是上海中國畫院畫師汪家芳耗時三周、剛剛完成的創作。“疫情過后,又是一個春天。我想用這幅畫抒寫一種人文關懷,一種中國精神。”汪家芳告訴記者。

疫情暴發后,汪家芳第一時間畫了一系列“疫情下的民生英雄”,定格那些支撐起民眾信心、城市平穩的平凡人,如醫務工作人員、人民警察、快遞小哥、出租車司機、菜市場工作人員、環衛工人,給很多人留下深刻印象。看到國內疫情漸漸得到有效控制,這位畫家則又想到用自己更為擅長的山水畫進行創作,于是有了這幅《巍巍中國情》。畫面滿溢著生機與希望,將武漢、上海乃至全國的標志性景觀、戰“疫”語境融合在一起,青山綠水樓閣大廈郁郁蔥蔥。

武漢最為人熟知的歷史建筑黃鶴樓高聳入云,矗立在畫面中央,金銀潭醫院、武漢協和醫院等戰“疫”重地成為了畫面前景,“火神山”“雷神山”醫院爭分奪秒、熱火朝天的建設場面位于右側,其后隱約可見壯闊的武漢長江大橋;流淌的長江水將畫面左側的上海與武漢連接在了一起,歷歷可見的不僅有東方明珠、上海中心等城市地標,還有書有“瑞金醫院”“華山醫院”等眾多馳援湖北的醫院標牌;蜿蜒的長城、巍峨的泰山、雪山下的布達拉宮等,則共同構成畫面的遠景。畫面中,遙相呼應的鐘樓格外引人關注,它們一座是上海的外灘鐘樓,一座是武漢的江漢關鐘樓。眾多景觀交相輝映,凝聚成一股堅不可摧的力量。

從暗到亮的黃鶴樓天色,象征擊退疫情的漸進過程

國內的疫情是如何漸漸消退的?大眾的信心是怎樣慢慢恢復的?上海民間文藝家協會主席李守白新近創作了一幅特別的四聯畫《向心力·中國力量》,以武漢地標黃鶴樓所置身的從暗到亮的天色變化,象征性地表現了這樣一個值得銘記的過程。整幅作品寬4米、高1.6米,采用布面油畫結合剪紙雕版工藝制作而成。

《向心力·中國力量》分為四個子畫面,既互為獨立,又相互關聯:從左往右的第一聯中,黃鶴樓上空烏云密布,預示著疫情的肆虐;到了第二聯,云朵有了些許色彩,大大小小的紅十字符號漂浮在空中,象征著全國對于武漢的馳援;六種不同文字、語言的“加油”和“謝謝”集結在了第三聯,表達著對全世界支持中國抗疫的感謝;在最后一聯,人們看到藍天下的黃鶴樓漸漸恢復生態,仙鶴歸來。

紙板雕刻出畫中的黃鶴樓,丙烯彩繪的云彩讓人不禁聯想起敦煌飛天壁畫或是川劇變臉,富有裝飾效果的元素是用彩紙剪貼的……這幅作品綜合運用了民間美術的多種形式,彰顯出一種別樣的感染力。

頂天立地的白衣戰士,折射值得仰望的逆行精神

一幅近4米高的《逆行者》,是上海青年畫家羅陵君的創作。頂天立地的畫面,只有一位身著白色防護服的抗疫戰士,在幽黑深邃的背景中格外出挑,儼然有了些雕塑的意味。這位抗疫戰士戴有白手套的雙手握拳,略帶松弛,放在腰間。羅陵君告訴記者,這是一個穿戴好防護服、整理調整狀態的動作,看似不起眼,其實預示著即將隨時投身戰斗、迎接挑戰。他并非想畫疫情之下一位具象的“逆行者”,而是更想表現一種逆行的精神。超大的尺幅,使觀者的仰望自然而然。

羅陵君的本職,是一位中學美術教師,常常給孩子們講藝術史。創作這幅《逆行者》時,他突然想到了“文藝復興三杰”之一米開朗基羅創作的大衛雕像。而在《逆行者》中,羅陵君則選取了逆行者即將奔赴“前線”的一瞬。

值得一提的是,《逆行者》中的人物形象盡管具有普遍性,卻有現實原型作為參照,很多細節都經得起推敲。羅陵君說,他的一位戰斗在一線的醫生朋友正是畫中人物原型。為了畫好這幅畫,他請這位朋友穿上防護服給自己做模特。畫中起霧的護目鏡、齊膝的防護鞋套等處理均來自朋友的專業提點。“隨著疫情的發展,境外輸入病例的增加,不僅僅是醫務工作者身著防護服戰斗,海關、機場、街道等工作人員也都穿上了防護服,守衛著我們的城市安全。我想通過我的畫筆把這座城市中最偉大逆行者這個群體表現出來。”