重讀《傷逝》:敘事視角與召喚結構

原標題:敘事視角與召喚結構:《傷逝》意蘊再探討

內容提要 《傷逝》中的第一人稱經驗性視角和回顧性視角交融互滲,構成了一個復雜的召喚結構和意義域。涓生的經驗性視角呈現出“五四”愛情話語的現實境遇;他的回顧性視角,不僅揭示了“五四”時代愛情話語的空洞化與符號化,反省了啟蒙理性的負面價值,而且試圖以“為愛所滲透的真”來解脫啟蒙的道德困境。《傷逝》中“為愛所滲透的真”來自于羅曼·羅蘭,也與儒家的仁有同構性,可以看作是“五四”的中國化方案。在這一方案中,子君所代表的女性愛情價值觀得以凸顯。涓生以“說謊和遺忘”為前導的新路選擇既體現出“五四”先行者的人道情懷,又展示出其使徒般的大勇。

關鍵詞 《傷逝》;女性愛情觀;中國化;敘事視角

魯迅作品《傷逝》復雜的敘事結構使其充滿多義性。在歧義紛出的闡釋中,涓生和子君的形象變動不居。涓生常被刻畫為男權主義者、虛偽的懺悔者、隱含作者的反諷對象等。子君則被描述為可憐的弱者、始亂終棄的受害者、失敗的新女性。與此同時,《傷逝》的主題意蘊經常被限定在反封建和啟蒙反省,甚至是借男女之情抒發兄弟失和的憤懣上。這些闡釋在某種程度上都有其文本依據,但也都有脫離文本的罅隙,這源于《傷逝》復雜的召喚結構。

《傷逝》召喚結構的復雜性來自于兩方面:涓生第一人稱經驗性敘事視角和回顧性敘事視角相互纏繞、這一纏繞所產生的強大感性力量與深邃的理性反思交融互滲。理解《傷逝》的主題意蘊以及涓生、子君的形象都應該從這兩點出發。《傷逝》的敘事表層以涓生的經驗性視角揭示“五四”時期愛情話語的現實境遇,涓生的懺悔則反省了“五四”時期的啟蒙話語,尤其是愛情話語。其敘事深層則意在發現女性愛情價值,為擺脫啟蒙的道德困境提供中國化方案的嘗試——“以愛所滲透的真”。

《傷逝》連環畫,人民美術出版社1978年版,姚有信繪

涓生的經驗性視角敘事揭示了“五四”時期愛情話語的現實境遇。除了禮教所形成的壓制性氛圍,愛情話語還需要面對啟蒙話語的矛盾。涓生所陷入的“說”還是“不說”自己已經不愛子君的這一“真實”的兩難,實質上就是啟蒙話語矛盾在“五四”的顯現:一方面,啟蒙話語要求涓生首先要“救出自己”,即胡適在《易卜生主義》里所宣揚的“真正純粹的為我主義”[1];另一方面,涓生又意識到,子君有可能死滅在無愛的人間。后者挑戰了啟蒙的底線:相對于涓生來說,子君是弱者;在啟蒙的兩極中,她是被啟蒙者。子君的犧牲恰是啟蒙所要避免的后果——被啟蒙者覺醒后反而更痛苦地死去。涓生的懺悔并非如有的研究者所認為的,是“無過之過”。把啟蒙的重擔卸給了子君,這是涓生的真正過錯。因此,涓生的懺悔主要是反省啟蒙理性的后果。不過,涓生的懺悔只是對啟蒙理性殺人的反省嗎?我不這樣認為。在20世紀20年代,文學還沒有進入后現代語境,反思啟蒙之惡不是時代任務,相反,啟蒙仍是當務之急。《傷逝》對啟蒙反思的主要目的還是完善啟蒙理性。

涓生對啟蒙的反省主要落實在“五四”愛情話語。他一方面揭示了自己的愛情理解的符號化、空洞化,另一方面發現了子君所代表的女性愛情的不同價值。涓生和子君的愛情是“五四”愛情話語的產物。在涓生的經驗性敘述里,他們的愛情幾乎是那個時代愛情理想的翻版。涓生在S會館為子君灌輸的是五四時期“戀愛自由”的全部內容:“談家庭專制,談打破舊習慣,談男女平等,談伊孛生。”最終,子君說出的那句話:“我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!”[2],更是符合啟蒙話語之于“戀愛自由”的期望。涓生向子君笨拙地求婚并獲得同意;子君變賣首飾共同建立小家庭等,均是“五四”愛情話語中的自由、平等、個性等觀念的外化。關于婚后生活,涓生有這樣一段敘述:“我也漸漸清醒地讀遍了她的身體,她的靈魂,不過三星期,我似乎于她已經更加了解,揭去許多先前以為了解而現在看來卻是隔膜,即所謂真的隔膜了。”(第385頁)這段話很容易引起誤解。多數研究者把它解讀為涓生與子君婚后隔膜的開始。如李今稱之為,涓生對子君“徹底喪失興趣和刺激的文藝說法罷了”[3]。我不認可李今的說法。我認為,涓生此處的敘述仍然是接續著上文對他們的生活與“戀愛自由”相契合而來的,其意圖是顯示他們婚后生活的甜蜜:除了靈魂的契合,他們的肉體交往則加深了他們的理解,達到了肉體和靈魂的高度融合。這是他們婚前所無法達到的:婚后靈肉一致的生活揭去了他們先前只有精神交流而無肉體結合所造成的隔膜——“即所謂真的隔膜了”。靈肉一致是當時愛情話語的理想。涓生所感受到的就是它。

“戀愛自由”于1918年成為知識界的焦點之一。這一年,周作人翻譯了日本與謝野晶子的《貞操論》。《貞操論》提出了一種新的性道德:戀愛自由基于個人自制律;戀愛和貞操同步,都是靈肉一致的。這被周作人視為“人”生活所需的“日光和空氣”[4]。其后,這一愛情理想獲得《新青年》和《婦女雜志》的進一步闡析。大約在1920年,靈肉一致的愛情觀成為新知識分子對新生活的想象:“正當的戀愛,乃是靈肉合致、復雜而且高尚的。這種戀愛是人生的精髓和根本,人人都應該互相靠著這種戀愛感受幸福;在這種戀愛里所感受的幸福便可構成社會的幸福。凡種族的改良,人生向上進步一定要個人能夠感受戀愛的幸福方才可以實現。”[5]在當時,靈肉一致的愛情不僅僅是個人事務,也是整個民族、社會發展進步的基礎。因此,當涓生聽到子君說“我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!”這句話時,他感到無比振奮,將它視為女性解放的標志:“這幾句話很震動了我的靈魂,此后許多天還在耳中發響,而且說不出的狂喜,知道中國女性,并不如厭世家所說那樣的無法可施,在不遠的將來,便要看見輝煌的曙色的。”(第383頁)他們同居后所感受到的最后一層隔膜的揭去,正是靈肉一致愛情從民族、國家到個體的完全實現。此時,涓生認為他們的愛情是完美無瑕的。他不可能對子君產生厭倦。

《貞操論》與《狂人日記》同期發表于《新青年》4卷5號,一破一立,為“人的文學”揭幕

涓生對子君的不滿產生于同居的日常生活中。在涓生的經驗性敘述里,子君婚后忙于買菜、做飯、養雞、喂狗、和房東太太暗斗,不再讀書、散步,甚至不再和涓生有沖突和誤會,識見“只是淺薄起來”(第390頁)。這些日常瑣屑與愛情應有的社會、民族追求向度差距巨大。涓生感到他們的精神距離愈來愈大。這是他們愛情走到盡頭的主要原因。在當時的愛情話語中,與“戀愛自由”相伴隨的是離婚自由。因此,當涓生感覺到自己已經不愛子君之后,面對子君“往事的溫習和新的考驗”,他無法忍受那些“虛偽的溫存的答案”,“覺得新的希望就只在我們的分離”(第391頁)。最終,涓生說出了所謂的真實。可以說,在涓生的經驗性敘述中,他的選擇完全符合“五四”愛情話語的邏輯。

面對子君的犧牲,涓生開始反省啟蒙理性的“吃人”,愛情話語也同時被擺到了審判臺上。在涓生的回顧性視角下,他們的愛情故事不再如涓生的經驗性視角所顯示的那樣——是“五四”愛情話語的完全實現——而有了不同的意義。首先,涓生認識到,脫離了對具體的子君的愛,他的愛情體驗實際上是符號化、空洞化的。涓生當年愛上子君,更多的是源于子君那句著名的宣言:“我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!”子君的這句話被涓生理解為新思潮的符號。因此,他才會欣喜若狂,并進而將子君視為新女性。這一符號化的反應隱含著危機:與啟蒙話語的密切結合,愛情、身體、日常生活被賦予了更多的社會公共性,卻取消了愛情、個人的獨立性和私密性。除了上述他對子君那句話的過度闡釋外,在涓生的經驗性視角中,他對愛情的認識基本上沒有落地。他一直生活在他所手造的幻象中。他們婚后所經歷的,在涓生看來,都是“盲目的愛”,不是他理想中的生活。上引關于揭去了“真的隔膜”的體驗,在涓生,是他和子君生活中為數不多的真實。但遺憾的是,當時涓生只是把它看作與愛情話語的契合而已。這為數不多的真實仍然沒有逃離被符號化的命運。

涓生符號化的生活一直延續到他們的分離。當涓生得知子君離開了他們的小家庭時,他找不到子君,便“尋信或她留下的字跡”。他的尋找無意間透露出他與子君之間“真的隔膜”:沒有信或字跡,他看到的是子君所留下的“鹽和干辣椒,面粉,半株白菜”以及“幾十枚銅元”。這是他們“兩人生活材料的全副”(第394頁)。信或字跡與面粉、白菜的并置,顯示出涓生與子君一直生活在兩個世界中:一個是符號化了的世界,一個是真實的生活世界。有研究者認為,涓生和子君的“相愛基本上不能說具有牢固的基礎,各自所愛的都只是自己主觀制造的對方的幻象”[6]。這一說法用在涓生身上是恰當的。涓生愛的并非子君這個活生生的個體,而是他在子君身上所賦予的愛情話語的概念,即他把他們的愛情符號化了。他信奉靈肉一致的愛情,但他并沒有將愛情與日常生活、與人的活生生的存在聯系在一起。這是他們愛情危機的主要原因。

生活在符號化幻象中的涓生對子君的認識必然是扭曲的。在涓生的符號化認知中,子君被空洞化,失去了作為活生生的具體性。婚后,涓生不滿意于子君對日常生活的投入,抱怨她不再讀書、散步、爭論,甚至對子君婚后“胖了”也感到惋惜,都是他根據自己的幻象的扭曲認識。在涓生眼里,現代人是清教徒式的,需要不斷開辟新路的戰士。子君“胖了”,意味著她丟失了現代人的戰斗素質,不能“攜手同行”,更不能“奮身孤往”,成了拽著戰士衣角的累贅。因此,涓生在公共圖書館中所建構的“別的人生的要義”的生活幻象中,“子君,——不在近旁。她的勇氣都失掉了,只為著阿隨悲憤,為著做飯出神;然而奇怪的是倒也并不怎樣瘦損”(第390頁)。由此,他們愛情的枯萎,并非是子君婚后頹唐了,而來自于涓生對愛情的符號化幻象。它扭曲了涓生的感受,也扭曲了子君的形象。涓生對子君的這一扭曲影響了后來的研究者。他們從涓生的經驗性視角中去做故事的真實性評價,缺少對涓生經驗性視角的基本認知和俯視。子君便被判定為萎頓的新女性。

涓生意識到愛情的符號化幻象之虛妄是在子君離開之后:“我以為將真實說給子君,她便可以毫無顧慮,堅決地毅然前行,一如我們將要同居時那樣。但這恐怕是我錯誤了。”涓生懺悔的回顧性視角在這一刻確立起來,他們的愛情事件得到重新評價。此時,他意識到了子君的行動邏輯:“她當時的勇敢和無畏是因為愛。”(第394頁)這句話的隱含意味是,子君的“愛”與他的愛是不同的。子君的愛雖是由于涓生的啟蒙而生發,但她的愛自始至終都是具體的,指向涓生這個具體的人,并沒有被符號化。同樣是白菜、油雞、阿隨、日復一日的日常勞作,涓生覺得是“盲目的愛”,而在子君那里,這就是愛。涓生那笨拙的求愛在他自己看來是拙劣的模仿,不忍回視;而在子君那里卻是意義重大的:“她卻是什么都記得:我的言辭,竟至于讀熟了的一般,能夠滔滔背誦;我的舉動,就如有一張我所看不見的影片掛在眼下,敘述得如生,很細微,自然連那使我不愿再想的淺薄的電影的一閃。”(第384頁)她摘下耳環、戒指和涓生一起組織的小家就是她的愛情的實現。子君可以從雞群中清晰地分辨出自己的油雞;即使自己不夠吃,也要買羊肉喂瘦弱的阿隨——這一切都和涓生——她愛的這個人,和他們的愛情密切相關。子君的這一切作為都不同于涓生的符號化認知,而具有完全不同的女性的價值:從她說出那句讓涓生“狂喜”的話,到她對外來“探索,譏笑,猥褻和輕蔑的眼光”的“大無畏”(第384頁),再到婚后她川流不息地買菜、做飯、養雞、喂狗的“功業”(涓生曾經含著怎樣的輕蔑來挖苦她啊!),甚至她臨走時留下他們“生活材料的全副”,全都是愛啊!

李之鼎曾經就涓生對子君的責難提問:“‘生活’或者‘活著’,即或是‘戰斗’,是與愛情或婚戀完全矛盾水火不相容么?為了自由,一定要拋棄愛情么?”[7]這一提問有同情子君的意圖,卻并不是為子君婚后的生活爭取合法性。和大多數研究者一樣,他把子君婚后沉浸在日常瑣碎視為她萎頓的標志。對子君的同情值得肯定,但應該指出,這同情是將子君視為弱者,并非出于認同女性價值觀的同情。在我看來,《傷逝》真正的意圖包含著發現女性的愛:它不同于涓生(男性啟蒙者)的符號化、空洞化的愛情幻象,而是建基于日常生活以及雙方有限的肉體存在之上的愛情!對當下有限肉身合法性的確認是現代性話語的一塊重要基石。事實上,在“五四”啟蒙話語所構造的新生活圖景中并不只有個性、自由、民主、平等、進步這樣的要素,也有庸常的生活——與肉身、此在相關的一切欲求的滿足。周作人在《人的文學》中談到日常生活的合法性:“我們承認人是一種生物。他的生活現象,與別的動物并無不同,所以我們相信人的一切生活本能,都是美的善的,應得完全滿足。”[8]在魯迅先生看來,即使是戰士也有瑣碎而切實的生活:“其實,戰士的日常生活,是并不全部可歌可泣的,然而又無不和可歌可泣之部相關聯,這才是實際上的戰士。”[9]很遺憾,與生命此在相關的這些要素常常被漠視,如同涓生曾經漠視子君的愛一般。愛情話語是由涓生這些男性啟蒙者所操持著,子君們對愛情的理解常常會被忽視掉。經驗視角中的涓生是這樣,后來的大多數研究者也是這樣。當時覺醒的女性已經感受到愛情話語中意義與經驗的這種張力以及由此造成的焦慮。廬隱的《或人的悲哀》《海濱故人》凌淑華的《酒后》《花之寺》、丁玲的《夢珂》《莎菲女士的日記》都是這種經驗的表達。她們的絕叫可以看做是對連一個自省的男性都沒有準備好的啟蒙時代的抗議。

《莎菲女士的日記》,丁玲,1928年2月發表于《小說月報》,莎菲的“我了解我自己,不過是一個女性十足的女人”,使其成為中國現代女性主義文學的劃時代之作

當然,對日常生活價值的肯定有一個前提,即“人”的發現。周作人抨擊過“以為女子是天生下來專做雞蛋糕”、“家政萬能”的論調。他認為,做雞蛋糕之類,并非人生“常識”,“更不能當作人生的最高目的”。人首先應該“知道自己是什么,人與自然是什么,然后依了獨立的判斷實做下去”[10]。子君的日常生活之價值當然也是來自于她的自知:“我是我自己的,他們誰也沒有干涉我的權利!”子君在婚后所做的一切都是基于愛,因此,她的勞作不是異化了的苦役,而是一種愛的付出。涓生的懺悔發現的正是子君身上所具有的“人”的生活的價值。借此,《傷逝》彌補了當時主流啟蒙話語對于愛情個人性價值、日常生活現代性價值的忽視。這需要我們對《傷逝》重新加以體認。

二

涓生是《傷逝》的第一人稱敘述者。這使得涓生在許多研究者那里處于一個尷尬的地位。他對子君的死到底應負怎樣的責任?他的懺悔是否在為自己的錯誤嘵嘵置辯?他是否發現了子君所代表的女性愛情觀的價值?對這些問題的回答引出了《傷逝》闡釋史中的諸多論爭。要確定涓生在這一愛情悲劇中的作用及他對子君愛情觀發現的有效性,需進一步討論涓生與隱含(真實)作者的關系。

研究者對涓生應負的責任不能釋懷,其原因之一是他們試圖將涓生與隱含作者、真實作者截然分開,將歷史的真理性留給隱含作者和真實作者,而讓涓生承擔啟蒙的歷史重負。造成研究者這種認識的文本要素是小說敘事聲音中的反省和反諷。它使研究者傾向于認為隱含作者與敘述者是分裂的。《傷逝》的確存在著反省的,甚至是反諷的敘事聲音。但這反省或反諷的聲音是來自于第一人稱敘事者(涓生)不同的視角所構成的敘述張力,而非緣于敘述者與隱含作者的分裂。涓生的兩個視角——第一人稱經驗性視角和第一人稱回顧性視角——在小說中承擔著不同的功能:經驗性視角敘述的是涓生作為愛情事件親歷者的經歷與感受;回顧性視角主要反省經驗性視角所敘述的經驗。按照情節結構來看,涓生的回顧性視角在子君離開吉兆胡同之后才確立起來。不過,《傷逝》的敘事是從涓生的回顧性視角起手,隨之過渡到他的經驗性視角,在子君離開吉兆胡同后,二者糅合,走進回顧性視角的當下。這一敘事邏輯是涓生對他們的愛情事件的認識從經驗層面向理性層面的深入。涓生的經驗性視角為《傷逝》提供了強大感性力量,他的回顧性視角則顯示出理性思考的冷靜。當然,回顧性視角在反省的同時也傳遞出反省者的感性經驗,即涓生的回顧性視角也是回顧與經驗的合一。這形成了《傷逝》的理性反省與感性經驗的交融互滲,構造出一個經驗(感性)與理性相互滲透、互相啟發的復雜召喚結構。它既容納著魯迅先生深邃的思考,又呈現出魯迅先生超常的藝術天賦,是中國現代小說史上為數不多的理性具象化佳構。涓生和子君愛情故事的多重意義便是被置于這樣一個偉大的藝術結構中。后來者持續不斷的索解都源于此。

在涓生的敘述中,隱含作者十分克制。他是一個“無聲”的作者“第二自我”。涓生幾乎不受任何干擾地敘述著他和子君的故事。隱含作者的克制顯示出魯迅充分尊重第一人稱敘事視角的限制性。例如,涓生婚后對子君的態度是變化的。隱含作者對此沒有做任何超表述,但他對涓生經驗性敘事的設置中卻暗含著自己的判斷。最初,涓生只是對子君婚后的變化有些微的詫異:“子君竟胖了起來,臉色也紅活了;可惜的是忙。管了家務便連談天的工夫也沒有,何況讀書和散步。”(第386頁)此時的涓生還沒有從他所手造的愛情幻影中走出來。他還是將子君看作自己的伴侶。“竟”和“可惜”兩個詞的感情色彩很好地體現了涓生此時對子君的態度——微微的失望。而隨著涓生的不滿日益加深,他眼里的子君逐漸失去了那些迷人的色彩:

加以每日的“川流不息”的吃飯;子君的功業,仿佛就完全建立在這吃飯中。吃了籌錢,籌來吃飯,還要喂阿隨,飼油雞;她似乎將先前所知道的全都忘掉了,也不想到我的構思就常常為了這催促吃飯而打斷。即使在坐中給看一點怒色,她總是不改變,仍然毫無感觸似的大嚼起來。(第388頁)

涓生將子君每日的瑣屑與“功業”并置,構成了反諷。這反諷屬于涓生的經驗視角,表達的是涓生彼時對子君的不屑。“大嚼”一詞的強烈厭惡感,也屬于“給看一點怒色”的涓生的經驗視角。從“竟”“可惜”到“大嚼”,涓生的經驗性敘事自然而然地顯示出了他對子君態度的變化,但這并不是隱含作者的態度。隱含作者的克制只是將涓生的敘事聲音突出出來,為后續的回顧性視角的反省提供標本。

涓生的經驗性視角與回顧性視角的交叉形成了不同的敘事聲音。這給了研究者以廣闊的闡釋空間。有人認為隱含作者和涓生是分裂的,作為受敘者的涓生成為隱含作者的反諷對象;有人混淆了涓生的兩種敘事聲音,看不到涓生的兩種敘事聲音的層次性,無法體會出《傷逝》的真意所在。前者如李今認為小說“并置其(涓生——引者注)自相矛盾的意見,或者以言行不一,表象和事實的對比構成反諷性事態”而造成了結構性的反諷:

涓生另一頗具迷惑性的觀點是“人必生活著,愛才有所附麗”,“人的生活的第一著是求生”。就這一觀點本身而言無疑是生活的真理,也經常被理解為《傷逝》的主題之一。但隱含作者為這一觀點所構設的語境,涓生的舍棄行為造成子君死亡的事實與這一觀點形成對照,使它成為涓生為自己“求生”,“決然舍去”子君的托辭。隱含作者所采取的讓涓生自我暴露式的反諷手法,正像涓生自我揭露的那樣,如同“一個隱形的壞孩子,在背后惡意地刻毒地學舌”。雖然涓生為自己舍棄行為的申辯理直氣壯,冠冕堂皇,但在其真實用心和災難后果的對照下,隱含作者忍無可忍的嘲諷的確可以說是“惡意”而“刻毒”的了。[11]

李今的論述混淆了涓生的兩個敘事視角,認為涓生與隱含作者是分裂的。楊聯芬也認為“敘述者涓生,在經驗、情感與價值判斷上,與隱含作者之間,存在明顯的距離”[12]。我認為,上述所謂涓生的自相矛盾并非是隱含作者有意并置,它們同出自涓生的經驗視角。從涓生在通俗圖書館反思“盲目的愛”一直到他向子君說出“真實”,均出自涓生的經驗性視角。其中,不僅隱含作者緘默著,連涓生的回顧性視角也沒有滲入。作為經歷者的涓生,此時對生活的理解還是屬于符號化的。在他的幻象中,子君沒有位置。因此,涓生才會覺得,“新的希望就只在我們的分離;她應該決然舍去”,涓生同時想到了子君的死:“——我也突然想到她的死,然而立刻自責,懺悔了。”(第392—393頁)涓生此處的自責和懺悔,與他的回顧性視角中的懺悔并不一樣。從“然而”這一轉折連詞可以推論出:他此時還在延宕,他的自責與懺悔應該是指向自己的軟弱——他沒有勇氣說出真實,而茍安于虛偽。這時候,那怒濤中的漁夫們所代表的生活對涓生的誘惑是巨大的。子君的死并不必然出現,涓生希望子君“毫無掛念地做事。”他極力說服自己:“說出我的真實”。因此,下面這段敘述便不是隱含作者的意見,而是涓生的體驗:

我和她閑談,故意地引起我們的往事,提到文藝,于是涉及外國的文人,文人的作品:《諾拉》,《海的女人》。稱揚諾拉的果決……。也還是去年在會館的破屋里講過的那些話,但現在已經變成空虛,從我的嘴傳入自己的耳中,時時疑心有一個隱形的壞孩子,在背后惡意地刻毒地學舌。(第392頁)

涓生所要爭取的是真實地生活著,要舍棄虛偽。當他“故意地”引起往事,說著“去年在會館的破屋里講過的那些話”的時候,他已不再真實。他感到的是虛偽和反諷:同樣的話,一真誠,一虛偽,這在涓生那里便形成反諷。不過,這反諷屬于涓生當時的經驗。隱含作者可能與涓生有相同的經驗,但他并沒有在敘述中露出面容。我們不能據此將涓生視為隱含作者反諷的對象,也不宜將之視為“為自己的背棄行為尋找理由”[13]。

在《傷逝》后半,涓生的經驗性視角與回顧性視角逐漸融合。子君離開后,涓生開始反省他的選擇:“我不應該將真實說給子君,我們相愛過,我應該永久奉獻她我的說謊。如果真實可以寶貴,這在子君就不該是一個沉重的空虛。謊語當然也是一個空虛,然而臨末,至多也不過這樣地沉重。”(第394頁)這是涓生的經驗性視角與回顧性視角融合的開始。“如果真實可以寶貴”,即如果啟蒙的理路是有效的,那么,子君就該如涓生所期望的那樣“毫無掛念地做事”。然而,子君最終死去——啟蒙的邏輯在現實中失效。此時,隱含作者將子君死去的事實與涓生的動機及背后的啟蒙邏輯并置,與其說是要達到對涓生的反諷,不如說是認同涓生回顧性視角的懺悔:所謂“真實”是如此殘酷!

作為啟蒙者,魯迅先生一直以推翻“吃人”的禮教為己任。他把禮教中國視為排著“大小無數的人肉的筵宴”,“人們就在這會場中吃人,被吃,以兇人的愚妄的歡呼,將悲慘的弱者的呼號遮掩,更不消說女人而后小兒”[14]。另一方面,魯迅先生也警惕著啟蒙的負面結果:它可能吞噬了它的追隨者。《吶喊自序》中關于“鐵屋子”的爭論、《狂人日記》中的狂人最終病愈的情節安排等,都是這一警惕的產物。他擔心,啟蒙反而給饕餮們獻上“醉蝦”。1927年“清黨”之后,他檢討:“我就是做這醉蝦的幫手,弄清了老實而不幸的青年的腦子和弄敏了他的感覺,使他萬一遭災時來嘗加倍的苦痛,同時給憎惡他的人們賞玩這較靈的苦痛,得到格外的享樂。”[15]被涓生離棄的子君,正是這種“醉蝦”。當她死于愛情的幻滅時,她的痛苦遠甚于至死麻木的祥林嫂。涓生將啟蒙的重擔卸給子君,更是一種卑怯,幾乎等同于“不向強者反抗,而反在弱者身上發泄”的阿Q。當然,涓生不是阿Q。他懺悔了,為自己的卑怯,也為了開拓新的生路。他以說謊和遺忘為前導,即他確認,正確的選擇是自我犧牲:啟蒙者來承擔虛偽的生活,擔負歷史的重負。很顯然,無論對于涓生,還是對于魯迅先生來說,這重負都是難以承受的。不過,只有這樣,啟蒙才有自洽的合法性。由此,《傷逝》的隱含作者與回顧性視角下的涓生有著高度的同一性。

《傷逝》的隱含作者與敘事者的重合關系,很早就有人注意到。在《彷徨》出版的同年,魯迅在致友人的信中提到:“我還聽到一種傳說,說《傷逝》是我自己的事,因為沒有經驗,是寫不出這樣的小說的。哈哈,做人真愈做愈難了。”[16]魯迅的這段話是對簡單比附式猜測的排斥,但這并不意味著他否認小說的隱含作者和敘述者涓生的重合。后來,李長之更直接地指出:“無疑地,這篇托名為涓生的手記,就是作者的自己,因為,那個性,是明確的魯迅的緣故。他一種多疑、孤傲、倔強和深文周納的本色,表現于字里行間。” [17]當然,認可敘述者涓生與隱含作者的重合并非一定能夠充分理解它的意義。李長之沒有區分敘述者涓生的兩個視角的層次性,而是將這兩個視角與隱含作者完全等同。楊聯芬雖然看到了涓生的經驗性視角與回顧性視角的層次性及不同的敘事功能,甚至進一步指出二者有同一性。但是,她把涓生與隱含作者的痛苦體驗判讀為哀悼與無奈,沒有指出其中的建設性內容(肯定女性愛情觀、跨出新的一步)[18]。因此,上述解讀都縮減了《傷逝》意義的豐富性。

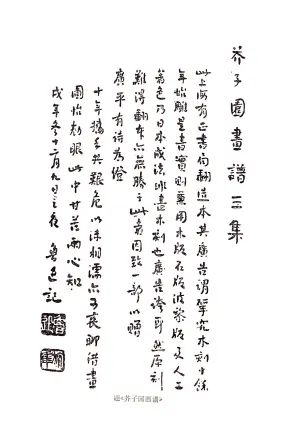

《題<芥子園畫譜三集>贈許廣平》,作于1934年,可見婚后魯迅先生于日常生活之平淡中所蘊之深情

一些研究者在將《傷逝》的敘述者與隱含作者等同的前提下,曲解《傷逝》的深沉之意,既否定了涓生的懺悔,又將矛頭指向了魯迅先生。例如,李之鼎認為,《傷逝》“邏格斯中心化的觀念與原本就是菲勒斯中心化的敘事話語構成了文本的菲邏格斯中心化色彩。”由此,把《傷逝》判定為一個男權化的文本[19]。還有林丹婭也認為《傷逝》沒有擺脫傳統的“私奔”的套路。魯迅先生的“男性的立場、視角、思維成規與想像方式,使之無法覺察到自古以來的性政治權力,在私奔模式中的存在與作用,使之不能不在此文本中留下這樣的敘事破綻與意圖悖謬”[20]。《傷逝》的敘事是否是菲勒斯中心化的?它是不是一個男權文本?如上文所分析的那樣,經驗性敘事視角下的涓生對待他們的愛情有明顯的符號化傾向。這是時代使然。涓生不能例外。但涓生的符號化理解在其回顧性視角里已經無效了,他甚至發現了子君所代表的女性愛情觀,并經由懺悔走上了教徒般的探求之路:在“傷逝”(追悼過去)之后,探求如何走出啟蒙的道德困境。這種對啟蒙話語中的男權意識深刻反思怎能算作男權文本呢?

三

涓生的道德困境既來自于啟蒙話語的矛盾,也來自于啟蒙中國化過程中的民族性、時代性矛盾。西方啟蒙話語的矛盾是:“有限或必朽的人無法真正承諾無限或不朽的價值理想”[21]。一方面是理性的至高無上權威不容懷疑,另一方面個體作為具體歷史時空下的有限存在,難以承擔起現代性全盤性謀劃的重負。另外,在西方啟蒙話語中,同情沒有很高的倫理地位,康德將之稱為“并非必備的道德品質”,同情心被視為無道德價值[22]。否認同情的價值,必然帶來弱者(常常是被啟蒙者)失去生存的價值——這顯然走到了啟蒙的反面:人不再是啟蒙的目的而成為啟蒙的工具。啟蒙者在追求理性之真的同時,往往忽視個體的差異性和現世生活的合理性,而呈現出冷冰冰的殘酷。20世紀20年代,啟蒙話語矛盾在中國化的過程中,與中國的民族性和時代性狀況相遇,長久的禮教統制與現代化的后發焦慮對啟蒙者的道德逼迫更加嚴重。啟蒙者更容易陷入道德困境中:他們被逼迫著不得不在自我犧牲的美德和啟蒙理性之間做出選擇。這是他們所難以承受而又無法逃避的命運。啟蒙所帶來的幸福幻象會被艱于呼吸的苦悶所代替。選擇變成了一件殘酷的事情。涓生所面臨的“說”與“不說”出自己不愛子君的“真實”的兩難便是最典型的例證。

涓生在通俗圖書館中追求理性“真實”所構建的生活幻象中排除了子君,是啟蒙理性霸權壓抑現世生活合理性的結果。這一結果顯然為魯迅先生所不取的,也被涓生回顧性敘事視角所否定。如何面對“說”與“不說”的道德困境呢?涓生最終的抉擇是:“我要向著新的生路跨進第一步去,我要將真實深深地藏在心的創傷中,默默地前行,用遺忘和說謊做我的前導……。”(第397頁)這一選擇經常被誤解為涓生的虛偽、無情[23]。在我看來,涓生以遺忘和說謊來做他的前導,并非是虛偽,更非無情。恰恰相反,自動擔負起說謊的重負,對于涓生(包括隱含作者)來說,是啟蒙者主動以自己的血肉之軀填充啟蒙本土化道德陷阱的自我犧牲。說謊,即不斷在子君面前重復愛情的誓言,是對涓生所信奉的啟蒙邏輯的背叛。這種沉重的負擔,與子君回到她父親家里所承受的不分軒輊。涓生自始至終都沒有否認這一重負的沉重性。他在跨出新的一步的時候,選擇說謊做他的前導就是要承擔起這虛偽的重擔,而將希望留給他所曾經愛者——他的啟蒙對象。這犧牲本身就是愛!

涓生的選擇也是魯迅的。魯迅為了不讓自己靈魂里的毒氣和鬼氣傳染給青年人,也不惜承擔起虛偽的重擔:“其實我何嘗坦白?我已經能夠細嚼黃連而不皺眉了。……我不大愿意使人失望,所以對于愛人和仇人,都愿意有以騙之,亦即所以慰之。”[24]以欺騙(說謊)來安慰自己的愛人便是魯迅面對啟蒙道德困境時的解脫方式吧?!

在歷史的宏觀視野中,涓生和魯迅以自我犧牲來解脫啟蒙的道德困境,蘊含著啟蒙話語中國化的方案。它的核心是愛(廣泛意義上的人類之愛),目標是“真”,即“以愛來滲透真”。真實的生活,是“五四”時期啟蒙理性對抗禮教的重要手段,也是現代性謀劃的核心目標之一。愛,則用以救正啟蒙理性現實化過程中的冷冰冰的殘酷。這一中國化方案的最好現實例證是圍繞鄭振壎離婚事件,1923年4月《婦女雜志》開設的“對于鄭振壎君婚姻史的批評”專欄及其相關討論。參與討論的大多數意見是責備鄭振壎借助男性強權,以戀愛自由的名義迫使夫人離婚的舉動。周作人的意見代表著“以愛來滲透真”的態度:“鄭君不知道,世間萬事都不得不遷就一點;如其不愿遷就,那只好預備犧牲,不過所犧牲者要是自己而不是別人:這是預先應該有的決心。倘或對于妻兒不肯遷就,犧牲別人,對于社會卻大遷就而特遷就,那又不免是笑話了。”[25]沈雁冰對“以愛來滲透真”也大加贊賞:“居然有多數男性的作者替伊辯護,這是最可喜的事!這使我們知道在冷酷的機械的現實社會生活的背面,尚潛留著一股熱烘烘的力——對于受痛苦者的了解與同情!”[26]這表明,20年代初啟蒙者已經自覺地實踐著“以愛來滲透真”。

1923年2月東南大學教授鄭振壎在《婦女雜志》發表《我自己的婚姻史》,意在指示婚姻自由的路徑。他對妻子強迫命令式的改造,改造不成執意離婚的男權做法受到當時新知識分子的批評

“以愛來滲透真”源自羅曼·羅蘭。魯迅于1924年10月購買了收有《羅曼羅蘭的真勇主義》(中澤臨川和生田長江撰寫)的《近代思想十六講》,并在1926年4月25日《莽原》(第七、八期合刊)的“羅曼羅蘭專號”上發表了該文譯文。我推測,魯迅在寫作《傷逝》之前應該讀過這篇文章并深受其影響[27]。《傷逝》中對于“真實”與“說謊”的思辨帶有《羅曼羅蘭的真勇主義》的鮮明痕跡。在《羅曼羅蘭的真勇主義》中,作者考察了羅曼·羅蘭的真實觀,認為他的理想是“真實即生命,也就是愛”:“他在真實的底里看見‘愛’了。他想,真實生于理解;而理解則生于愛。要而言之,真實,是要愛來養育的。他的所謂愛,決不是空空的抽象底觀念,也不是繁瑣的分析的知識;乃是從生命的活活的實在所造成,即刻可以移到實行上去的東西。為愛所滲透的真,——這是他所謂真實。”羅曼·羅蘭反對為了所謂真實而使弱者成為犧牲:“然而你們不懂得人情,你們只要以為發見了什么一個真實了,就全像燒著尾巴的圣經上的狐貍似的,并不留心到那真實的火可曾在世上延燒,只將那真實趕到世上去。……然而,較之真實,倒應該更愛他人。”[28]在追求所謂真實和避免弱者成為犧牲這一兩難之中,羅曼·羅蘭毫不猶豫地選擇“更愛他人”,犧牲自己對所謂“真實”的追求。涓生與魯迅先生所選擇的“說謊”也是這種“更愛他人”的自我犧牲。很顯然,所謂“為愛所滲透的真”,即是以啟蒙者的大愛來救正理性霸權的偏頗。

“以愛來滲透真”與儒家的仁具有同構性。這是它能夠為魯迅所接受的深層文化心理動因。儒家以忠恕為兩翼的“仁”包含著推己及人的同情。“五四”時代的啟蒙者一面立志打倒孔家店,一面作為從中國傳統深處走來的“歷史中間物”,他們自覺不自覺地服膺著儒家的非專制性傳統,將仁與西方的個性主義結合起來。陳獨秀表示“孔學優點,仆未嘗不服膺”[29]。周作人在《生活之藝術》(1924)中認為:“中國現在所切要的是一種新的自由與新的節制,去建造中國的新文明,也就是復興千年前的舊文明,也就是與西方文化的基礎之希臘文明相合一了。”[30]魯迅被同輩人稱為“大仁”:“魯迅是大仁,他最能感到別人的精神上的痛苦,尤其是能夠感到暗暗的死者的慘苦。”[31]他在接受“以愛來滲透真”的觀念時,一定觸動了他身處啟蒙本土化的道德困境的切身體驗。當面對如子君這樣的女性的時候,作為中國傳統文化的浸染者,魯迅先生集體無意識中的仁施展起來,便自覺地扛起了自我犧牲的重負。這一選擇蘊涵著中國傳統文化現代性轉化的命題。新儒家后學們曾經為啟蒙提供的中國化方案便是“把同情帶入啟蒙理性”[32]。從這一意義上說,涓生和魯迅的選擇是儒家傳統融入啟蒙現代性的具體例證。

關于遺忘,許多研究者以為是涓生要擺脫他對于子君之死的責任。這是誤解。魯迅在《兩地書》中說過他對于遺忘與所愛之關系的看法:“同我有關的活著,我就不放心,死了,我就安心。”[33]同樣的意見也出現在《過客》中:“我怕我會這樣:倘使我得到了誰的布施,我就要像兀鷹看見死尸一樣,在四近徘徊,祝愿他的滅亡,給我親自看見;或者咒詛她以外的一切全都滅亡,連我自己,因為我就應該得到咒詛。”[34]在魯迅那里,他所愛的人活著,他就時刻牽掛著;他所愛的人死去,他便不再牽掛,便可以更勇猛的前行。因此,他常常以遺忘來擺脫深情的糾纏:“我早已想寫一點文字,來記念幾個青年的作家。這并非為了別的,只因為兩年以來,悲憤總時時來襲擊我的心,至今沒有停止,我很想借此算是竦身一搖,將悲哀擺脫,給自己輕松一下,照直說,就是我倒要將他們忘卻了。”[35]因此,忘卻便被魯迅先生自認為“救助我自己”的“老法子”[36]。涓生寫下悔恨和悲哀正是為遺忘做準備。子君死了,涓生一無牽掛,忘掉過往,才可以跨出新的一步。由此,可以重新解釋涓生的遺忘與謊語。這其中包含著人道主義情懷:不希望有愛他的人為他而犧牲。而他便要背負著遺忘與說謊的重擔去開辟新的生路,這才是真正的勇者的選擇。同時,這又是一種宗教般的情懷:自覺地背負起時代的重負,不斷地探索。

《過客》中那個永不止息的行走者,與背負著啟蒙重擔的魯迅先生具有相同的使徒意識。陳尊三作

當然,涓生并非如王介成(郁達夫《迷羊》)那樣,將自己完全“交給一個比我們更偉大的牧人……赤裸裸地把我們所負擔不了的危險恐懼告訴給這一個牧人,使他為我們負擔了去,我們才能夠安身立命”[37]。他是正視啟蒙的危險和恐懼,清醒地承擔著個體的有限存在所難以承受的重負,默默地去走著人生的路。這是大勇者的選擇!

注釋:

[1]胡適:《易卜生主義》,《新青年》4卷6號。

[2]魯迅:《傷逝》,《魯迅著譯編年全集》,第6卷第382、383頁,人民出版社2009年版。以下《傷逝》引文均出自本卷,下引各處只在正文內標注頁碼。

[3][11][23]李今:《析〈傷逝〉的反諷性質》,《文學評論》2010年第2期。

[4]周作人:《譯者前記》(標題為引者所加),《貞操論》,《新青年》4卷5號。

[5]瑟廬:《愛倫凱女士與其思想》,《婦女雜志》1921年第2期。

[6]馮金紅:《懺悔的“迷宮”——對〈傷逝〉中涓生形象的分析》,《魯迅研究月刊》1994年第5期。

[7][19]李之鼎:《〈傷逝〉:無意識性別敘事化語》,《魯迅研究月刊》1996年第5期。

[8]周作人:《人的文學》,《新青年》5卷6號。

[9]魯迅:《“這也是生活”……》,《魯迅著譯編年全集》第20卷,第228頁,人民出版社2009年版。

[10]周作人:《婦女運動與常識》,《婦女雜志》第9卷第1號。

[12][13][18]楊聯芬:《敘述的修辭性與魯迅的女性觀——以〈傷逝〉為例》,《魯迅研究月刊》2005年第3期。

[14]魯迅:《燈下漫筆》,《魯迅著譯編年全集》第6卷,第197頁,人民出版社2009年版。

[15][36]魯迅:《答有恒先生》,《魯迅著譯編年全集》第8卷,第418頁、第420頁,人民出版社2009年版。

[16]魯迅:《致韋素園》,《魯迅著譯編年全集》第7卷,第444頁,人民出版社2009年版。

[17]李長之:《魯迅批判》,《李長之批評文集》,第67頁,珠海出版社1998年版。

[20]林丹婭:《“私奔”套中的魯迅:〈傷逝〉之辨疑》,《廈門大學學報》2007年第2期。

[21]萬俊人:《現代性倫理話語》,《社會科學戰線》2002年第1期。

[22]苗力田,《德性就是力量——從自主到自律(代序)》,康德著,苗力田譯,《道德形而上學原理》,第5頁,上海人民出版社1986年版。

[24]魯迅:《致李秉中》,《魯迅著譯編年全集》第5卷,第284頁,人民出版社2009年版。

[25]周作人:《離婚與結婚》,《周作人散文全集》第3卷,第131—132頁,廣西師范大學出版社2009年版。

[26]茅盾:《讀〈對于鄭振壎君婚姻史的批評〉以后》,《茅盾全集》15卷,第37頁,人民文學出版社1987版。

[27]魯迅:1924年10月11日日記:“……往東亞公司買《近代思想十六講》”,《魯迅著譯編年全集》第5卷,第357頁,人民出版社2009年版。

[28]中澤臨川、生田長江著,魯迅譯:《羅曼羅蘭的真勇主義》,《魯迅著譯編年全集》第7卷,第84—85頁,人民出版社2009年版。

[29]記者:《通信 陳獨秀復常乃悳》,《新青年》2卷6號。

[30]周作人:《生活之藝術》,《周作人散文全集》第3卷,第514頁。

[31]許壽裳:《亡友魯迅印象記》,第96頁,峨眉出版社1947年版。

[32]杜維明、黃萬盛:《啟蒙的反思》,《啟蒙的反思》,第69頁,江蘇教育出版社2005年版。

[33]魯迅:《致許廣平》(1925年5月30日),《魯迅著譯編年全集》第6卷,第241頁。

[34]魯迅:《過客》,《魯迅著譯編年全集》第6卷,第110頁。

[35]魯迅:《為了忘卻的記念》,《魯迅著譯編年全集》第15卷,第31頁。

[37]郁達夫:《后敘》,《迷羊》,第3頁,上海北新書局1928年版。