《說部叢書》原作續考

今年初寫了一篇書評,談及清末民初上海商務印書館所刊《說部叢書》里的翻譯底本問題。這有幸引起中國近代小說研究權威、日本著名學者樽本照雄先生的關注,他在自己的清末小說研究網站上轉發了書評的消息,并肯定了我在書評里提到的一個新發現:《一柬緣》的原作就是英倫維多利亞時代的女小說家夏洛特?瑪麗?布瑞姆(Charlotte Mary Brame,1836-1884)所寫的Lord Lisle's Daughter(1880)。樽本先生認為,這個發現還可以糾正此前日本學人對菊池幽芳《乳姊妹》(春陽堂,1904)原作的認識,他們認為這翻譯的是布瑞姆夫人的另外一部小說(Dora Thorne,1877),并煞費苦心來彌合原作與譯本的差異,做出了很牽強的解釋。而熟悉日本翻譯文學史的臺灣學者繼而又以這個線索來解釋《一柬緣》的底本,因為《乳姊妹》的內容和《一柬緣》非常近似。現在找到Lord Lisle's Daughter,再逆推回去,才發現《乳姊妹》和《一柬緣》一樣,是這個小說的譯本,并且稍晚出現的《一柬緣》是直接從英語譯出的,不屬于小說《電術奇談》那樣的“英國→日本→中國”的傳播方向。

對樽本先生這番見微知著的闡發,我由衷表示感佩。這也再次印證了我的一個想法:中國近現代翻譯文學史,很值得重寫,這需要依賴新時代的技術條件和文化視野,而一切的根本就在于對那些尚未了解其翻譯淵源的文本逐一清查考證。記得樽本先生早在上世紀八十年代就講過類似的話,大意是近代文學研究需要現在文獻考證的瑣細之處下大功夫才能發展。這幾天,由于寫書評的緣故,我將尚未考出原作的《說部叢書》部分又翻出來看了看。2017年夏天,我新查考出其中翻譯原作二十種;2019年,樽本先生又公布了比如《重臣傾國記》《美人磁》《鐵錨手》《海外拾遺》原作的考訂結論;現在對照近日才發布的樽本先生《清末民初小說目錄》第十二版(下文簡稱樽本《目錄》),略下了一點功夫,有了一些新的發現。

其中二集第七十五編《錯中錯》,崔文東兄在我之前已考出原作,他在寫一篇專門的論文,我不能掠人之美。而以往的考證過程中,都免不了通過對作者譯名、人物譯名乃至主要情節的判斷,去翻檢有關工具書,包括作家名錄(比如A Critical Dictionary of English Literature and British and American Authors和Encyclopedia of British Writers, 19th Century等書)、文學人物名錄(比如Character Sketches of Romance, Fiction, and the Drama和Dictionary Of Fictional Characters等書)以及類型小說題名錄或是描述性的敘錄(比如那部著名的Science Fiction: The Early Years, A Full Description,這才是小說文獻“敘錄”該有的樣子)——這些方法,在此野人獻曝,愿意廣泛傳播、分享給各位同好。

Character Sketches of Romance, Fiction, and the Drama

Science Fiction: The Early Years, A Full Description

然而值得分享的又不僅是考證的小結果或是某種方法。在積少成多的過程中,我開始感到收獲更大的樂趣,是在于量變積累下躍升出的一種觀念認識上的變化。我覺得深入的閱讀和考證或多或少地在改變著既有文學史、翻譯史觀念的框架和表述。我希望在介紹以下新發現的同時,也盡力兼顧對這種改變的感想。

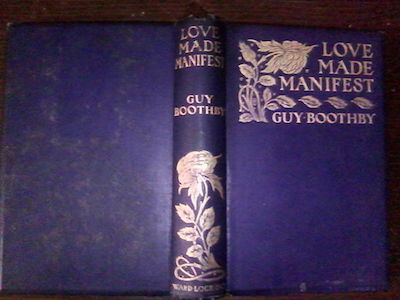

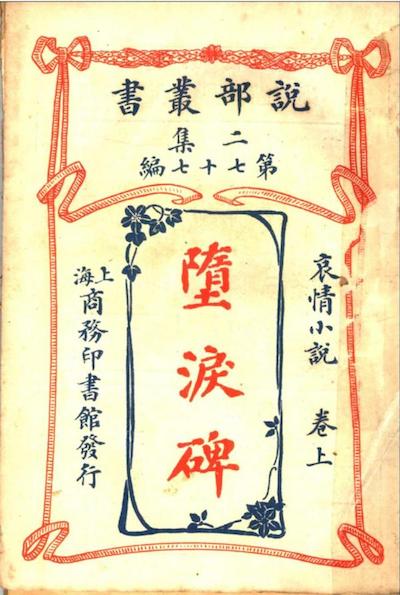

(一)二集第七十七編,《墮淚碑》。題署“(英)布斯俾著,商務印書館編”。

學界早就斷定作者為作品在清末民初譯介甚多的蓋伊·內維爾·布思比(Guy Newell Boothby,1867-1905),然而并未進一步查考原作。《商務印書館圖書目錄(1897-1949)》莫名其妙地指認同集第二十九編的林譯小說《女師飲劍記》原作為此書,這可能是抄襲了朱羲胄《春覺齋著述記》的說法。樽本《目錄》已明確指出,《女師飲劍記》原作是布思比的另一部小說A Brighton Tragedy(1905)。

我這次逐一查對網上可看到的布思比作品,終于找到原作即Love Made Manifest(1899)。布思比是長期生活在英國的澳大利亞籍小說家,長于“哀情小說”,吉卜林和奧威爾都受其影響。這部《以愛為證》在今天似乎不像這位作家的“尼庫拉”系列那么受歡迎,但對認知布思比本人思想頗為重要:小說主人公“可洛”(Claude)年輕而又充滿斗志的形象就是他本人的寫照。開篇有一段話就是自敘心曲:

澳大利亞洲為一商場繁盛之域,文物薈萃之邦,凡屬有用人材,本足以消容而有余者,惟可洛蟄居久之,仍郁郁不得志。

(The Colonies, ever ready to claim talent when it has been thoroughly recognised elsewhere, were almost stoical in their firmness not to encourage his life as an usher in a small up-country to any living child of man.)

對照原文,雖然有些走樣,但大體描繪出了維多利亞時代生長于殖民地的大英帝國新世代人心靈輪廓,其中積蓄了作者本人航海旅行四處游歷的全部動力,也成為他后半生寫作大量小說的起點。從這一點上看,清末翻譯史對英國近世文教風化的理解是頗為貼近的,我們不應該總是從文學史所框定的重要作家作品的范圍來估衡這些譯作的價值。

《墮淚碑》原作

《墮淚碑》原作插圖

《墮淚碑》封面

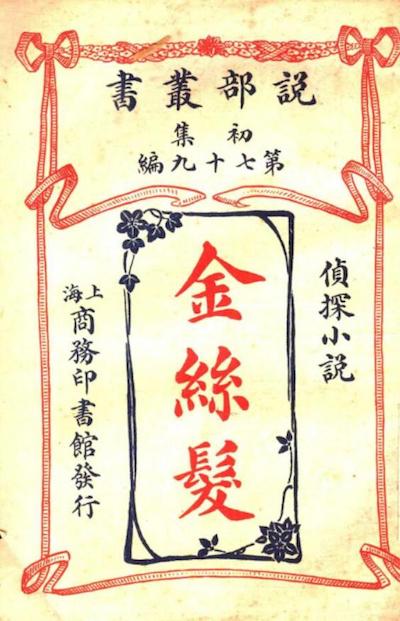

(二)初集第七十九編,《金絲發》。“偵探小說”,題署作者為英國“格離痕”。

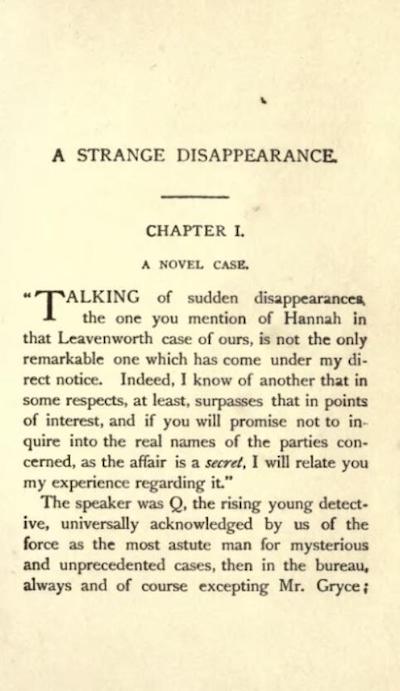

事有湊巧,正好我最近在iPad上翻看了幾部早期女偵探小說家研究著作,并且按圖索驥收了一部Delphi Classics在2017年制作的《安娜·凱瑟琳·格林全集》(Complete Works of Anna Katharine Green,epub格式電子書),因此這回從譯名“格離痕”的發音馬上就產生聯想,鎖定范圍,發現主人公“克利司”正是這位格林女士創造的名偵探,人稱“格萊斯先生”(Mr. Gryce)。《金絲發》的原作就是“格萊斯先生探案系列”的第二部,《失蹤奇案》(A Strange Disappearance,1879);而此書開篇虛設人物面對作者所說的“君所著之勒芬浮斯案”,就是特別著名的《利芬沃思案》(Leavenworth Case,1878),此書近幾年至少出過兩個中譯本。

商務印書館編譯所把這位作者的國籍也搞錯了,格林女士(1846-1935)是美國第一位寫偵探小說的女作家,被譽為“偵探小說之母”。她比阿加莎·克里斯蒂、派翠西亞·溫渥斯更早發明業余婦女破案的小說寫法,開啟女性如何利用自身的智慧與感覺來抵抗社會黑暗面的文學主題,而《金絲發》正被認為是格林借由一起家庭暴力案件控訴女性被任意傷害的代表之作。

《金絲發》原作首頁書影

《金絲發》封面

研究十九世紀女偵探小說家的著作封面

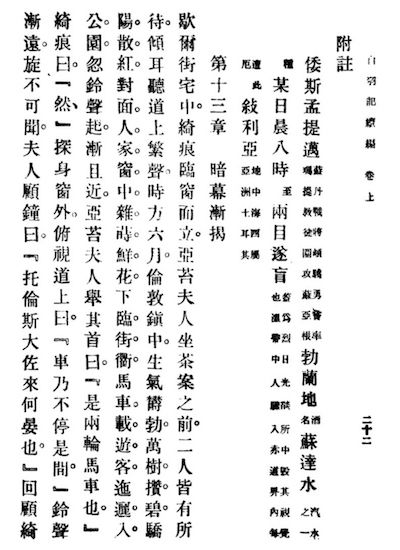

(三)初集第七十一編,《圓室案》。“偵探小說”,作者是英國的“葛雷”,與《金絲發》一樣,譯者都是“編譯所”。

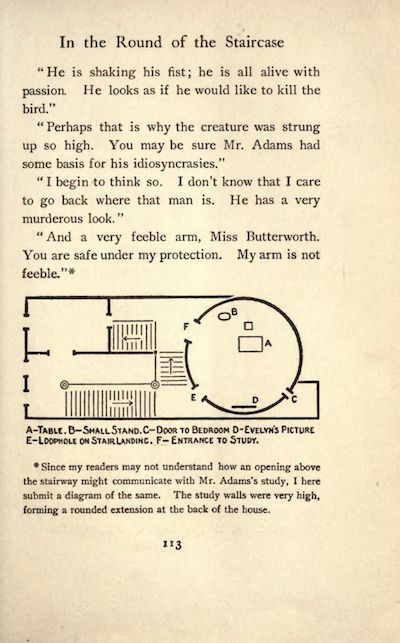

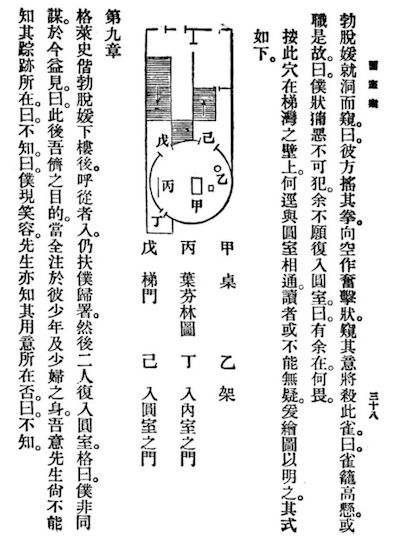

開篇提到“美國偵探格萊史”,我由《金絲發》原作的水落石出而得到啟發,頓時明白,這部小說也是美國作家安娜·凱瑟琳·格林“格萊斯先生探案系列”里的作品。逐一排查,發現原作即《圓室探究》(The Circular Study,1900),為系列里的第十部。

如同首部曲《利芬沃思案》一樣,《圓室案》處理的也是一起密室殺人案件。小說里再次出現了房屋的構造平面示意插圖。“密室殺人案件”是偵探小說里最有吸引力的一種設計方案,因為是近乎不可能的犯罪,所以最考驗偵探本事。從相當于外國“豆瓣網”的“Good Reads”此書頁面的熱烈討論所見,偵探迷對這部小說的興趣至今不絕。這部中譯本在1907年問世后應該也是很受歡迎的,因為到“五四”新文化運動時期,胡適寫的《建設的文學革命論》里,攻擊“古文譯書”,除了再次奚落林紓的“其女珠,其母下之”,臨時拉來陪綁的就是這部小說:

前天看見一部偵探小說《圓室案》中,寫一位偵探“勃然大怒,拂袖而起”。不知道這位偵探穿的是不是康橋大學的廣袖制服——這樣譯書,不如不譯。

“拂袖而起”出現在小說的第一頁,原文是“格萊史大驚,拂袖而起”。看起來胡適是沒有打算翻閱下去的興趣,他只比今天某些研究近代翻譯小說而只看序跋和版權頁的專家好一點,多讀了第一頁而已。假如我們拿“拂袖而起”“拂袖而去”這個說法在現代文學作品檢索一下,就會發現很多語例,甚至見于魯迅的《兩地書》。因此,若是僅憑借這樣一個用詞就否定說“不如不譯”,實在過于武斷。唯一合理的解釋,還是《說部叢書》這些小說在當時大有市場,新文學陣營不得不擺開架勢來爭奪合法身份吧。

《圓室案》原作書影

《圓室案》書影

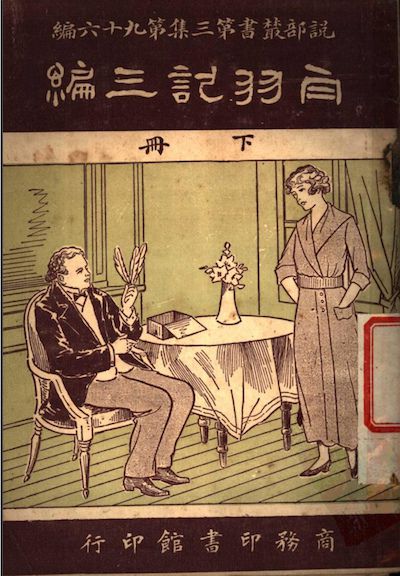

(四至六)三集第七十四編,《白羽記初編》;三集第八十三編,《白羽記續編》;三集第九十六編,《白羽記三編》。未標原作者,譯者沈步洲。

這套《白羽記》是《說部叢書》里來歷不明的篇幅最大一部小說,分成三編六冊譯成,總計約四百二十多頁。沈步洲有英國伯明翰大學畢業的經歷,編寫過英語文法書,自然有比較好的文學素養,文言譯筆如此詳盡,說明對原作非常重視。因此,我將考證此書原作視為一個比較有價值的工作。

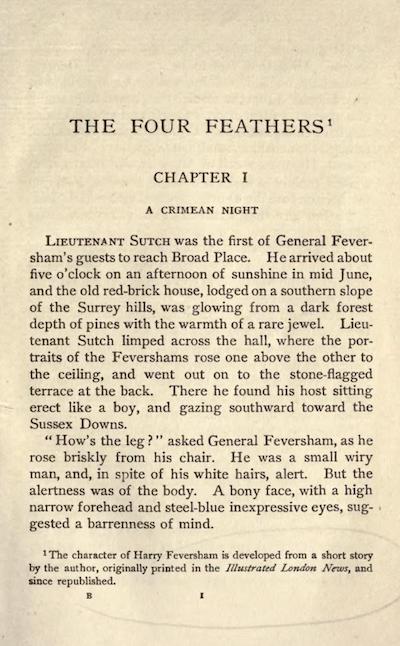

經過若干瑣細繁忙又白費工夫的猜想和排查,終于發現原作就是英國作家阿爾弗雷德·愛德華·伍德利·麥森(Alfred Edward Woodley Mason,或作A. E. W. Mason,1865-1948)的傳世名著《四根羽毛》(The Four Feathers,1902)。這部小說被七次改編為電影,在網上還可找到一部活動木偶影片。最近拍的一部電影是2002年上映的,國內觀眾非常多。小說講述一個被同袍和未婚妻鄙夷為逃兵的英國貴族軍官,在愧疚和自責下悄悄奔赴蘇丹前線,在極為艱難的條件下喬裝成阿拉伯人拯救了朋友們的生命。“白羽”是小說里的一個主線,這是怯懦的象征。

需要注意的是,小說背景里的戰爭,對應的乃是1884年的蘇丹馬赫迪起義:英屬殖民地的人民發起暴動,抵抗英軍與埃及軍的鎮壓。時任蘇丹總督的查理·喬治·戈登,也就是當年協助李鴻章打擊太平天國軍隊的洋槍隊頭目,被蘇丹起義軍圍困于喀土穆城。英政府派軍隊前去解圍未能成功,反而損失慘重。因此,主人公起初在大婚之際接到奔赴前線的命令,拒絕履行軍人的義務,看似是以個人意愿對抗民族大義,其實則可看作帝國繁盛時代的個體精神反思殖民地戰爭的道義價值。他以個人情感為重,深入死地拯救友人,則又進一步讓帝國戰爭分子的狂熱情緒和傲慢心理在人間友愛的私德光芒下顯得無比卑劣。

這部《白羽記》雖然也以文言譯出,但譯筆非常細致,并且沈步洲極為尊重原作的細節,用詳盡豐富的譯注來盡力還原這一小說獨特的地域文化背景。此外,麥森還以偵探小說名世,他創造的“哈諾德探長”(Inspector Hanaud)啟發了“推理小說女王”阿加莎·克里斯蒂筆下的“大偵探波羅”形象。而“哈諾德”系列中的At the Villa Rose(1910),就是樽本先生從前考證的周瘦鵑譯《畢竟是誰》(《小說時報》1915-1916年連載)的原作。

《白羽記》原作書影

《白羽記三編》封面

《白羽記續編》書影

《四根羽毛》原作改編電影海報,發行年份(從左至右、由上到下)分別為:1915、1929、1939、1978、1955(更名為《尼羅河風暴》)、2002

(七)初集第九十編,《一仇三怨》。“婚事小說”,題署美國“沙斯惠夫人”著,“編譯所”譯。

我將查考的線索首先放在比較完整又獨特的作者名上,對照相關的美國女小說家名錄,馬上注意到有一位叫索思沃司(Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth,1819-1899)的女士,但她寫的長篇小說太多了,大約有六十多部,而且風格大體相近。就在我翻看到幾乎頭暈眼花想要放棄的時候,才找到一部題為《失蹤的新娘》(The Missing Bride; or, Miriam, the Avenger,1855)。中譯本對原作第一章僅譯了開頭兩三句,即接第二章內容,略去了有關主人公祖先發家史的冗長記錄。這位“沙斯惠夫人”刻畫女性人物,重其針鋒相對的機智、鋌而走險的勇氣以及不畏命運的叛逆精神,與英式維多利亞文學里的家庭女性形象截然不同。因此,中譯者也許在具體選擇上沒有注意到應該翻譯其最重要的代表作,但在對小說價值取向的判斷上應該說還是很有想法的。

《一仇三怨》原作書影

《一仇三怨》書影

(八)二集第八十九編,《飛將軍》。“理想小說”,署“葛麗裴史原著,天游譯述”。

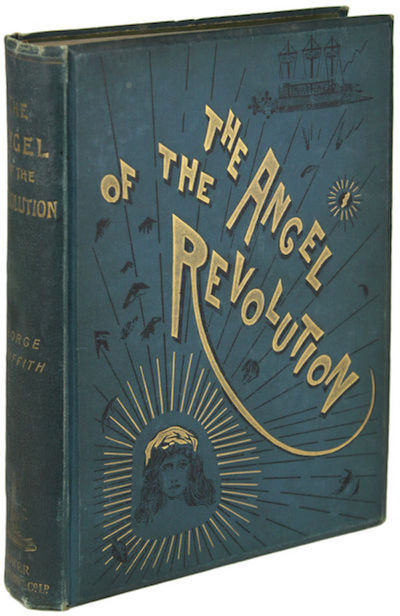

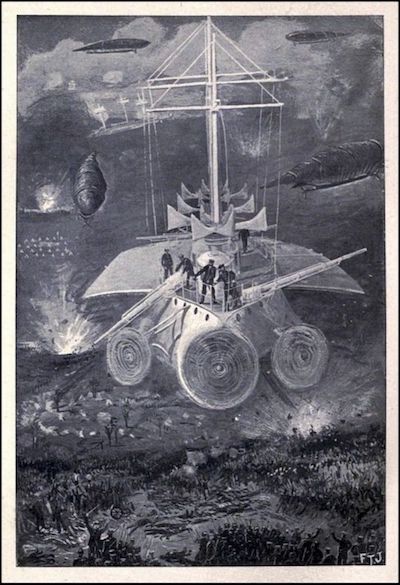

此前,古二德(César Guarde)先生在《清末小説から》121號有一篇文章《〈毒美人〉等原著鑒定及〈東方雜志〉佚名譯者身份研究》,其中提到商務印書館《東方雜志》在1911年至1912年連載的一部“白話理想小說”《新飛艇》,署“葛麗斐史”,這就是單行本《飛將軍》(1913年6月初版)此前的雜志連載文本。這次從“葛麗斐史”這個名稱下手,也就好辦了。我在一部簡目工具書(The Checklist of Fantastic Literature, a Bibliography of Fantasy, Weird, & Science Fiction Books,1948)里查到了名字發音最接近的一位男性作家,英國維多利亞時代的科幻小說家喬治·格里菲斯(George Griffith,1857-1906)。《飛將軍》翻譯的乃是他第一部也是最著名的一部作品,《革命時代的天使》(The Angel of the Revolution: A Tale of the Coming Terror,1893)。小說將技術革命的想象與俄國社會革命的熱潮聯系起來,預言了尚未到來的新世紀種種災難與希望。

《飛將軍》原作

《飛將軍》原作插圖

《東方雜志》八卷全年連載的《新飛艇》(即單行本《飛將軍》)

(九)初集第九十一編,《新飛艇》。科學小說。

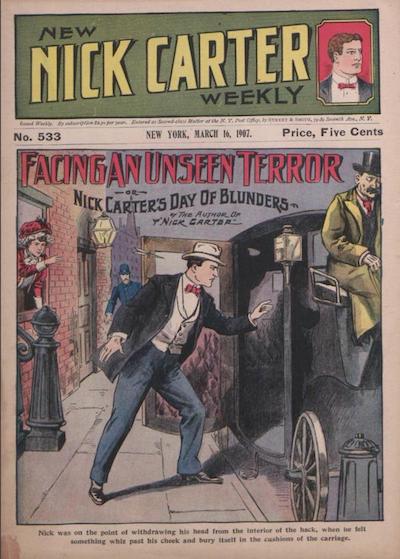

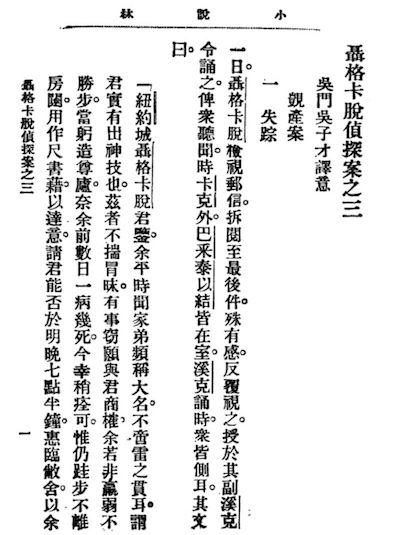

上述古二德文章中還提到了與《飛將軍》連載本題名相同的這部小說,但顯然不是一部書。此《新飛艇》的主人公是“紐約名偵探尼楷脫”,其實就是清末中國讀者非常熟悉的“聶格卡脫偵探案”系列的主人公,尼克·卡特(Nick Carter),這個形象是1886年出現在《紐約周刊》上的一個小說人物,后來經眾多作家續寫其偵探故事,流行了一個多世紀。

這部《新飛艇》同很多《說部叢書》乃至清末民初翻譯小說作品一樣,出自英美廉價暢銷文學書刊所謂“一毛錢小說”(dime novel)的代表。現在各種國內研究清末小說的書目,都引述《新飛艇》版權頁的“尾楷忒星期報社著”,樽本《目錄》已經指出“尾”字乃“尼”字誤植。“尼楷忒星期報社”,指的就是尼克·卡特這個人物形象在美國走紅后出現的一種專門的小說雜志,《尼克·卡特周刊》(Nick Carter Weekly),從1897年第一期到1915年停刊(此后更名為《偵探故事雜志》,1920年又繼續刊登“尼克·卡特”系列),大約出了九百期以上,在網上看到有收藏者把這個雜志收到八百期的。

我費了一些時間,把美國北伊利諾伊大學“廉價小說”(Nickles and Dimes)網站所上傳的大約七百多期《周刊》開篇翻了一遍。發現《新飛艇》的原作即1907年3月16日的《新尼克·卡特周刊》,這是第五百三十三期,題為《直面看不見的恐怖》(Facing an Unseen Terror, or, Nick Carter's Day of Blunders)。我發現找到原作這個工作,不僅是在確定考索范圍后因數量仍然龐大而難解,中譯者(署名“編譯所”)還在敘事順序上做了很多簡化調整,除了很少量的幾個明確信息可以在對照中呈現出來外,很難一眼就認出譯本和原作文本的聯系。

推究原因,我覺得譯者可能也并不重視這種小說作品,同時也多少存有刻意減少敘事風格上的異域陌生感,這在《說部叢書》內部來看,與那些嚴肅小說的翻譯相比也存在著明顯的分野。此外,《說部叢書》二集里還有兩種汪德袆譯作,分別是第四十六編的《假跛人》和第八十五編的《秘密室》,主人公也都是尼楷脫,但我在所見的七百多期《周刊》中還沒有找到明顯與這兩部相對應的原作。此外,二集八十二編《城中鬼蜮記》也是汪德袆譯述,此前已考出其原作也是一部文學價值不高的小說。

《新飛艇》原作封面

《聶格卡脫偵探案》書影

《新飛艇》原作首頁書影

《新飛艇》首頁書影

除了以上有明確“實錘”的發現,還有兩個線索出來了但囿于網絡資源有限不能徹底解決問題的作品。在此記述如下,以供同好參考。

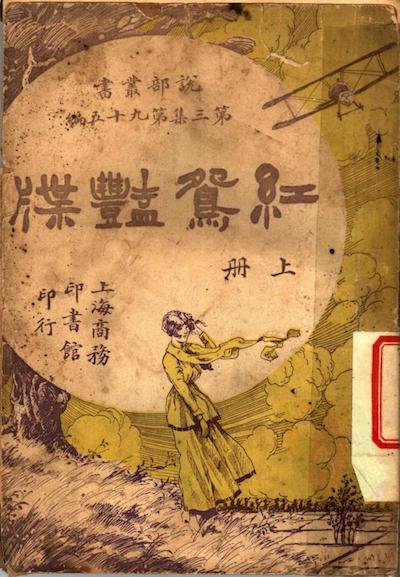

(一)三集第九十五編,《紅鴛艷牒》(陳大悲編譯)。

此篇作品在1918年初的《小說月報》第九卷一至二號連載時,作者署為“J. U. Gieiy”,后來學者又誤改為“J. U. Giety”,其實應該是指約翰·烏爾利奇·基西(John Ulrich Giesy,1877-1948)。我感到有些遺憾的是,基西是我挺感興趣的一位科幻小說家,他的代表作是在1918年之后在通俗小說雜志上連載的保羅斯三部曲(Palos Series),這屬于“劍與行星”(Sword and Planet)類型小說(即電影《異星戰場》那種風格),與維多利亞時代的“蒸汽朋克”風不太一樣。然而《紅鴛艷牒》顯然翻譯的是一部并不出名的作品,以致于可能只存在于當時的某個雜志上,即便是科幻迷也頂多收其題名,令我無從查對。

刊載約翰·烏爾利奇·基西代表作的通俗小說雜志封面

《紅鴛艷牒》封面

(二)初集第四十四編,《紅柳娃》。“探險小說”。題署美國“柏拉蒙”著。

書前有“譯者按”,言“取向有‘紅柳娃’之名以名之。至于初譯數紙,予當時易去原書‘黑暗里面之真相’舊名,而名以‘蓬艾怪談’”云云。在樽本《目錄》里可以查到,1904年3月《警鐘日報》上曾經連載過一部《蓬艾怪談》,署名是“美國柏拉蒙著,震旦無競生譯”。連載未完成即中斷,隨后在《警鐘日報》1904年3月25日有則啟事,言“本報前幾號所載之《蓬艾怪談》乃譯和文谷川澄一所著《黑暗里面之真相》。現僅登錄半卷,譯者為他事稽延,略停十數日即可復譯登出”。這與前面所引那段“譯者按”說的非常吻合。若找到當時的谷川澄一日文譯本,應該就能水落石出。但我也不熟悉當時的日文翻譯情況,也就止步于此了。

至此,《說部叢書》的三百二十種左右小說,未明來源所本的還有五十種左右,我感覺幾乎都是不好解決的了。以上多啰嗦幾句,對自己怎么發現線索順藤摸瓜去查考原作做了些說明,為的是可以減省他人重復不必要的摸索,更重要的也是提供一個方法上的批判對象,敬請更為高明的方家賜教指正。但是話說回來,這番捕風捉影的“考證”過程,也不是全無價值的。通過對若干名不見經傳的外國小說作品的廣泛接觸,我覺得更能貼近去體會清末民初中國所處的世界文學氛圍,尤其是清末民初對西方同時期流行小說的認識,從那些雖然不甚高明卻婦孺皆知的故事中,逐漸體會現代小說如何使用敘事、對話和心理描寫,觀察人性的欲望與罪惡,注視故事中的自然風景、人間幻夢、歷史環境、社會萬象乃至未來圖景。

我們今天對《說部叢書》里還有這么多小說難以考實其底本,恰恰也說明了其實在某種程度上,對十九世紀至二十世紀初的很多文學熱點,我們的敏感度和關注度都是不及當時的了。這個問題在大浪淘沙的文學史觀念照拂下,固然可以不屑一顧,然而在我看來,假如改從比如閱讀史、書籍史、新文化史這樣的研究視野重新打量,那種僅以文學史重要作家為核心的文學交流研究模式總還是顯得有些空洞乏力的。新材料、新發現不斷出現,如何另辟蹊徑,才是更值得去思考的問題。