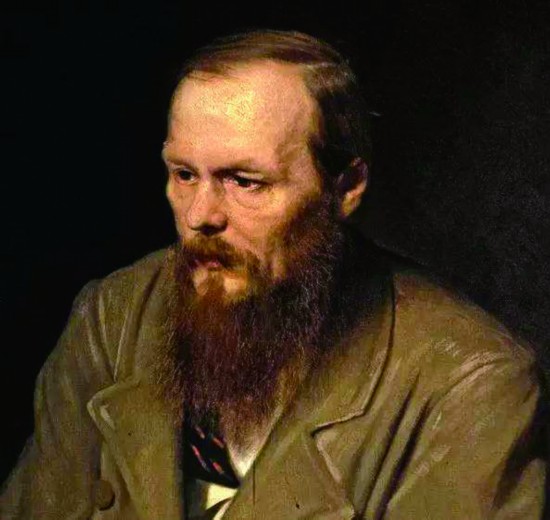

陀思妥耶夫斯基之思 ——重讀何懷宏《道德·上帝與人》所想到的

學者薛毅曾經敏銳地觀察到20世紀90年代中后期的中國讀書界發生了一次比較大的知識轉向,他說:“在之前,知識分子閱讀的是尼采、海德格爾、加繆、弗洛伊德、卡夫卡、陀思妥耶夫斯基,在這之后,人們開始閱讀韋伯、布羅代爾、沃勒斯坦、福柯、《帝國》乃至《資本論》等等。這20年的變化大約可以從書單上窺見端倪。”讀書界知識轉向的發生意味著,內在于80年代新啟蒙知識中的西方現代主義文學和文化面對90年代中國問題的失語。新啟蒙知識失語癥的具體體現就是發生于1993年到1995年的人文精神討論。這場波及全國知識界,影響深遠的大討論本是針對當時的文學和人文精神的危機發言的。但是,它并沒有證明新啟蒙知識這位“醫生”有治愈當代中國精神問題的能力。相反,經過這場討論,人們逐漸認識到這位醫生本身就是一位問題重重的患者。

不過,知識轉向的發生并不意味著現實問題的解決。毋寧說,它更說明了人文精神討論所提出的問題的重要性和持久性。它們吸引著一些知識分子持續思考,何懷宏即是這些知識分子的一個代表。1999年,新華出版社出版了他的《道德·上帝與人:陀思妥耶夫斯基的問題》。20世紀90年代末期,何懷宏如此表述自己當時寫作此書的心境:“我心里確實還一直有一種隱隱的焦慮和沖動,這與我對中國傳統文化精神的認識有關,我渴望著一種更為超越和終極的東西,個人也有一種不時襲來的憂傷和一些揮之不去的生命困惑。所以,我的這一研究也確實不止是出于一種知識的興趣,也包含有一種對于生命意義和超越存在的關切。”這里所謂的超越、終極、生命困惑、生命意義,都不是什么新鮮詞。它們都是人文精神討論發起人的關鍵詞,也是新啟蒙知識的關鍵詞。因此,在某種意義上,何懷宏的寫作是人文精神討論的延續,是對這場討論提出的問題的再思考。

上世紀80年代,陀思妥耶夫斯基在中國一直比較熱。中國讀者閱讀他,更迷戀其小說中的詩學形式和心理描寫的深度。當時,巴赫金的《陀思妥耶夫斯基的詩學問題》也風靡一時。80年代陀思妥耶夫斯基熱呼應了新時期文學的純文學傾向和向內轉的趨勢。與此同時,他文學世界中體現出來的超越意識和終極關懷也引起了一些學者的熱情討論。1988年,劉小楓的《拯救與逍遙》出版。在這本書中,劉小楓設有專章論述陀思妥耶夫斯基小說中“返回惡的深淵”的拯救意識。《拯救與逍遙》影響極大,中文世界中的“終極關懷”一詞便較早出于此書。后來在人文精神討論中,劉小楓的這本書也順理成章地成為知識界的熱門讀物,引發人們思考理想主義和虛無主義等諸多的思想命題。

新時期以來中國知識界對陀思妥耶夫斯基的接受與研究仍然限定在新啟蒙知識的框架之內。而新啟蒙知識無疑是一套現代知識,更準確地說,是一套關于現代人的主體的神話。只有到了20世紀90年代,到了人文精神討論之后,到了人們開始反思現代性的時刻,這套知識與神話才會被瓦解。隨之而來的是,原來在這一框架下被理解的對象的形象也會發生變化。以新時期魯迅研究為例,在80年代,最初是王富仁的啟蒙主義者魯迅取代了陳涌的階級論者魯迅。隨著研究者對魯迅與西方現代主義比較研究的深入,又產生了汪暉的存在主義者魯迅。而無論是啟蒙主義者魯迅,還是存在主義者魯迅,都可以在新啟蒙知識的框架內得以闡釋和理解。但是,到了20世紀90年代中后期,魯迅的形象再次發生了變化,“左翼魯迅”和“竹內魯迅”成為魯迅形象的主流。“左翼魯迅”呼應了90年代中國出現的新的貧富差距、城鄉差異等現實問題,“竹內魯迅”則與其時中國反思西方現代性思潮有關。正是在竹內好的魯迅研究中,魯迅成為一個抵抗西方現代性,堅持中國現代主體的象征。值得注意的是,竹內好在論述魯迅的“抵抗”和“絕望”的時候,也提到了陀思妥耶夫斯基。在竹內好看來,魯迅與陀思妥耶夫斯基都是作為一個抵抗西方現代性的現代主體而出現的。

在20世紀90年代中國反思西方現代性的思想語境中,魯迅和陀思妥耶夫斯基便有可能成為知識分子的精神資源。魯迅與這一時代思潮的關系已如前述,那么陀思妥耶夫斯基與它又產生了什么樣的關系呢?這就需要我們重新回到何懷宏的《道德·上帝與人:陀思妥耶夫斯基的問題》這本書上來。事實上,何懷宏在本書前言中提到,自己之所以選擇陀思妥耶夫斯基作為研究對象,是因為他對這位19世紀俄國作家有著以下的認識:“他的思想都是作為問題出現的,他是那些天才的藝術家中的思想者,又是這類思想者中最偉大的一位提問者。同時,他也是一個極其敏銳的預見者,他能從一些最初的征兆中預感到時代的變革,預感到俄羅斯的命運,預感到人類在20世紀、在現代社會中的處境,所以,他能有力地提出不僅是他的時代的問題,而且是我們時代的問題,即整個‘現代性’問題。”在這里,何懷宏將陀思妥耶夫斯基的問題定性為現代性問題。由此,陀思妥耶夫斯基便被嵌入到90年代中國反思西方現代性的思潮里面。

對于俄國以及歐美國家而言,現代社會來臨的一個標志就是作為西方人存在依據的基督教的脫魅,也就是尼采所謂的上帝之死。這個問題事關西方進入現代社會以后人如何生存,因此它是一個根本問題。在某些哲學家和思想家那里,上帝之死并不構成困惑,他們甚至可以提出某種解決辦法,比如尼采的超人哲學、馬克思的社會主義理論、加繆的反抗荒誕的生存哲學。在《西西弗的神話》中,加繆就說:“我就這樣從荒誕中推導出三個結果:我的反抗、我的自由和我的激情。”面對荒誕,加繆的態度顯示了人的尊嚴和勇氣。然而,在陀思妥耶夫斯基這里,無論是上帝之死,亦或西方針對這個問題提出的種種解決方案都成為問題,讓他困惑和苦惱。早年陀思妥耶夫斯基與別林斯基交往密切,是俄國典型的西歐派。到了中晚年,他的思想發生了變化,對從西歐舶來至俄羅斯的民主思想產生懷疑。作為一個文學思想家,他在《罪與罰》《白癡》《群魔》《卡拉馬佐夫兄弟》等長篇小說中提出了一系列問題。

何懷宏把陀思妥耶夫斯基的問題整理成這樣幾個方面,即個人行為的道德問題、集體行為的道德問題、上帝的問題、人的問題、社會秩序的構想問題等。在何懷宏看來,陀思妥耶夫斯基的小說提出了這些問題,并且展現了上帝之死后這些問題給現代人與社會帶來的巨大困惑,乃至災難。比如《罪與罰》中的拉斯柯爾尼科夫,他的思想便涉及到如果個人足夠優秀,對于社會有益,是否能夠殺死他認為對社會無益的普通人?再比如《群魔》中的比爾霍文斯基,作為一個社會革命者,為了未來美好社會的來臨,是否就可以不惜一切犧牲當下人的生命和社會秩序?很明顯,拉斯柯爾尼科夫和比爾霍文斯基涉及到了沒有上帝之后個人行為和集體行為的道德問題。在陀思妥耶夫斯基看來,他們的行為都是不道德的,他預言這樣的思想和行為必然將人類帶到深淵的處境。很不幸,陀思妥耶夫斯基預言的危機在20世紀都一一出現。從這個意義上講,他是偉大的預言家。

我們都是活在陀思妥耶夫斯基小說世界中的“問題人”。也是在這個意義上,陀思妥耶夫斯基的問題與何懷宏的困惑產生了共鳴和契合,從而讓他在20世紀末寫出這部《道德·上帝與人:陀思妥耶夫斯基的問題》,借陀思妥耶夫斯基的問題來反思西方現代性,反思百年中國的歷史進程,同時把人文精神討論引發的問題進一步學理化,對當代中國人的精神問題作出自己的思考與回答。