許志強、于是:托卡爾丘克的“星群寫作”與時代景觀

2019年10月10日,波蘭作家奧爾加·托卡爾丘克獲得了2018年的諾貝爾文學獎。瑞典文學院予之頒獎詞:“她的敘事富于百科全書式的激情和想象力,代表了一種跨越邊界的生命形式。”“百科全書式”意味著她在創作過程中對神話、歷史、幻想、童話與現實的多重編織,對知識的執著追求;而“跨越邊界”則是一種持之以恒的理想,貫穿于她的所有作品之中,使她的作品豐富而又親近于讀者。

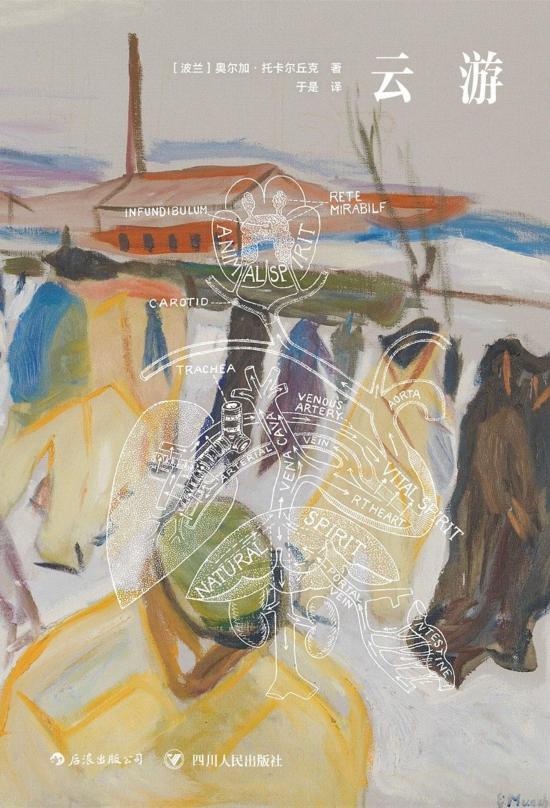

《云游》是托卡爾丘克在中國出版的第三本書。這本書是她創作履歷中的重要節點,也是奠定她世界聲譽的重要作品。2018年5月,《云游》獲得國際布克獎時托卡爾丘克告訴一名波蘭記者:“《云游》獲得了新的生命……”這部小說于2007年以波蘭語出版,但在近十年間都沒有被翻譯成英語。托卡爾丘克在尋找西方出版商時遇到了極大的困難,沒人愿意冒這個險。因而,這部小說的英譯本與她的獲獎有極大關系,這本書的內容與編織形式也很好地體現了授獎詞。

《云游》由116個碎片組成,講述了當代人的“漂游”和“流浪”,以旅行、虛構故事、歷史記敘和哲學思考等多種形式運轉。托卡爾丘克稱它為“星群小說”。她輕盈的語言藝術“游走于機智歡樂的頑皮與真情的質感之間”,平實有趣也給讀者帶來豐富的闡釋空間。

2020年1月12日下午,后浪文學與杭州單向空間合作舉辦了《云游》的第一場新書分享會,邀請了浙江大學比較文學與世界文學研究所教授許志強與《云游》的譯者于是,與大家共同分享閱讀《云游》時的感受,以及與當下息息相關的時代命題。

[波蘭] 奧爾加·托卡爾丘克著,于是譯,四川人民出版社2020年出版

于:大家好,我是于是,謝謝大家今天下午來參加這個活動。我先來給大家介紹一下托卡爾丘克的相關背景。

托卡爾丘克1962年出生于波蘭的西里西亞。這個地區很有波蘭特色,在《白天房子,夜晚的房子》這本書的前言中,易教授曾經寫過關于西里西亞地區的介紹。托卡爾丘克的父母都是中學老師,諾貝爾獎獲獎演說的開篇就講到她的母親。是因為母親,她很早就得到了“溫柔的敘述”這樣一個概念。小時候,她跟著父母在學校里、圖書館里長大,什么書都看。但那個時代,因為政治原因,波蘭還是很封閉的,所以她靠廣播來吸收外界的資訊,通過看書來了解歷史和各種各樣的知識。后來,她去華沙讀了心理系。成名了之后,很多人都會來問她,一個心理系的專家去寫小說的時候會發生什么事——

我讀過的一個采訪中她有提到一件事情:她當心理醫生的時候,遇到一對雙胞胎兄弟,結果這兩個兄弟對她描述的家庭生活以及自己的內心狀態截然不同。可能從這個時候開始,心理系的研究方法、教條的思維方式都會讓托卡爾丘克覺得現實是有很多維度的,現實主義已不足以描述我們的現實社會。所以,她做了很短一段時間心理醫生的工作后就決定全職寫作。她寫的第一本書跟我們今天的主題也有關系,叫做《書中人物旅行記》。

她開始做專業寫作者時就出手不凡,很快就得到了波蘭本國的大獎。最早的兩本備受關注的小說是《太古和其他的時間》和《白天的房子,夜晚的房子》,這兩本書已經能夠顯示出她和別的作者之間最大的不同:首先在于碎片式的結構,更重要的是她以一種以前的波蘭文學家沒有的世界觀、歷史觀以及想象力進行寫作。

她在2006年的時候開始寫《云游》,那時候她在波蘭、乃至國際文壇已是很有名的作家。當時,她的婚姻生活已經結束,波蘭也開放了,世界各國都會邀請她去做講座,參加活動,所以她有非常多的機會出國旅行。這本書有很多片斷確實就是在旅行的途中和異國他鄉寫的。記者采訪時問她:“你怎么會想到用碎片的方式來寫旅行這種話題?”她當時提到,她一直想找到一種適合的文體去承載一個人在旅行當中的所見所聞,以及關于旅行的種種現代性思考。但是她并沒有找到,她只是在做片斷式的記錄。后來有一天,她決定要用上這些素材,但到底該怎么用?她就把這些碎片全都攤在地板上,就好像家庭主婦做收納一樣。她站在高處俯瞰這堆碎片。覺得碎片本身就是有聯系的,它們就是一個整體。所以,她決定把這個整體直接拿出去出版。當然可以想象,出版社嚇了一跳,一開始以為她只是把電腦當中的一些素材直接發過去了,但這本書后來還是在波蘭按照她的意愿出版了。出版后就拿了波蘭本國的最高文學獎。但因為波蘭語是小語種,所以在它出版后的十年之間,全世界沒有更多人知道這本書。這時候,必須要提到一個特別重要的英語譯者,詹妮弗·克羅夫特(Jennifer Croft)。她主動翻譯了這本書,想在美國尋求出版,但美國很多出版社拒絕出版英譯本,認為它是一個小眾的東歐作家,寫的也不是暢銷主題。這本書的英譯版在10年之后,也就是2018年出版了,結果當年就拿了國際布克獎。國際布克獎的基礎是英文作品,作品必須要翻譯成英文才能夠參選。很巧的是,當年諾貝爾獎停辦了,2019年才頒發,所以其實2018年她既拿了國際布克獎,又拿了諾貝爾文學獎。

托卡爾丘克

《云游》的題材:互聯網時代的景觀與勾連生死的解剖學

許:我們認為是經典的作品基本上在描述至少是50年之前的生活,很多作品是在寫一兩百年之前的世界。文學的取材范圍主要是半個世紀之前的世界景觀。但我們在讀《云游》的時候會感到它是一本屬于今天的書,比如它寫互聯網,寫手機,寫青年旅社、航站樓……這些別的作家也寫過,我記得帕維奇的《雙身》這本小說在第一章就提到了諾基亞手機。但這么集中地書寫這樣的題材,將之當作一個時代的景觀來刻意描寫的小說,在我的閱讀范圍當中這是唯一的一部。我想起法國的社會學家馬克·歐熱(Marc Augé)發明的概念“Non-place”,翻譯成中文就是非地方。Non-place就是加油站,航站樓,超市,包括今天的單向空間,樂堤港這樣的商場。人們經常會去,但是它們沒有特別顯著的特征——不會有童年記憶,街角的那家賣紙煙的店,鄰家女孩……人類越來越開始跟這樣的一些地方,被稱作是非地方的地方打交道。這是一個什么樣的征兆?我想哲學家、文化學家、人類學家會有不同的判斷。從我自己的專業領域來說,回到一戰以后,從弗吉尼亞·伍爾夫到哲學家維特根斯坦,他們無一例外都對整個世界的轉向持有文化悲觀主義的態度,覺得原有的價值觀,文化中有創造力的部分會隨著文化的振蕩而流失。一個新的,野蠻的文化荒漠會在世界中生根。某種意義上說,隨著互聯網時代的到來,現今世界的發展可以印證剛才這些前輩,文學家和哲學家的憂慮——世界的虛無化傾向。所謂的眾聲喧嘩實際上導致的是價值的膚淺化,現在的很多報紙和書都在議論這些話題,但托卡爾丘克也許是第一個對這些現象進行小說化描寫的作家。

于:對,小說化特別重要。許老師剛才說的是個很重要的話題。一個文學創作者該選擇什么樣的題材進入文學領域?托卡爾丘克應該早就已經意識到了這個問題。她在寫這些Non-place的時候寫得非常精彩。比如,她在機場這個Non-place里設置了好多個情節。有一個場景是機場里正在舉辦心理學講座,而且講的不是傳統心理學,而是旅行心理學,這也許是她的虛構。在這個場景之中,她描寫了各種各樣打發時間的人,有人是去買東西,有人從垃圾桶里面找出了一把被人扔掉的破傘,然后把這把傘肢解了之后,再把油布折起來疊好,帶走。坐在敘述者后面的兩個人則在討論古巴,他們說“如果你要去古巴的話你一定要趁早去”。她講到了一個值得深化的主題:我們現在確實可以非常方便地移動了,去旅行,但是移動到底是為了什么?所謂的景觀是什么?有些人可能是為了看美術館,博物館,可是那兩個人要去看的是第三世界的貧窮,貧窮本身成了一個景觀。

許:非常贊同,剛才說的Non-place是她其中的一個主題。第二個就是解剖。解剖學我們很熟悉,在之前閱讀的文學作品當中也會涉及,但我沒有讀到像她這樣大規模地描寫尸體的作品。書里面寫到一個醫生叫布勞,以前是學醫藥專業的,后來放棄醫藥學轉學解剖學了。他對尸體更感興趣,因為尸體從來不會生病,尸體有一個更加精妙的固定結構供他去解剖。這個主題開始出現的時候,我們作為讀者很難一下子明白她這么寫的意義。當解剖作為一種題材被引入小說,它自身的意義需要靠情節和形象或者是某些含義去支撐。

于:一個文學式的編碼。

許:是的。她模模糊糊地,像是在打擦邊球,把那些貌似碎片的東西之間的內在聯系激發出來了。比如,一方面她肯定甚至是謳歌了互聯網時代人們對碎片化的認可和對時間的重視,時間就是一個一個的瞬間,我們都活在瞬間當中。這是對意識性的時間,對時間的流動性的一種首肯。另一方面,她通過解剖學來展示人體是否可以永生的古老主題。這是古代埃及人看重的主題:如何保存尸體,如何去欣賞人體結構的精妙。書里有很多話很有意思,比如“靈魂是一個馬上就要消失的東西而肉體可以存儲”。這種主題之間的聯系是靠作家非常有耐心地,一點一點布局起來的。

奧爾加·托卡爾丘克的碎片化書寫與波蘭的民族性

于:剛才許老師在講靈魂和肉體這一部分的時候,我突然意識到一個我以前沒有意識到的關聯點。我一直認為,她寫這些解剖學家、尸體以及塑化的意義是在說人類始終在打破生與死之間的界限。但剛才許老師講到肉體和靈魂的時候,我突然意識到,這可能可以聯系到國族界限。波蘭在歷史上是一個特別奇怪的國家,國境線總在劇烈的變動中,但波蘭的民族性特別強,哪怕在很長的一段時間內這個國家是沒有實體的,哪怕有實體的階段也被幾個帝國所瓜分。也許這可以成為一種隱喻:在很長的一段歷史時間內,波蘭這個國家也是只有靈魂而沒有實體的。

許:是作為幽靈而存在的國家。

于:對。這會引發我們去思考,波蘭的民族性到底是怎樣存在的?波蘭人散落在世界各地,但會有一致的認同感。在幾百年上千年之中,波蘭的國土上一直存在很多語言,有德語、波蘭語、俄語、猶太的意第緒語,以及烏克蘭語、立陶宛語……在這樣一種環境下,波蘭語的存活在很大程度上仰仗于文學作品。要知道,從16、17世紀開始,波蘭已經成為歐洲、尤其是東歐的一個印刷品中心,包括第一本白俄羅斯的《圣經》就是在波蘭印刷的。波蘭的精神性、靈魂性的傳承就是用這種方式進行的。

許:靈魂和肉體在這本小說里面以不同的變奏形式出現,從中幕開始就像一支交響曲,不同的主題動機在呼應交織。費爾海恩這段故事中有一個片段是講他的學生在他家留宿。費爾海恩在睡前把他的假肢拿下來時說:“啊,痛——”學生說:“傷疤還痛嗎?”他說:“兩個腳的腳趾都非常痛,像是開水燙了一樣。”然后他彎下腰,指了指床單上那一點小小的皺褶。學生沉默,費爾海恩在黑暗中說了一句話,“我們要研究自己的疼痛。”看到這里的時候我覺得這是大師的筆法,因為她緊接著就開始把斯賓諾莎的哲學很精妙地編織進來。斯賓諾莎說神就是自然,自然的一切都是上帝的一部分。所以很自然會引申到一個結論,上帝疼痛嗎?你看到這里就會覺得她的思維,她的文學格局,她的思考方式完全是可以跟米蘭·昆德拉這些人相提并論的。

于:而且,即便是用傳統文學觀去看,她的人物形象也塑造得很好,而且在有限的章節里表現得很豐富。在翻譯庫尼茨基那一段的時候,我尤其覺得那段和費爾海恩的段落差別很大。不只是語感,不只是人物形象,人物狀態也都不一樣。看到這些不同人物的時候,我一直在思考,這些人物之間的關聯是什么?因為即便是碎片,116個碎片就好像組成一個星群的小星星,但是星與星之間有引力,也有排斥力,所以她的書常常被稱為“星群寫作”。我想跟許老師探討一下,這些人物給人不同的感覺,您在閱讀的時候會不會有一些落差和困惑出現?

許:會有。碎片和碎片之間的聯系已經不再是明顯的邏輯聯系,它永遠處在一個潛在的聯系狀態當中。這個作品的中軸線就是它的主題章節<云游>,寫的是一個俄羅斯或者蘇聯的婦女,叫安努斯卡。俄羅斯一般下層的人才叫安努斯卡。她住在莫斯科,但她離開了她的婆家,自己一個人去坐地鐵。實際上她描寫的是地下世界,流浪世界。她在小說中段的時候設計這個章節是有用意的,小說通過一個叫“裹得層層疊疊的女人”的流浪女說到:“搖搖,走走,擺擺。只有這一個辦法能擺脫他。他統治世界,但沒有權力統領移動中的東西,他知道,我們身體的移動是神圣的,只有動起來、離開原地的時候,你才能逃脫他的魔掌。他統治的是一切靜止的、凍結的物事,每一樣被動的、怠惰的東西。”

剛才于老師問我碎片和碎片之間的聯系,書里還有一些段落的呼應很清楚地體現了這一點。有一個章節叫《人間天堂》就是寫波蘭的。但她寫波蘭實際上是在寫波蘭的死亡和對波蘭的逃離。有一對學生戀,年輕時很相愛,大學快畢業的時候他們用一把刀把自己的虎口割了一個很深的傷口,把傷口交融在一起。后來女人移居了,在異國他鄉成為了大學生化老師,已經到了要做奶奶的年齡。后來男人得了重癥,他們在晚年相聚了。女人捧著男人的臉,摸著里面精致的頭骨,感到男人正在離開這個世界。第二天她為男人做了安樂死之后就離開了波蘭。里邊有一段話是她對祖國波蘭的評價:“這個地方中了詛咒,什么事情一上了正軌馬上就要崩潰,馬上就要脫軌,永遠都是如此。”可見,托卡爾丘克對祖國的描寫和許多作家不一樣,和米蘭·昆德拉也不一樣,昆德拉還是有一種對祖國的依戀和回首,托卡爾丘克則想要逃離這個地方。

于:要理解這些段落,就勢必要聯系到時代。托卡爾丘克出生在1960年代,經歷了整個1980年代末90年代初的東歐劇變。因為時代,因為波蘭人的大量遷徙,這些段落就很引人深思。我覺得剛才許老師說的《人間天堂》是個非常傷感的故事,它會讓我去追問:一個離開波蘭的人到底有沒有鄉愁?他們對過去的懷念到底是怎么終結的?幾百萬波蘭人都流落在波蘭之外。移民、移動、流動、逃離這些對于波蘭人來說其實是根深蒂固的事,或者說是流淌在他們血液中、像基因一樣的東西。關于逃離以及移動,托卡爾丘克這一代的創作者是以一種反思的態度在審視,沒有蓋棺定論,也沒有批判性的話語,她是一個溫柔的敘述者,在這一點上她不像昆德拉,也不像另外一個得過諾貝爾獎的奧地利女作家耶利內克那樣憤世、那樣激烈。

這樣的敘述就打破了很多邊界,包括立場的邊界。我們可以從世界格局的角度來分析歐洲這些年的變化,歐盟的變化,東歐的變化。前東歐這個概念其實已經結束了,包括像托卡爾丘克在辦文學節的時候也用的是中歐這個概念。不只是國家、故鄉、民族,很多概念的邊界都在被打破。在這種已經含糊的、流動的邊界當中應該采取什么樣的立場,其實就是這一代波蘭人要面對的。如今的波蘭的知識分子要反思歷史、界定民族性的時候,依然要冒很大的險,要采取什么樣的敘述方式也在考驗一個作家的敘述技巧和生存技巧。

許:波蘭性好像是她身上的衣服。她不再像傳統作家一樣,有一塊自己固定耕耘的地方。她什么都寫。剛才講到《人間天堂》中兩個戀人晚年相聚,一個人為另一個人進行安樂死的故事。但我還沒講完的一點是,它在小說里面是有呼應的。《人間天堂》意味著對波蘭的逃離,而緊接著的章節叫做<肖邦的心臟>。也就是于是老師剛才提到的情節。一個是逃離,一個是回歸,而且“心臟”和整個小說里面對尸體的迷戀又是一脈相承。