波瀾激蕩下的運河兒女 ——觀話劇《運河1935》

日前,由北京市演出有限責任公司聯合天津人民藝術劇院共同打造的話劇《運河1935》在京首演。該劇取材于大運河鄉土文學作家劉紹棠的小說《漁火》和《蒲柳人家》,由王培公、陳建忠編劇,王延松導演,以抗日戰爭全面爆發前夕,1935年華北大運河北段地區的歷史為背景,講述了通州運河兒女在當時“三不管”地帶的北運河上進行抗日斗爭的故事。全劇緊扣家族親情與民族大義,波瀾壯闊,情感豐富,具有濃郁的大運河文化特色和較強的劇場感染力。

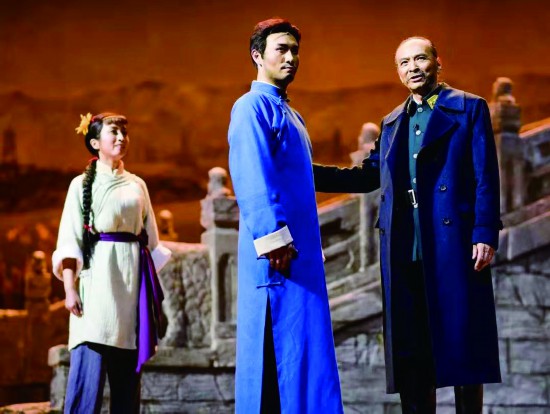

劇中,主人公周勤受命回到故鄉通州,領導大運河鄉民與賣國漢奸韓小蜇子等人暗中推銷日寇“金丹一號”的毒品計劃做斗爭。劇作圍繞該計劃展開戲劇沖突,而矛盾沖突的主體卻落在了“周家漁行”周勤、周瑞這對同父異母的兄弟之間的情感和家庭利益的沖突上,通過主線矛盾與家庭矛盾的纏結來推進戲劇發展,在親情與敵情、個人利益與民族大義、大運河與生命的相互映照中傳達出運河兒女的家國情懷,而這正是大運河文化的意蘊所在。

該劇戲劇線索復雜交織。周勤帶著任務回到家鄉,他說服退隱老軍人姚六合出山,在敵人內部安插抗日力量,查找并摧毀“金丹一號”計劃。但沒想到的是,替敵人運送“金丹一號”的人就是周勤的弟弟,如此,矛盾沖突的主線就引向了兄弟之間。而兄弟間的矛盾又起于兩條戲劇線索,一是二娘為了讓親生兒子周瑞繼承周家漁行,不管不顧地要周瑞把生意做大,待周勤回到家鄉,家產的爭奪加劇,二娘甚至不惜讓周瑞與日本人勾結做買賣以牟取暴利,使其在經濟實力上壓過周勤;二是兄弟倆都愛上了大運河上的船娘望日蓮,望日蓮原是周勤的戀人,周瑞利用哥哥逃難在外的日子,假傳周勤口信,對望日蓮展開愛情追求,眼看就要如愿以償,周勤的回歸又讓他魂不守舍,為了討得望日蓮的芳心,他愈發陷進韓小蜇子的圈套。由財產、愛情引發的家庭矛盾、親情沖突與對敵斗爭糾纏在一起,雖然錯綜復雜,但又涇渭分明,多條線索最終匯入戲劇矛盾的主流之中,激起民族大義的主題波瀾。

《運河1935》的文本結構層次分明,敘事流暢,二度創作更是從舞臺空間、藝術呈現上豐富了劇作的文化意蘊。首先,舞臺設計向我們展示的大運河景致大氣渾厚、變化多端、韻致唯美,其中既有水岸、漁行的市井生活寫實,又有葦叢的幽美、漁船的靈動,更有大拱橋的壯觀通達。而大拱橋給人的印象尤其深刻,不僅壯美且形象地象征了大運河兒女的堅韌、偉岸。劇中,音樂的烘托在人物心理刻畫和展現戲劇沖突方面起到了凸顯與強化的作用,音樂使戲劇的發展充滿情感的張力。船作為劇中的主要場景,其動態性不僅表現出大運河題材的獨特風韻,也與戲劇動作緊密有機地相聯,劇中矛盾沖突的主要節點都發生在船上,通過船的游弋來表現戰斗的進程。在船與岸、人與河的互動中,拉開了運河兒女保護大運河、捍衛民族尊嚴、與日寇及賣國漢奸殊死斗爭的戲劇場景。導演以濃烈的筆觸表現了以周勤為代表的運河兒女的民族大義,為了打擊敵人的陰謀,他們戰勝了一己私利,走出了親情愛情的牽絆,最終,周勤給家鄉帶回的抗日星火粉碎了敵人的“金丹一號”計劃,周瑞也在最后時刻幡然醒悟,吞下了韓小蜇子讓他謀害哥哥的“金丹一號”,在周勤焚燒“金丹一號”的勝利火焰中,讓自己的靈魂回歸正途。

河流有著自然的屬性,也有著人文的屬性。當河流融入人的生活與命運時,人對于河流的情感也會如融進血脈般地親近。民族存亡之際,大運河的波濤激蕩起的是運河兒女的血性,正像劇中周家老掌柜心心念念的“周家名號要保持干凈”那樣,是大運河兒女的民族大義守住了大運河的干凈,濃墨重彩的大運河故事是一曲家國情懷的頌歌。