愛默生的演講術

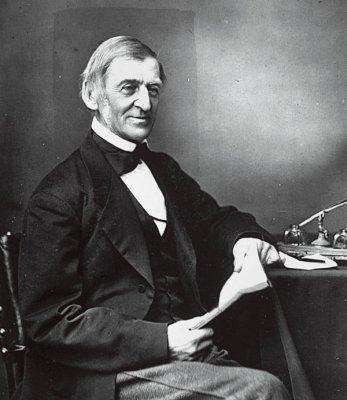

愛默生是19世紀美國思想家、超驗主義代表人物,被譽為“康科德圣人”,但鮮為人知的是,他也被稱為市場的“先知”。憑借其高超的演講術,他不僅獲得文學市場的巨大成功,而且在很大程度上改變了美國文學的走向:一味模仿歐洲高雅品位的文學作品逐步退出市場,取而代之的是美國本土氣息濃郁的小說、散文和詩歌。

愛默生的朋友、哲學家布朗森·奧爾科特曾說“公共演講是美國的發明”,并將這一發明權歸于愛默生。而愛默生本人則謙遜地坦承,作為演講家,他的成功很大程度上得益于1830年代新英格蘭興起的“學園”運動。學園運動通常由各地方行業協會主導,目的在于普及知識、教化民眾。其通行做法是協會籌措專款,并指定專人(即“秘書”)負責。學園秘書的職責通常包括延請講師、擬定議題、商洽報酬、落實場地等——梭羅擔任過康科德學園的秘書,霍桑則擔任過塞勒姆學園的秘書。在霍桑任職期間,他數次邀請愛默生和梭羅前往塞勒姆演講,梭羅名篇《論公民不服從》即為1847年在該地演講的產物。一次演講不僅能擴大演講人知名度,而且還能獲得不菲的報酬,愛默生和他的友人們遂紛紛登上講壇,利用這一方園地傳播他們的思想學說。不過,誰也沒有取得愛默生那樣的成功。

以奧爾科特為例,他在波士頓舉辦過“神廟”學校,在“超驗俱樂部”素以雄辯口才著稱,人稱“談話王子”,但也許是話題太過深奧,他在講壇上的滔滔不絕最后演化為令人反感的“一言堂”,聽眾在他咄咄逼人的語氣中感受到“碾壓”,不少人憤而退場。另一位躊躇滿志的演講家是梭羅。作為哈佛學院畢業的高才生,梭羅的古典文學素養功底不凡,出口成章。跟奧爾科特一樣,他也有成功的執教經驗。畢業后他與兄長一同創辦的康科德學校在當地風行一時,人滿為患,但奇怪的是,梭羅的演講同樣遭遇慘敗。他后來對愛默生抱怨聽眾反應太過冷淡,而他自己也不肯為迎合聽眾改弦更張——因為聽眾“太差勁”。“凡是大受聽眾歡迎的,”梭羅斷言,“都是老生常談。”對此,愛默生自然不敢茍同:“我野心勃勃,希望寫出來的東西通俗淺顯——務必要以一種徹底的唯物的態度,使得人人開心,皆大歡喜。”或許正是這樣一種務實的態度,將演講家愛默生與奧爾科特、梭羅以及其他所有人區別開來。

牧師世家出身,愛默生天然具備演講家的“布道”特質。他身材高大,聲若洪鐘,伴隨著威嚴而不失禮儀的形體態度,極具感染力。據說現場有相當部分的婦女聽眾,比如愛默生的第二任妻子利迪安——她們對于演講的內容往往不甚了了,但被演講家的“卡里斯瑪”和強大氣場所折服,聽得“如癡如醉”。當然,相對于外表,愛默生演講的內容更為引人入勝。他本人學識豐贍,而且勤于筆記摘抄,他將個人筆記本稱為“儲蓄銀行”或“礦藏”,由此打造出汪洋恣肆、字字珠璣的演講稿。譬如他在哈佛神學院發表的《美國學者》演講,連大文豪霍姆斯亦為之折服,盛贊其為“美國人思想上的獨立宣言”——更不消說一般聽眾了。

演講的成功,首要因素在于選題。愛默生演講的題目從文學文化到政治歷史以及道德法律,可謂無所不包。從日后由演講稿整理出版的《隨筆集》(第一、二卷)來看,他的論題幾乎觸及當時美國民眾文化社會生活的各個層面,包括但不限于1830年代以來美國社會興起的禁酒、廢奴、教育改革、道德改進以及婦女權益等運動。像18世紀富蘭克林的《窮理查歷書》一樣,愛默生的演講成為普通家庭的“寶典”,愛默生本人由此也被譽為美國的“先知”。而且,與富蘭克林在書中闡明的“致富之路”一樣,愛默生演講中盡管不乏浪漫派作家對商業及貿易一貫的鄙視與抨擊,但總體而言,19世紀中期勃興的市場和商業卻是其中貫穿始終的主題。

作為哈佛學院訓練有素的古典學者,愛默生在演講中卻刻意避免奧爾科特式的“掉書袋”,轉而采用通俗易懂的平實之語,許多時候甚至不惜以美國本土的粗糲意象取代歐洲文化傳統中典雅的“陳詞”——批評家或稱之為“本土幽默”,比如他將死讀書的人稱為“書蟲”,以“火山渣烤雞蛋”形容其行事荒誕;將異化的勞動者比作“破碎的殘肢”,而他自己則化身為“透明的眼球”,可以洞悉宇宙自然的奧秘。類似夸張新穎的表達是愛默生長期精心錘煉的結果,別開生面,也廣受歡迎。1850年代,紐約著名記者N. P. 威利斯在“商堂”聆聽愛默生演講,偌大的講堂座無虛席,記者被“擠至墻角,終場動彈不得”。1860年代以后,愛默生如日中天,成為享譽英美和歐洲大陸的文化名人,其演講更是一票難求。

以商業取譬是愛默生演講的一大特色,也是他在文學市場取得成功的一大奧秘。在《論財富》一文中,愛默生曾描繪果園中的桃子走上集市的過程,并聲稱“所謂商人的本領,就是把貨物從豐富之地運往稀缺之地”。《論財富》一文直到1860年才發表,但其實早在1851年到1852年間,愛默生就以講座的形式表達了他對商業“貿通有無”這一獨特功能的嘉許,這基本也代表了19世紀中期以后愛默生對商業及市場的態度(正是在這個意義上,愛默生的演講被時人稱為美國“致富福音書”)。然而,值得注意的是,在早期的演講與著作中,愛默生并非丹尼爾·亞倫所說的“自由放任資本主義的預言家”,而是對資本主義市場持懷疑乃至批判態度。

受波士頓“機械學徒協會”邀請,在1841年一場名為《人是改革者》的演講中,愛默生便直言不諱地抨擊了現代資本主義經濟,并一一列舉了交易中俯拾皆是的罪惡行徑。他認為身處當今之世,“政府、教育甚至宗教都受到了商業精神的影響,因此,在現今的人類社會中,再也沒有什么比抵制商業侵襲更重要的了……貿易攜帶金錢、蒸汽、鐵路侵入自然,破壞人的平衡,建立起一種無處不在的專制,其暴虐勝過巴比倫和羅馬”。在這種時代風尚影響之下,人的操行品性也成了致富的工具,用愛默生的朋友喬爾·霍斯牧師的話說,“個人的品性猶如商場的股票,擁有越多,獲利越多”。

愛默生對“商業時代”的厭惡其實與他一向奉持的個人主義信念息息相關,在他看來,自力更生不是必然結果,而是商品交易下迫不得已的犧牲品。不合格的商品(人和物)是無法在市場交易中存活的,因為成功的交易必然需要“一定程度上的卑躬屈膝、墨守成規,甚至可能包含個人意見和崇高信仰的妥協,以此委曲求全”,為了賺錢,所有人都不得不“日復一日辛勤勞作,還要低三下四,阿諛奉承”。在《論自立》一文中,愛默生借用從商業交易中汲取的意象來表達他的觀點,即資本主義正在消除人的獨立性:“社會是一家股份制公司……為了面包,必須犧牲自由。”因此,他的結論是,“貿易如今是世界的主人——政府只是熱氣球上的降落傘”。

在1841年的另一篇演講《自然的法則》中,愛默生指出,物質利益占據主導地位的美國充斥著投機和漁利的欲望,而一旦投機失敗,農場、學校、教堂以及人的心理都會黯然失色,蕭條貧瘠。盡管愛默生一再否認自己對“商業市場”懷有敵意,但很明顯,這一時期他對市場的反復無常和劇烈波動所造成的后果充滿疑慮。

然而,在隨后的《補償》一文中可見,愛默生的態度已稍有改變。由于“財富具有道德屬性”,愛默生相信具有進取心且工作中誠實守信的人,在交易過程中“有資格不去妥協”,而且“也不會染上銅臭”。愛默生推崇“商業這一新的反封建力量,包括鐵路、開放市場和自由貿易,其歷史是引導著人類神圣而友好的命運”。后來,他在《論財富》演講中進一步論斷亞當·斯密是“經濟學家中最偉大的”,并相信“財富帶來自身的制衡。政治經濟學的基礎是不干預……別給優惠,制定平等的法律:保障生命財產,你就不必去救濟”。此時他儼然已“成為一個工商業資本主義辯護者”:他認為市場的力量足以消弭權威,消解傳統,消除枷鎖——很顯然,此時他對商業和市場的態度已有根本改觀。

與此同時,對于促進商貿發展的科學創新,愛默生并非一味拒斥,相反為之歡呼吶喊。如在《論自然》的演講中,他贊美人類“用鐵條鋪路,在上面架起一輛載滿人、動物和商品的列車,像老鷹或燕子一樣,在鄉間飛來飛去,從城鎮之間來回穿梭……他去郵局,就有郵差為他跑腿。他去書店,就有作家為他讀為他寫”。在后來的演講中,愛默生更是不無自豪地謳歌穿越叢林的列車,“蒸汽機頭鳴響的汽笛,有如仙樂飄飄”——對比梭羅對波士頓-康科德鐵路開通的嘲諷“不是鐵路載人疾馳,而是人背負著鐵路”,可以看出愛默生對時代潮流把握的敏銳性和預見性。

愛默生對商業的贊許也是聆聽他演講的絕大部分聽眾的共同心聲。1851年,愛默生應邀到匹茲堡做演講。當地店鋪老板在演講之日紛紛關門歇業,不僅是他們本人,而且連同伙計一同前往聆聽演講。在老板們看來,愛默生演講中寓涵的“商業價值”遠大于伙計一天的勞作。事實上,愛默生本人也發現,聽眾對具有“實際商用價值”的演講話題更為關心,對于抽象玄妙的哲學命題則明顯缺乏熱情,他本人在隨后的演講中也相應作出了調整。

可見,與愛默生此前對商業和市場持強烈的懷疑態度不同,在19世紀中期以后,愛默生的態度產生了轉變:由憎惡、懷疑到大唱贊歌(利奧·馬克斯認為超驗主義者多排斥金錢,視之為“鄙俗不堪”,唯愛默生認為可以藉此實現個人價值)。愛默生相信商業在舊大陸敗壞人心,在新世界則可以解放人性,并為人類帶來世界和平。他在演講中不止一次宣稱,他尊重的不是財富,而是財富帶來的自由和自立;或者像評論家所說,愛默生在“虛幻的理想主義和自利的實用主義”之間游刃有余,左右逢源,是因為愛默生將追求財富視為“富有浪漫想象的探險”,而他本人堪稱是19世紀文學市場的“直接受益者”。

1830年代,愛默生的演講年收入不到500美元。1840年代,年收入近千美元(以1846年為例,記錄在案的演講收入約900美元)。此后一路飆升,至1860年代達到高峰,公開演講每場不低于100美元,小型的系列“談話”通常持續一兩周時間,收入過千。保守估算,此時愛默生的演講收入已達到甚至超過他的總收入(稿酬、版稅、銀行利息、鐵路股票等)的一半之多。對于商業演講所取得的成功——正如他的著作出版一樣——愛默生清醒地意識到這是市場的合力:由出版商、讀者以及聽眾所組成的文學市場需要打造偶像,而他本人恰好躬逢其時。1870年代,愛默生曾不無感慨地說:“老年是最好的廣告。你的大名在書上反復出現,證明你的書值得去買。”

值得注意的是,愛默生在演講中傳布的關于“成功的流行觀念”在新英格蘭地區備受歡迎,顯然與當地深厚的清教文化背景密切相關。美國著名文化學者范·布魯克斯曾打過一個比方:“你們將舊酒裝進了新瓶,當發生炸裂時,香氣散發進入空氣,而酒則灑到地上。溢出的香氣,或稱理想,變成了超驗主義,而酒,或稱現實,變成了商業主義。”對超驗主義者愛默生而言——評論家稱“超驗主義是清教思想與人道主義的混合物”——財富不僅象征世俗的成功,更代表個人的“自立”。而愛默生的個人主義學說最核心的教義,就是教人自立。盡管“資本主義”一詞要到南北戰爭之后才正式出現,但像富蘭克林一樣,愛默生也早已兼具一種超乎同時代人的“資本主義精神”。早在1830年代金融危機期間,波士頓地區6萬名工人面臨失業,憂心忡忡,而愛默生擔心的卻是“暴民哄搶銀行,令富人的資產蒙受損失”。

盡管此時的愛默生在日記中不時抱怨金融危機導致“身價貶值”,但事實上他從未真正放棄市場。據考證,即便在經濟“大恐慌”期間(1837-1841),他的聽眾平均每場仍多達400人,收入穩定且相當可觀。哈佛教授薩克凡·伯克維奇對此加以研究后曾作出論斷:1840年代,美國文化發生重大轉折,從精英聚會到綜藝表演(如愛默生演講),使得雅俗共賞的文化變為一樁有利可圖的營生,這一方面強化了美國中產階級的價值觀,一方面也對其提出了挑戰。超驗主義者刻意回避商業化,但其思想意識又不可避免地打上了商業化的烙印。以愛默生為例,雖然他對“物質主義以及市場制度帶來的不公平”多有抨擊,但在1850年代前后,卻奮不顧身投向市場,從超驗轉向唯物,從高雅轉向通俗。著名學者F.O.馬西森宣稱愛默生在“超驗主義和富蘭克林之間取得了最佳的平衡”,可謂是對愛默生與文學市場關系最中肯的評價。另一位著名批評家瑪麗·凱頓將愛默生稱為“美國資本主義大眾文化的首席代表”,亦極為妥當。

愛默生的好友瑪格麗特·富勒曾半開玩笑地說他“最擅長衡量價值,以便于市場買賣”。有人據此宣稱愛默生畢生宣揚的是庸俗的成功學,是朗費羅、洛厄爾以及亨利·詹姆斯等高人雅士避之惟恐不及的美國文化中“粗鄙”與“褊狹”的一面,必須要從美國國民性中加以摒棄;但從另一個角度看,它也是美國實用主義思想的源頭:它是清教徒-揚基佬的奇妙合體,也是盎格魯-美利堅民族精神的化身。1980年代,美國著名文學批評家阿爾弗雷德·卡津聲稱愛默生的這一通俗化轉向在美國文學史上意義重大:19世紀中期以后所有重要作家——從馬克·吐溫到德萊塞,從海明威到杰茲菲拉德——無不受其影響。由此,“美國文學,在美國革命之后,取得了真正的獨立”。而富勒在1844年決定告別康科德文人團體及《日晷》雜志,遠赴紐約加盟《論壇報》,開始為普通民眾而寫作,并被譽為“紐約的公共良知”,很大程度上便是這種文化通俗化轉向的一個范例。