《我的隱藏人生》:女性自我實現的艱難之路

近年來,女性視角的文學作品持續走熱。從《房思琪的初戀樂園》到《82年生的金智英》《黑箱》,來自世界各國的女性視角讀物掀起了現象級的閱讀熱潮。女性題材的文學作品從不同程度上反映著當下女性對表達自我的需求,公共的環境下,有關女性權利的問題也不斷引發社會各界的激烈討論。

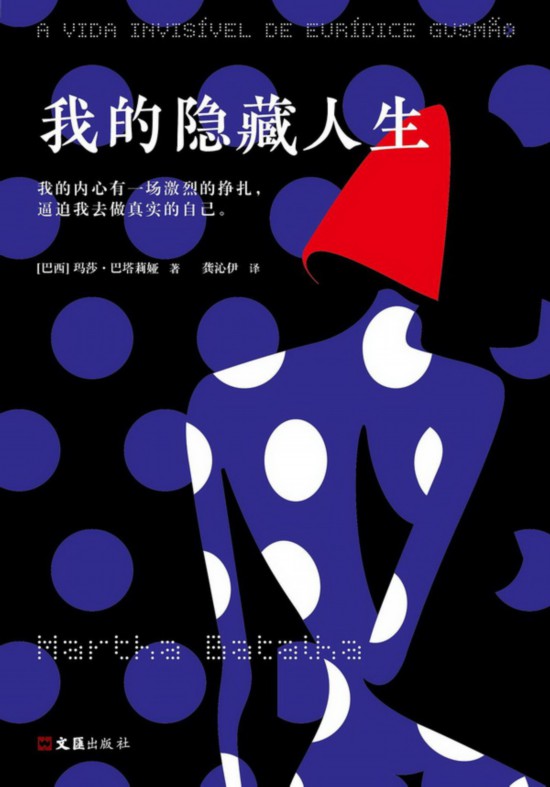

最近在國內出版的小說《我的隱藏人生》(文匯出版社,2019年10月)也是其中之一。《我的隱藏人生》由巴西作家瑪莎·巴塔莉婭所寫,由龔沁伊翻譯。該書講述了1950年代一對姐妹花一生追求自我的故事,呈現了身處傳統父權社會,她們在自我實現之路上的掙扎和不妥協。本書曾入圍巴西主流大獎“圣保羅文學獎”決選名單,該故事也曾被改編成電影《看不見的女人》,獲2019年戛納電影節“一種關注”大獎。

1月5日,“女性‘實現自我’為何如此艱難?”——《我的隱藏人生》新書分享會在上海同濟書店舉行,本書譯者龔沁伊,華東政法大學副教授、性別研究學者馬姝圍繞著新書《我的隱藏人生》,展開了一場關于女性寫作與女性自我實現的對談,就“個人主義的時代,我們如何談論性別議題”“如何看待性別議題對女性與男性的影響”等問題進行討論。

引發共情和可讀性是本書的兩大亮點

兩位嘉賓從自己閱讀該書時的感受談起。龔沁伊說:“作為這本書的讀者和譯者,在翻譯這本書的過程中,我有兩點感觸:共情共鳴和其可讀性。從共情共鳴的角度來說,作為譯者,在幾個月的時間里,我每天一睜眼就要默認進入作者所構建的故事構架中。小說的主人公是一對姐妹,姐姐是一個一直追尋自我,并在追尋自我的道路上不斷被折斷羽翼但也不斷奮進的大無畏女性,妹妹是一個披著“按部就班”外衣的乖乖女,但內心里住著一個‘想要追尋自己人生’的人格。作為女性讀者和譯者,我對這樣一對姐妹的成長經歷很能感同身受。此外,作者對一些女性配角和男性角色做了相對豐滿的形象刻畫,每個人應該都可以從這本書的角色中找到自己或者身邊人的影子。”

“其次,這本書的可讀性非常強。因為文學寫作方式各異,有時我們會無法理解作者想要賦予文字的深層次意義。有的文學作品恰巧文字比較枯燥,文風繁冗會導致很多讀者中途棄讀,而本書就不存在這樣的問題,即便你不能理解作者想要表達的某種深層次含義,你依然會在打開它的第一頁時,就有一口氣讀完它的沖動。作為文學作品來說,可讀性很強就能說明它是一部合格或者優秀的作品了。”龔沁伊跟讀者分享了翻譯過程中她的自我感受。

華東政法大學副教授、性別研究學者馬姝則談道:“在我閱讀經歷中‘翻開就停不下來’是少有的,但這本書做到了。我在看第一頁的時候,就被主人公的命運完全抓住了,很想知道情節會如何推進,本書的作者特別幽默也很犀利,本書的翻譯也很精彩,在一些幽默之處會找到合適的中文語境表達。作為讀者,看到書中對一些可笑的人和事的調侃,對滲透到巴西社會各個方面的男權意識的諷刺,既會有一種快意,同時也會有一種難過,你會體會到女性在實現自我的過程中,深深壓抑著的那種力量。”

“書中的主人公姐妹非常有才華,但當她們想做一些事時,卻要用一己之力,跟一種巨大的外界之力作對抗,在當下的社會中,很多人也生活在這樣的處境中。其中最有共鳴的部分,是小說中的女主人公尤莉迪絲在生命的歷程中,一直有閱讀和寫作的需要,在做家庭主婦的過程中,她也很有自己的想法,雖然在這個過程中,有很多壓制的力量令她一直失敗,一直嘗試。”馬姝說。

為何女性實現自我異常艱難

在談到為何女性實現自我之路異常艱難的問題時,龔沁伊說:“在整個亞洲,女性實現自我都是非常艱難的,除了存在主觀意識沒有覺醒的問題,很多客觀因素也是無法改變的。相當一部分女性沒有想過‘要實現自我’這樣一件事,其次,許多經濟、文化、歷史的條件也是重要因素。”

“在經濟方面,相當一部分人還在疲于奔波和生活,無暇顧及精神層面上的完善;在文化方面,歐美女性的人生觀將追尋自我和實現自我放在前置位,而亞洲女性接受的教育讓她們總將一些道德層面的東西放在前置位,在家庭和社會的圓滿跟自我發生沖突時,相當大的一部分女性會選擇犧牲自我。其中,最大的影響還是歷史層面的,當亞洲女性還在處于提出問題的階段,同時期的北歐社會,已經有了第一位最年輕的女總理,她們生來就具有亞非拉女性窮其一生也求而不得的平權。”龔沁伊說。

在這個問題上,馬姝有另一層面的理解,她說;“不是因為女性本身存在什么樣的問題,女性個人的出身和階層可能會在自我實現的道路上為其設置阻礙,人們對男性實現自我不會有疑問,但回到女性身上,人們對‘女性實現自我’這件事本身存疑。在我們的文化中,女性被社會規定了許多角色,你首先不是你自己,而是父親的女兒、丈夫的妻子、孩子的母親。但這只是社會派給女性的角色,不是作為人的那個你。女性如果試圖要擺脫這些角色,就會經歷重重阻礙。”

馬姝還表示,我們的社會還沒有真正為女性準備好讓其去施展能力的空間,我們的制度和法律也未為女性進入到公共領域工作掃清障礙,整個社會沒有為女性實現自我創造公正的社會條件。歷史形成的差異,決定了我們要給女性更多的支持,這是從制度和法律層面上需要思考的。

《我的隱藏人生》

婚姻和實現自我是否能兼得

在有關這個問題的討論上,兩位嘉賓都將目光轉向自己的生活之中。龔沁伊說:“從身邊人的情況看來,能將婚姻和實現自我完美結合的人屈指可數。已婚人士的婚后生活跟婚前有很大不同,她們的生活基本都被家庭占滿,而未婚或者不婚的人士要么不缺婚姻,要么懼怕婚姻。不乏一些女性覺得,有了婚姻和家庭,會為實現自我制造阻礙,為了實現自我,選擇放棄婚姻的人變多了。”

馬姝這樣談自己對這個問題的看法,她說:“這個問題也更像是提給女性的,因為只有她們才會面臨這樣的兩難。我們現有的婚姻制度和男性實現自我的需求是統一的,甚至婚姻會更加服務于男性實現自我。女性則不然,在選擇婚姻后就會面臨平衡問題——如何在照顧好家庭和實現自我之間作平衡,所以在現有的婚姻制度下,我很懷疑這兩者能否兼得。當然如果一個女性的運氣足夠好,這是有可能的,但我們知道,一個人在實現自我時,恰恰不能寄希望于某種偶然性,對于女性來說,應該是社會給予了她足夠的保障,讓她能擁有某種穩定的狀態,使得她不需要去做平衡。”

《我的隱藏人生》雖為一部女性視角的作品,但其中也刻畫了形形色色的男性形象,這對于探討兩性結構問題來說非常重要,對此,兩位嘉賓也做了一些探討延伸。

“在女性受壓抑的環境下,男性也無法發展出健全的人格。當社會對女性提出角色上的強制要求,同樣也會分派一些要求給男性,男性氣質的主要表現可能體現為事業上的成功,但這是否代表男性全部的人性需要?答案是否定的。如果一個男性沒有滿足社會對他這方面的期待,他也會對自我產生懷疑,男性和女性一樣,都應該是豐富多彩的存在,當他不能套進社會給他的框架時,他原本真實的人性也會受到壓抑。”馬姝說。