雷強:從王重民致胡適的一封信說起

原標題:此信寄自巴黎?——從王重民致胡適的一封信說起

(一)

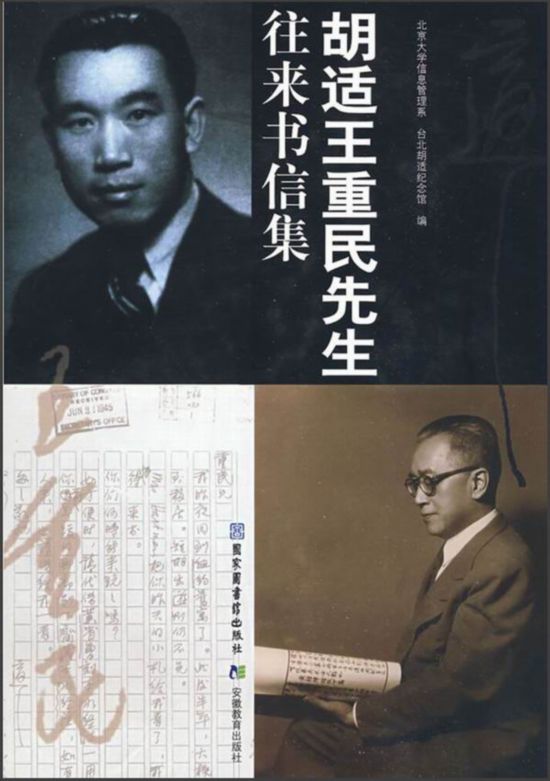

近日,筆者從頭細讀《胡適王重民先生往來書信集》(2009年,以下簡稱“書信集”),此書約在六年前翻過電子版,2017年又補入紙本,卻直到今日才認認真真讀過,頗為慚愧。

《胡適王重民先生往來書信集》

書信集共收胡適、王重民等人往來書信(包括底稿和抄件)兩百五十三件,可謂現代學術史的重要寶庫之一。該書編排方式以時間為序,讀來甚為清朗。書中第1頁是王重民致胡適函,原文如下——

藏暉先生:

接友人信,得悉近況,至慰。重民在此,蒙親朋照顧,頗為安適。俞公惠贈三千金,為將來赴美用度,尤為可感。應帶行裝,周內即可整理完竣。惟俞公介紹信尚未到,想必有便人,方能帶來也。亟望下月二十日前后能離此,則五月二十日以前能抵華盛頓。若遇Hummel,能順便請其肯發給劉修業女士五月份生活費,最佳。袁館長因事,日內即離此矣。余容后報,即請

道安!

后學重民拜啟。

三月廿九日

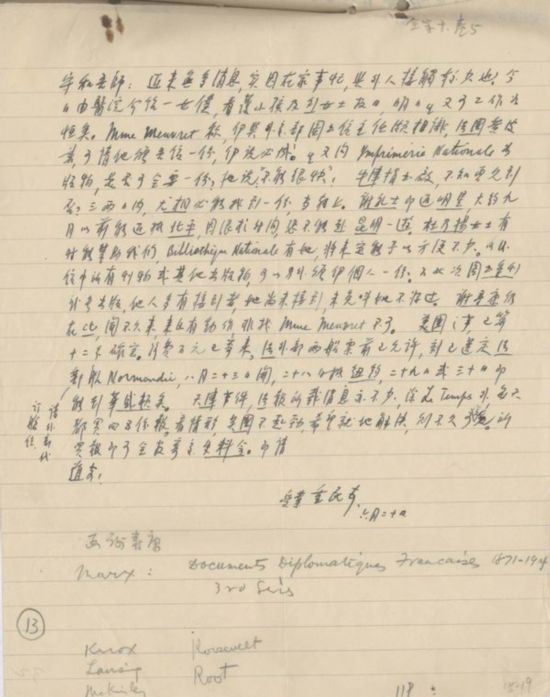

王重民致胡適函

此信的原始出處應為《胡適遺稿及秘藏書信集》(1994年)第二十四冊第134頁,除落款日期外,信紙上并未有任何標注可指明年代,又無信封留存。書信集將其系于1939年,并注明“此信寄自巴黎”,這一觀點應是承襲1979年《胡適來往書信選》中冊的舊說(408-409頁),后又在《胡適來往書信選》2013年版(中冊,695頁)中再一次體現。除此之外,臺北胡適紀念館“胡適檔案檢索系統”也依書信集將此信歸于1939年。以上種種,對該信的撰寫時間和地點在海峽兩岸似已成為“共識”。

“胡適檔案檢索系統”

(二)

1934年9月28日,王重民抵達巴黎,此后近五年的時間里主要在法國國家圖書館從事編目、研究工作,并遍訪法、英兩國所藏敦煌經卷、天主教來華人士著述等。1938年5月,王重民攜夫人劉修業赴英倫,與在此留學的夏鼐頗多往來。翌年3月25日,夏鼐“下午赴王重民君處茶聚,朱慶永君亦在座,幫著王君搬行李”(《夏鼐日記》,2012年,第二卷241頁),故筆者認為3月29日王重民夫婦極有可能回到了巴黎;而同年3月28日,吳宓赴柿花巷北平圖書館昆明辦事處訪袁同禮,談私事(《吳宓日記》,1998年,第七卷12-13頁)。將此二人日記相互參照,不難發現信文中“袁館長因事,日內即離此矣”一句與按語“此信寄自巴黎”直接抵牾,難以自圓其說。

王重民像

王重民一家合影

1939年6月初,王重民有弄璋之喜,夏鼐將此事記在11日的日記中(《夏鼐日記》第二卷248頁),并寫打油詩祝賀“恭賀巴黎友三翁,慶獲麟兒小史公。未曾試啼知英物,初版精槧日不同”。6月20日,王重民自巴黎致信袁同禮,他寫道——

守和吾師:近來無多消息,實因在家事忙,與外人接觸較少也。今日由醫院介紹一女仆,看護小孩及劉女士數日,明日生又可工作如恒矣。……美國之事,已算十二分確定,路費百元已寄來,法外部兩船票前已允許,刻已選定法郵船Normandie請外部代訂艙位,八月二十三日開,二十八日抵紐約,二十九日或三十日即能到華盛頓矣。

1939年6月20日,王重民致袁同禮信

“美國之事”指王重民受國會圖書館東方部主任恒慕義(Arthur W. Hummel)邀請,攜家眷前往華盛頓協助該館編纂中文善本書目。而據8月30日王重民自華盛頓寫給袁同禮的信可知,其赴美行程確實與6月20日信中預計的完全一致。因此,“若遇Hummel,能順便請其肯發給劉修業女士五月份生活費”,也絕無早于1939年9月之可能。此時,國會圖書館東方部定額只能聘用四位華人,分別為王重民、吳光清、房兆楹、朱士嘉,劉修業女士是在兒子周歲后,才前往該部兼職以貼補家用。

(三)

事實上,書信集正文第1頁輯錄的信函是1941年3月29日王重民在上海所寫。上款“藏暉先生”即為了避人眼目,特意用了胡適的別號;“俞公”者非指個人,應為國民政府教育部,所“惠贈三千金”即教育部撥付國立北平圖書館(以下簡稱“平館”)善本書運美費用;“應帶行裝”即3月12、13兩日轉運至公共租界中的平館甲、乙兩庫善本書,此時正在挑選、編目、裝箱;“惟俞公介紹信尚未到”則指出口所需海關許可證或訓令,由財政部(或教育部)簽發,憑此向江海關(即上海)申報予以放行。

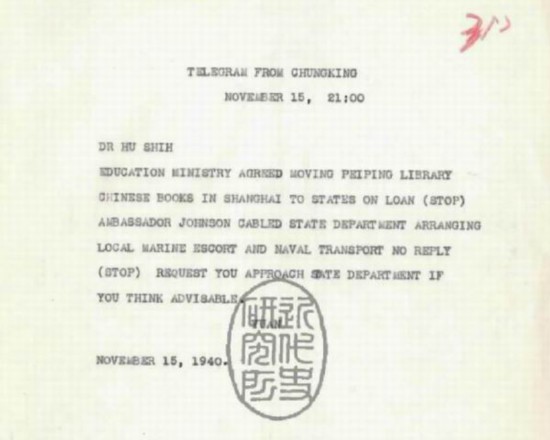

1938年初,袁同禮就開始考慮將存放在上海的善本精槧運往他處。就筆者所知,昆明和香港曾相繼作為預計目的地,但限于種種客觀因素未能實現。1940年3月30日,汪偽政府在南京成立,漸有收回各地租界的動議,且遠東局勢進一步惡化,促使袁同禮決定在平館南運善本中挑選精品并運往美國,暫存國會圖書館。同年11月15日,袁同禮給胡適發電報,告知善本運美已獲國民政府教育部同意,請其就近與美國國務院溝通具體事宜(胡適紀念館HS-JDSHSE-0401-089),這是筆者所知最早胡適介入此事的記錄。

1940年11月15日袁同禮給胡適的電報

翌年,胡適在日記(臺北聯經,2009年)中有如下相關記錄:

1月6日,“到外部,與Hornbeck、Hamilton、Adams、Dr. MacLeish、子文,同商上海古書事。”(89頁)

1月18日,“去看國會圖書館館長Archibald MacLeish,久談。與A. W. Hummel談。與王重民、吳子明兩人談。”(92頁)

1月29日,“今天上午去外部與S. K. H.商量上海存書的事。”(95頁)

2月1日,“到國會圖書館,與Archibald MacLeish & A. W. Hummel,商量上海存書的事,決定由我派人去作一次實地勘察。王重民兄來談,決定他去上海。” (95頁)

2月2日,“為重民事寫信幾封。”(95頁)

2月3日,“今天重民出發。”(97頁)

其中,Archibald MacLeish即國會圖書館第九任館長麥克利什,吳子明即吳光清,曾任平館館員,時與王重民同在該館東方部負責中文圖書的編目工作。S. K. H.即Stanley K. Hornbeck,通譯為亨培克,時任美國國務卿科德爾·赫爾(Cordell Hull)的特別顧問,胡適的好友。

(四)

前往上海辦理善本書運美的經過,王重民曾作一報告,收錄在書信集第9至10頁,結合5月19日他寫給胡適的信,今人可以大致了解其中的波折。但在此之外,仍有相當數量的舊史料并未進入相關研究的視域之中。沈津先生編著的《顧廷龍年譜》(2004年),所用重要史料——“顧廷龍日記”不僅記錄了3月29日袁同禮離開上海奔赴香港,更對王重民在滬上的行跡多有著墨。筆者將其重要者抄錄如下——

3月16日,“袁同禮來,述其將游美,北平圖書館館務由王重民主持。”(171頁)

3月23日,“晚,宴袁同禮、徐森玉、王重民、劉重熙、浦江清,邀葉景葵、潘博山、潘景鄭陪。”(172頁)

3月29日,“袁同禮來辭行,先返香港一行,辭氣間有牢騷。”(173頁)

4月9日,“王重民來閱書未竟,約下星期再來,贈《敦煌殘卷跋尾》第二輯。”(174頁)

4月17日,“午后,王重民來,同去圣約翰大學圖書館訪王大隆。”(176頁)

5月2日,“晚應徐森玉招飲,座有葉景葵、潘博山、吳湖帆、王重民、鄭振鐸、張珩、李玄伯、蔡季襄。”(179頁)

其中,“辭氣間有牢騷”一語,應指袁同禮與平館委員會各委員就自己赴美爭取美國學術界、圖書館界援助,并改由王重民回國主持館務等問題上產生的巨大分歧和反復周折。此事至為復雜,簡言之,雖然袁同禮獲得了時任“中央宣傳部”部長王世杰的初步支持、國民政府教育部的同意,但傅斯年、任鴻雋、周詒春等平館委員會委員則堅決反對(《傅斯年遺札》,2011年,第二卷1153-1157頁)。胡適作為該會委員之一,對袁同禮試圖赴美的態度極為關鍵,然而以現有的史料,尚無法得出明確的結論。但有一點可以肯定:胡適積極支持平館善本書運美暫存,否則不會在美各處聯絡并“個人供給資斧,派重民返國一行”(書信集,第9頁),這與任鴻雋等人的懷疑態度(《胡適來往書信選》中冊,2013年,763頁)截然不同。恕筆者揣度,胡適雖然沒有明確表示支持袁同禮赴美,但也沒有公開反對,他極有可能持兩可態度。除此之外,自1940年起王重民就不斷向袁同禮表達強烈的返國服務意愿,后者安排其接替自己主持館務絕非臨時的強制命令,兩人極有可能達成了某種妥協。

1941年4月8日,香港,袁同禮拜訪時任中華教育文化基金董事會董事的顏惠慶,“告知將于六月動身去美,并談與圖書委員會、申君之間的誤會”(《顏惠慶日記》,1996年,第三卷331頁)。其中“申君”應是編譯者錯譯了英文原稿中Clarence L. Senn(孫洪芬)的名字。4月16日至18日,該董事會在香港召開年度會議,平館作為該會與國民政府教育部合辦的重要事業,其館務現狀、經費預算、人事情況均須在年會上報告并議決。4月26日,平館委員會也在香港召開。經過這兩次會議,袁同禮赴美的計劃被徹底駁回,所幸在他、徐森玉和錢存訓三位前輩的通力協作下,平館善本古籍一百零二箱在太平洋戰爭爆發前運抵美國,并在王重民的監督下,國會圖書館擇其非館藏版本拍攝了縮微膠卷,這無疑是抗日戰爭時期中外學術界的一大幸事。