徐芳《中國新詩選》手稿首次曝光

徐芳

女詩人徐芳,字舟生,江蘇無錫人,系出名門。曾袓父徐壽(1818-1884)為晚清著名的科學家、造船工程師、西方科技書籍的翻譯家。祖父徐建寅(1845-1901)制造火輪船,研發無煙火藥。父親徐尚武(1872-1958)仿黃色炸藥,研制成安全炸藥,著有《徐氏火藥學》22卷。徐芳還有一個姑丈名趙詒诪(頌南),曾任中國駐巴黎總領事。1926年7月,胡適因參加中英庚款訪問團而遠赴倫敦、巴黎。8月24日,他在巴黎見了趙頌南總領事,次日趙領事請胡適吃飯。而8月31日,趙領事更邀胡適到他的鄉間避暑處游玩,這次并見到了趙夫人,也就是徐壽的孫女,徐建寅的長女,徐芳的姑姑。胡適在日記中曾談及對徐氏家族的初步認識,但他卻萬萬沒有想到五年之后,徐壽的曾孫女,趙頌南的侄女,會進入他的視野里,并且成為他的學生。

北大才女詩人嶄露頭角

徐芳1912年10月5日生,1920年進入北平第三十六小學,后又轉至第十八小學。1925年進入北平私立適存中學,只念了一年,學校關閉了,她轉到北平市立第一女子中學念到高一,又考入北京女子師范大學預科直至高中畢業。1931年她以優異成績考入國立北京大學中國文學系,當時的同班同學還有晚年贏得盛名的張中行,只是當時不叫張中行而叫張璇。張中行在他的回憶錄《流年碎影》中,亦有提及徐芳,只是四年下來,大家還是彼此不熟。

1934年5月2日胡適的日記中說:“第一天到北大文學院復任院長。國文系的學生代表四人來看我”,這四位代表是徐芳、孫震奇、石蘊華、李樹宗,他們在當天下午四時半,到文學院辦公室進謁胡適院長,就馬裕藻辭系主任后,胡適接任將如何改革,胡適提出他的作法,四位代表與胡適談話近兩個小時,于六時始離去。這時徐芳是中文系三年級的學生,想必在胡適的腦海中留下較為深刻的印象。雖然在這之前的1月29日的胡適日記中,也曾記載徐芳的哲學史分數為70分以上,但較之后來成為史學家的何茲全等七人的80分以上,徐芳的成績還不是最高的。因為哲學史并非徐芳之所長,徐芳之所長在于新詩。

徐芳與胡適等師生合影

我們就她70年后才出版的《徐芳詩文集》觀之,她在北京女子師范大學預科,也就是高中時期,新詩及散文就已經寫得相當不錯了,可說是一位早慧的才女。在1930年秋至1932年3月間,她寫下了《隨感錄》這個集子,新詩就有18首之多。緊接著從1932年3月至同年秋天,她寫了40首新詩(案:在《徐芳詩文集》中已將六首已發表的詩作,移至“已刊詩作”字段)。她說:“記得我開始練習著寫詩,是在1930年的秋天。那時我還在女師大讀書,那時便不注意去看詩,或寫詩;不過偶然寫幾行而已。前面的十多首便是那時寫的。說來自己一心想考北大,便也沒有寫什么詩句。直到近年來,尤其是最近,我忽然感到寫詩的興趣,便把這本詩集給寫滿了。”(見《我的詩》的《后記》)。1934年至1935年冬她又完成30余首(案:部分移至“已刊詩作”的字段)的《茉莉集》。除了這三個集子外,還有47首未刊詩稿。在總數162首的創作詩集中,已發表的只27首,但僅這20余首詩,她在當時的文壇上已被冠上“女詩人”的名號了,可見她的才華洋溢、錦心繡口。

畢業論文《中國新詩史》由胡適親自批閱

除了本身是女詩人之外,她亦研讀大量師友及同輩新詩人的作品。她在老師胡適的指導下,撰寫《中國新詩史》的畢業論文。她說:“到了1934年,我們撰寫論文了,要寫好論文,才能畢業。我當時最喜歡新詩,論文指導老師就是胡適先生,我把我的意思告訴了他,并把我的綱領給他看,他認為可以了,便開始寫了。系里系外,有幾位老師對我多加鼓勵,我也獲益不少。像系外的朱光潛先生,系內的孫大雨先生、傅斯年先生,都希望我好好研習,能寫出好的作品來。等《詩史》寫成后,我訂成一本書,送呈胡先生閱覽,他好高興,在稿上用紅筆批改了多處,真是為我文章也費盡了心。”而從她所保存的手稿上,我們看到指導老師胡適的朱筆批改,雖然改得不多,但對于“但開風氣”之先,而本身也寫新詩,提倡新詩的胡適而言,相信他是仔仔細細地閱讀過這本論文的,而且是驕傲地發出會心的微笑的。

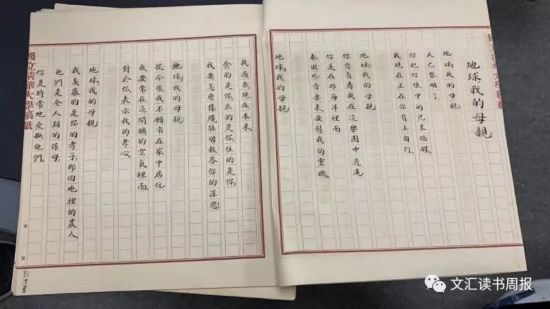

徐芳《中國新詩選》手稿本

《中國新詩史》當時并沒有實時出版,后來又逢抗戰軍興,否則它可能會是第一本“新詩史”。直到2006年4月才在臺灣秀威出版社出版,塵封了整整70年!徐芳因為自己是詩人,以她自身的創作經驗,評論新詩最初20年崛起的詩人與詩作,可說是深入堂奧,探驪得珠,頗具見地。而她對于新詩的發展,又能探幽發微,知人論世。該書雖為作者少作,但從中卻可見其早慧的才華與高卓的悟力。論詩敘史,融于一爐,洵為不可多得之論著。

至于《中國新詩選》的編選構想則是來自于胡適。在1936年2月12日的《胡適日記》中記載:“舟生來,久不見他了,送他Poem,勸他選詩事。”這時的徐芳早就北大畢業了,而且和胡適展開了一段師生的戀情,他們兩人一個月前在上海見了面。除了談心外,談新詩是他們的主題,從徐芳所珍藏的文稿中,就有當時胡適寫在“胡適稿紙”留贈給她的詩,包括有《豆棚閑話》中的《明末流寇中的革命歌》(案:即趙元任譜曲的《老天爺》),及胡適自己的《多謝》《舊夢》《小詩》三首詩作。當然徐芳也給胡適看了她的詩稿,胡適1月22日的日記就說:“徐芳女士來談,她寫了幾首新詩給我看,我最喜歡她的《車中》一首。”第二天,胡適寫了一首《無題》詩,作出回應。不久后,胡適和徐芳相繼回到了北京,才有2月12日胡適勸她編選新詩的任務。這件事對于徐芳而言是輕松愉快的,因為早在寫《中國新詩史》時,她已經把這些詩人的作品熟讀而了然于胸,如今對于老師兼情人的囑托,當然是義無反顧地一口答應了。她非常用心地一首首用毛筆寫在稿紙上,編成了厚厚的《中國新詩選》書稿。

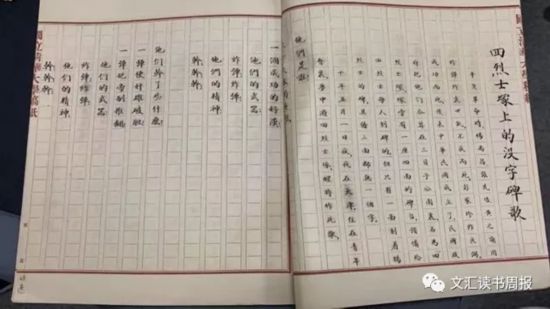

詩人詩心評新詩,頗具眼光

《中國新詩選》選了相當多的詩人及其重要代表作,其中就有胡適的《應該》《一顆星兒》《湖上》《四烈士冢上的沒字碑歌》《晨星篇》,俞平伯的《晚風》《小詩呈佩弦》《到紐約后初次西寄》,林徽因的《笑》《深夜里聽到樂聲》,饒孟侃的《惆悵》,卞之琳的《新秋》《距離的組織》,周作人的《慈姑的盒》《夢想者的悲哀》,臧克家的《罪惡的黑手》《生活》《烙印》,郭沫若的《爐中煤》《筆立山頭展望》《地球我的母親》《立在地球邊上放號》《死的誘惑》《太陽禮贊》《夜步十里松原》,聞一多的《聞一多的書桌》《飛毛腿》,陳夢家的《一朵野花》《黃河謠》,徐志摩的《西山》《望月》《海韻》《黃鸝》《活該》《偶然》《深夜》《生活》等等作品。

這些被選入的作品,都是詩人們的重要作品。徐芳在《中國新詩史》書中,就極度肯定過這些作品。我們試看徐芳對它們的評價。例如胡適的《湖上》一詩,徐芳認為:“《湖上》寫得最好,作者寫來全不費事,可是很‘輕巧’”;而對于《四烈士冢上的沒字碑歌》,徐芳說:“這首詩我特別喜歡。我說他有力量,這是用簡單的字句,表出強大的力量。”而對于俞平伯,徐芳認為他在新詩方面有很好的成就,他的詩的特點,便是音節美妙。同樣饒孟侃的詩,徐芳認為他都有一個完整的規律,與徐志摩同屬一派。在徐芳的眼中卞之琳的詩寫得非常清新,文筆也極淡雅。至于周作人,她說:“周氏的詩,是和他的散文一樣的,含有深長的意味。”臧克家這位后起的詩人,徐芳對他評價很高:“他寫的不是象征詩,他的詩里也沒有什么美女、紅花等。他詠的是現代的生活與現代精神,確是一位今日不可多得的詩人。”郭沫若無疑是詩壇大家,徐芳認為郭沫若的作品受了歌德、雪萊、惠特曼諸詩人的影響,因此風格有點和他們相像。她舉出《筆立山頭展望》和《立在地球邊上放號》兩首詩,稱贊“都是表現著強大的力,20世紀的震動和奔馳的”。徐芳認為聞一多是用畫畫的手腕來寫詩,于是這些詩的色彩特別美麗。他的《飛毛腿》在嚴整的十六行詩的格律下,竟能寫出這么活潑的口語,真的是帶著腳鏈跳舞的人,他跳起來比誰都活潑,比誰都巧妙。徐芳認為今日的詩人很少有抵得過徐志摩的,其中格調最完美的當推《海韻》,音調與意境并優。而從《生活》一詩看來,徐志摩晚期的生活已經被逼成一條甬道,原本明快的情感,如今已趨于哀傷了。

《中國新詩選》一如《中國新詩史》,當年都只有手稿而沒有出版,徐芳將這些手稿從北平帶到重慶又到臺灣,輾轉萬里,大江大海,歷經70年的漂泊,終于在臺灣出版了《中國新詩史》和《徐芳詩文集》兩書,那是她生命的最后兩年時光。2008年4月28日,徐芳病逝臺北,享年97歲。《徐芳詩文集》由我編輯出版,待編完后,才找到《中國新詩選》手稿本,但至今一直沒有機會出版。

看過胡適日記的人或許還會以為徐芳并沒有遵從老師的囑咐編選出詩集來,如今《中國新詩選》手稿本的“出土”,正可以澄清徐芳確實編過這本《中國新詩選》,只是它無緣和讀者見面而已。