紀念 | 鄭伯奇逝世四十周年

原標題:鄭伯奇逝世四十周年|他是創(chuàng)造社里最早提出聯(lián)合魯迅的人

2019年是著名劇作家、文藝理論家鄭伯奇(1895年6月11日-1979年1月25日)逝世四十周年。12月14日,陜西師范大學文學院、人文社科高等研究院聯(lián)合《新文學史料》雜志社隆重舉行了“創(chuàng)造人生——紀念鄭伯奇先生逝世四十周年”座談會,二十余位專家、學者與會。鄭伯奇先生的女兒鄭敏教授,鄭伯奇的學生、陜西師范大學文學院馬家駿先生和榆林學院郭冰廬教授也出席了此次座談會。

鄭伯奇是創(chuàng)造社的元老、左聯(lián)領導人之一,他出生于陜西省長安縣瓜洲村。留日期間,他發(fā)起成立了創(chuàng)造社,后又在上海發(fā)起并籌辦左聯(lián)作家聯(lián)盟。1944年,鄭伯奇出任陜西省師范專科學校中文科主任,成為今天的陜西師范大學文學院首任系主任,也是該校中國語言文學學科的奠基人。正如陜西師范大學副校長任曉偉所說,鄭伯奇先生的一生身處跌宕而充滿歷史劇變的環(huán)境中,既參加過舊民主主義革命,又大力推進了五四文學、左翼文學、抗戰(zhàn)文學和新中國文學的建設和發(fā)展。然而,在中國現(xiàn)代文學史研究中,鄭伯奇卻被忘卻了。中國作家協(xié)會副主席、書記處書記閻晶明在發(fā)言中總結了鄭伯奇的獨特研究價值,他說:“鄭伯奇的文學活動從‘五四’開始,可以說是步魯迅的后塵,同時又與郭沫若、郁達夫等風云人物同步,都有著家國情懷與文學情懷兼具的典型特征。鄭伯奇的獨特研究價值在于,他是貫穿了中國現(xiàn)代文學史各重要時期的人物,并且在學術研究、小說創(chuàng)作、戲劇運動、文學翻譯等多方面均有所成就。挖掘鄭伯奇留給我們的豐厚資源,確立和強化鄭伯奇與陜西師范大學在建校淵源上的聯(lián)系,是我們陜西師大學者義不容辭的職責,這既有助于大學人文傳統(tǒng)的建立,也有助于對鄭伯奇這個作家自身的深入研究。同時,鄭伯奇先生的經歷,可以將陜西師大、西北大學、陜西省作協(xié)等陜西幾個重要的文學機構聯(lián)系起來,這個課題也值得我們陜西學者深入挖掘。”

此外,來自各地科研院所的與會學者們也都就鄭伯奇在文學史上的貢獻提出了自己的一些研究與想法。

——編者按

以下為座談會部分學者的發(fā)言內容摘編:

座談會現(xiàn)場

郭娟(人民文學出版社編審、《新文學史料》主編):鄭伯奇先生是一個中國現(xiàn)當代歷史上貫穿性的人物,這種貫穿性是與新文學的起點同步伐、同水平的。他是創(chuàng)造社的元老,左聯(lián)的七常委之一,是夏衍等左翼文人眼中的前輩和長者。鄭伯奇是一個沒有門戶之見,誠實謙遜又拙于言辭的人。在創(chuàng)造社同人中,與魯迅的關系僅次于郁達夫,他尊敬魯迅,也贏得了魯迅的信任;趙家璧也視鄭伯奇為自己的良師益友,“文革”時為其仗義執(zhí)言,后來更是為編校他的文集而嘔心瀝血。鄭伯奇的老友郭沫若,也稱贊鄭伯奇重情義,非常謙遜。他以誠待人,憑借其知識與人品和左聯(lián)的同志們一道開創(chuàng)了(二十世紀)三十年代中國電影轟轟烈烈的局面。他的成就是多方面的,其中許多方面還有待于進一步地研究和史料的呈現(xiàn),不應該就這樣被歷史淹沒,所以我認為研究這樣的文學前輩是我們義不容辭的責任。

王彬彬(南京大學文學院教授、長江學者):通過史料的辨析可以發(fā)現(xiàn),創(chuàng)造社諸人里,是由鄭伯奇最早提出聯(lián)合魯迅的想法,只是到了1949年以后,由于意識形態(tài)的介入,才由郭沫若取代了鄭伯奇最早倡議者的位置。在他們激烈地罵魯迅的時候,鄭伯奇沒有寫過文章,在目空一切、否定五四新文學、宣傳革命文學的創(chuàng)造社作家群中,只有鄭伯奇是始終謙遜的,善良的,博大的。在1949年以后中國文人的回憶文章中,鄭伯奇回憶文章的可信度是特別高的,因為他的人品使他不愿意扭曲事實。正是那種不慕名利、自甘淡泊的性格讓他在1949年以后選擇了大學教育崗位,這一方面使他在陜西師大的崗位上作出了重要的貢獻,另一方面也使他在歷史的風風雨雨中比較平安無事。所以我認為目前的左翼文學研究需要在總體判斷之下具體細致地研究每個人的性情和經歷,既要總體研究,又要具體觀察。只有把每一個的具體案例、具體問題研究清楚之后,對左翼文學的總體判斷才能準確而近實。比如對鄭伯奇先生,我們既需要在左翼文學、革命文獻的背景下研究他,也需要更多地看到他個人的獨特表現(xiàn)、獨特性情、獨特貢獻。

樸宰雨(韓國外國語大學榮譽教授):盡管鄭伯奇與魯迅在《創(chuàng)造周報》復刊事件以及國防文學口號論爭等事情上立場不盡一致,但總體說來,魯迅與鄭伯奇的友誼是很深厚的;在韓國,關于魯迅與郭沫若、成仿吾等創(chuàng)造社同人的接觸史的研究是相當多的,但是專門研究鄭伯奇的成果還很少見,個中原因值得深思。我認為,鄭伯奇先生的身份角色是多樣的,但是相對于作家、學者的身份,他以文學組織者、文學編輯等社會實踐者的角色所作的貢獻看起來是更加偉大的。很多文學研究者都只注重作品本身和作家的經歷,沒有注意到文學組織者、編輯以及各種各樣的文學活動在文學史中起了什么樣的作用,或許鄭伯奇先生的作品沒有太大影響,但從文學組織者、文學活動家的角度來看,他是當之無愧的文壇一把手。

王秀濤(中國現(xiàn)代文學館副研究員、《中國現(xiàn)代文學研究叢刊》副主編):關于鄭伯奇的研究與評價,和鄭伯奇對新文學的貢獻是不匹配的,沒有得到一定的重視。而且關于鄭伯奇的資料建設也是非常不足的。我在研究當代文學的過程中接觸過一些鄭伯奇的資料,我發(fā)現(xiàn),雖然鄭伯奇在新中國成立后擔任過陜西省作協(xié)的副主席等職務,但其在1949年以后的文壇地位實際上是有點邊緣化的,他的文壇地位和他的實際貢獻也是有差距的。除此之外,鄭伯奇在新中國成立之后,他的文學創(chuàng)作實際上是停滯了,可能是因為對新的文學潮流不太適應。從以上這些情況,可以看到鄭伯奇在當代的處境。我們今天再回過頭看鄭伯奇一生,應該有一個整體的觀念,即應該把他的前期與后期綜合起來做一個整體的評價。當然,我認為當前最關鍵的是對鄭伯奇資料的整理和研究亟待加強。

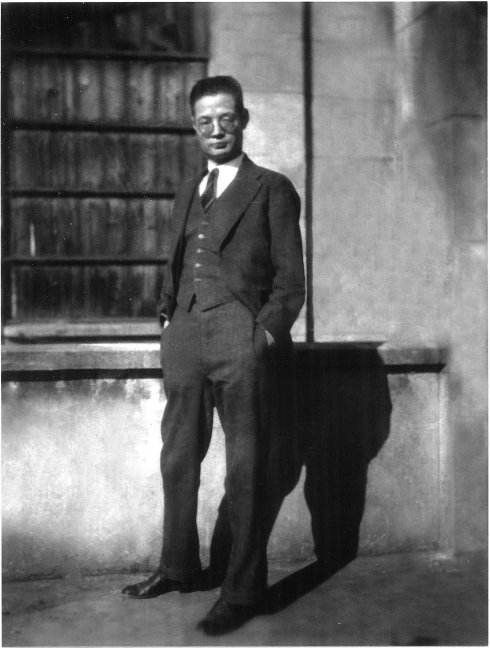

1930年代鄭伯奇在上海留影

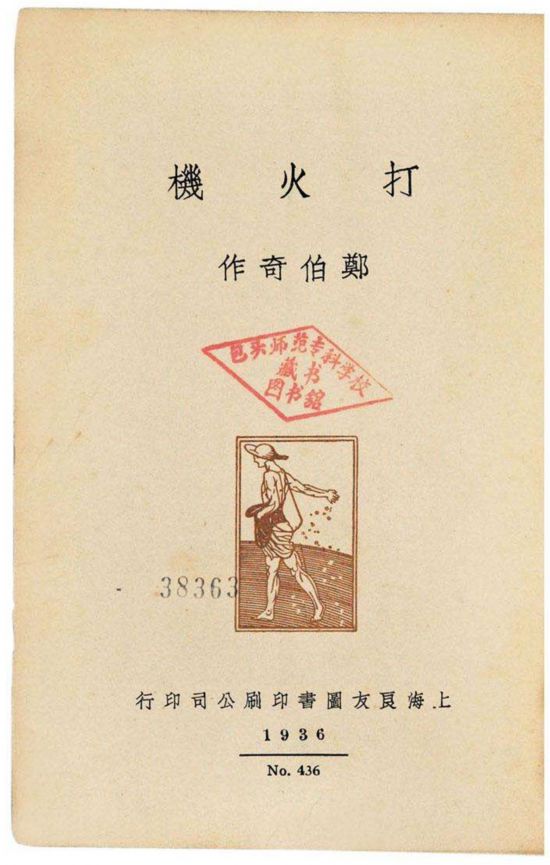

俞寬宏(上海左聯(lián)紀念館):鄭先生至少在1928-1930年是在上海的四川北路進行活動的,和我們虹口的關系相當密切,鄭伯奇很熟悉這里的生活,并反映在了自己的小說集《打火機》等作品中。在這段時間里,也就是廣州和武漢的政變之后,在鄭先生生活的地方集中了大量的左翼文化人,有很多的左翼出版書店,實際上形成了一個左翼文化運動中心。鄭伯奇正是這樣一個左翼文化運動的重要參與者、推動者。他自始至終參與了整個革命文學運動的過程,對左翼文化運動起了很大的推動作用。除此之外,鄭伯奇對左翼戲劇運動的發(fā)展也起了很重要的推動作用,其開創(chuàng)性意義體現(xiàn)在兩個方面:其一,鄭伯奇領導上海藝術劇社首次舉行了兩場公演活動;其二,鄭伯奇創(chuàng)辦了《沙侖》和《藝術》兩個月刊。同時,鄭伯奇和阿英、夏衍合作成立電影小組,引介了不同于美國電影理論的蘇聯(lián)左翼電影理論,為左翼電影的發(fā)展做出了很大貢獻。

鄭伯奇小說集《打火機》

鄭伯奇和阿英、夏衍合作編劇的電影《時代的兒女》(趙丹、艾霞主演)劇照

趙學勇(陜西師范大學文科資深教授):新文學大眾化是百年中國文學的非常重要的文學思潮。早在創(chuàng)造社時期,鄭伯奇先生的文藝大眾化思想就初步形成了。左聯(lián)時期,鄭伯奇專門負責的是左聯(lián)下設的大眾化研究會的工作,在理論上,他發(fā)表了一系列文章,配合左聯(lián)的大眾化工作;在實踐方面,他親自主編過《電影畫報》、《新小說》等刊物,非常鮮明地提倡“新通俗文學”,得到了魯迅、郭沫若和茅盾的支持。到了抗戰(zhàn)時期,鄭伯奇從民族形式、民俗研究等視角出發(fā),持續(xù)關注著大眾化問題。新中國成立以后,對文藝大眾化的關注也是鄭伯奇先生一直堅持的方向,這反映在鄭伯奇對柳青《創(chuàng)業(yè)史》所作的評價等方面。可以看到,鄭伯奇的大眾化思想提倡與多維實踐,是從五四以來持之以恒,貫穿始終的。

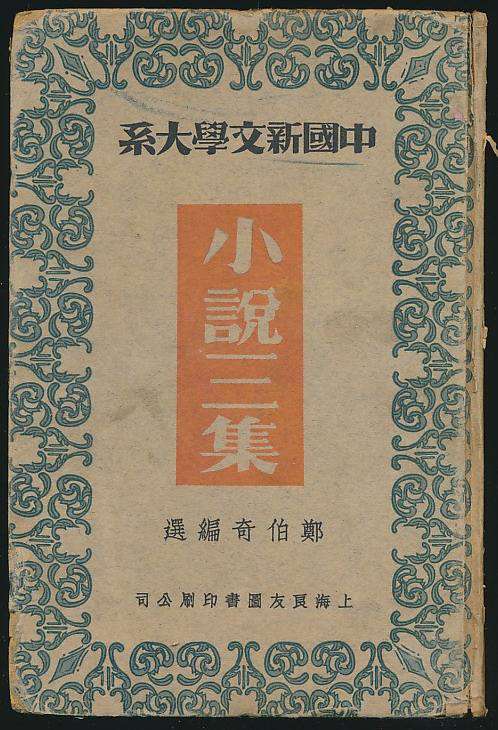

馬家駿(鄭伯奇的學生,陜西師范大學文學院教授):我是1949年考入陜西師專陜南分校的。一年級的第二學期,我第一次聽到鄭先生以毛澤東主席的“講話”為根據(jù)給我們講授文藝理論課,談到文藝的普及和提高理論、文學的批評標準等,感到十分新鮮。二年級的上學期,鄭伯奇先生給我們開設“中國現(xiàn)代文學”,他本人就是現(xiàn)代文學的參加者,因此講起來如數(shù)家珍,鄭先生談到他在日本留學的時候郭沫若找他商量成立創(chuàng)造社的事,他和魯迅、茅盾三人討論為《中國新文學大系·小說卷》三卷寫前言的事等。我是鄭先生教過的最后一屆學生,先生之風,山高水長。

鄭伯奇編選的《中國新文學大系·小說三集》

陳學超(陜西師范大學教授):中國現(xiàn)代文學中有兩個人非常重要卻被忽略,其中一個是文學研究會的鄭振鐸,另一個則是創(chuàng)造社的鄭伯奇,“二鄭”都是誠實而謙遜的文壇“組織者”。當一個文壇的組織者往往應具備一些專門的素質,首先他們一般是少年就熱愛文學,有文學才華;其次,他們往往很快就在新文學運動中接近那些先驅者,參加最初的文學社團發(fā)起工作;再次,作為一個組織者,往往需要有很大的親和力、感召力,能和各方面的人處好關系;最后,做這樣的文壇組織者,要有激情,有家國情懷,有領導能力。可以說,沒有鄭振鐸先生就沒有文學研究會,而沒有鄭伯奇先生就沒有創(chuàng)造社。我們需要像鄭伯奇這樣誠實勤懇的文壇組織者,需要更多地關注這些身處幕后的人物,而現(xiàn)在的當務之急是我們需要像研究別的作家那樣,將鄭伯奇的全集、年譜整理出來。

姜彩燕(西北大學文學院副教授):我們西北大學的單演義先生,他的“魯迅在西安”研究有可能就是受到了鄭伯奇先生的影響,并且在資料搜集等方面也得到過鄭先生的一些實質性的幫助,所以1957年單演義出《魯迅講學在西安》時,他在后記里對感謝了鄭伯奇先生對其研究的幫助。后來單先生在考證“杜荃”這個筆名是不是郭沫若的時候,也采訪了鄭伯奇先生,留下了一份談話記錄。由于單先生和鄭伯奇先生比較密切的聯(lián)系,因此單先生也是最早提議編輯鄭伯奇文集的學者之一。1978年鄭伯奇先生在世時,單先生就已經帶領他的研究生編了一個《鄭伯奇著作存目》,寄給鄭伯奇先生讓他過目。他也為整理鄭伯奇文集之事拜訪過趙家璧,趙家璧將其所存書信等復印了一份寄給了單先生。單演義先生整理的這些相關資料,對于今后鄭伯奇全集的編纂有相當?shù)膮⒖純r值。

趙林(西北大學文學院講師):像其他創(chuàng)造社同人那樣,鄭伯奇先生是個同時擅長多個文藝部門的“多面手”,在1930年代,他以不同的筆名在不同的領域活動,其成就是很大的。比如“鄭伯奇”這個名字一般是在左聯(lián)、創(chuàng)造社活動時期使用,但是他在做影評人和電影公司編劇時又有一個常用的筆名“席耐芳”,當他做商業(yè)書局編輯的時候所用的名字叫“鄭君平”。鄭伯奇正是以這樣三種筆名在不同的社會空間作身份轉移。

孫旭(陜西師范大學文學院博士后):讀鄭伯奇先生的小說,主要有創(chuàng)作于(二十世紀)二三十年代的十六部短篇,鄭先生的小說突出反帝的主題,文體上多用對話體,有明顯的情節(jié)小說、人物小說的傾向。在這樣幾個特征之下,我想思考的問題是,在反帝這個統(tǒng)攝性的主題之下,鄭先生如何平衡個體敘事與人民敘事?如何平衡情節(jié)與人物的關系?從這些問題展開思考,我們可以對鄭先生在二三十年代的小說創(chuàng)作有一個客觀的評價,也可以更好地理解創(chuàng)造社的文學觀念、所處時代及其發(fā)展。