展現舞蹈的所有可能 從打破“不可能”開始

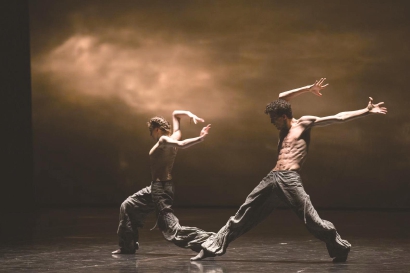

巴黎歌劇院明星陣容《舞夜巴黎》帶來了一波觀舞熱潮

舞蹈業內把2019年視為“舞蹈大年”并非沒有道理:今年5月,在上海舉辦的“第十二屆中國藝術節”上,十個“文華大獎”席位舞劇占據了其中三席,這一現象多年未見,不僅大大提振了舞蹈人的自信,也讓許多學者開始重新考量舞劇乃至舞蹈在我們國家藝術領域的影響和地位。

從年頭到年末,眾多熱心于舞蹈的觀眾不難發現,手機微信不斷被一部名為《永不消逝的電波》的舞劇刷屏,從它的首演、接連獲獎、全國巡回,到前不久剛完成的“百場紀念演出”,臺前幕后,話題不斷,熱力不減;在本年度的“中國上海國際藝術節”期間,一部“上芭版”的《茶花女》同樣使一大批舞蹈擁躉感奮不已,以先睹為快。與此同時,一批來自國外、境外的舞蹈演出則引發了一波又一波觀舞熱潮,為“藝術節”營造出一派“大眾參與”的熱烈氛圍。

由此看來,“舞蹈大年”也就不是什么虛妄之詞、夸大之說,而臨近年終歲末,對此做一番“盤點”也顯得很有必要。

舞劇觀念的升級換代,催生出一批與時代共振、與人民共情的優秀舞劇作品

盤點今年在上海舞臺演出的中國舞劇可以發現,其中一個重要特征是:讓我們看到了新一代的舞劇編導正在崛起,他們自覺拒絕膚淺、主動要和當代人做情感交流;他們內心有一番熱切的涌動,那就是希望擁抱現實,以作品去呈現精神的力量和思想的光芒,而這種涌動帶來的創作靈感則顯得非常之活躍,可選擇的路徑也非常之多。

國家大劇院制作的舞劇《天路》以兩個民族、三代人的故事承載起希望與信仰、家國與夢想、生命與死亡的宏大主題。舞劇展開的兩條敘事線索,比通常的舞劇敘事更顯復雜:一條是雪域人民祖祖輩輩對心中那條“天路”的向往;另一條線索則以雄渾的氣勢,鋪展出跨越近半個世紀修建青藏鐵路的人類壯舉。兩條線在藝術呈現上各有側重,在精神層面則并行不悖,從而形成了非常扎實的故事框架。劇中七個人物所建立起來的人物關系,落實在這種有軸心、有糾合、有鋪展、有延伸的框架內,將單純的“故事”提升至“戲劇化”層面,很好地完成了“劇”的構造,并以此感染了廣大觀眾。

廣州歌舞劇院的《醒·獅》是一部有燃點的舞劇,先后兩次引燃上海觀眾的觀劇熱情。用觀眾的話來說,“盡管舞劇小眾,但精彩的不會被埋沒。”《醒·獅》就是這樣一部“不會被埋沒”的舞劇,它以舞蹈樣式向我們展示了獨特的嶺南文化——南拳、醒獅、“采青”、扎龍骨,抑或是大鼓、條凳、手偶、木魚歌……層層疊疊,豐富而絢爛,即便你沒有足夠的文化儲備,也會對這些產生濃厚的興趣,調動起內心的熱情。同時,該劇用心地、有選擇地塑造了與嶺南文化息息相關、一脈相承的人物。兩者相互依存,形成了全劇非常重要的兩個支點。倘若,沒有嶺南文化這塊濃墨重彩的底版,那么,劇中的多個人物都是徒有其名,失卻精魂、不具典型意義的。反之,沒有人物,嶺南文化的各種元素只是停留在“非遺”展示的層面,其生動性、可感度,文化內涵和精神張力都會相應減弱。《醒·獅》用人物精魂充填和激活了“南獅”的靈性,更進一步說,是借一部有故事、可咀嚼的劇,把文化放在了生活本來的位置。

中國是舞劇生產大國。具有地域文化色彩的舞劇甚至是許多省市重要的文化產品。然而,很長時間以來,舞劇處于一種尷尬境地——耗費大,影響小;形式花哨,思想淺薄,尤其對現實生活的觀照,更是顯得心有余而力不足。今年舞劇的上佳表現,足以讓我們刮目相看,并對其未來的發展充滿期待和信心。其中,舞劇《草原英雄小姐妹》《唐卡》、芭蕾舞劇《敦煌》等均在當代視角、多重空間等方面作了卓有成效的嘗試,讓我們看到優厚的民族文化資源,經過提煉和創造性轉換,產生出新的光彩。

打破邊界,體驗世界的豐富性、尋找藝術的可能性,是與當代人對話的重要途徑

上海出品的舞劇《永不消逝的電波》(以下簡稱“電波”)無疑是2019年最具影響力的舞臺作品之一。僅一年時間,該劇已在上海本地演滿50場,在全國范圍內的演出達百場,熱烈的市場反響足以證明受觀眾歡迎的程度。對于這一作品的主流敘事、宏闊背景、精妙演繹以及紅色題材何以成為當下“爆款”,一年來已經有很充分、很到位的點評和解讀,如果我們嘗試換一個角度來解析這部作品,或許會有新的發現,得到新的啟示——

《電波》從初創起步就有比較明確的追求,那就是:不受任何陳規的束縛,大膽地去尋求新的藝術表達。80后編導以放松的心態(抑或說開放的心態)來推進創作,建立起突破邊界的信念,自信舞劇作為一門綜合性很強的藝術,沒有什么是不可拿來為我所用的。在這一認知下,編導提供的舞臺視覺感受是非常豐富而開放的,無論是戲劇的、電影的,還是倒敘、閃回、定格、“倒帶”……只要在同一個美學理念下,都可以拿來為鋪展劇情、營造場面、塑造人物服務。演出后,觀眾用時尚的語言稱其為“大片既視感”,這個詞匯在舞蹈領域從沒有出現過,即使是上千萬的大制作,滿臺花枝招展流光溢彩,都未必能讓觀眾產生與 “大片”之間的聯想。“大片既視感”是觀眾以當代審美心理對《電波》美學定位的認可和接納,而“打破邊界”則是創作這部舞劇的正確選擇。有一個觀念《電波》主創團隊是非常一致的,那就是:以實際需求來開掘藝術的表達功能,而不是在陳規的框定下做有限的文章。在他們看來,在藝術范疇內,所有的“不可能”都有可能被打破,包括統領舞劇創作觀念數十年的“舞蹈拙于敘事”也只是理論枷鎖,而不應該成為我們的精神枷鎖。

“破界”建立在深入解析當代人審美心理、努力回避審美疲勞這樣一個基本追求上。應當說,“破界”于當今是一個十分國際化的思潮,許多有追求的藝術家,都在努力突破固有的設定和限制,去體驗世界的豐富性,尋求藝術的可能性。本年度“中國上海國際藝術節”期間,一部來自英國的舞蹈作品《舞經》讓我們看到了藝術家的這種勇氣和信念。

倫敦沙德勒之井劇院制作的《舞經》,由編舞家徹卡歐、雕塑家葛姆雷以及19名中國少林寺武僧共同打造。從形式到內涵都充滿了獨特性。作品表現了西方藝術家對神秘中國文化的好奇和探索,也形成了獨特的理解——“禪定撫平心靈,功夫鎮定身軀”,作品努力要呈現其中的對立統一,平衡心靈和物質之間似乎永遠也不可調和的爭端。舞臺由12個大型木箱作為主要道具,形成了強烈的視覺沖擊力。作品從結構、建筑、生物、心理、物理空間等方面提供了哲學思考,在生物生存和進化上也提出了符合自然法則的命題。西洋樂、打擊樂與中國武僧的表演之間不僅沒有違和感,還形成了意想不到的質感。這是一部有趣味、有追求、有現代意識并融匯了東西方文化的作品。這部國際化特征比較明顯的作品,先后在33個國家的88個城市作巡回演出,觀眾達到25萬人次,在票房和評論界都大獲成功。有中國觀眾認為,《舞經》對舞蹈本體的追求尚有不足,“本質上更像一場行為藝術”。客觀說,編導徹卡歐確實面臨著兩種選擇:或是將中國武術“提純”,作為元素融入舞蹈;或是勇敢地保留中國武術最本質的形態,鼓勵觀眾去接納這種破界的肢體語言,適應其獨特的表達。我認為,兩種選擇沒有對、錯,既然編導選擇的是后者,就應該尊重這種選擇。客觀說,這種“通過不同文化的表面去發現共通之處”的“破界”意識是很有價值的,它引領我們去發現更為豐富的藝術世界,思考源與流的藝術母題。

具有“破界”意識、富有獨特創意的舞蹈演出,通常伴隨著觀眾的熱議,例如意大利“零重力”的《達·芬奇》從科技層面所做的探索;以色列LEV舞團《愛的兩部曲》向我們進一步闡釋了精神與肉體的關聯和抵牾,都形成了一定的話題。話題的出現非常好,它是藝術與現實的溝通,與當代人的對話。從某種意義上說,它能幫助我們思考,促使我們以理性的姿態,通過一個“窗口”去觀察世界藝術的潮流,品鑒這道變幻無窮的風景。

高品質舞蹈演出,為上海舞蹈創作、人才集聚、觀念提升營造了良好的生態環境

中外經典始終是被追捧看好的舞蹈演出。2019年,巴黎歌劇院努里耶夫版的《天鵝湖》以及該劇院明星陣容的《舞夜巴黎》、捷克國家芭蕾舞團的《舞姬》、艾夫曼芭蕾舞團《卡拉馬佐夫兄弟》等演出都帶來了一波波觀舞熱潮,也為上海觀眾拓展國際視野、提高舞蹈鑒賞水平提供了很好的機會。

荷蘭國家芭蕾舞團的《大師頌》,以獨特的芭蕾風格,讓觀眾領略了典范之作歷久彌新的魅力。演出由編舞大師漢斯·范·曼倫創作于不同時期的四個作品組成,被視為“新古典主義芭蕾”的昨天、今天和未來。“大師級”的曼倫以其對音樂的深度解讀來引導作品的結構,使之相得益彰,高度融合;舞蹈本體則充滿個性化特征,無論是情緒性作品,還是戲劇化作品,在語匯的運用上揮灑自如又十分節制。他的作品之一《貝多芬第29號交響曲柔板》對芭蕾極慢運動的探索有很高的美學追求,觀眾說,看這部作品“就像在慢慢纏繞一只絨線球,讓人沉靜,給人以溫暖。”“仿佛在推動一只木輪,當你停下時,它依然在緩緩轉動。”另一作品《歡喜冤家》則以鮮明而獨特表演,向觀眾展現了一段詼諧幽默的 “愛情博弈”。曼倫以鮮見的 “舞蹈小品”的形式,把充滿挑釁又不失愛意的生活細節描摹得生動而富有情趣,讓觀眾獲得了一次充滿新鮮感的觀舞體驗。曼倫的作品大多誕生于上個世紀,歷經數十年,今天的觀眾依然能從其作品中體味到理性脫俗的風格,去感受什么是“看得見的音符”的舞蹈。

法國文學名著《茶花女》經由威爾第改編為歌劇后,在世界舞臺上久演不衰。上世紀七十年代芭蕾舞劇《茶花女》誕生,被譽為“戲劇芭蕾”的典范之作。160余年來,歌劇、芭蕾舞劇各種版本的《茶花女》相繼問世,顯示了戲劇較之小說本身具有更為廣泛的傳播力和影響力。此次,上海芭蕾舞團創排的《茶花女》在一定程度上表明了“中國芭蕾”日趨成熟,而“上海芭蕾”正以自身的發展和足夠的自信,吸引著來自的世界目光。今年11月 “上芭版”《茶花女》正式首演,很快收獲了業內以及觀眾的好評。對于人物心理的細膩刻畫成為這部劇突出的亮點——阿爾芒的父親前來勸告瑪格麗特放棄愛情的情節充滿戲劇性,編導準確運用了“戲劇芭蕾”手段,將劇中這段“對白式”的雙人舞處理得絲絲入扣,情緒的表達層層遞進,準確而清晰。觀眾似乎聽到了瑪格麗特倔強而哀怨地乞憐,看到羸弱的身軀為愛所做出的靈魂掙扎,不禁為之動容,忘記了這一切都是通過肢體傳遞出來。全劇的結尾部分顯得格外洗練,更接近現代芭蕾的創作理念——悲情與浪漫,虛幻與現實、失落與向往、追憶與無奈,種種復雜情感通過男女主人公大段雙人舞作了淋漓酣暢的表達,使凄婉悲涼的結局滲透出一絲溫暖的微光,而這一點正是“上芭版”《茶花女》最富創意之處,其中所蘊含的東方美學將使它有別于諸多其他版本。

本年度西班牙國家舞蹈團帶來的《卡門》不再是弗拉明戈風格,而是全新理念的現代舞。這個舞風獨特、演員訓練有素的舞團,將一部本土題材的舞劇演繹得激情四射。然而,由于上半場劇情推進過快,男主人公何塞開槍刺殺情敵的處理過于極端,致使下半場無論情節還是手段都不具有超越的可能,不足以將觀眾的觀演熱情維持到劇終。卡門幻想三人家庭美滿生活的段落,則明顯從原作風格和人物特性上走脫,令人頗為遺憾。改編文學名著是舞蹈的傳統,同時也是一場挑戰,面對文學這片沃土,我們需要的不僅是勤于耕耘,也需要悉心呵護。

一大批高品質的舞蹈演出,為上海舞蹈發展營造了良好的生態環境。僅以上海國際舞蹈中心為例,2019年上演的各類舞蹈作品約在250部左右,其中20%為引進的國外舞蹈團體的表演。豐富多元的舞蹈演出不僅為舞蹈觀眾提供了文化滋養,也為上海舞蹈創作、人才集聚、觀念提升提供了有力的支撐。(作者為舞蹈評論家)