梅塞納斯之吻——紀念里爾克和他的譯者

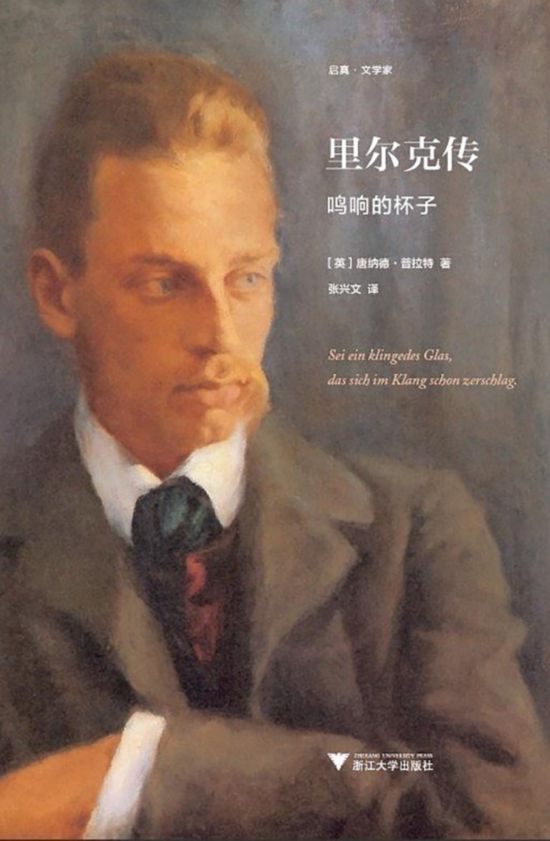

《里爾克傳:鳴響的杯子》,[英] 唐納德·普拉特著,張興文譯,浙江大學出版社2016年12月出版,700頁,108.00元

波西米亞詩人

自宙斯以來,失敗的父子/母子關系就伴隨著人類歷史始終。可直到里爾克和卡夫卡,文學史的研究才開始將才華訴諸雙親給作家帶來的寵溺或苦難。鑒于持證上崗的少數完美原生家庭尚且無法收養世界上大部分新生兒,我們有理由相信這些半醫學半文學的術語也無法根治亙古以來的家庭糾葛。事實上,在種族、階級關系犬牙交錯的十九世紀中歐,里爾克的家庭關系并不復雜,反而很有代表性,幾乎與他出生時在任的普魯士宰相俾斯麥如出一轍。不少人受德國傳記作家在1890年代為反對威廉二世輕率冒進而建構出來的俾斯麥形象所誤導,認為后者是個老成謀國、穩扎穩打的政治強人。事實上,歷史上的鐵血宰相和里爾克一樣,敏感、輕率,在老夫少妻的家庭矛盾中更隱秘地偏向母親。

這樣的矛盾與其說是情感的,不如說是階級的。俾斯麥夾在顢頇的容克父親和精干的高級文官家庭出身的母親之間,半推半就地走上了后者期盼的仕途。里爾克則夾在一位職場失意的退伍軍官和一位眼高手低的大小姐之間,主動走上了后者沉迷的文藝之路。喜歡自我暴露的弱點很少是真正的弱點,里爾克的母親喜歡強調自己從丈夫那里得不到愛,一如里爾克喜歡強調自己從母親那里得不到愛。我們當然不能說父母分居對孩子沒有情感傷害,但確實有理由懷疑和母親畢生通信的里爾克喜歡在女性面前強調他童年的不幸。

里爾克的詩歌生涯始于他童年就讀軍校時的孤僻。從借口抱病退學開始,父母在距離上的隔絕讓他從小就學會用花哨措辭和情感軟肋擺弄人心。他從中發現了自己的才華并決定成為一名詩人,并非出于沖動。文藝界扁平化的特點容易讓年輕人產生一鳴驚人的幻想,里爾克卻不在此列。從職業生涯的規劃上,他比三十歲時還在鄉下酗酒賭博的紅脖容克俾斯麥要老練得多。從高中時代,里爾克就有意識地結交圈內權威,不知疲倦地推銷自己。他不像同輩詩人霍夫曼斯塔爾,在出道時已經形成了自己的風格。但也懂得見縫插針,在青年時代廣泛嘗試過各種體裁、主義乃至職業。文藝或學術并不像他筆下的羅丹那樣是天才盈溢的宿命,更多是一門職業而非技藝,需要天賦之外的苦心經營。

里爾克

里爾克長于布拉格,當地中上層幾乎約等于德語人口,沒有太多給他留下什么地方色彩。盡管哈布斯堡在此的統治源遠流長,但在十九世紀的文化版圖中,布拉格最多只能算得上熟番。維也納、柏林、慕尼黑乃至漢堡、萊比錫,才是德語文化真正的大本營。想要在這樣曲高和寡的行業中揚名立萬,所要付出的絕不僅僅是一點市儈逢迎。他必須放棄布拉格這座偏遠的哨站,融入歐洲的文化前線。

《馬爾特手記》的第十四篇中里爾克曾借主人公之口談及自己的寫作宗旨:“詩并非人們所認為的感情(人在年輕時就擁有足夠多的感情)。詩是經驗。為了寫一行詩,一個人必須要看過很多城市、人和物……”北迄瑞典,南渡北非,西臨滄海,東至沙俄,里爾克畢生的足跡遍及歐洲乃至北非。彼得堡、托萊多、威尼斯、尼羅河,這些用于給言情小說堆砌辭藻的地名,確實是十九世紀歐洲跨國貴族和中產階級文化人的日常生活。每一位里爾克讀者也必須跟著傳主在一大堆地名和人名之間流浪,得不到片刻喘息。職業、財富、家庭,幾乎沒有任何東西能在一個地方拴住他一年以上。盡管他并沒有任何什么捷克的文化血統,里爾克儼然就是普契尼歌劇中的波西米亞人,永遠在路上。

婦女之友的“多產之冬”

在里爾克的一生中,他刻意結交過不少前輩耆宿,卻很難善終。他在俄羅斯兩次拜訪的托爾斯泰對他毫無印象,反而當著他的面嘲笑詩人這一職業。他曾謙卑地請求加入格奧爾格的圈子,在維也納文壇謀得一席之地,卻遭到文學克里斯馬本人的橫眉冷拒。他用一本頗為肉麻的傳記把羅丹推崇為藝術精神的道成肉身,也一度擔任后者的私人秘書,最后卻被視為手腳不干凈的仆人而掃地出門。

里爾克不是文學家,而是耽于感官的詩人。他受到同輩茨威格的推崇,而他的《羅丹傳》也是茨威格最擅長的那一類作品:思想家的內心洶涌澎湃,藝術家的才華天雷地火,人類歷史就這樣系于少數戲劇性瞬間。這類作品充滿天王蓋地虎、寶塔鎮河妖式的對仗比附,卻缺乏對人性的冷峻觀察,采信當事人和粉絲一廂情愿的說辭,更夾帶了太多作者在審美傾向上的說教。

相比于修辭煉金術,里爾克追求的是在場感和回憶的鮮活,更容易與女性產生共鳴。與莎樂美的終生通信不僅是里爾克詩人生涯最重要的參照,也確實是里爾克詩心最初的動力。這位出身俄羅斯貴胄的冰山美人人如其名(《約翰福音》),性格冷酷,曾把可憐的尼采玩弄于鼓掌之間,迫使后者寫下“去見女人時別忘了帶上你的鞭子!”她和東方學家安德烈亞斯的婚姻極具先鋒性,不影響她在婚后我行我素,讓歐洲知識界的精英紛紛拜倒在她裙下。

初生牛犢的里爾克自然無法抗拒她的魅力,更渴望這位知識界美杜莎的認可能向母親證明自己的才具。他比尼采幸運得多,得到了夢寐以求的垂青。莎樂美帶他游覽了俄羅斯,離開他后也始終沒有放棄對他的指引。成名后的里爾克日益習慣于女讀者的奉承,更需要莎樂美冷酷批評的鞭笞。莎樂美就像是他在藝術上的母親,甚至為他重新命名,讓他放棄了女性化的“勒內”而改稱其為“萊納”——“一個純樸的德國式姓名”。這次改名在精神分析的意義上無疑具有極強的儀式感,連里爾克的手跡都為之一變。

莎樂美

事實證明,里爾克其貌不揚,卻很會討女人喜歡。他的老朋友瑪麗侯爵夫人對他的印象就很要代表性:“非常丑,然而非常討人喜歡,極其靦腆,但舉止優雅,具有非凡的鑒賞力。”在里爾克的一生中,留下了數倍于其詩作的信件,其中大部分都是寫給女性的,甜言蜜語,感時傷懷,他和女人打交道的才能不遜于詩才。在他東食西宿的一生中,他沒少托庇于人,而女性們對他也慷慨有加。卡夫卡的城堡只是作者可望而不可即的文學意象,里爾克的城堡(們)卻是朋友提供的實實在在的居所,佐證了他認為只有女性才能勝任完美的愛者(Liebende,主動,對應被愛者)。

然而,里爾克和女性的關系又難以長久。羅丹曾教誨里爾克,藝術和家庭不可兼得,必須加以取舍。從與妻子比鄰而居到拋妻棄女,與女性建立親密關系后抽身而去的戲碼在他的人生中上演過無數次。除了恐懼責任之外,他也受這種絕對內在性的美學理念所支配,終生迷信孤獨與詩歌靈感之間的關系——只有絕不依賴他者才堪稱完美,沒有損耗。

不過,杜伊諾哀歌那樣突發的靈感并不總能如期而至。在書信中,我們發現里爾克總是期待即將到的“下一個”冬天會詩如泉涌,并為之遷徙到風景優美的新住處,大手大腳添置家當。每當萬事俱備之后,他又會陷入周期性的自我懷疑,耐不住寂寞并重返社交,加劇作品的難產。里爾克到蘇黎世附近的伯格城堡隱居后,首先累垮了小村的郵遞員夫婦。

但即使如此,里爾克也從未考慮過勒緊褲腰帶過日子。稿酬、版稅、政府津貼乃至離婚未遂昧下的借款,都是里爾克得以繼續靈感之旅的燃料。而里爾克最傳奇的一筆經費,就是在一戰打響后突然收到的匿名巨額資助,讓他得以度過隨后物價板蕩的幾年。這位匿名資助人不是別人,正是剛剛寫完《邏輯哲學論》的維特根斯坦。后者即將參軍,覺得有責任用繼承的遺產支持文化事業。這樣的飛來橫財讓人不得不感嘆,里爾克一生寵命優渥,受到文藝主保人梅塞納斯的祝福。

《島嶼年鑒》

當然,真正維系里爾克生活的,絕不是他在風月露水中結交、入詩入畫的那些女子。島嶼出版社的基彭貝格不僅是里爾克的長期出版商和經紀人,更是他的長期飯票和告解神父。總是比計劃要早幾個月花完稿費的里爾克或出國旅行,或求田問舍,總是借口創作上的瓶頸,典當還未寫出的詩作以額外索要資助。這位慷慨的出版商總是能開源節流,替今朝有酒今朝醉的里爾克補上缺口,甚至在參軍期間還要充當會計,幫里爾克核算匯率。考慮到里爾克在中年后并不高產,兩人之間通信的臺本,常常可以簡化為如今大學生和父母之間常見的“我,里爾克,打錢”。根據傳記作者的估算,算上為里爾克承擔的負債,島嶼出版社在里爾克生前其實獲利不豐。

島嶼出版社對成就里爾克的功勞不僅于此。在等待《馬爾特手記》完稿期間,為了維持里爾克這一IP的熱度,基彭貝格收購了不少里爾克早期作品的版權并不斷再版,讓讀者得以見到一個相對完整的里爾克形象。他的夫人卡特琳娜也是里爾克最早的傳記作者與《杜伊諾哀歌》《致俄爾甫斯的十四行詩》的注釋者。蘇爾坎普社長溫塞德在《作家與出版人》中為了給自己的老領導和老單位加戲,尋找里爾克與出版社之間的齟齬,卻只能拿雙方信件上的稱呼變化捕風捉影,足見里爾克和出版社的合作之精誠。

基彭貝格夫婦的付出早已超出了出版人的職責,純粹出于愛的供養,無愧于詩人幕后的伯樂。一位詩人要產生世界范圍內的影響,除了詩人本人的才情之外,還有無數熱愛者的身影。如果按市場上常見的八十元每千字這一“豐厚”稿酬,字斟句酌的詩歌翻譯大概算最吃力不討好的一種。里爾克混跡四方,晚年長期用德法雙語寫作,也經常校閱自己詩歌的譯文,這對譯者的求證而言,更是雙倍的工作量。幸運的是,至少在中國,里爾克找到了這樣一位求全責備的譯者。曾任沈陽日報社時政部副主任的陳寧,十年如一日投身于里爾克翻譯。除了自學德語,他還收集了英法日等各國語言的譯文,加以求證推敲,翻譯了里爾克的兩千余首德文詩。在提交譯稿不久的2012年12月5日,陳寧突發心梗辭世,猶如完成使命的圣徒。

陳寧所譯《里爾克詩全集》

對廣大網友而言,他更是那位親切的Dasha老師,長期活躍于豆瓣和各大論壇,也很早就創辦了“里爾克中文網”,整理了有關里爾克的非常詳盡的研究資料,發展了一大批里爾克的擁躉。在科研體系深陷于名目繁多的職稱和俗務之時,反而只有他這樣出于至誠的圈外人才能完成這一赫拉克勒斯式的偉業。相比那些琳瑯滿目的頭銜,我們衡量知識成就的方式,更應該是聚攏的人心。

筆者不敢妄稱里爾克的擁躉或陳寧老師的好友,只在多年前作為伸手黨向他求助,有幸第一時間得到了他的回復和指導。在這個app圈地自萌、大V軟廣帶貨的網絡映襯下,陳寧老師的孟嘗之風正是當年互聯網精神的縮影。筆者不敢斷言這個網紅致富、知識付費的時代更好或更壞,只想借基彭貝格太太最喜歡的一首夜歌,憑吊曾經那些熱烈的靈魂:

從雙翼伸張開來

哦耶穌,我的喜悅,

帶上你的傻孩子一起走吧

撒旦要將我吞噬

讓天使為我歌唱:

這個孩子不會受傷。

——《一切森林都已安歇》