嚴良堃談“貝九”

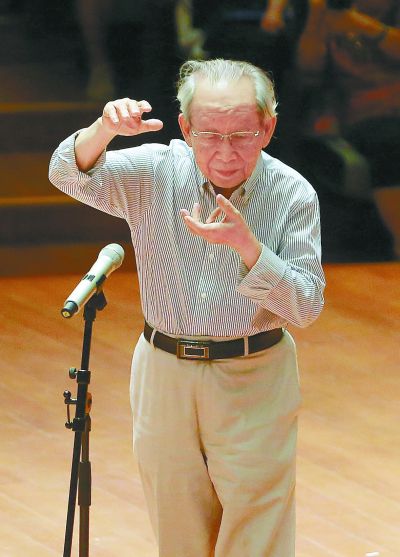

晚年嚴良堃 方非攝

所有來到中國國家交響樂團的人,都會被前廳高懸的中央樂團首演貝多芬第九交響曲的巨幅照片所吸引。數年前深秋的一個下午,我如約來到嚴良堃先生的家中,他拿出鐵觀音來招待我。茶過三巡,他談起了當年指揮“貝九”前前后后的往事——

那是1959年10月1日在首都劇場演出的,作為中央樂團向建國十周年的三大獻禮演出之一,另兩大獻禮是李德倫指揮肖斯塔科維奇的第十一交響曲和羅忠镕創作的第一交響曲。四重唱的歌唱家是女高音梁美珍、女中音蔡煥真、男高音魏鳴泉和男中音魏啟賢。當時樂隊的個人技術水平很有限,又剛剛下鄉勞動鍛煉回來,有些在現在樂隊不成問題的表現,在那時還很吃力。

例如樂隊有一處后半拍進入的地方,現在的年輕樂手拿來就拉,可當時就是進不來。那時人的熱情和干勁非常高,大家集體攻關,互相幫助,相互分析技術問題。不光分聲部練,還跨聲部組成什么弦樂四重奏、管樂五重奏來練譜子,這樣能練得聲部與聲部之間的默契配合。聲樂部分也有很大的難度,男低音要唱到高達F的音,女高音要唱長達17拍的A音,在演出時這些地方唱得漂亮極了。獻禮演出成功后,大家激動得不得了。有些隊員1949年前在上海看過帕契指揮工部局交響樂團演的“貝九”,南京的國立音樂院也演出過,但聲樂部分是降低了一個大二度演出的,因為歌唱部分的難度太大,克服不了。中央樂團成功演出了“貝九”,大家就像過節一樣。

后來,萊比錫交響樂團來了,與中央樂團的樂隊和合唱團聯合演出“貝九”,他們的指揮馮·嘎茲指揮前三個樂章,然后將指揮棒鄭重地交給我,由我指揮最后的合唱樂章。演出后,德國朋友興奮地說,用中文唱“貝九”比用德文唱還好聽。后來許多沒有機會指揮“貝九”的外國指揮也聞訊趕來了。大概是1961年,蘇聯的權威指揮家阿諾索夫,也就是我和李德倫的老師也來揮,他在蘇聯手中沒有樂隊,所以從沒有揮過“貝九”,這次他可過了把癮。就連小澤征爾也于上個世紀80年代來揮過,他一遍下來,沒挑出什么毛病來,又將第四樂章從頭到尾連著來了一遍。后來在1983年,中央樂團將貝多芬的一至九交響曲都演出并錄了唱片。指揮有李德倫、陳燮陽、韓中杰,我還是揮第九。

有人說指揮合唱簡單,合唱才四行譜,樂隊有十幾行以上的譜子,這是錯誤的。兩者的作曲技法是一樣的,不要忘記合唱譜上還有鋼琴譜,樂隊譜實際上也就是鋼琴的移植譜。合唱指揮與樂隊指揮的不同是,合唱指揮與演唱者可是面對面的,音樂的情緒不光要反映在手上還要反映在自己的臉上。合唱指揮的臉不能從頭到尾是一張臉,你要把對音樂的感受反映在臉上。

合唱還有咬字的問題,有聲音的統一問題,還要做到剛柔相濟,尤其是在旋律部分,要有抑揚頓挫之感。藝術歌曲的織體有主調的,有復調的,講求豎的層次安排,這就比樂隊復雜豐富多了,尤其是那些巴洛克作品。合唱的指揮要會給氣,要給呼吸,不能像砍柴一樣來指揮。有些樂隊的指揮不熟悉合唱,在排交響合唱作品時都是由合唱指揮事先排好了合唱才來,其實他來只是揮拍子而已,真正的排練過程已經完成了。還有些指揮不會處理樂隊與合唱的強弱層次,樂隊總是壓唱,例如“貝九”第四樂章最后一段的最急板,樂隊和合唱團這兩條洪流匯成一片音響的海洋,這時樂隊應該稍稍讓位給合唱,因為聲樂是有唱詞的呀,而有的指揮并沒有顧及到,結果歌詞是什么觀眾也聽不清楚。《唱論》中說“絲不如竹,竹不如肉”,人聲是最美的“樂器”,我們為什么不突出它呢?許多樂隊指揮不知道合唱藝術中的情趣和難度,有人說會揮樂隊就會揮合唱,結果他們一上手合唱團就受不了了,他的指揮讓人無法呼吸。我是樂隊、合唱兩邊都干過,這方面深有體會。

還有一次我指揮“貝九”差一點出大婁子。那次音樂會在“貝九”前加了一首《艾格蒙特》序曲,但在開演前,主持人講解了半天的“貝九”,所以腦子里一直是“貝九”,上臺后就按照“貝九”給出了一個緩慢的弱起拍,結果樂隊奏出《艾格蒙特》的強和弦,我心里一驚,但馬上調整過來了,幸虧臺下沒有發現。我認為在臺上指揮偶有紕漏,不能老反過來嘀咕它,而是盡力將后面的音樂揮好。有幾次出了錯,下來后問愛人,哪里哪里錯了聽出來了嗎?她說沒有聽出來呀。我說,那就好。哈哈!人生就如同指揮一樣,有什么錯誤讓它過去,把以后的事情干好就是了。