溥儀英文老師莊士敦回憶:紫禁城內的幾件轟動性事件

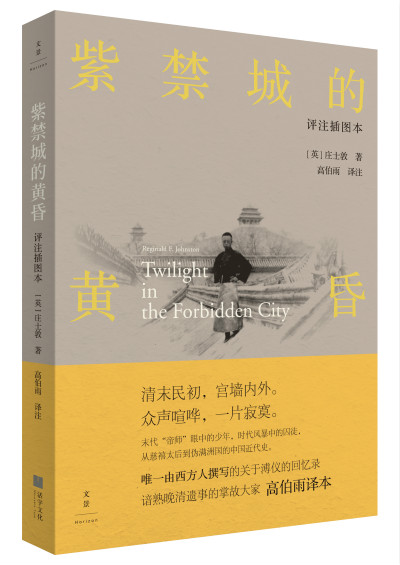

本文摘自莊士敦著《紫禁城的黃昏》,高伯雨譯注,上海人民出版社,2019年10月,澎湃新聞經授權發布,現標題為編者所擬,原文譯注從略。莊士敦(Reginald Fleming Johnston,1874-1938),出生于英國蘇格蘭。先后就讀于愛丁堡大學、牛津大學瑪格德琳學院,獲文學碩士學位。1898年被派往中國。1919年被聘為清朝末代皇帝溥儀的英文教師;1924年溥儀被逐出宮后,不再擔任該職。著有《儒學與近代中國》《佛教中國》《紫禁城的黃昏》等書。

第一次走出“紫禁城”

當遜帝還未滿十六歲之前(這個時候是1920年的末季),他對于宮里的種種制度、習慣,都覺得不耐煩了。他要自由發展,什么時候做什么事,他要自己決定,什么時候玩耍,也自作主張,不肯受到那些繁文縟節的制度的束縛。他往往在宮里走來走去,從這個門走到那個門的盡頭,不愛坐在那頂黃轎子里讓人抬著他走路了。他的年紀漸大,已經有點懂事了,他看出自己是個有名無實的皇帝,但他左右的人仍然拿他當作真皇帝看待,他看了真覺得不舒服。

遜帝熱切地渴望走出紫禁城看看這個現實的社會,但他卻不能如愿以償,有時他在御花園假山最高之處,或靠近神武門左近的亭閣向外邊窺望,更使他野心勃勃,要出去玩玩才覺得安樂。每逢他請求到紫禁城外玩玩的時候,內廷的人就會阻止他,對他說,外面是個危險的地方,南邊孫逸仙的革命分子時時刻刻在等候機會侮辱他、毆打他,甚至將他置諸死地。所以最好就是不要離開紫禁城一步。將來總有一日他可以自由行動的,但在這個時候,他仍須忍耐,自由的日子還未來臨。

結果遜帝第一次走出紫禁城的機會來了,但這是一個悲慘的機會。他的生母醇親王福晉于1921年9月30日逝世了。她是死在北府——在北京城北的醇親王府,遜帝出生的地方。在10月初,遜帝到北府行禮的時候,他曾在北府停留了半日。這一天他離開紫禁城之前,打從神武門起,以至景山之北的街道,通至鼓樓這一帶,沿途布滿民國的軍警,加意保護。

人們稱為后門的皇城,是有三座門的,正中的那個門,通常是關閉著的,左右兩門開放給人民通行。在帝制時代,正中那個門只有在皇帝經過時開放;帝制被推翻,民國的總統也唯我獨尊,與眾不同,正中的一座門只有他一人可以通過。自從這一次起,以至1924年11月止,在這期間,每逢遜帝出門,他的車子經過后門,正中的一座門也特別為他而開,讓他的車子經過,待以“元首”之禮,可見民國的政府仍以大清皇帝視之。

堅持非買輛汽車不可

遜帝的汽車前后皆有扈從的車子隨行。街道上聚集了一大堆看熱鬧的民眾,他們都懷著一種希望,想見見這個以前曾一度是他們的統治者的青年人。不消說,街道上并沒有所謂“危險”,也沒有孫逸仙黨人要襲擊他,民眾見他經過,并沒有歡呼,只是沉默,但都有敬意。

喪禮過后,遜帝又表示要到紫禁城外溜達溜達了。這一提議,馬上受到各方面反對。反對的理由很多,茲舉一例吧。他出門游玩北京城,本非不可以,但是出門一次,需要花很多錢來預備一切,和民國政府聯絡,往返需時,把守后門的軍警及沿途保護的軍警都要大量犒賞,并且又要租用很多汽車以為扈從乘坐之用,所費不貲。于是我為遜帝講好話,提出一個辦法,他可以輕車簡從,便服出游,不必帶一個隨從,就可以游玩北京城和近郊各處了,這豈不是輕而易舉,何必勞師動眾呢。但我這個建議被認為荒唐,不值得加以慎重考慮。

然而經過這次的爭論之后,遜帝堅持一定要買一輛汽車為御用,他終于如愿以償了。有了汽車之后,他就在1922年5月13日,坐上他的御用汽車,駕臨他的師傅陳寶琛的私第探病,原來陳師傅患的是肺炎之癥,病勢嚴重。幸而這位老紳士的體氣極好,竟然在鬼門關被拉了回來,到1934年仍然活著,這一年他已是八十七歲了,他還到“新京”朝見他的“滿洲國皇帝”。在這一年的9月26日,他又駕臨滿族師傅伊克坦私邸探病。這兩次出門,仍然由內廷人員及一些民國軍官坐著出租汽車陪伴前往。這些軍官穿的是民國制服,后來我才知道,他們是民國政府派來“保護”遜帝的,一面也是監視著他的行動,只許他到北府和西城看他老師的病,不許他走近南城,因東交民巷“使館區”近在咫尺也。這是內廷人員與民國當局的合作,由內廷人員建議如此這般的。我曾兩次和徐世昌總統會晤,他向我保證,只要他一日在位,民國絕不會限制遜帝的行動。但在另一方面,徐總統卻又不肯干涉清室的腐化奢靡,徹底予以改良。本來他是可以這樣做的,他可以在支付優待費時提出條件,強迫清室改善一切。然而他偏不這樣做,那顯然是他不想得罪在政治上支持他的那班人。這班人有一部分是很有實力的,他們之中,包括“內務府”及其有關的人員、王公貝勒等貴族,以及民國握軍政大權的“偉人”如段祺瑞、張作霖、張勛與曹錕等四人,又加上那班復辟派人馬,他們會認為民國如果干涉到紫禁城里的內務府,就無異于攻擊遜帝,有損遜帝的尊嚴,或是破壞優待條件,所以徐世昌總統不敢嘗試。

層層中飽的宮廷黑幕

莊和太妃是紫禁城中四位太妃之一,她死于1921年4月14日,較遜帝的生母逝世早五個多月。在辦喪禮期中,自然有很多禮節,她的金棺移往慈寧宮安設,這個地方,以前慈禧太后住過的。太妃死后數日,宮門抄就刊載一個消息,遜帝將往慈寧宮向太妃的金棺行禮。以下各日,就是王公大臣包括我在內,前往行禮。王公大臣要在莊和太妃的金棺之前匍匐行禮,同時,一群穿著孝服的太監也伴著跪在地上哀號。但我對著金棺只行三鞠躬禮,未能入鄉隨俗也。莊和太妃的金棺,是5月中旬出殯,奉移山陵安葬的。

太監們的哀哭是否出于真誠,欲衡量這一程度,最好不過的就是請看這個事實:莊和太妃斷氣不久后,伺候她的太監,早已把她的金銀珠寶私下瓜分了。這件事發生后,紫禁城中立刻引起物議,那并不是因為群盜偷竊寶物這個問題(好像太監偷竊主人財物,已成為一種特許行動),而是因為太妃剛一斷氣他們就迫不及待地先下手為強。假如他們以文雅的態度來處理太妃這些遺物,就不致引起多人說閑話了。紫禁城中居然沒有人懲治這班太監,勒令他們吐出贓物。當遜帝和我談到這件事情的時候,他很生氣,一定要究治這班太監,將他們責罰,但內廷的官員和王公貝勒們(更可異者那三位太妃也包括在內)卻勸阻遜帝不可如此,因為這么一來,已故的太妃就大為丟臉了,她一旦死去,伺候她的人即以盜竊罪而受刑罰,使太妃在天之靈甚為不安云云。

溥儀生母瓜爾佳氏

紫禁城里的真正的賊人我未見過,也未知誰是,但里面那些侵吞浮冒的事情,我卻聽得多了。從前有個故事,中國某一位皇帝偶然問他的一個大臣道:“卿家早晨吃什么呢?”那個大臣道:“微臣早餐只不過吃兩三個雞子罷了。”皇帝聞言大驚失色地喊道:“太過荒唐了!雞子是很貴的東西,我每早只能吃一個,你不過是朝廷一臣子,怎能一吃就兩三個呢?”這個大官知道殿上有人望著他,他會意了,連忙奏道:“微臣所吃的雞子是便宜貨,它們都是臭腐的,所以還吃得起。”

這個故事不論它的真實性如何,但它總可以說明中國宮廷里的黑幕,層層中飽的事情,由來久矣。法國一個作家在他的一部著作中談到一個有關中國的故事,他說,清朝一位皇帝發給內帑八萬元作為修理北京使館街街道的費用,經過內廷人員的手之后,發給建筑商和經手人等,落到做工的工人手上,工人每名實得只有八十元。

我曾在某一個師傅的宴會中聽到一個有趣的故事。這次的宴會,內務府大臣若干人皆被邀請。在閑談中,偶然談到宮中近日一次過節,就花了很多錢,內務府為了應付這件事情,不得不拿出大批玉器瓷器去抵押現款。我覺得很奇怪,過一個佳節,為什么要花這么多錢呢?他們向我解釋說,這筆錢的大部分用在賞賜太監,因為他們懸掛和點燃很多宮燈,不無微勞。我說,太監所做的這些工夫,小至無可再小,只不過舉手之勞罷了,如果叫北京市上的工人來做這項工作,所費不過十塊錢而已,但在“老例”上,就要花到如許大手筆了。我問他們為什么要如此這般,他們說出一個道理。據說,在辛亥革命以前,這班人弄錢自有方法,不必在這些小事情上打主意,現在不同了,他們也很苦,所以就不想剝奪了他們的外快。我說,現在既然與前不同,已經沒有機會弄錢了,宮里頭就更應該事事撙節以適應環境,怎可以還像從前“好日子”那樣呢!

遜帝買到汽車,但他坐汽車的機會卻是很少,雖然少,卻了了他的一樁心愿。過后,他又要在宮里裝電話了。這當然又引起內廷人員的反對。他們的理由是:皇上如果安了一個電話,外頭的人隨便可以打電話來和皇上談天,這成何體統!還有,碰到那些反對黨高興時,他們可以打電話來侮辱皇上呢。然而反對歸反對,結果是他如愿以償,終于在宮中裝上一個電話機了。有了電話之后,遜帝就利用電話和外邊的人開玩笑。

不能讓鬼子檢查龍目

在民國十年至十一年(1921-1922年)這兩年中,紫禁城里曾發生好幾次騷動,引致這些事情發生,我是間接或直接地負責的。

這些騷動的發生,其中有一件是關于遜帝的視覺問題。我在1921年發覺他患上了很嚴重的近視,從此可知他時時頭痛或身體其他部位有病,一定是與過度使用眼力有關。我怎樣發現遜帝有深度近視呢?某一日我們正在書房上課,他回轉身望望嵌在壁上的一個大自鳴鐘(那是從前西洋某國的贈品),看是什么時候,可是書案上本來是有一個小自鳴鐘擺設著的。我覺得很奇怪,便問道:“皇上為什么不瞧在眼前那一個,不辭辛苦地轉身過去看墻上的那一個呢?”他回答道:“這個小的我看得不清楚啊!”

不消說,遜帝的近視程度已是很深了,我便將這個嚴重問題對他的生父醇親王、內務府大臣們、師傅們提出。使我覺得非常奇怪的是,他們對此簡直不在乎,大有漠不關心之意。于是我自告奮勇,認為非找個外國著名的眼科醫生來檢查一下遜帝的眼睛不可。當端康太妃聽說那個洋文師傅請求叫個外國眼科醫生來給皇上檢查“龍目”,她就斬釘截鐵地回說:“萬萬不能!”理由是皇帝的“龍目”是何等尊貴矜重之物,怎可以輕易地交給外國大夫去檢查?當我再三懇請,說明這是一個嚴重問題時,她說:“外國大夫檢查皇上‘龍目’之后,如果說是近視眼,非戴眼鏡不可,那么,試問一下,歷來做皇帝的,哪一個曾戴著眼鏡這勞什子的呢?”我答道:“我知道以前的皇帝確實沒有一個戴過眼鏡,但現在這一個皇帝卻是要戴的,何妨自我作俑呢。”

太妃的反對沒法予以說服,但醇親王和內務府那班人最終勉強讓步了。為什么會有此成績呢?因為我曾通知內廷,如果到1921年底他們仍然不準我請個北京著名的眼科專家入宮為遜帝檢查,我只好辭職。內務府那班人一向是討厭我多事的,他們恨不得我早日滾蛋。可是他們并不能如愿以償,遜帝對這個問題自有主張,他說,他本人要處理這件事情,不必人們額外發表意見,我的辭職他也不會接受。

為配眼鏡幾弄出大事

這么一來,我得到勝利,又覺得快慰了。1921年11月7日,我寫一封信給協和醫學院(美國煤油大王基金委員會所設的)眼科主任美國人賀越特(H.J.Howard)教授,請他到紫禁城為遜帝檢查眼睛。關于請賀越特教授入宮一事,事先沒有告知端康太妃,直到賀越特教授完成任務離開紫禁城后,她才知道皇上的眼珠子給洋鬼子瞧過了。后來內務府一位大臣對我說,如果這件事情不讓端康太妃知道,她會認為是瞧不起她,她會吞鴉片煙自殺以表示抗議的。我對于有這樣可能的事忽略了,未免孟浪。

賀越特醫生和他的一位助手中國人李景模醫生是11月8日入紫禁城為遜帝檢查的。他們的報告書指出,遜帝的近視程度很是嚴重,因此視覺不清,非配近視眼鏡來補救不可。一年后,仍須要再檢查一遍,看看情形如何。他們覺得遜帝的眼睛近視程度到了這般田地,何以這些年來竟然沒有注意到,這是一件很奇怪的事。當我對賀越特醫生說及宮里頭種種阻力時,他幾乎不敢置信。

遜帝戴上了近視眼鏡后,他的視力清楚了,看東西覺得很舒服。不久后,他簡直日夕不離他的眼鏡,大有不可一日無此君之概,甚至在攝小影或人家給他畫像的時候,他仍然要戴著他的“光子”。

我竭力主張遜帝戴近視眼鏡這件事,使得宮里的人個個都怪我多事,他們對我大為不滿。至于端康太妃是否寬恕我這一行動,我不知道,不過,無論如何,我絕不后悔我這樣做而使得她減縮了她的壽命。她第一次見到“天子”戴上眼鏡,會作何感想,這一層我可不知道了。

有一件事情值得在這里一提的。賀越特醫生辦妥這件事之后,他不肯接受診視費,于是遜帝命內務府送到協和醫院一千元,作為捐款。更值得一提的是自此之后,賀越特醫生聲名鵲起,人們都知道他曾經“御賞”,當過“御醫”,因為那時候眼科的技術還沒有現在這么發達,賀越特醫生在工作進行中當然沒有今日。

遜帝剪辮嚇壞了太監

第二件震動宮廷的大事,一般人認為是與我直接有關的,就是遜帝剪去他的“御辮”那一行動了。他曾經好幾次表示過要剪去他背后那條辮子。他的叔侄以及皇族人員,多數已經把辮子剪去了,他也要剪,但宮廷那班人卻說什么人都可以剪辮,獨有他不可以,因為他是滿族的主人,他要尊重祖宗傳下來的留辮子的傳統,萬不能剪去。遜帝便不和他們爭辯,某日,他突然傳那個剃頭太監剃頭,命他將辮子剪去。那個太監嚇到面無人色,他想,如果奉命,必定受到嚴厲的處罰,說不定要拿他去殺頭呢,于是哀求皇上另請高明吧,他萬不敢動手將“御辮”割掉,這個罪名他擔待不起。遜帝見他嚇到那個樣子,一聲不響地走向另一個房間,拿起一把剪刀,親手把辮子剪下了。

遜帝親自剪去辮子之后,在那幾天之內,宮里的人對我大有怨言,認為是我唆使的;但這件事發生后一個月內,紫禁城本來至少有一千五百條辮子的,現在只剩下三條了。這三條辮子是屬于那三位師傅的,不久后,有一位師傅逝世,只剩兩條了。他們不肯剪去,目的在留著辮子以示永遠哀痛及抗議之意。(關于遜帝剪辮的傳說到達英國后,新近退休回國的駐華公使朱爾典答英國記者詢問的一番話,1922年10月28日天津的英文《華北先驅報》予以刊載云:“遜帝是一個很開通的青年,他從他的英文教師那里學到了很多西洋文化……他剪去辮子這一行動,充分表現他有進步和改革的決心,這樣,他的聲譽會增加不少。”)遜帝剪辮后數日,當他上中文課之時,他的辮子在師傅們眼前消失了,于是有一首七言詩呈現在“御前”,大意是說洋鬼子是沒有辮子的,現在中國的辮子越來越少了,這是一件令人痛心的事。

胡適覲見成了大新聞

紫禁城發生的第三件“小地震”事情,可說完全由我導致,因為遜帝開始對“少年中國”的活動感興趣,是我介紹他讀陳獨秀等人在《新青年》雜志發表的文章所引起的。我并不想使遜帝成為一個舊風氣的破壞者,也不想他成為《新青年》那一派的社會改革者的信徒。我對于這一派是不大崇拜的。不過,我認為像遜帝這樣年輕聰明的人,他應該要和中國青年人的心打成一片,成為新時代的人物,不管這后果是好還是壞,或好壞皆兼而有之,他既是中國青年,就不該不知道這一潮流。他絕不會從他的中文師傅們口中知這些情形的,所以介紹他認識這個新時代和這個反封建思想的責任便落在我身上了。

我和《新青年》及文學改革運動的幾位領袖是相識的,其中有許多個和我同屬文友會的會員,該會常有定期集會,我們在開會時常討論各項問題(該會創于1920年,到1924年就沒有活動了。會員有中國人、美國人、英國人和英聯邦的人、法國人、荷蘭人和蘇聯人)。我曾經擔任過一年該會的會長職位,繼任人是那個著名的哲學家和“文學改良家”胡適博士。我選擇了胡博士寫的一些文章,和胡博士與其友人經常投稿的一些定期刊物送給遜帝閱讀,使他知道五四運動后的中國文化、思想界是怎樣的。

結果,這引致了1922年5月末胡適博士被召入宮的事。胡博士入宮“覲見”之前,他曾和我討論到和遜帝見面時的禮節問題,我對他說遜帝不會叫他磕頭的,他聽后大為安慰。我們知道遜帝召見這個著名的“危險思想”傳播者入宮,一定會引起強烈的反對,遜帝是用電話和胡博士聯系的,所以這件事就絕對不能讓內務府的人知道。屆時,胡博士到了神武門,守衛的護軍不放他進去。幾經交涉,才由遜帝命令護軍放行。

胡適

胡適博士“覲見”后數日,有一封信給我,信上的日期是1922年6月7日,現在摘錄如下:

我入宮見皇帝時,他對我很客氣也很懇切。我們談到新詩和新詩人以及其他文學等事情,我在宮里的時間只不過二十分鐘,本來我預定的時間不止那么短的,因為在神武門受阻,把一部分時間耗去了,并且我又另有一個重要的約會,不得不向皇帝陛下告退。……我原意是不想新聞界知道我們這次會見之事的,可是,不幸得很,有很多家我不大看的報紙卻似乎認為這是一件大新聞,把它登出來了。……我不得不承認,我很為這次召見所感動。我當時竟能在我國最末一代皇帝——歷代偉大的君主的最后一位代表的面前,占一席位!

胡博士所說他和遜帝見面一事會被人認為“大新聞”,那是確實的。這件事情經報紙刊載后,新文學運動中的左派人物就攻擊他,罵他在遜帝面前磕頭——這是不準確的,但罵他稱遜帝為“皇上”(“Your Majesty”)則是事實。三年后,胡博士仍為國人攻擊,說他背叛民國,有失體統,其實他口稱遜帝為“皇上”是他不愿視優待條件為廢紙罷了。(這件事情,中國的中西文報紙皆有撰文評述,1925年8月11日,我有一封信給英文《京津時報》,對胡博士“覲見”一事,說到當時的具體情形。)

這一次“覲見”之后,胡博士又在兩年后的1924年3月27日入紫禁城和遜帝見面,為時亦極短。(George E.Sokolsky先生在1932年出版的那部The Tinder Box of Asia第272—273頁,提到胡適博士與遜帝見面一事,皆不正確。他說遜帝以電話跟胡博士上課,遜帝是他的學生,遜帝在臥室接見胡博士云云,皆不可靠。)

以上所述各種事情的發生,大部分由我負責而引起的,同時,遜帝對于現實環境的不滿意,也受到我的影響,所以在1922年這一年,我不為紫禁城里頭的人物喜歡,是不足為怪的。以紹英為首的內務府大臣——其時世續已死——及其屬員,雖然對我仍保持其尊敬的禮貌,但他們是討厭我的,把我當圈外人看待。然而遜帝對我的信任有增無減,我雖有辭職之意,可是他當面請我打消此意,無論如何不許我辭退,所以我仍然在紫禁城服務下去。