1919,杜威在中國

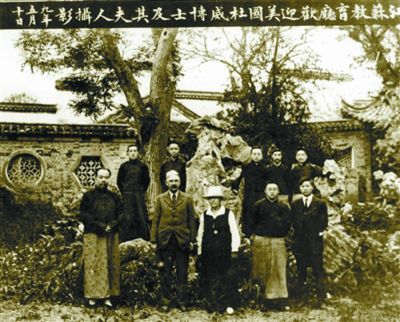

1920年5月10日,江蘇省教育廳歡迎杜威夫婦(前排中立者)。

杜威是20世紀的世界文化名人,哲學和教育大師。百年前,他訪問中國,足跡涉及當時22個省中的11個。胡適盛贊自己的老師,“自從中國與西洋文化接觸以來,沒有一個外國學者在中國思想界的影響有杜威這樣大。”

時值五四運動風起云涌,杜威的到來,成了一種熱潮、一種力量。在中國思想界發(fā)生劇烈變化之際,他大談科學、民主和教育;在中國遭受異族侵凌的時候,他為我們向國際吶喊……

在中國的兩年多的時間里,杜威發(fā)表了兩百多次演說。胡適、陶行知、蔣夢麟、蔡元培等近代中國新教育運動的推動者,都奉他為思想導師。

100年后回望這段歷史,杜威影響了中國,中國也影響了杜威。這段文化交流,已經(jīng)成了中美之間的“共同記憶”。

杜威夫婦與學生參觀申報館合影留念。前排左起:史量才、杜威夫人愛麗絲·奇普曼、杜威;后排左起:胡適、蔣夢麟、陶行知、張作平。

一次旅游

五四運動爆發(fā)前幾天,也就是1919年4月30日,一件事對中國知識界尤為重要——當代最著名的美國大哲學家約翰·杜威抵達上海。

對杜威來說,這本是一次心血來潮的旅行,主要目的是游山玩水,沒想到卻在中國待了26個月。

1919年,杜威將滿60歲,在哲學、教育學和心理學界都成了開山立派的宗師,他的學問、人生也到了轉(zhuǎn)折點。于是,他向哥倫比亞大學請了學術(shù)休假,應邀到日本講學。這是一次難得的遠東之行,但他并沒有把中國列在計劃之內(nèi)。

杜威夫婦在日本受到了“暴風雨般的款待”,消息傳到國內(nèi),他的中國學生們?nèi)杠S不已,并迅速串聯(lián)起來,要把老師請來。

在日本,杜威先是接到了北大教授胡適的來信,邀請他順便到中國講學,在胡適的盛情之下,杜威有些心動。南京高等師范學校校長郭秉文也是杜威的學生,恰好又在日本,登門拜訪,發(fā)出了正式邀請。杜威這才拿定主意,決定到中國來轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。

杜威給胡適寫的回信被全文發(fā)表在《北京大學日報》上:

你問我能否在中國講演……我想我可以講演幾次,也許不至于對我的游歷行程有大妨礙……郭秉文博士同陶履恭教授前天來看我,他們問我能否在中國住一年。作講演的事,只要兩邊大學能夠商量妥帖了,我也愿意做。

信中,杜威只說樂意到中國旅游,順帶講演幾次。至于在中國住上一年,則有點含糊其辭。多年后出版的杜威寫給孩子們的信件,揭示了他當時的真實心緒:

恐怕我們不會在中國停留超過六周的時間……兩位中國紳士今天下午來拜訪了,想知道他們是否能在哥倫比亞大學安排此事,即我在中國住一年。媽媽頗為積極,但我并不贊同。我支吾著說好,但是否會有什么結(jié)果是另一回事。

看來,對于在中國住上一年,杜威并無興趣,更為積極的是他夫人;他之所以答應下來,不過是抹不開情面順口應承而已。

與杜威的消極形成對照的,是他的學生們的積極謀劃。1919年3月12日,陶行知致信胡適說,建議“這件事我們南北統(tǒng)一起來打個公司合辦”。“南”指江蘇省教育會、南京高師,“北”指北京大學。前者是新教育改革的重鎮(zhèn),后者是新文化運動的中心,“打個公司合辦”主要是籌措經(jīng)費。杜威還在日本,蔡元培就已經(jīng)代表北大向哥大校長發(fā)出了聘請杜威的電報。

為了預熱,陶行知等在《新教育》雜志出版“杜威專號”,胡適在北京做了四次講演,系統(tǒng)地介紹了實用主義哲學,并重點介紹了杜威。關(guān)于實用主義的方法,胡適概括為“大膽的假設(shè),小心的求證”。流傳至今的這句名言,在杜威尚未到中國時,就已經(jīng)在教育界耳熟能詳了。

4月30日下午,日本客輪“熊野丸”泊近了上海灘。甲板上的一對美國夫婦,男的唇上蓄一簇仁丹胡,鼻梁上架著一副無邊眼鏡,頭發(fā)已現(xiàn)斑白,女的頭戴淡藍色的遮陽帽,身著黛青色的長裙,沉靜端莊,正是杜威夫婦。

在歡迎的人群中,杜威搜尋著熟悉的身影。蔣夢麟個子最高,杜威一眼就認出了他,在他旁邊是身材微胖的陶行知,以及微笑致意的胡適。這三位都曾就讀于哥倫比亞大學,蔣夢麟和胡適還是杜威帶的博士生。他們早早就從各地趕到上海,來迎接自己的恩師。

簡短的寒暄之后,三人把杜威夫婦送到滄州別墅(位于今南京西路1223弄華業(yè)小區(qū)內(nèi))。席間,胡適用流利的英語介紹了中國正在發(fā)生的一切,以及請杜威到中國演講的用意。

聽過后,盡管表面不露聲色,但杜威的心里激起陣陣波瀾,他已隱隱感到,這個古老的國度正發(fā)生著一場文化巨變,而眼前這位侃侃而談的年輕人,就是旗手之一。

早在兩年前,也就是胡適師從杜威讀博士時,一些進步知識分子已經(jīng)向舊文化發(fā)起口誅筆伐。陳獨秀辦起了《新青年》雜志,并給遠在美國的安徽同鄉(xiāng)胡適寫信,邀其加盟。

對于祖國發(fā)生的一切,一向思想活躍的胡適極為關(guān)注,于是在美國給陳獨秀寄回了一篇稿子,后者把它發(fā)表在《新青年》上,這就是打響新文化運動第一槍的《文學改良芻議》。

由于深得北京大學校長蔡元培賞識,胡適一回國就做了文學院教授。彼時,北京大學是新文化運動的中心,聚集了不少青年才俊,如陳獨秀、李大釗、錢玄同、魯迅等。

在這群人中,盡管胡適年齡最小,但敏銳的思想和包容的性格,使他在幾年間就成了領(lǐng)軍人物。章士釗后來不無憂憤地抱怨:胡適簡直成了無冕皇帝,青年們除了他的話,誰的話也聽不進去了。

杜威到達上海這一天,剛好是巴黎和會上中國最屈辱的日子,歐美列強把戰(zhàn)敗國德國在山東的權(quán)益轉(zhuǎn)給了日本,一場暴風雨即將到來,但胡適等人并無預感。他們的注意力集中在向舊文化開火上,邀請杜威前來,就是要以老師在世界上的聲望助自己一臂之力。

對于胡適等賦予的使命,杜威并無準備,對中國的傳統(tǒng)和文化,他也知之不多。不過,正因為知之不多,倒也不存在偏見。

初到上海,他和夫人將上海、底特律和密歇根比較一番,“除了沒有那么多煙囪之外,就描述不出太大的差別了。不夸張地講,上海已經(jīng)是一個國際化都市了”。

中國學生

到滬的第二天,杜威一家由胡適等陪同,先是參觀了申報館,之后又到了一家比較大的紡織廠。在杜威的堅持下,眾人到車間里轉(zhuǎn)了一遭。杜威看到,工廠的工作條件非常差,10歲左右的女童竟占了大多數(shù)。他對此感慨萬千,給女兒寫道,你能想到嗎,這些孩子每天都要工作10個小時以上!

也許是有感而發(fā),兩天后,杜威在上海江蘇省教育會會場作了題為“平民主義的教育”的講演。千余青年冒雨趕來,熱鬧的場面簡直與今天追星無異。

說實話,杜威的講演恐怕要讓聽眾失望了。這位哲學家盡管光環(huán)明亮,但他講話拖拖沓沓,穿著也邋里邋遢,實在算不上一個有魅力的學者。

不過,青年們到場的目的,一是想聽聽杜威怎么說,另外就是想看看大名鼎鼎的胡適。

一位青年在日記里這樣寫道:“在去聽講演的路上,我們竭力去想象胡適是怎樣一個樣子。我們都認為他應該是個典型的歸國學者,筆挺地穿著西式服裝,但當他伴著杜威走上講壇時,竟是穿的中國長袍,舉止謙和恭敬,與大多數(shù)的歸國學者完全兩樣,完全像個傳統(tǒng)的中國學者。”

臺下大多數(shù)的中國聽眾不懂英語,他們注意的不是杜威的英語表達,而是譯者的中文內(nèi)容。胡適等譯者的口才調(diào)節(jié)著演講現(xiàn)場的氣氛,這彌補杜威演講的不生動、不活潑。

杜威盡管在西方世界聲名顯赫,但他在中國產(chǎn)生的巨大影響力,離不開胡適等學生的推波助瀾。正如杜威夫婦家信中所說:“這些留學生在他們國內(nèi)都有引人注目且受重視的地位,如果有一天,中國能真正自立而站穩(wěn)了腳,他們遠在美國的母校學院也將分享一份光榮。”

的確,從1909年庚款留學以來,哥大培養(yǎng)的中國留學生逐年遞增。哥大校友陳鶴琴講,從1912年到1949年,從哥倫比亞大學畢業(yè)歸國的中國留學生就達上萬人。

胡適也是庚子賠款官費生,最開始在康奈爾大學讀農(nóng)科,5年后進入哥大哲學系,師從杜威。據(jù)胡適回憶,康奈爾哲學系的塞基派動不動就批評杜威,反而使他在1915年暑假對杜威發(fā)生了興趣。

胡適轉(zhuǎn)入哥大時,杜威是美國實用主義哲學的泰斗,哥大哲學系的首席教授;也是當時最偉大的教育家之一,美國多座學校以他命名;他還是功能心理學的奠基者之一。

胡適慕名而來,選了杜威的兩門課,卻發(fā)現(xiàn)“杜威不善辭令。他講課極慢,一個字、一個字地慢慢的說下去。甚至一個動詞、一個形容詞、一個介詞也要慢慢想出,再講下去。”

許多學生都覺得杜威的課枯燥無味,據(jù)楊亮功(曾任安徽大學校長)記述:“不僅外國學生有此感覺,即是美國學生也不能免。因此我們這一班學生約有二十人,每人拿出美金五元請一位速記小姐,由她將講辭速記下來,加以整理,分發(fā)各人。”

胡適沒有打退堂鼓,他硬著頭皮聽了幾個星期,不僅聽懂了,而且發(fā)現(xiàn)杜威用字選詞嚴肅慎重,對老師更加推崇。

那時,杜威一家住在紐約河邊大道的一所公寓里。杜威夫人每月都要舉行家庭茶會,邀集一些朋友和學生參加。聚集在杜氏家庭招待會里的,多是紐約文化界的知名人士,胡適作為留學生,也和其他學生一樣,懷著極大的興趣,把被邀參加招待會,看作是最難得的機會和光榮。

不過,在眾多學生中,杜威對胡適并沒有青眼有加,胡適也曾在日記里埋怨杜威是“有眼不識千里馬”。由此而來的一樁公案是,胡適到底拿到哥大博士學位沒有?

胡適日記記載他曾參加學位考試,并提交博士論文,但在口試后卻沒了下文。傳記作家唐德剛推測,胡適在答辯中只是“大修通過”,也就是說,博士論文還存在很大問題,要修改后再重新評議。可是,胡適當時已經(jīng)歸國投身新文化運動,哪有心思再回美國改論文?

博士問題曾困擾胡適多年,哥大校友朱經(jīng)農(nóng)就直言不諱地告訴胡適,現(xiàn)在外面很多人說你沒有通過博士學位考試,是假博士,催促他站出來證明。但胡適只說質(zhì)疑他的人是別有用心,卻沒拿出實質(zhì)證據(jù)。

朱經(jīng)農(nóng)有所不知,讓胡適“暴得大名”的《中國哲學史大綱》(上冊),就是他在博士論文的基礎(chǔ)上,修訂擴充而成的。該書雖然在封面上特別題署“胡適博士著”,但哥大的檔案顯示,胡適直到答辯十年后才正式注冊為該校博士。

雖然學位受挫,但胡適終生都遵循了杜威的實用主義思想,他曾說,“我的思想受兩個人的影響最大:一個是赫胥黎,一個是杜威。赫胥黎教我怎樣懷疑,杜威先生教我怎樣思想。”

與胡適相比,師同出門的蔣夢麟則更受杜威賞識,他同時攻讀教育和哲學專業(yè),1917年獲得博士學位。

陶行知盡管不是杜威直接指導的學生,但他在哥大師范學院也沒少聽杜威的課,一直把杜威視作對自己影響最大的老師,把同齡同鄉(xiāng)的胡適視作自己最好的朋友。

其他直接受業(yè)于杜威的中國學生還有東南大學校長郭秉文、開創(chuàng)了中國幼教事業(yè)的陳鶴琴、南開大學校長張伯苓、浙江師范學院院長鄭曉滄等人。

杜威來華時,他的這些學生均已嶄露頭角,于是杜威所到之處,無不是前呼后擁,大咖云集。

與孫中山對談

頭兩天的演講無疑是成功的,5月4日當晚,胡適等人在蔣夢麟家中宴請杜威,還喝了不少酒,完全不知道北京正在發(fā)生的事。

5月5日一大早,借住在蔣夢麟家的胡適正在吃早飯,突然有幾位記者不請而至,胡適、蔣夢麟這才知道了北京的情形。

“五四”運動震動中國,但并沒有改變杜威的行程。5月5日,他由蔣夢麟陪著前往杭州演講、游覽。直到這時,蔣夢麟仍沒有格外關(guān)注北京,也沒想到自己會因為蔡元培的辭職,而為這場運動收場,并長期擔任北大校長。

胡適也沒急著回北京,5月7日,他收到陳獨秀的北京來信,介紹“五四”的詳細經(jīng)過。同一天,上海市民響應國民外交協(xié)會號召,在公共體育場召開國民大會,胡適就擠在熙攘的人群中。他在日記中寫道:“我要聽聽上海一班演說家,故擠到前臺,身上已是汗流遍體。我脫下馬褂聽完演說,跟著大隊去游街,從西門一直走到大東門,走得我一身衣服從里衣濕透到夾袍子。”

12日,杜威返回上海。在他的日記里第一次出現(xiàn)了“北京的風暴”,還提到蔡元培歸隱和受到暗殺威脅的傳言。對于事態(tài)走勢,杜威說中國人的口頭禪是“誰知道呢”。

這一天的日記匆匆結(jié)尾,真正的重頭戲只能隔天補記。

當晚,在野的大總統(tǒng)孫中山親赴滄州別墅,拜訪杜威,兩位東西方名人進行了一次鮮為人知的會晤。

之所以鮮為人知,是因為餐桌上的話題是“知行合一”,高深的哲理使談話的主旨云山霧罩。從事杜威哲學研究的張寶貴認為,“在這次談話中,人們既忽視了孫中山對辛亥革命的深刻反思,也沒有注意到杜威從中的收獲。”

杜威在《是什么阻礙了中國》一文中提到此次會見。兩人在討論日本快速發(fā)展而中國變化緩慢時,孫先生這樣解釋,“中國人把‘知易行難’這個諺語記到了心里。中國人不行動,是因為他們害怕犯錯;他們想在事先得到保證,不會有任何失敗或者嚴重的麻煩才行動。而另一方面,日本人認識到,行動比認知容易得多。他們相信得必大于失,于是采取行動,前進,做事情,而不考慮錯誤與失敗。”

回看辛亥革命的歷史,孫中山的說法其實是其對失敗的反思:一方面?zhèn)鹘y(tǒng)上的“知易行難”,使人們崇尚空談,知而不行;另外一方面,想想老百姓對辛亥革命一無所“知”,以及由此導致的后果,就能體會到這番話的深意。

杜威當然知道孫中山的大名,他積極肯定了兩人相同的一面——實踐的重要性。陪同的蔣夢麟在《西潮》中記載:“杜威教授對中山先生說:‘過重實用,則反不切實用’。沒有人在西方相信‘知’是一件容易的事。”

兩人相談甚歡,孫中山認為杜威是支持自己的,頓時信心倍增。后來,在他所著的《孫文學說》一書中還講到了與杜威會面一事。他說:“當此書第一版付梓之夕,適杜威博士至滬,予特以此質(zhì)證之。博士曰:‘吾歐美之人,只知知之為難耳,未聞行之為難也。’”孫中山復述當初的談話,無非是以杜威的話來佐證自己所倡導的“知難行易”一說的正確性。

不過,把杜威的附和當成支持或許是孫中山的一種誤讀。東南師范大學博導顧紅亮認為,“杜威側(cè)重于從互動談知行關(guān)系,針對的是西方知行分離的傳統(tǒng);而孫中山側(cè)重的是難易,目的是激發(fā)革命黨的斗志。”

與孫中山話里話外所流露的羨慕不同,杜威對日本人的知行觀其實非常反感。在他眼里,日本人是知行分裂的,在“行”上大規(guī)模引進世界的先進技術(shù),在“知”上仍保持著野蠻的武士道風氣和政治。

在日本期間,由于反對日本的軍國主義傾向,連日本天皇想授給杜威一枚勛章,他都毫不猶豫地拒絕了。有聽講座的中國學生問杜威,中國是不是要走日本的路子?他說這無異于飲鴆止渴。

與孫中山對談后,杜威對中日關(guān)系有了更多覺察,不久即在《東海兩岸》和《中國的夢魘》二文中向美國公眾陳述了自己的看法:

“一個人到達中國后,他的第一感覺就是日本遍地滲透的勢力……日本正用它那最終同化的觀點來主宰中國的政治和工業(yè)。”

“我在最近這四個星期中與之交談過的每一個人,中國人或是美國人,都不約而同地相信,未來大戰(zhàn)的種子已在中國深深埋下了。”

杜威還撰文呼吁美國參議院否決《凡爾賽條約》,“因為它事實上助長了日本顛覆中國的野心”。與此同時,美國國內(nèi)報刊且也越來越激烈地批評威爾遜總統(tǒng)在巴黎和會上的態(tài)度。最終,該條約沒有在國會表決通過,美國并未簽署《凡爾賽條約》中的“德國條款”。

參與“五四”

杜威與孫中山對“知行觀”的探討,表面上看是哲學問題,卻脫離不了“五四”這個大背景。作為一位以解決社會問題為己任的哲學家,杜威迫切地要到北京來,做一個近距離的觀察者。

5月30日,他終于來到北京。頭一周,他沒有講演,除了游覽風景名勝,還在胡適的陪同下去北大看望了被拘捕的學生。

6月初是運動的最高潮,杜威夫婦在信中寫道:“這是一個奇怪的國家。所謂‘民國’,只是一個笑話。可是,在某些地方,又比我們更民主些。這里有完全的社會平等,但婦女除外。議會,十足地是個虛晃的滑稽劇,但自動自發(fā)的輿論,現(xiàn)在這樣,卻有異常的影響力。”

五四運動席卷全國,從北京到上海乃至全國22個省150多個城市,紛紛給予支持。最終,中國沒有在《凡爾賽條約》上簽字。杜威說:“你無法想象這對中國有多么重大的意義,這可說是屬于公眾輿論的勝利……當中國能獨立做到這類的事情時,美國實在應該感到羞愧。”

像許多西方人一樣,杜威起初覺得中國是個積重難返的國家。

在上海時,他問及一個中國人對日本占領(lǐng)“滿洲”的看法,后者神色自若地答道:“哦,那是滿洲人的事兒。”到北京后,他看到一個行人被馬車撞翻在街道上,受傷很重,但路人卻不予理睬,最后還是一群外國人把傷者送到醫(yī)院。這兩件事使杜威覺得,冷漠是中國的民族心理習慣。

“五四”改變了他的看法。在《中國人的國家情感》一文中,他告訴西方人:“五四運動是中國國家感情存在與力量的突出證明。”

一般認為,杜威只是“五四”的旁觀者和見證人。但是顧紅亮認為,不僅如此,他還是“五四”的參與者。

杜威像是西方送往中國的特派記者,不斷傳回現(xiàn)場寫就的時評,發(fā)表在美國知名雜志上。這些文章既評論中國的時局,又向外界報道“五四”,還反思了美國在東亞的不光彩角色。

總的看來,杜威在中國的公開講演中,一直試圖引導學生運動走上積極建設(shè)的方向。另一方面,面向美國公眾時,杜威又隱藏了批評的鋒芒,試圖為中國營造一種正面的形象。

胡適評價說,“對于國外,他替我們做了兩年的譯人與辯護士,用最忠實的態(tài)度對于世界為我們作解釋的。”

杜威夫婦本打算過了夏天就回美國,但是親歷“五四”,讓他們決定在中國多留些時日。“為爭取統(tǒng)一、獨立和民主而發(fā)出的熱烈奮斗,正在中國展開,這一奮斗,迷住了他們,使他們改變了計劃。”杜威女兒在《杜威夫婦書信集》的序里寫道。

杜威愿意留在中國,哥倫比亞大學也同意了,但胡適卻犯難了。

此前,由蔡元培代表北大與哥大聯(lián)絡,想用交換教授的方式留住杜威,但哥大的回復是給杜威一個“無薪休假”。后來,由江蘇省教育會墊付了杜威講學的酬金,這才把杜威請來。

根據(jù)來往書信,首期需要籌措的講學經(jīng)費在一萬銀元以上,按購買力計算,相當于現(xiàn)在的百萬,堪稱一筆巨款。這筆費用不僅包含杜威的薪酬,還有生活、接待等費用,又是與杜威身份相當、基本合理的,大致相當于現(xiàn)在長江學者特聘教授的待遇。

“五四”以后,蔡元培辭職,教育部主管此事的次長也去職了。北大風雨飄搖,甚至有解散的危機,杜威的薪水由誰來付?胡適夾在中間,就像啞巴吃黃連一樣,有苦說不出。

6月22日,他終于忍不住,在給蔡元培的信中,一股腦兒地把他的怨氣都宣泄了出來,還羅列了蔡元培的“十大”不負責。其中最主要的兩條:一是一大批朋友先前看在蔡元培份上制定有五年十年計劃,現(xiàn)在忽然一拋,太不負責;二是蔡元培主持北大時曾邀請杜威來講學,現(xiàn)在蔡元培不辭而別,讓留在北大的朋友很尷尬。

牢騷之后,胡適提出辭職,“因任杜威君演講的譯述,將離去大學”。在寫給蔣夢麟的信里,胡適就更“沖”了,“離去”變成了“決計不干”。他甚至還請杜威幫忙申請了哥大的教席,當杜威夫人知道胡適有遠遁美國獨善其身的想法時,感嘆說:“這算是哪門子的愛國的思想邏輯呢?”

蔡元培知道胡適在氣頭上,就請蔣夢麟先代他解釋,然后又親自寫信請胡適原諒。他說胡適在信中所提到的十件事情,六件已經(jīng)解決了。其他四件,請胡適照原約辦理,他會負完全責任。

至于與杜威的契約,“并不是我一個人私訂的,是替北京大學訂的;弟辭了職,有北大一日,就有履行這個契約的責任……就是北大消滅了,政府也不能不有相當?shù)膶Ω叮驗檫@個學校是國家的”。

話雖然這么說,但蔡元培心里清楚,當時的北洋政府克扣挪用教育經(jīng)費,連本校老師的工資都快發(fā)不出來了,公費聘請洋教授更是不可能。

蔡元培終究是個負責任的人。他動用跟前教育總長范源廉的關(guān)系,請尚志學會、清華大學等私人機構(gòu)幫忙分擔,其中屬于研究系(以梁啟超為代表)的尚志學會就出了六千元,清華大學出了三千元。

在學術(shù)山頭林立的北洋時期,這一點尤為難得。僅從經(jīng)費籌集看,無論是自由主義者(以胡適、蔡元培等為代表),抑或偏向保守的改良派(以梁啟超為代表),還是偏向激進的革命派(以孫中山、陳獨秀為代表),都能認可杜威的學說,他是中國教育界各團體共同邀請訪華的貴客。

此后訪華的泰戈爾,則因為是由梁啟超出面邀請的,而沒有得到中國知識界的一致認可,還遭到不少學人的抨擊和孤立。

“西方孔子”

1919年9月,秋季開學,在胡適的建議下,杜威開始在北京大學教授《社會哲學與政治哲學》,胡適擔任翻譯。

這兩個主題并不是杜威的強項,因此這也是他生平首次對自己的政治哲學進行系統(tǒng)闡述。但奇怪的是,這些演講并沒有留下英文原稿,以至于美國方面在編輯《杜威全集》時,也只能把胡適的中譯本翻譯成英語。

另據(jù)《胡適日記》記載,杜威不是一個擅長口才的人,但他每次講演之前,都做了充分的準備,講演的主要內(nèi)容,都以書面形式事先交給口譯人員,以便他們斟酌合適的中文詞匯。

可見,杜威曾經(jīng)把手稿給過胡適,但胡適從未公開。直到近些年,才發(fā)現(xiàn)了幾篇杜威講演的英文殘稿,傳記作家江勇振特地和胡適的翻譯稿進行了對比,結(jié)果發(fā)現(xiàn)“有相當大的差距”。

“當時的中國迫切需要新鮮學說,找到這么一個有影響的人來中國推動,有些胡適自己不便說的,就借他之口來說,對社會更有觸動。”復旦大學杜威研究中心主任陳亞軍分析道。

“在這里,人們對‘學者’有極大的尊崇,當然這是一種迷信,不過總歸是件好事。”杜威在給友人的信中說:“演講的次數(shù)可能比我意愿的更多。”兩年間,他在北大、教育部和南京高師做數(shù)個系列講座,僅《教育哲學》就講了足足四遍。

在江南一帶的講演行程安排得如此緊湊,以至于杜威一天之內(nèi)需要輾轉(zhuǎn)于三個城市。在北京,一場公開講演的聽眾至少在三百人之上;而在南方,一場公開講演的聽眾動輒上千人,甚至超過三千人。

這些講演發(fā)表在《晨報》《新潮》等報刊上,全文刊登的講演詞就有58篇。后來“五大系列講演”被匯編成書,由北京晨報社出版,并在杜威離華之前重版了十次,每版的印數(shù)都是一萬冊,可謂風靡一時。

龐大的聽眾群體決定了這些講演雖不乏學術(shù)底色,但更是一種通俗教育。據(jù)統(tǒng)計,杜威在中國的全部演講共有78個題目,這些題目是三個相互聯(lián)系的主題,即現(xiàn)代科學、民主與教育。

通過杜威的演說,有關(guān)“德先生”與“賽先生”的討論形成了一股熱潮,聽講的青年雖然未必能夠徹底理解杜威哲思,卻在很大程度上了接受了思想啟蒙。為此,杜威還被媒體奉為“西方之活佛”。

1919年10月20日,杜威60歲生日,北洋政府教育部、北京大學、尚志學會、新學會等在中山公園來今雨軒為杜威舉辦壽筵。

會上,蔡元培致詞:“我所最先感想的,就是博士與孔子同一生日……我覺得孔子的理想與杜威的學說有很多相同的點。這就是東西方文明要媒合的證據(jù)了。但媒合的方法,必先要領(lǐng)會西洋科學的精神,然后用他來整理中國的舊學說,才能發(fā)生一種新義。”

杜威與孔子同一天生日的說法,經(jīng)不住考證,但這篇致辭卻入選民國課本,被學生們反復誦讀。在北京大學授予杜威名譽博士學位的典禮上,蔡元培則直接稱杜威為“西方的孔子”。

杜威在中國固然有大受歡迎的一面,但也常常被抵觸。

《民國日報》就報道過教師逃離杜威演講現(xiàn)場的現(xiàn)象:杜威連日所講,都是注重學生自治,平民教育,實行社會服務。某教員聽了,對同伴說:請他演講,是請他勸學生用心讀書,聽我們的教訓;哪曉得他總在叫學生革我們的命,真是豈有此理!遂逃席而去。

在教師隊伍中,尚存阻力,在一部分官員中,就更是如此了。《申報》就報道了山東督軍張樹元的電文,力阻杜威赴濟南演講。

胡適還講過一則北京女子高師校長方還與杜威夫人之間的故事。

方還隆重邀請杜威夫人到該校演講。在演講前,方還請該校女教員轉(zhuǎn)告杜威夫人,希望她在演講時強調(diào)學生服從的重要性。杜威夫人婉拒方校長的意思。

胡適評論說:“方還既然怕新教育的思潮,就應該把大門鎖了,不許杜威夫人進來,豈不很妙?既讓她進來了,又要請她講‘服從的緊要’,不但丟臉,也未免太笨了。”

保障女性在受教育上與男性平等,是杜威夫婦訪華期間共同關(guān)注的問題。1920年,杜威在南京高師暑期講習班的講演,男女生都有,促成了中國教育史上第一次“男女同校”。

也有讓杜威夫婦眼前一亮的新女性。杜威家書記載,1919年6月,杜威夫婦在一位中國官員家中享用了一頓非常精致的晚餐,后人考證其為林長民。席上只有兩位女性——杜威夫人和當時14歲的林徽因。

“她(林徽因)在當?shù)氐囊凰⒄Z學校接受教育,說著漂亮的英語,此外還是一個有天賦、有趣的女孩。”作為林長民的長女,林徽因是接待杜威夫婦的女主人,而林長民的兩位夫人都沒有露面,因為要在二人中選出一位作為女主人會很尷尬,“我們被告知的原因則是她的母親生病了。”

雙星輝映

一系列演講之后,原定的一年之期即將結(jié)束,杜威考慮過盡快回國。他覺得自己已經(jīng)講完了所有課程,甚至將他想說的一切都說完了。

但他后來改了主意,因為“還沒有去過南方”。在華的最后一年里,杜威到過長沙、武漢、南昌、廈門、福州、廣州等南方城市。

在長沙,杜威和羅素,當時世界思想界的兩大巨擘,第一次碰面了。1920年10月底,應湖南教育會(由黃炎培主導)的邀請,兩位國際著名學者同時登陸長沙,一同前來的還有蔡元培、章太炎、張東蓀、吳稚暉等重量級人物。

在《中國問題》中,羅素回憶說:“我與杜威教授及其夫人第一次見面是在湖南長沙由督軍(譚延闿)招待的宴會上。在飯后的發(fā)言中,杜威夫人對督軍說,湖南必須采取男女同校的制度。督軍以頗似政治家的口吻答復道:此事要認真考慮,但湖南的情況還不成熟。”

這次中外名人學術(shù)講演大會,共40多場,內(nèi)容涉及哲學、教育、社會改造、男女平等諸問題。風云際會間,深深影響了當時的一位書記員。

其時,正值毛澤東參加和領(lǐng)導的湖南自治運動失敗,他不僅前往聽講演,還應長沙《大公報》之邀,擔任講演會的特約記錄員。

美國人杜威在長沙講的是教育哲學,學生自治;而英國人羅素,來自剛剛打完世界大戰(zhàn)的歐洲,在1920年的5月和6月還考察了蘇聯(lián),講的是《布爾什維克與世界政治》。

在彼時中國人眼里,這兩位不僅是學術(shù)明星,更是動蕩時局中降臨的智者。杜威在信里寫道,有人在邀請他演講時“非常天真地說,既然羅素和我(杜威)都在中國,他們希望把一切問題都解決了”。

羅素有英國紳士風度,一站到臺上就神采奕奕,口若懸河,趙元任更是出彩,能用各地方言進行翻譯。盡管非常佩服導師的學識,胡適也不得不婉轉(zhuǎn)地承認,同羅素的瀟灑自如相比,杜威就顯得木訥得多。

雖然羅素更有人格魅力,但他在中國得到的認可卻比杜威少得多。

縱觀演講內(nèi)容,“杜威先生最注重的是教育革新”,契合中國傳統(tǒng)的經(jīng)世致用思想,既規(guī)避了敏感的政治話題,又拉近了同國人的距離。羅素則模棱兩可,一會兒勸中國走社會主義道路,一會兒又對正在試驗這一模式的蘇聯(lián)提出了嚴肅批評,國人先是疑惑不解,“最后是譏評四起”。

思想激蕩之后,毛澤東在11月中下旬寫出了自己的想法,羅素“主張共產(chǎn)主義,但反對勞農(nóng)專政,謂宜用教育的方法使有產(chǎn)階級覺悟”,可這在理論上說得通,事實上做不到。因“教育一要有錢,二要有人,三要有機關(guān)……現(xiàn)在世界的教育,是一種資本主義的教育”。

同毛澤東一樣,國人對這兩位思想家的理論,逐漸從照單全收,轉(zhuǎn)為批判反思。雖然在此后近一年間,杜威、羅素兩人各逞辯才,講演錄也常常出現(xiàn)在同一張報紙的同一版面上,但批判之聲,也時有見報。

或許是由于心情不佳,1921年春,羅素偶感風寒,竟轉(zhuǎn)為肺炎,以至于病危。杜威立即前往北京的德國醫(yī)院探視,還為羅素擬好遺囑的草稿,作為見證人在委托書上簽字。羅素叫著杜威的名字說:“我希望所有我的朋友不離開我。”

幸運的是,羅素闖過了這一關(guān),和杜威一樣成了長壽的哲學家。不過,羅素已無心逗留,只想提前離開中國。哥倫比亞大學也幾番來信,催促杜威在1921年夏天返回美國,開一門教育課和一門哲學課。

杜威歸期將近,6月30日,中國的知識精英們?nèi)栽趤斫裼贶帪樗T行。杜威在掌聲中緩緩地站起來,說了一番飽含深情的話:這兩年,是我生活中最有興味的時期,學得也比什么時候都多……我向來主張東西文化的匯合,中國就是東西文化的交點。

杜威離開北京那天,胡適連夜寫了一篇《杜威先生在中國》的短文,為之餞行,他說:“自從中國與西洋文化接觸以來,沒有一個外國學者在中國思想界的影響有杜威先生這樣大的。”“我們可以說,在最近的將來幾十年中,也未必有別個西洋學者在中國的影響可以比杜威先生還大的。”同年,胡適的二兒子出生,胡適給兒子取名“思杜”,以表對老師的思念之情。

杜威回國后,仍對中國念念不忘,接連不斷地在《新共和》和《亞洲》雜志上發(fā)表關(guān)于中國的文章。對于中美關(guān)系,他說,“制裁在實踐上不可行,任何朝著這個方向做出的努力只會惡化而不會改善國際關(guān)系。”

杜威的眾多弟子則仍活躍在中國的各個部門,尤其是教育部門。

陶行知結(jié)合中國實踐,發(fā)展了杜威“教育即生活”的原則,提出“生活即教育”的新主張。他不僅在1927年創(chuàng)辦曉莊學校,還把自己名字的順序換了一下,從“陶知行”變?yōu)椤疤招兄薄6磐@樣稱贊道:“陶行知是我的學生,但比我高過千倍。”

1921年,當時的國民政府教育部頒布了《教育體制改革法令》,遵循的就是杜威“發(fā)展兒童中心教育”的原則,其具體綱領(lǐng)也基本出自杜威的教育原理,如促進民主精神,推行生活教育,鼓勵個性發(fā)展等。

1922年,中國施行的學制改革,所采用的美國模式(小學6年,初中3年,高中3年,大學4年)及所提倡的設(shè)計教學、問題教學等教學方法,也體現(xiàn)了杜威教育思想。

不過,正如杜威所說,“理想問題涉及到兩個方面,政府和教育,好政府的前提是好教育,但是好教育的前提是有好政治”。當時中國內(nèi)外交困,杜威的理論可謂是不合時宜的先知,注定只能是“一時時尚”。

雖然在中國逐漸被遺忘,但杜威女兒說,中國一直是杜威深為關(guān)切的國家,這種關(guān)切僅僅次于他自己的祖國。

在中國發(fā)生了“救國會七君子事件”后,杜威聯(lián)名愛因斯坦、羅素等世界著名人士,致電蔣介石,敦促釋放“七君子”;日本全面發(fā)動侵華戰(zhàn)爭后,杜威又聯(lián)名呼吁許多國家的政府元首和學術(shù)名人,號召抵制日貨,阻止日本的侵略戰(zhàn)爭。

美國也十分看重杜威在當時中美關(guān)系上的地位。美國對日宣戰(zhàn)以后,曾派空軍于1942年在中國的幾個城市空投傳單,傳單的內(nèi)容就是杜威寫給中國人民的公開信:“日本的文學、藝術(shù)、宗教都來自中國,待戰(zhàn)爭取得勝利,中國必將重回精神領(lǐng)袖的地位,為全人類的文化發(fā)展做出貢獻。”

哈佛大學歷史系博士徐國琦認為,杜威通過學生,或者學生通過他,都影響了中國美國的歷史進程,這是中美之間一段非常獨特的“共有歷史”。

(參考資料:《杜威在華學譜》顧紅亮著,《杜威在中國》張寶貴著,《舍我其誰:胡適傳》江勇振著,《杜威家書》劉幸譯等)