在小尺幅里展現(xiàn)米開朗基羅般的宏大 威廉·布萊克的力量與狂想

威廉·布萊克(1757—1827)

與布萊克同時代的人大多認為他古怪又平庸。然而,拋開技術層面的弱點,布萊克的創(chuàng)新手法使他躋身于古往今來最偉大的平面藝術家之列。倫敦泰特不列顛美術館的威廉·布萊克特展將持續(xù)至2020年2月2日。

1818年2月,塞繆爾·泰勒·柯勒律治收到一本《純真之歌》(Songs of Innocence),這是威廉·布萊克在三十年前出版的首冊插畫詩集。書中內(nèi)容讓柯勒律治印象深刻,又深感不安。“你也許會笑我稱別的詩人為神秘主義者。”彼時已經(jīng)吸食鴉片成癮的柯勒律治在致信友人時寫道,“可事實是,比起布萊克先生,我不過是深陷普通常識的泥潭。”當然,被布萊克搞糊涂腦袋的,不只柯勒律治一人。

從他的裸體主義,到他自創(chuàng)的晦澀的宇宙論,再到他生出的天使坐在樹上的幻象,以及政治和宗教態(tài)度的標新立異——布萊克獨樹一幟的個性成為他的外殼,近乎堅不可穿。他的怪異并不是他的某一部分性格特質,而是他的全部本身,正是這一點,使人對他望而卻步。布萊克在談及自己的插畫詩作時曾說,“我的設計風格本身就是一個物種”。或許,布萊克本人也最適合被歸為一個獨特的物種。

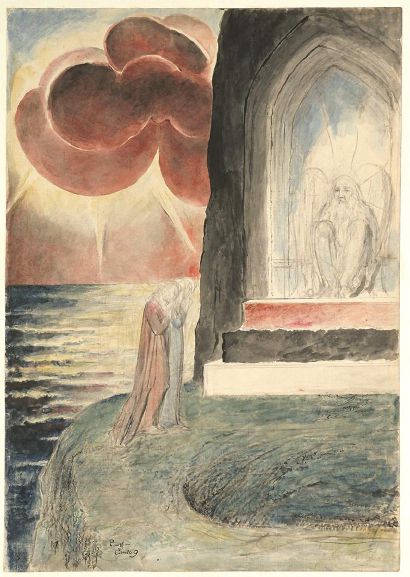

威廉·布萊克《但丁與維吉爾靠近煉獄守門天使》(1824–7)

不論怎樣定義布萊克——稱他為詩人、先知和賢者,或是像倫敦泰特不列顛美術館的海報上那樣,戲劇性地宣稱他“反 叛、激進、革新”(Rebel,Radical,Revolutionary)——布萊克自始至終首先是一個職業(yè)藝術家。他的一生中,大部分時間是一位備受尊重的、自己開業(yè)的雕刻家。他將傍晚獻給水彩畫和浮雕蝕刻——均為暢銷的美術作品,只有到了夜深人靜的閑暇片刻,他才成為一名詩人,寫下零星片段。

傳統(tǒng)來講,藝術家和詩人密不可分。布萊克的插畫詩集以及他在插畫中創(chuàng)造出的浮雕技藝,也正是源自當時出版技術的局限。然而,布萊克的許多同輩及他的支持者在讀了他的《烏里森之書》(The First Book of Urizen,1794)、《歐洲:一個預言》(Europe:a Prophecy,1794)及《洛斯之 書》(The Book of Los,1795)這類作品后,卻深感困惑。不過,就算他們無法理解這些晦澀的詩句,他們卻一定可以理解這些文字所配圖畫的力量。布萊克自知這些插畫有利可圖,因此有時他會刪除文字,將畫冊作為獨立的藝術作品出售。少了文字,這些圖畫能夠反映普世的主題。對布萊克而言,他的幻象并非純潔得神圣不可侵犯。

布萊克在創(chuàng)作他的一些神秘主題作品時,也采取了同樣的實用主義原則。他在人生的最后十年,創(chuàng)作了100個幻象人物素描。約翰·瓦利(John Varley)是布萊克晚年最重要的贊助人。瓦利不僅是英國水彩畫大師,也是唯靈論的占星師。每晚從十點開始,直至次日凌晨三點,兩人會進行通靈(期間瓦利總會睡著)。瓦利會讓布萊克將他在星界中所見的幽靈形象畫下來。布萊克則會畫出諸如英國歷史人物瓦特·泰勒、大衛(wèi)王以及所羅門這類形象。重要的是,瓦利會買下布萊克的這些素描。

一次通靈中,瓦利要求布萊克留意威廉·華萊士的幽靈,沒過多久布萊克就找到了他。“就在那兒,他就在那兒,他看上去多么高貴——快把我的紙筆拿來!”布萊克一邊喊著,一邊開始作畫,但又停了下來。“我沒法畫完,愛德華一世擋在我們之間。”“真走運,”瓦利說,“因為我也想要愛德華一世的畫像。”根據(jù)畫家約翰·林內(nèi)爾(John Linnell)所說,瓦利“相信布萊克幻象中的現(xiàn)實,超過相信布萊克本人……正是瓦利激發(fā)了布萊克,讓他看到或想象出歷史人物的肖像。”布萊克,林內(nèi)爾口中“一個對荒誕會心一笑的人”,當然樂于利用贊助人的誠懇與信任。

布萊克的神話寓言《烏里森之書》序言頁(1795)

布萊克最著名的作品之一《跳蚤的幽靈》(The Ghost of a Flea,1819—1820)便是這么誕生的。一次,布萊克告訴瓦利,他看到一只跳蚤的幽靈,但沒法畫下它:“我希望我當時畫下來了,我應該畫,如果它再次出現(xiàn)!”看哪!他急切地望向房間的一角:“它就在那兒,把我的紙筆拿來,我得看住它。它過來了!它急不可耐地吐出舌頭了,它端著盛滿獻血的杯子,皮膚金色和綠色相間,渾身是鱗。”不管他是親眼所見,還是有心玩笑,不論他是為了錢,還是真假參半,他筆下的怪物都的確令人不安。

布萊克的藝術生涯,可以說長久以來都在尋求認可。1757年,他出生在倫敦蘇荷區(qū)的小康之家,早早便立志當藝術家。他先是受到父母鼓勵,在雕刻家詹姆斯·巴塞爾(James Basire)門下做學徒,又在威斯敏斯特教堂潛心拓印。1779年,他進入皇家藝術學院(RA),接受正規(guī)美術訓練,先是學習雕塑寫生,接著畫模特,同時他還接受將“歷史繪畫”(描繪歷史、圣經(jīng)故事、莎士比亞文學和經(jīng)典神話中的場景)作為首要形式的傳統(tǒng)藝術訓練。

盡管布萊克對哥特藝術和米開朗基羅(當時名氣稍遜拉斐爾)的熱愛令他與皇家藝術學院的院長喬舒亞·雷諾茲(Joshua Reynolds)產(chǎn)生分歧,但他從未質疑過學院第一流風格的卓越性。縱觀布萊克的藝術生涯,他的創(chuàng)作從未關注人物肖像或風景這類次要主題,他的繪畫可以被視作“歷史繪畫”的變體。

大約在1809年,布萊克曾談及自己的藝術觀。“油畫是在畫布上的繪畫。”他說道,“而雕刻是在銅版上的繪畫,僅此而已。繪畫是一種執(zhí)行,僅此而已,最好的畫家必定是最好的藝術家。”盡管布萊克接受了高質量的訓練,他從未是最好的藝術家。他渴望創(chuàng)作壁畫和祭壇裝飾品,渴望讓藝術回歸米開朗基羅般的宏大、力量及原創(chuàng)性。然而,他自己的繪畫手法卻十分基礎,他對技巧的理解也很片面,他的畫幅很少超過一頁紙。作為一名繪圖師,他也有局限性:他的繪畫風格太矯揉造作——他筆下的身形過于細長,頭部的描繪無明顯特色,他對比例、關節(jié)的結合、角度也興趣寥寥。

必然,布萊克的同輩會認為他古怪又平庸。1809年,他為羅伯特·布萊爾(Robert Blair)的詩《墳墓》設計了一版插畫,小獲成功后,他在弟弟位于蘇荷區(qū)的男裝店頂層舉辦了一場個人畫展。“如果藝術是一個民族的榮耀,”他寫道,“如果天才和靈感是一個社會最重要的起源和紐帶,最能明白這些道理的人會肯定我的作品,讓我通過展覽對國家盡最大的責任。”無人與他分享這種觀點:前來看展的人寥寥無幾,他未能售出一幅畫,唯一的評論充滿敵意,那位評論家宣稱這些作品是“一個不健全頭腦的狂野宣泄”。

布萊克時常被形容為自成一派,是一個創(chuàng)新而獨立的局外人,是無榮耀可言的先知原形。某種程度上,這就是他,但也需要斟酌。布萊克絕不是同時代藝術家里唯一充滿想象力并具有鮮明風格的。在他所屬的藝術圈,亨利·富賽利(Henry Fuseli)、詹姆斯·巴 里(James Barry)和喬治·羅姆尼(George Romney)均能創(chuàng)作出古怪而強有力的作品,同時,富賽利和布萊克在皇家藝術學院的同窗約翰·斐拉克曼(John Flaxman)對布萊克產(chǎn)生過深遠的影響。在歐洲大陸,戈雅(Goya),一位真正的藝術大師,通過令人不安的形象,展示著自己充滿波瀾的內(nèi)心世界。在丹麥,阿比爾加 德(Nicolai Abildgaard)的 作品也時而能到達同樣的強度。還有德國畫家菲利普·奧托·朗格(Philipp Otto Runge),他 的想法也神秘極了。

如果說布萊克的宗教神秘世界——那些強烈的、擬人的形象(如烏里森、洛斯、艾尼薩蒙、泰爾),混合了基督教、古典和北歐神話主題——都只屬于他一人,那么他對政治和社會的一些感知,則能引起更廣泛的共鳴。他反對奴隸制,反對主流情感,他不信任正統(tǒng)宗教,也不信任祛魅的科學,他相信個體自由(包括一定程度的性愛自由),這一切使他在所身處的英國喬治王時代稍顯尷尬,而沒有完全格格不入。

布萊克的激進主義絕非反叛,即便是他與權威的唯一一次爭執(zhí)也并非外界所傳的那樣。1803年,布萊克與一個士兵扭打在一起。這名士兵指控布萊克襲擊他并危害治安,聲稱布萊克曾高喊“國王見鬼去吧。士兵都是奴隸。”當他被送到英國奇切斯特的巡回法庭上,地方執(zhí)法官很快判斷證據(jù)是偽造的,并將他無罪釋放。

這段插曲發(fā)生時,布萊克住在英國薩塞克斯菲爾法姆的一間小屋中,這間屋子歸詩人威廉·海利(William Hayley)所有,當時他正委托布萊克為他的書繪制插畫。盡管二人最終分道揚鑣,但海利只是19世紀頭十年間布萊克的眾多贊助人之一,正是這些人確保了布萊克的經(jīng)濟獨立。他們當中最堅定的一位當屬托馬斯·巴茨(Thomas Butts),他是一個公務員,負責軍隊的制服供給,他對布萊克的贊助持續(xù)了二十年之久。巴茨一度擁有布萊克的200多件作品,很多都收藏在他開辦的一所女校。布萊克的其他仰慕者和贊助者還包括艾格蒙特伯爵三世、約翰·林內(nèi)爾、風景畫家塞繆爾·帕爾默(Samuel Palmer)及被稱作“古人”的一群牧民。

這次布萊克展的策展人還有意強調一點:布萊克的妻子凱瑟琳(Catherine)才是他最重要的助手。她不僅操持家務,為他處理賬務,應對每一次經(jīng)濟危機,還幫助他壓印、上色。他們結緣于一次不尋常的戀愛。布萊克因上一段失敗的感情而悲傷,他向凱瑟琳傾訴。“你可憐我嗎?”他問她。當凱瑟琳表示可憐他,他卻說,“那么我愛你。”兩人的婚姻經(jīng)受住了歲月的考驗,盡管中間并非沒有嫌隙。尤其是根據(jù)詩人斯溫伯恩(Swinburne)的記錄,有一次,布萊克“因父權情結,提議在本就拮據(jù)多變的家里再娶一位妻子”。盡管如此,布萊克還是在人生盡頭向凱瑟琳告白:“你一直是我的天使。”

某種程度上講,如此的藝術、社會和家庭背景,更讓布萊克的作品顯得不同尋常。除卻在技術層面的弱點,他算得上最杰出的平面藝術家,對設計有著直覺的感知。他的絕大多數(shù)以人體為中心的作品,尺幅很小,視覺觀感卻很宏大。在泰特此次展出的300幅作品中,最后展出的是著名的《亙古常在者》(The Ancient of Days),畫里描繪了烏里森跪著鉆出太陽,用一副尺規(guī)丈量世界。這幅畫原是《歐洲:一個預言》的卷首插畫。1827年,布萊克在生命的最后時日完成了這幅作品,并稱“這是我最好的作品”。的確,這幅畫色彩鮮明,加深了日落時分的鮮紅,色調相較于布萊克別的上色作品更深,可以說是最有力量的典范之作。這幅內(nèi)容宏大的作品畫幅很袖珍,看似能覆蓋一整面墻,令人聯(lián)想到布萊克的英雄米開朗基羅,實際卻不過一張A4紙大小。

布萊克的畫作或許與文字有獨特的關聯(lián),主要都是圍繞《圣經(jīng)》、彌爾頓、莎士比亞、但丁及班揚等典籍而作的插畫,但他最大的創(chuàng)新卻還是在視覺層面。例如,他的插畫繪本,可說是中世紀裝飾手抄本的變奏,采用浮雕蝕刻的技法。他將這種技藝稱為“地獄法”,宣稱這是他死去的弟弟羅伯特在夢中傳授與他的。傳統(tǒng)的蝕刻用酸燒掉刻痕,浮雕蝕刻(布萊克沒有留下這種技術的詳細介紹)則是燒掉金屬板,讓文字和設計圖樣浮現(xiàn)挺立。布萊克的獨門絕技不止浮雕蝕刻,他還為蛋彩畫法著迷,這種技法用蛋清和蛋黃取代油來調和顏料,但在桃木板上可以與油和墨同時使用。不過,這種對古老技法的怪異嘗試,并不是每次都能成功。

1795至1805年間,布萊克完成一個12幅巨型作品系列,其中包括海底的牛頓,以及野蠻爬行的古巴比倫王。這個系列是布萊克更進一步的創(chuàng)新,他并非直接在紙上作畫,而是在硬紙板上先畫設計圖樣,然后壓一張紙,才開始上色,運用水彩和墨,完成作品。這種混合技法,讓繪畫表面的紋理更豐富,是采用其他方式無法達到的。

從泰特布萊克展的規(guī)模,就可見布萊克天馬行空的想象空間和驚人的創(chuàng)造力。溺水的烏里森,蜷著膝蓋好像要一頭扎進泳池中;四幅啟示錄里的紅龍的駭人形象——就好像恐怖電影里的莫羅博士身上長出了超人的肌肉、蝙蝠的翅膀,頭頂出了犄角,身上布滿鱗片。《歡樂日》(Glad Day)是狂喜版本的達芬奇《維特魯威人》,呈現(xiàn)了人類的自然狀態(tài)。布萊克畫中的形象沖破天際、穿過火焰起舞,他們蜷縮、跳躍、行進、擁抱,肆意伸展,或像音樂劇的主人公一樣揮動著手勢。對布萊克而言,人體呈現(xiàn)出各種造型,有無盡的表現(xiàn)力。

這次展品之全面,甚至會使觀展人感到疲憊。人們能看到布萊克對藝術高度的專注,這種專注貫穿了他的全部藝術生涯,從未有消退。展覽還體現(xiàn)了布萊克作品在如此地扎根于他所處的社會和藝術環(huán)境的同時,具有的超越時空的不朽性。就算與透納(Turner)和康斯泰勃爾(Constable)這些更為人接受的藝術家相比,布萊克顯得格格不入,但三人之間卻有諸多聯(lián)系。布萊克常在倫敦北部的漢普斯特德荒野散步,不時會偶遇康斯泰勃爾,他還曾公開表示過自己對那位年輕畫家的仰慕。這三人盡管各具特色,卻都是極具觀察力的藝術家。如果說透納和康斯泰勃爾成功地詮釋了外部世界,布萊克則堅定不移地凝視著想象的世界。

(編譯自Michael Prodger,“William Blake’s design innovations”,《新政治家雜志》)