紀念古元先生

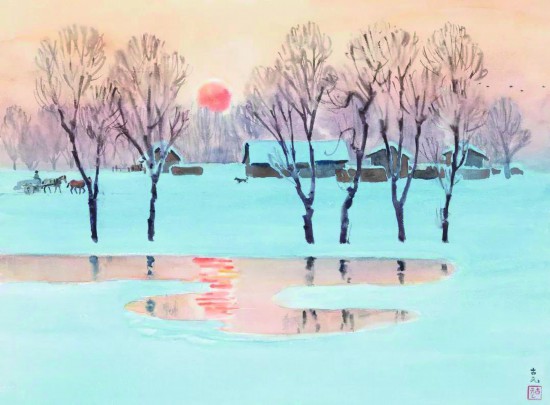

雪后夕陽(水彩,1972)

近日,中央美術學院主辦的“古元畫展:紀念古元誕辰百年”,借用百姓最喜歡的儉樸“閱報欄”的方式,用小磁鐵釘模仿延安時期酸棗枝刺釘畫,展出古元的版畫、素描、水彩作品共計243件組,以及家屬珍藏的文獻與歷史照片,試圖向觀眾呈現一個真實的古元。展覽標題使用了古元先生上世紀80年代第一次展覽時親自書寫的“古元畫展”。正如一位觀眾所說:“這樣的展覽是從窯洞里走出來的。”

我是古元先生的老學生,我在上學期間的作品就受到先生的指教。他常說,藝術就是要從普通生活中發現美的有意義的東西,這種東西可能人人都見過,但不一定被發現,你發現了,用你的語言把它表現出來就可以了。一個是發現一個是表現,看似簡單,其中的學理太深奧了。那時老師的畫風在同學中有廣泛的影響。我再三思考,要學只能學他走過的藝術道路。

古元先生是在中華民族的覺醒、“救亡”的洪流中投身到革命的文藝隊伍中的。他從小魯藝到“大魯藝”,思想感情發生了質的變化。彥涵曾說:當年在延安有很多人搞木刻,但是把陜北人的味道畫出來的只有古元同志。古元先生的早期作品《運草》《羊群》《哥哥的假期》《區政府辦公室》《減租會》《逃亡地主歸來》等,其實就是表現了邊區人民的普通生活,被徐悲鴻稱為“中國藝術界一卓絕之天才,乃中國共產黨之大藝術家古元”。

從一而終,他在各個歷史時期都留下有時代印記的精品,反映土地改革的有《焚燒舊契》;反映解放戰爭的有《人橋》《打過長江》;反映經濟恢復的有《鞍山鋼鐵廠的修復》《咱們是工廠的主人》;抗美援朝時期畫了精彩的戰地寫生,上世紀50年代創作了一批有觀賞品位的作品,如《甘蔗園》《江南三月》《秋耕》《玉帶橋》《祥林嫂》等;懷念革命傳統的有《回憶延安》《探望老房東老戰友》《劉志丹和赤衛軍》;晚年創作有《給人們甜蜜》,在《駱駝贊》畫中題寫:“負重任勞,取之甚少,予之甚多,不管嚴寒風旱,總是昂著頭邁著堅實的步子前進”。

先生畢生的創作歷程,緊密地與中國歷史的進程和人民大眾的命運聯系在一起,他踐行了為時代謳歌、為人民發聲的使命。任憑時風變幻,依然初心不改。記得在上世紀80年代,我曾多次聽他給老同學講過:“如果當年在延安不出來,一直搞到現在,可能會搞得更好一些。”在他身患重癥的時期,他說自己的一生該做的都做了,沒有什么遺憾。當他已經不能再創作了,最后做的一件事情,是將他的版畫和水彩畫作品捐贈給故鄉珠海市,他將作品裝裱好,裝在一個大布袋里,放在手邊的沙發外側,隨時等待交接。那時我負責老師與珠海之間的聯絡,珠海方面曾表示要付給他報酬,他說分文不要,如果要給就把這筆錢用在家鄉的文化事業上。他以高尚的人生境界,為自己的藝術一生畫上了圓滿的句號。

先生賜教于我們的是走“為人生而藝術”的道路。這個提法,我最早見諸文字記載是19世紀60年代,有人從西方引來,即“為人生而藝術還是為藝術而藝術”。“五四”以來文學界有過關于這個命題的論爭。1931年新興版畫運動以來,魯迅先生倡導為人民大眾的方向;1942年,毛主席《在延安文藝座談會上的講話》中提出為工農兵服務;新中國成立以后,又提出為社會主義和為人民服務,毛主席是把為什么人的問題作為根本的問題提出來。我想說一點幾年前的感想。

2015年紀念抗戰勝利70周年,天安門前舉行了大閱兵大游行,國人倍感振奮。最使我震撼的是從頭至尾播放的50首抗戰歌曲,將人們帶回到那個年代,曾經的民族災難與豪情歷歷在目。大型紀念音樂會演出抗戰歌曲,同時在背景天幕上打出一幅幅抗戰時期的版畫,這史詩般的音畫,曾經響徹中國的大地,鼓舞苦難的中國人民“前進,前進進”!中國的藝術曾經創造了光輝的奇跡。

當然,當代藝術遠比戰爭年代要復雜得多,豐富得多。但是當今的時代,依然需要民族的凝聚力和創造力,需要立志為國為民的藝術家,反映這個時代的藝術精品。我認為,古元先生的藝術成就是20世紀人類進步藝術在中國的一個坐標。我們今天紀念古元先生百年誕辰,意義在于接力。他們那一代人的藝術實踐,為我們提供了成功的參照,我們今天應該提倡什么,鼓勵什么,培養什么人,關系到未來藝術的走向。美術教育和教師重任在肩,責無旁貸。如果中國的藝術在我們的努力下向好的方向發展,就算沒有辜負前輩們的付出和民族的希望。