吮毫描來影欲飛

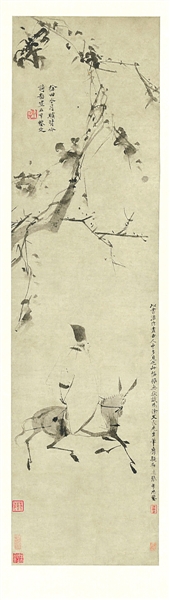

驢背吟詩圖(中國畫)徐渭

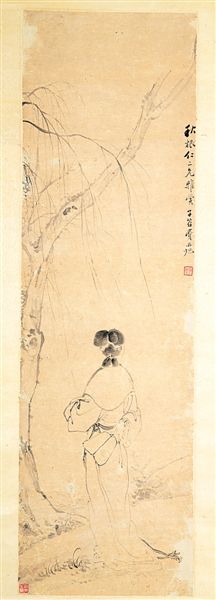

仕女圖(中國畫)費丹旭

中國書畫,貴在“尚意”。故寫意之風,綿延千載丹青,在似與不似之間生滿紙氣韻。

北宋韓拙在其著作《山水純全集》中曾寫道:“夫畫者,筆也,而所運在心。”可見,寫意不僅僅是以書入畫的瀟灑,是墨色淋漓的浩蕩,也是繪者主觀精神的寫照,胸中逸氣的抒發。

北京畫院近日攜手故宮博物院、浙江省博物館、廣東省博物館、重慶中國三峽博物館、天津博物館、中央美術學院美術館、廣州藝術博物院,聯合推出“吮毫描來影欲飛:明清寫意人物畫的象與神”展覽,帶我們從寫意的角度,尋找中國繪畫綿延千載的內在精神,并以此為當前的人物畫創作提供借鑒與思考。

清代畫家羅聘所繪的《丁敬像》現藏于浙江省博物館。“古極龍泓像,描來影欲飛”是這幅作品中的一首題詩,寥寥幾字便將寫意人物的氣質與神姿描述得入木三分。

寫意人物畫,發端于魏晉,顧愷之的《洛神賦圖卷》繪洛水之神,翩若驚鴻,婉若游龍,顧盼生姿,人人羨之。唐宋之際,文人倡以書入畫,不求形似,平淡而天真。南宋梁楷,洗練放逸,寥寥數筆已然神完氣足。直至蒙元士人寄情筆墨達到高峰,延續至明清,落墨皆在意趣。

明清時期,商業貿易繁榮,文人畫觀念復興,畫派叢起,畫法革新,呈現出異彩紛呈的繁榮景象。或以書風入畫,或以變形入畫;或以禪味入畫;或以世俗入畫……筆情墨趣,“意”態萬千。

三層展廳內,精心布置的芭蕉樹的高大寬闊枝葉與玲瓏剔透的太湖石相間,正是陳洪綬在人物畫作品中常常展現的文人雅士的高情逸致。陳洪綬,號老蓮,其所創高古奇駭畫風,造型怪誕,意境卻超逸深邃。此次參展的《右軍籠鵝圖》用色古淡,將晉代書圣王羲之愛鵝之情展現在怪誕與迂拙的筆墨中。“吳門畫派”大家文徵明的經典之作《老子像》以淺淡的墨線勾描,人物呈側面站立,身著道服,衣帶飄逸,雙手掬于胸前,神情溫潤恬靜,儼然是一副超然的智者面容。淺淺幾筆便將平淡的美學趣味與蓬勃的生命精神發揮到了極致。

宋代孫光憲的《北夢瑣言》曾記載,有人詢問詩人鄭棨近來是否寫了新詩,鄭棨回答:“詩思在灞橋風雪中的驢子上,此處何以得之?”此后,表現詩人騎驢游山涉水、尋詩覓句的題材逐漸為畫家們所青睞。徐渭的《驢背吟詩圖》當屬此類題材中以筆墨意趣取勝的佳作。

作為明代花鳥畫壇獨領風騷、以大寫意畫法見長的徐渭,留下的人物畫跡并不多見。現藏于故宮博物院的這幅《驢背吟詩圖》中,樹枝間所盤青藤紛披垂落,樹下一老翁騎驢緩緩而過,仿佛正在吟哦詩句,悠然雅適。徐渭畫人物多用減筆法描繪,且構圖簡略,往往只畫前景,遠景常幾筆帶過,為畫面營造出一種清曠的意境。以書法筆意入畫是其又一特色。圖中人、驢、樹、藤的畫法隱約可見真、行、草、隸之筆意,正是徐渭之畫能脫塵免俗、卓爾不群的原因所在。

費丹旭筆下的仕女在清代享譽畫壇,與改琦并稱“改費”。這件藏于重慶中國三峽博物館的《仕女圖》,作者以細筆勾勒人物形貌,著墨柔淡清雅。畫中女子手執紈扇,背影婀娜,將古代深閨女子的秀潤素淡展現得活脫而自然,對現代人物畫與民間年畫影響深遠。

中國的人物畫創作,幾經變革,引發了畫家從“以形寫神,意存筆先”到“意筆草草,神完氣足”的轉變。浙派畫家,遠承南宋院體馬遠、夏圭的勁健畫風,同時汲取元代文人畫率性的寫意技法,畫面瀟灑而富有逸趣。戴進的《二仙圖》中,人物衣紋線條為鐵線兼蘭葉描,襯景中的山水反映出明代早期人物畫的特色。

四層展廳,重點呈現了揚州畫派和海上畫派的面貌。現場依據《達摩圖》復原了情境,矮幾上的佛像、香爐和經卷頗為考究,鋪滿地面的松樹皮象征著達摩在松柏間的苦行。

揚州畫派打破了傳統文人畫的含蓄蘊藉和孤芳自賞,變得清新活潑而貼近生活。既能貼近市民文化而不失高雅,又可自抒胸臆而雅俗共賞,大大拓展了寫意人物的繪畫題材與表現語言。金農寫胸中逍遙高岸之氣,羅聘畫鬼趣百態,揚州八怪更是用狂、怪、奇、亂之筆寫百態人生。

海上畫派則繼承了揚州畫派抒發個性,取材生活的繪畫傳統,更上溯至石濤、徐渭、八大山人直至兩宋的寫意精神,融古意、西風、金石氣于一爐。錢慧安于文人畫、院體畫風格中融入楊柳青年畫元素,令人耳目一新;任伯年的繪畫發軔于民間,克承傳統又融以西畫,在傳統與現代、雅與俗、中與西的多元維度交織中,成為現代中國人物畫不同派別的源頭與先聲。

北京畫院副院長、北京畫院美術館館長吳洪亮說,此次展覽以風格流派概念切入對明清人物畫的研究,重在討論風格的異同以及風格變遷所呈現出的社會結構變化與審美趣味變化的內在邏輯。無論是寫意抑或工筆,豪放的筆墨抑或內斂的渲染,人物畫相較于山水畫和花鳥畫,夾纏著更為復雜的社會因素。研究的過程也是“打撈”的過程,搜尋這些依舊閃光的寶藏,溯古為今,重拾自信,這正是歷史研究對當下和未來的價值。

(本報記者 田呢)