用圖像再現人們世代傳頌的美好 ——關于中華創世神話和歷史題材創作的若干思考

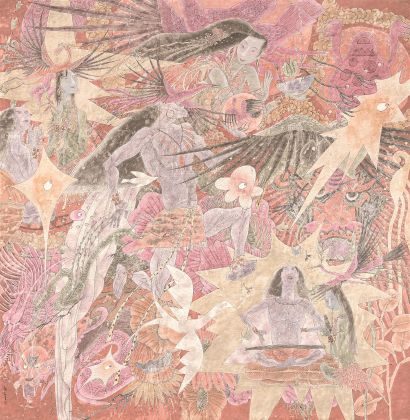

朱新昌《羲媧創世》

面對即將與公眾見面的這批作品——“中華創世神話”項目五十余幅主題作品,我不由得浮想聯翩。

我對于歷史題材美術創作的關注,發端于三十多年以前。1986年,我創作了第一幅大型歷史畫,以太平天國末年的故事為主題。著名作家王安憶與我做了一次對談。她是語詞犀利的人,盯住問,為什么要畫歷史題材,你究竟想做些什么?記得我是如此概括的:“我希望我的東西有容量,這就是我到歷史里找題材的原因,我迷戀恢宏的畫面,有崇高感的畫面,歷史有這個能量,歷史是將人類活動積壓濃縮之后的體現,這就是我要做的。”

直到現在,回味當時急中生智的應答,我依舊洋溢著激情,那是我內心的真實表述,也展現了作為一個畫家的我的個性。當我正視整面墻大小的宣紙,目光通向遙遠的過去,我確實獲得了創作的快感。有人不無挖苦地評論說,我的英雄主義情結太重。我不否認,我的創作有英雄主義的傾向。不過,我不是盲目歌頌無敵于天下的人物,我常常從苦難和悲劇中尋找推動歷史發展的力量。英雄人物經口口相傳被再塑造,我愿意用圖像再現人們世代傳頌的美好。

我和朋友們決定投入“中華創世神話”這個龐大題材的創作,是長期文化考量的自然而然的結果

當一堵墻被我用白紙蒙上并企圖畫上些什么的時候,事情就這樣開始了。從何落筆,起首落下什么,事先并不知道,常常是呆坐半天,目光在虛無的空間延伸,努力地與想象中的古人對話,等待“靈光”奇妙地閃現。比如畫《南京·1937》時,當宣紙拼接成四米乘以四米的體量展開時,正中的地方,紙有點皺,于是便落筆勾出一個骷髏。創作的開始看似有些偶然,就像原始人涂抹眼前的世界,是本能,也是蓄謀已久的自然而然。我所要強調的并非是畫家對確定性的掌握,恰恰相反,更多時候,歷史給人一種“天似穹廬,籠蓋四野”的蒼茫感,而畫家所做的,更像是一個猶疑不安的“拾荒者”,試圖在歷史的荒野中尋找一些散落的碎片,建構對歷史的理解和看法。

歷史是什么?歷史畫應表現什么?

這是一個令人困擾的問題。當你覺得對歷史有所把握時,一些晦暗不明的東西就會越發困擾你。為此,我想起瓦爾特·本雅明筆下“牧人們”似乎單純的工作:“在某處若是發生了值得紀念的事,牧人就會將詩句留在一塊巖石、一個石子或者一棵樹上以將其銘記。”

在某種意義上,我們現在從事的依舊是“牧人們”的工作。畫作便是“一塊巖石、一個石子”或者是“一棵樹”。我們描摹,但是不僅僅滿足于描摹,表達成為我們更迫切的工作。繪畫在本質上是情感表達的需要。就像石器時代的壁畫,是原始人為了得到神靈的注目;希臘人需要為英雄樹名,使雕塑得到發展;歐洲人需要為真人“照相”,于是發展了肖像畫。我們描摹歷史,不是為了表達對歷史逝去的哀悼,我們哀悼的是生命,并且試圖尋找歷史起落浮沉中的哲學意味。

歷史以沉重的嘆息予人反思的力量。所以,赫爾琴說,充分理解過去,我們可以弄清現狀;深刻地認識過去的意義,我們可以揭示未來的意義;向后看,就是向前進。

經歷了多年的思考和研究,我和朋友們決定投入“中華創世神話”這個龐大題材的創作,并非心血來潮,更沒有商業的計算,是長期文化考量的自然而然的結果。

對于中國歷史題材的探究,持之以恒,目光慢慢深入,越走越遠,進入了中華文明的開端,中華文明的本源。

大約在1996年,我創作了一幅《大禹的傳說》。大禹,作為上古的英雄人物,他的豐功偉績,遍布后來被稱之為“神州”的版圖,其時間跨度,正是中華文明從“神話傳說”向“民族國家”轉型的重要階段。不是大禹的個體有多少呼風喚雨的本事,其實是人們懷念那個時代的民族精英力量,他們既要敢于面對兇險的大自然,也要理順原始部落的利益爭奪。順著大禹再往前探索,漸漸走到了天地混沌初開的時光,為什么不塑造文明原初的英雄代表呢?那種沖動不可抑制,大約在2001年,最后形成的作品是《開天》,把傳說中“開天辟地”的盤古作為圖像的核心,創作過程充滿了高山仰止的激情。

這時候,遇到了文化跨界交流碰撞的機會。作為一個畫家,即使已經對歷史,對中華文明的本源,產生了濃厚的興趣,但是,我沒有相應的學術基礎,沒有更加廣闊的視野。我僅僅是憑畫家的直覺,來組合故事元素,構造想象中的原初場景。

2003年,全國政協十屆會議時,我和著名導演吳貽弓、著名學者趙昌平朝夕相處。他們對我的新作《開天》有濃厚的興趣,話題由此展開,先是點評作品的優劣得失,接著說到作品的內涵,后來,思路大開,誰先拓展的,已經記不清楚,總之是離開了《開天》這一幅具體的作品,往遠古朦朧的歷史全面進發。三個人越談越興奮。吳貽弓廣闊的文化視野,趙昌平深厚的歷史學術功底,把交流引入全新的天地。“中華創世神話”,這個主題終于跳了出來,頓時,我們三個人激動不已。當時的核心想法:西方的創世神話,家喻戶曉,連中國的許多孩子也知曉。中國的文化素材,在“創世”這一塊并不缺啊,為什么沒有系統整理,為什么民眾只知道幾個零星的故事,且知之不詳?

我們意識到,這個文化項目的浩大和艱難,不是畫幾幅畫,寫幾篇文章能夠實現。于是,我們想到了共同的朋友孫颙,他既是作家,又在出版界擔任領導,有組織文化項目的能力,因此,決定邀請他一起來做這件事情。

當然,僅僅靠我們幾個文化人的微薄之力,要把項目全面實現,幾乎不可能。事情反復折騰多年,直到2016年,中共上海市委宣傳部決定把“中華創世神話”列為重點文化工程,動員全市文化學術各界力量參與,才終于有了像模像樣的框架。

藝術有歷史感就厚重,沒歷史感就單薄。努力繪出中國文化的精氣神,自己的精氣神也提升了

在“中華創世神話”美術創作啟動階段,眾多藝術家坐下來交流時,有一個想法是相通的,覺得這是中外藝術對話最合適的題材。每個民族,除了沒有記載,難以查考的,其文明之初,必然有創世神話這一段,其中,美術元素存留的內容最為豐富,包括巖畫等等。不過,真正經后世整理而影響深遠的,是西方創世神話,其主體是大量誕生于文藝復興時期的美術創作。知己知彼,方能立于不敗之地。我和朋友們,對于西方創世神話的美術作品,花了大量時間予以研究。

西方創世神話題材,在誕生之初選擇的是非寫實手法,隨解剖學、透視學等新的科學在文藝復興時期的興起,逐漸轉向寫實主義,并一直持續到19世紀。這一段的作品,由于其美術語言的簡明易懂,使西方創世神話變得家喻戶曉。到了19世紀末20世紀初,在現代主義思潮審美影響下,此類題材又出現非寫實的趨勢,一波幾折。

與西方“歷史畫”相對應的概念,中國古代稱為“人物故實”。大致來說,中國的歷史畫傳統,濫觴于先秦時期,勃興于漢代,繁榮于唐代,中興于宋代,至明清則漸為衰變。從西周初年的“武王、成王伐商圖及巡省東國圖”到漢墓壁畫再到魏晉南北朝時期的《女史箴圖》,唐代的《歷代帝王圖》《韓熙載夜宴圖》,北宋的《清明上河圖》以至明清的《康熙南巡圖》《蘇武牧羊圖》等,可謂流傳有序。“五四”以后,西方素描造型技法的引進,逐漸形成了新的歷史畫傳統。徐悲鴻可以說是現代中國歷史畫的奠基人。他的歷史畫作品《愚公移山》《田橫五百士》等,寄托了對社會現實的悲憫和民族精神的呼喚。新中國成立后,在國家的號召支持下,出現了革命歷史畫創作的高潮,董希文的《開國大典》、羅工柳的《地道戰》、石魯的《轉戰陜北》、侯一民的《劉少奇和安源礦工》、詹建俊的《狼牙山五壯士》、靳尚誼的《毛主席在十二月會議上》等是這一時期的代表作。總體來說,從寫意到寫實,中國歷史畫走過了一段較長的發展歷史。

中國歷史畫的重要缺憾,在于沒有充分發育創世神話這一塊。中國古代的《山海經》,包含了很多神話與傳說。你仔細去看,里面的繪畫,數量不算很少,但是不具備詳細敘事的功能,屬于零星散漫的形象——其實,它的文字也過于簡單而沒有充分承擔敘事的作用。

我們從這里出發,弄清楚了幾個問題:

古典文獻里屬于中華創世神話的美術作品,像其文字作品一樣,未經系統整理開發,沒有規模性的創作,因此不可能對民眾產生很大影響,這是與西方創世神話的最大區別。

未經系統開發的文化遺產,基本屬于原初自然狀態的素材,蘊藏豐厚,但需要花功夫梳理,指導創作的方法和理論也亟待建立。

上述兩點,對于希望彌補中華創世神話的文化缺口,進行大規模美術創作的畫家們,形成很大的挑戰。工作開始初期,畫家們坐下來屢次研討,竟然有無從落筆之感。藝術手法上,到底以文藝復興時期的寫實為標桿,還是參照后來的抽象非寫實一路?光是這個具體的技術問題,就爭論不下。

后來,逐步取得統一的認識,使創作得以全面鋪開,是從認知上解決了難題。首先,西方文藝復興是相當長時期的過程,在文藝復興之后又不斷發展,是幾百年的歷史,我們不能期望在短時間內一蹴而就,我們僅僅是鋪路,把這件文化大事做出一個開頭。同時,方法上也做了變通,先著手創世神話的連環畫創作,讓每個藝術家充分發揮創造力,不求風格的一致,然后拿到社會上聽取大眾的想法。有了這個鋪墊,后來的大型主題畫創作,底氣比較充足。即使在五十余幅主題畫基本定稿的今天,我們相信,這依然是一個開端,是為中華創世神話創作的繁榮做鋪路石而已。

在我看來,畫家是用手思想的人。繪畫的過程,比較像技術性含量較高的勞動,再多的想法,到了畫布面前都得讓步于落筆的一起一收。畢加索曾經說過這樣一句話:“藝術本身不變,而是人的思想在變。”假如一個藝術家改變了他的表現風格,恰恰說明他觀察現實的方式發生了變化。

在從事“中華創世神話”創作之前,我已經開始不斷思考中國畫創作的長處與短處,并且探求創作的變化和創新之路。在參與創世神話創作的十幾年中,我的認識逐漸清晰起來。

我的好友、著名音樂指揮家譚利華曾向我講述樂曲中和聲的重要性,拿普通樂曲與和聲充沛的樂曲進行比較,差距可想而知。我的理解,所謂“和聲”,就是要把生活的豐富性盡量糅合進創作。藝術問題相通。中國的美術創作源遠流長,墨色宣紙融合運用,抽象語言發達,走在世界美術創作的前沿。但是,中國的繪畫,特別是明清以來主流的文人畫,以小橋流水、孤高自許為基調,少見宏大作品,沒有長江大河的氣勢。這個問題,是當代中國美術繞不過去的難題。

我曾經講過一句話:“藝術有生活就大,沒生活就小。”表達的是創作與生活之間的關系。我進一步認識到:“藝術有歷史感就厚重,沒歷史感就單薄。”這是就藝術與文化積淀的關系思考。通過神話項目的創作,不少藝術家深有感觸,花時間研讀古代文化,與上古英雄對話,畫風為之一變,氣勢出來了,氣韻豐滿了。對于出道不久的年輕畫家,好處更大,會有益他們長遠的創作。

在總結創世神話的連環畫成果時,有畫家感慨,努力繪出中國文化的精氣神,自己的精氣神也提升了。在全國政協會議上,我有過一次發言,說了“抓住人性最本質的東西,用國際性語言講故事,把中國神話講給世界聽”。這個體驗,是和不少畫家交流出來的。我們不需要過分仰視西方的藝術,我們可以平等交流。他們好的風格(比如厚重大氣)我們可以學習,我們的長處(比如抽象靈動)繼續發揚光大,中國的美術創作,天地廣闊,山高水長。

繪畫藝術發展至今,東方或西方,并非“非此即彼”的二元論選擇,而意味著更為開放的視野。“創世神話”就是打開對話的契機

二十世紀初,隨著愛因斯坦劃世紀的論文發表以及畢加索《亞威農少女》的面世,相對論與立體主義分別在空間和時間的意義上再次革新了人們觀察世界的視角。英國學者阿瑟·米勒的專著《愛因斯坦·畢加索》論述了愛因斯坦和畢加索兩個偉大的靈魂在時空的相遇,他說:“繪畫上立體主義和愛因斯坦相對論同時出現不是偶然的,都是一種思想革命。”

在討論中華創世神話的創作時,我由此體驗到其中愛因斯坦和畢加索之間的邏輯關系。從具象到抽象,與其說科技解放了繪畫,不如說科技解放了心靈。以比較的眼光來看中西方繪畫史,中國繪畫的觀察方式注重抽象寫意,而西方則傾向于寫實。這和中西方文化的差異是分不開的。中國的文化,信奉天人合一,感悟著人和自然的關系,抽象表達物象,形成中國視覺藝術的審美定式。西方注重人自身的力量,形成他們具象的表現手法。然而,當愛因斯坦和畢加索同時詮釋了時空交錯的定義,對時空的認知自然地進入了二維時代,東西方認識世界的視角不期而遇,終于有了某種意義上的重合。殊途同歸,繪畫藝術發展到今天,東方或西方,并非就是一個“非此即彼”的二元論選擇,而是意味著一個更為開放的視野。

這也是我和我的朋友們在創世神話實踐中的全新體驗。

文藝復興已經把造型的震撼力推到極致、頂峰,造型的資源已耗盡,我們必得另辟道路,以線條、塊面、色彩的分割和對比來占領視野,這就要建立比具象的自然邏輯性更強大的形式。中國畫發展源遠流長,我們的祖先給了我們豐富的“家當”,是寶貴的財富,同時在一定意義上也是一種限制。有限制必有探索,有探索必有發展,這也是時代對中國畫家提出的新的考驗。

宣紙是中國畫的載體之一。線條是中國畫安身立命之本、最重要的手段,它其實合乎繪畫的二維本質,依賴其劃分區域。并且,“線”非常富有表現力,“線”的造型與“一線二面”的認識,無疑是中國畫的精髓。油畫也有線條,但是并不像我們這樣依賴。油畫注重素描,色塊是其有力的表現手段。如果說“線”是我們引以為傲的資本,相比之下,中國畫的顏色實在不怎么夠用。科技的進步給予創作更多的可能性。朱乃正先生教我用水溶油畫顏料,宣紙上一試果然不錯。歸根結底,宣紙才是我們最大的家當。一切有利于創作的手段都可以借用。

中國畫和油畫之間,有突破界限的可能,同時也有必須堅守的立場。“突破”與“堅守”,這個話題,展開來論述會有許多分支,這里只能打住了。

如果說要在中國繪畫和其他各國繪畫之間找到一個“共振點”,“創世神話”是打開對話的契機。西方有氣宇非凡的宗教畫,我們也應該有精彩的神話繪畫。與希臘神話嚴密的體系相比,中國古籍的記載相對零散,但是呈現了中華民族的魂魄。如果說希臘神話對于世界的描述是好奇和激情的,那么中國神話則偏于冷靜與沉思,尤為顯著的是它的尚德精神。

中國神話碎片式的記錄、遙遠的詩意以及強烈的悲劇意識給予后人無限想象和浪漫情懷。當我們以“重述”的意識進入古代神話系統,通過對古代神話歷史圖景的描繪,再現人對自然的抗爭和在抗爭中迸發的扎根于土地的力量,以此建構與西方世界的平等對話。

我認為這樣的對話是可能的。無論是盤古開天、大禹治水、后羿射日抑或是鯀和夸父的故事,我們看到了人對命運的抗爭和不屈不撓的勇氣。

我是一個英雄崇拜主義者。在他們身上,無論是豪邁,還是悲情,都令人動容。尤其是后者,更給人一種恒久的遺憾和唏噓。我畫《大禹的傳說》,我看到了大禹治水的勝利,更看到了大禹治水所要付出的沉重代價以及這種代價的意義。甚至,這個代價的意義還要追溯到大禹的父親鯀,所以我又畫了《鯀的故事》。在神話系統中,鯀的故事要更為豐富和完整。據《山海經·海內經》記載,鯀是上界的天神。天帝以洪水懲罰世人,鯀憐憫世間的苦痛,決心平息洪水,偷取天帝的至寶“息壤”來治水。不幸的是,洪水快要平息時,天帝發現了息壤被竊,派人在羽山將鯀殺死,并奪回了剩余的息壤。

鯀的故事,很容易使人聯想到希臘神話中的普羅米修斯,因為為人類偷取火種,而被天帝囚禁在高加索的山頂,遭受惡鷹啄肝和風霜雨雪的懲罰。

鯀和普羅米修斯都代表了神話中自我犧牲的英雄形象。對普羅米修斯來說,忍受磨難是他對抗的方式;而鯀的方式則更為徹底,死亡也不能消滅他的意志,為了完成治水的強大愿望,鯀的精魂久久徘徊不去,經過三年之久,他的身體里竟然逐漸孕育了新的生命。這個新的生命就是將會代替鯀完成治水事業的大禹。

這是我鐘愛從英雄人物身上尋找力量的原因。雖然在同不可戰勝的厄運的搏斗中毀滅了自己,但他的心靈卻因此變得無比高尚。

瓦爾特·本雅明有一本論藝術的書《迎向靈光消逝的年代》。在本雅明看來,藝術作品“一旦不再具有任何儀式的功能便只得失去它的靈光”,他擔憂機械復制時代藝術作品“靈光”的消逝。我想,忠于藝術創作的基本規則,具備深邃洞察歷史的目光,是迎向“靈光”的唯一途徑,也是讓藝術重新煥發靈光,讓大眾喜歡優秀作品的正確道路。

(作者為上海中國畫院院長)