詩人陳超的青春歲月:校園生活與愛情(附日記)

五年前,2014年10月30日,詩人、詩歌批評家、大學教授陳超以決絕的姿態作別人世。

10月27日,是陳超的生日,我們再度想起并紀念他。

作為詩人,陳超保持先鋒性,尖銳而不懈探索。作為詩歌評論家,他專注于詩學理論建設,從他的研究可大致了解中國詩歌近三十年的發展和流變。關于自身的創作,他這樣總結:

“我走過了從理想主義者到經驗論者,從主要寫‘自我意識’到更多地寫‘生活和事物紋理’的寫作歷程。我想,它們之間的差異性,統一為我對人、母語和大自然的永遠的熱愛。”(《熱愛,是的·后記》)

1958年10月27日,陳超出生于山西太原一個普通知識分子家庭。在那個特殊年代,陳超的童年不會缺少饑餓,但也同樣“富裕”。由于家庭影響,尤其受到有著文學夢的母親影響,陳超從小酷愛讀書,十幾歲便開始寫舊體詩。1972年,高中未畢業的陳超成為下鄉知識青年,生活雖貧苦,但豐富的“地下閱讀”為他日后創作打下了堅實的基礎。1975年,陳超進入石家莊拖拉機廠的齒輪車間,兩年多后,1978年初,陳超考入河北師范大學中文系。幸運的是,那也是中國詩歌的黃金時期。大學時期,陳超開始自覺性地創作詩歌與評論,終其一生。他摒棄掉書袋式的、詞語堆砌的評論,而是用詩人的敏銳感受力和文本細讀的方式解讀詩歌,并創造了獨屬自己的詩學體系——生命詩學。雖然因“詩評家”身份過于顯著,陳超詩人的身份幾乎被忽略,但其詩歌與理論一直相互滋養、并行不悖,最終,他完成了為詩的一生。

陳超逝世后不久,他的學生、詩評家霍俊明開始搜集、整理陳超的大量日記、書信和影像資料,重讀他的詩歌和詩學著作,在2015年整理出版了陳超詩歌合集 《無端淚涌》,2018年出版了近50萬字的《轉世的桃花——陳超評傳》。這部巨著,既是學生對恩師一種報答和交代,也是對中國現代詩歌的一種反思和引導。《轉世的桃花:陳超評傳》將殉道者“粉碎的身體重新抬回地面”,但霍俊明同時又將自己撕裂了存活在文字中間,兩份劇痛由一束詩歌的圣光融匯在一起。(雷平陽語)

今天,我們從《轉世的桃花:陳超評傳》中選取描寫陳超大學校園生活與愛情的兩個篇章,一覽他的青春歲月,緬懷這位不可多得的杰出詩歌評論家。

陳超的大學時代

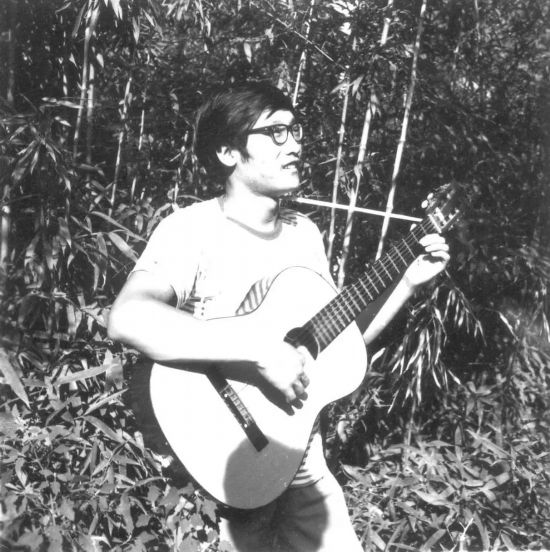

1977年,陳超在石家莊拖拉機廠

穿著海魂衫彈吉他的校園詩人

靜靜地,把超重的擔子挑起

讓黑色的斜影留在身后

攜著手,跨出0.85米的大步

朝著新的燦爛的晨曦

——陳超《堅定地向著未來》(1980)

大學期間,圖書館成了陳超唯一的絕好去處。在蒙塵多年的光線暗淡的圖書館里,陳超將堆砌在潮濕墻角的詩集,尤其是外國詩人的詩集,如獲至寶而又小心翼翼地打開,將那些打動他的詩行記錄在他的黑色或綠色的筆記本上。隨著朦朧詩的熱潮和文學傳播限制的寬松,圖書館中的書籍數量與日俱增,而陳超也得以開始接觸大量現代主義詩人作品,其詩歌寫作風格也開始發生了根本性的變化。在20世紀70年代末到80年代初的詩歌的黃金時期,陳超也在私心里想成為一個詩人,因此,在大學期間陳超的詩歌閱讀量是驚人的。

1979年夏天,陳超拍過一張照片,穿著海魂衫彈吉他。富有音樂天賦的陳超曾在不多的場合給親友和師生展現過他充滿磁性的歌喉(按照大解的說法陳超的嗓音像是沙塵暴但是又有磁性)。陳超會彈揚琴,拉小提琴。再次翻開照片,陽光正打在這個二十歲出頭的年輕人憧憬著未來的臉龐上。熱愛,是的!他帶給我們太多溫暖的記憶,還有縈繞于懷的歌聲。

1978年冬天,以河北師范大學中文系為中心,在石家莊成立了一個跨校的大學生詩歌社團——“新松詩社”。“新松詩社”的基本隊伍以河北師大七七、七八級文科大學生為主,1979年以后又有各年級新生陸續加入。此外,還有河北化工學院、河北機電學院、河北教育學院、河北醫學院的一些詩歌愛好者。當時河北師大校團委、學生處已經指定了詩社社長,但籌備會上被學生們否定,決定投票選出詩社社長。1980年11月《新松》第一期出刊(油印,16開,約印三百冊)。陳超作為河北師范大學“新松”詩社的社長主持了成立大會。這次成立大會陳超得以結識了詩人曼晴、劉章、旭宇,中文系的馮健男教授以及劉紹本、唐文斌等老師參加,甚至校長也到場講話。會上不僅朗誦了曼晴的《黃河行》、劉章的《北山戀》、王洪濤的《三門峽之歌》、旭宇的《古墓上的鮮花》,還集體朗誦了陳超的詩作《讓我們行動吧》。會上陳超還唱起了歌曲,掌聲一片。隨著《新松》的影響,已經不局限于詩歌,而是涉及小說、散文等各種文體,并且《新松》與當時省外高校的民刊也取得聯系,比如東北師范大學的《北方》、武漢大學的《我們》、中山大學的《紅豆》河北大學的《琴泉》等等。他們一起參與和見證了那個火熱的詩歌民刊時代。于是,《新松》從發展的需要由詩歌刊物轉為綜合性文學刊物,也隨即更名為《崛起》。《崛起》前后出過兩期(16開,鉛印)。

通過閱讀,陳超開始在書信和日記中寫詩,記讀書筆記,并開始寫一些短文。

1980年4月,陳超在《大學生文選》中首次公開發表詩論《做個人真實情感的歌手》。1980年9月,在石家莊市文聯主辦的刊物《新地》發表短詩《傘花》。1981年1月8日的《河北日報》發表了陳超那一時期的理想主義朗誦詩《堅定地向著未來》。

不再為昨日的傷口啜泣

把它深深刻進心底

昨天之后是無數個明天

未來的路

等著我們開辟

歷史在艱難地尋找伴侶

祖國急待插上羽翼

現實不允許我們

要求過多體恤,無休無止地嘆息

你腳下的大地還是多么貧瘠

擦干腮邊的淚滴

該逝去的……就讓他逝去

革命不能在劇院里排演

復仇的目的在于勘探生產力

秋天沒留下紅碩的果實

快抓住春天蓮勃的新綠

昨天失去的

向明天索取

淚,沉重、燦爛的淚

要流就流進血管里

靜靜地,把超重的擔子挑起

讓黑色的斜影留在身后

攜著手,跨出0.85米的大步

朝著新的燦爛的晨曦

1980年2月

1980年初春,一個家在北京的同學楊兵帶回來地下民刊《今天》和《沃土》。尤其是《今天》對當時的陳超產生的影響不啻地震,那種完全不同以往的詩歌方式為陳超打開了另一個窗口。多年后,陳超也注意到當年的很多民刊都被《今天》的強大潮水給淹沒:“《今天》已經進入史冊,其實被遺忘的民刊《沃土》,實際上也非常棒。其中有一個詩人譚健是很優秀的。他放棄寫詩后考取北大博士,從事古典詩歌研究。后來才知道,這個人是蕭乾的兒子蕭馳。”

大學期間,陳超完成自制詩集《解凍》。“解凍”這一詞自然讓人想到在“文革”時期秘密流傳的蘇聯作家愛倫堡的小說《解凍》。“解凍”無疑也成為一個時代結束而另一個時代開始的最好象征。而與社會轉型一同發生的,還有青春生命的解凍和詩歌創作的解凍,舂天,終于在被長期寒冬擱置之后降臨了……除了能夠接觸的民刊,陳超還通過盡可能多的渠道(比如省圖書館和師大圖書館的《世界文學》《外國文藝》《國外文學》《譯林》《美國文學》《當代蘇聯文學》等刊物)閱讀了一些世界文學作品,那是一個文學閱讀饑渴的年代。1980年底陳超讀到了袁可嘉、董衡巽、鄭克魯等編選的《外國現代派作品選》,“我們整日處于‘跟上翻譯’的快意閱讀中”。當然,對陳超產生重要影響的是詩歌。尤其是《世界文學》1979年第4期上卞之琳譯的瓦雷里的《海濱墓園》和《外國文藝》1980年第3期趙蘿蕤詳的艾略特的《荒原》,被深深震撼了的陳超,把它們都抄錄在了日記本上。穆旦(查良錚)譯的普希金,錢春綺譯的海涅、拜倫,戴望舒譯的洛爾迦,以及聶魯達的詩都宛若詩歌的森林和花園讓陳超流連忘返。當然,限于翻譯的尺度尤其是殘存的意識形態的影響,那時的詩歌翻譯仍然是有局限性的:

“按照主流意識形態的價值尺度,聶魯達有所謂的進步性,所以在中國并沒有遭到全面封禁,特別是類似于《伐木者,醒來吧》《馬楚·比楚高峰》這類作品。但是他的那些關于愛和絕望的愛情詩就翻譯得很少,和‘性’有關的東西也被選本自動選掉了。當時讀的主要還是那些能夠和中國革命或者蘇聯革命相呼應的作品。除了聶魯達、波德菜爾早年馬雅可夫斯基以外,還有點超現實主義詩人的作品。這些人曾經是共產黨員,所以作品并沒有被全部的屏蔽,譬如說艾呂雅、阿拉貢。還有一些接近現代主義,但是又不是。比如說俄羅斯的所謂的響派詩人沃茲涅辛斯基,作品有很多現代主義的元素,常常以變形乃至怪異的方式寫生命內部的震蕩。”(2013年3月17日陳超給姜紅偉的信)

1982年到來了。新的一年開始的時候陳超除了主要看一些哲學和歷史書籍(比如《懺悔錄》《中國歷史綱要》)之外,還把精力投入到了練琴當中。此時也是陳超學術研究的起步階段。《河北師范大學學報》(社科版)第4期發表詩論《試談魯迅早期的新詩》。1983年2月,《河北師范大學學報》(社科版)第2期又發表了陳超的論文《論聞一多詩歌藝術探索的得失》。1983年10月,《飛天》發表詩論《新的陽塞》,該文被《新華文摘》第11期全文轉載。《試談魯迅早期的新詩》一文,方法獨特、角度新穎,對魯迅的詩論、早期六首現代詩的解讀以及對時代思想語境和現代詩的生態辨析的歷史定位已經非常準確、深入、透徹。這早已超出了同代人和在校大學生的評論水準(陳超投寄此稿給學報編輯部的時候還未大學畢業,文章署名是“中文系學生陳超”)。“從上邊我們談到的六首新詩可以看出,他不是像有些詩人那樣苦苦地向貧乏的內心搜求感受、甚至神經質地折磨自己,力求折磨出奇特的感受來,而是用鷹隼般的目光攫取一切,抨擊那些‘黑如墨的夢’、糟蹋鮮花的蒼蠅以及愚頑不化的復古主義者。值得提出的是,魯迅早期新詩創作,能把深刻的現實和戰斗的理想互相滲透,熱烈地謳歌直理,號召人們把握現在,堅定地向著明天。這些詩雖不乏時代的苦悶,但總起來看,并沒有表現過多的傷感和冷漠,既有戰斗、冷峻,又有點兒溫柔、熱情。魯迅不是為寫詩而尋找感受,他的詩是久埋在胸臆的、不得不裂骨爆發出來的聲音。正因為這樣,他早期廖寥六首新詩每一首都有一個新的落腳點——主題,有新的發現;題材換一個新的角度;每首詩都能給人以新的感受,令人進行一番思索。魯迅新詩的特點還表現在語言上,是純粹口語式的創作,清新明快,自然深刻且富有一定啟示性。按照通常的說法就是讀著順口、聽著順耳,是真正打破傳統詩束縛而又絕無歐化傾向的大眾語言”“魯迅新詩產生于中國新詩的幼年階段,當然難免有稚嫩甚至粗疏之處,這一點稍有文學發展常識的人都會理解。魯迅站在大眾立場,在新詩剛剛出土就注意到它的戰斗性,大眾化問題,實在教人欽敬不已”。尤其是《論聞一多詩歌藝術探索的得失》一文,陳超深入闡釋了聞一多新格律詩的“三美”(音樂美、繪畫美、建筑美)的主張及其實踐,可貴的是注意到了聞一多新詩理論與實踐之間的復雜性和一些齟齬之處體現了詩歌創造與詩歌理論的辯證關系,也回復到了詩歌本體的依據和創作規律:“這些形式嚴整典雅,其佼佼者做到了整齊中求變化,凝重中求放逸,顯得錯落有致,頗見風采。雖然它們的作者宣稱‘要戴著腳鐐跳舞’,主張新格律詩每行字數應整齊,但在實際創作中,他卻常常‘立法自犯’,不斷構筑出新穎靈活的排列形式。”尤為難得的是這篇早期的論文不只是聞一多的個案研究,而是從現代詩歌史的譜系和場域出發,論據堅實、視野開闊、運思獨到、文氣貫通,具有強烈的問題意識和反思精神,比如指出聞一多和何其芳新格律體詩歌(現代格律詩)理論與實踐的各自得與失:“回溯我國詩歌發展源流,就會清晰地看出,詩歌前進的趨向是由整齊到變化,這種趨勢不會到新格律體就停止。這里需要多說幾句,20世紀50年代初,熱心的何其芳同志曾努力倡導過建立‘現代格律詩’,想通過格律化的道路增強新詩的音樂性,達到民族化目的。他的主張與聞一多的新詩格律大同小異。他比聞一多高明之處在于:只求新詩每行的‘頓數’一致,有規則地押韻,而不以每行整齊字數的建筑美’為建行的主要原則,節與節也僅求大致勻稱。這些基本意見集中在他《關于現代格律詩》一文。但是,藝術生產有其自己的規律,歷來都是詩產生格律而不是格律產生詩,這一點又是他遜于聞一多之處。”

隨著文化語境的轉換,這一饑渴式的單向度吸附式求問于西方文學和文化閱讀自身也發生了值得深入反省的問題:

“對于時下的詩歌寫作和詩歌主張,我越來越不滿意,甚至反感。其不正之處主要有兩端:一個是追求現世現報,以臨時性的策略術語武裝自己,搶占時代舞臺,越是對西方文明不了解的人越是起勁地響應西方學術新動向,致使那么多學中文的人都走到了中文的反面,連專門談論中文的文章也一概使用西方術語,似乎離開了‘話語’、‘語境’、‘小敘事’、‘權力’、‘及物不及物’、德里達、福柯、利奧塔、羅蘭·巴特就談不了中國的事,似乎談論這些東西的人的知識背景是希臘文、拉丁文、英文、法文、德文、柏拉圖、亞里士多德、羅格斯、《圣經》、阿奎那、笛卡爾、斯賓諾莎、康德、黑格爾、叔本華、尼采……但我敢肯定他們對此知之甚少。因此可以說種種時髦的理論修辭的泛濫已經到了恬不知恥的地步。這有違知識分子自我反省、自我懷疑、自我批判的道德傳統。另一個不正之處是只知有文,不知有道,在寫作與思想之間、寫作與哲學之間、寫作與歷史之間、寫作與文化之間、寫作與倫理之間,甚至寫作與語言之間(這說起來荒謬),既無發現,更無創獲。”(1997年5月24日西川給陳超的信)

陳超的愛情

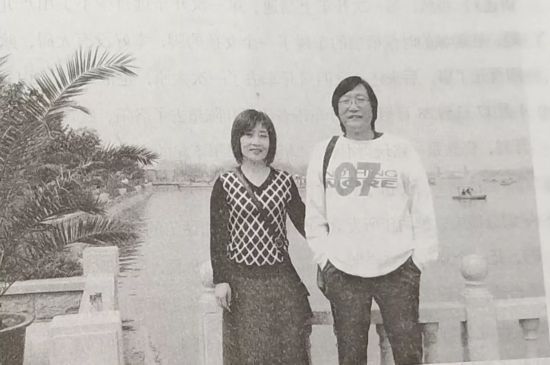

1983年6月14日頤和園,陳超和棲棲第一次合影

二十歲出頭、精力充沛、身體健碩、才華橫溢、頭腦獨立的陳超當然也渴望著愛情,“沒有愛的青春是蒼白的”(陳超詩歌,未刊稿)。

但是對于愛情,陳超是非常審慎的:“愛情會使人崇高,會使人做出連他自己也感到驚奇驚喜的事情,我渴望著愛情,那種不帶有憐憫與功利性質的愛情,姑娘們是庸俗而多疑的,真讓人掃興。”(日記,1981.10.15)

陳超一直在等待著那個真正讓他心動、讓他愛一輩子的女孩出現。

那一天,終于來了。“一件禮物,愛情的禮物/完全是不請自來。”(西爾維婭·普拉斯)

竟然是在即將畢業的這一年,居然是在陳超即將生日的前三天。

1981年10月24日,她出現了。這是典型的一見鐘情式的愛情。10月25日凌晨,即將迎來二十三歲生日的陳超在日記里寫下一首詩以紀念兩人相遇的神奇一刻,響亮而深情的樂音在心中和耳側激蕩不已。

多么玄妙,多么神奇

你文靜地坐在我身邊

我粗獷地闖進你心里……

原諒我,而且愛我吧!

渾身都是兇狠的基因

可心,我的心是一片善和力的苑地

奧涅金多么不幸

我,忘記了為他哭泣。

沒有愛的青春是蒼白的

我在想著你,想著我自己

該是維納斯作祟吧?

——我并不是輕佻的柳絮

那么,讓我愛著你吧!

永遠永遠地……

從今天起

xīxī,你的名字真美麗

像你誠實、安靜的姿態

攪沸我胸中愛情的潮汐!

——眼睛在耳語;

周圍走過許多……姑娘

只是走過,過了,我從不思議;

而我們今夜相識了,那么甜蜜

那么靈秀,那么迅疾

我抓著一頭亂發問自己:

奇怪,好像在哪里遇到過xīxī

是在……幻夢里,詩歌里,樂曲里;

啊!淡綠色的生物電波告訴我

我們的靈魂傳遞愛的信息

已經——幾個世紀

感情被理智絆羈

理智終向感情屈膝

這就是真正的愛

風樣輕盈,冰般嚴厲!

我愛你!永遠地

讓別人去哂笑我“一見鐘情”吧

第一眼看到你,我堅信

只有你的愛才使我粗野不馴的心

風和日麗

這一偶然而命定的時刻,猶如一場童話般的夢的開始。“沒有一絲猶豫,我多么幸福,能在茫茫人海里找到另一顆心。我確信,我們在冥冥中等了二十一年。她真純潔,像我過去了的那些日子。”(日記,1981.10.26)

她,就是杜棲梧——棲棲,西西,xīxī。

此刻,讓我們撥轉時光的指針,再聽聽那個二十三歲青年怦怦跳動的心臟吧!

這時的陳超完全處于初戀的潮水般的沖涌之中,詩歌和通信成了愛情烏托邦的信使。

20世紀80年代初,陳超與棲棲通信時的信封還比較小,郵票還是四分錢的,有的郵票上有電塔、電網的圖案,反映了那個時代的社會特色。

陳超從河北師大寄給棲棲的信一般是寄到石家莊平安路的河北省水利規劃設計隊。

其中一封信的郵戳是3月4日,不是用的信紙,而是來自日記本(紙頁能夠拆裝的那種)。茲錄如下內容以還原那一段極其難得的愛情經歷。

1983年10月,陳超與棲棲結婚照

▲我真想讓你靠在我熱烘烘的胸懷里睡熟,夢見鴿群和一片水竹,夢見太陽細密的光束灑落在三月芬芳的田野。看得出來,昨夜你疲倦極了,并且有些憂郁。我真想讓你靠在我寬厚地胸懷里睡熟,在粗獷地呼吸和溫和的聲音里追回你童年的紙鳶,然后我們一起又把它交給遙遠和狂悖。

▲我們在一起,什么都不怕。我們的力氣好大啊!我們都很理性很勤勉,我們總會做出該做的一切來的。真的,我決心學會許多許多的生活本領,讓妹妹感到所有事都是完滿的;我決心戒煙(按“條約”辦事)。因為我時時感到不安,為著我不能像個很會持家的人,很會生活瑣事的人。過去,我瞧不起這些瑣事,現在我意識到正是它們成了溫馨的生活。

我必須學會這些,一點一滴。容我點兒時間啊,妹妹。我終會承擔起該承擔的一切:屬于男子漢的“管理范圍”的事體。

▲世界上多好,有了我妹妹。我們從來到這個世界的那一天起,就相互等著,等著春天一次次來了,又一次次去了,一直到第二十三個年輪,才走到一起。你只等了二十一年,你是幸運的,而我,等你等得好苦啊。

遇到了,永不分離,任什么都割不斷:我們緊緊擁抱,感到了“家”和“親人”的真正含義。

▲認識我,在你單純的心的田疇里,深深翻起了帶血的詩行。我常常感到突然襲來的悲愴——每當對你說起我過去了的日子,說起我心的另一面那冷冰冰的力量和熱烈地絕望。我也不該給一顆孩子的心帶來任何不安和憂慮,但我畢竟沒能做到。對于我最愛的人,是該敞開任何一個隱秘的角落的,你希望我這樣坦率。

然而,你愛我,你什么都不怕。你是做了怎樣艱苦的思索才毅然決計,跟著你的哥哥去開拓生活呢?

你是聰明的——我有一顆人的心。

▲當我說:“你是我的”,你知道嗎?我總是感到一陣幸福的酸辛,我不得不久久地望著你,你的深深的眼睛,那兩顆潮濕的星星。因為,我怕憂郁我的“不規”招來災禍,只留下你一個人和一個恐怖的回憶。命里注定我是要撕破天空的衣服,使它露出黎明來的人,倒不因為我想做個英雄或“狂人”,不為什么,只為公平地生活。

我們大家都是人,都該嘗嘗自由的味道。

▲眼下,什么都不愿想不能想不愿做不能做。先做個人吧,堂堂正正地活著,努力為祖國工作,深深地愛著一切對祖國有益的事和人。

努力創造幸福,我和妹妹的幸福。

努力學習,一切自認為有用的東西。

▲我身上的一切過失都要讓你原諒,棲棲,如我的莽撞和任性。我的那些令人氣惱的話你不能氣惱,我的粗枝大葉你還得來補救。什么時候也別忘了,你是我最愛的人,沒有你,再好的境遇也會黯淡,再明亮的天空也會布滿烏云。

我是你的,你的笨孩子,忠誠又粗野。

▲真沒想到,愛情竟然是微笑和眼淚,幸福和憂傷凝成的晶體。過去不曉得的一切,不可理解的一切,今天實實在在都感到了,深深地。

甚至莫名其妙地感到自己在妒忌,妒忌誰?不知道。也許是有誰望著我的妹妹了吧?這要小心他的鼻梁才好!

▲然而我知道,對于我們兩人,對方就是生命,誰也離不開誰,或者能離開——一方已經死去。

我聽見你呼喚我了,呼喚我回到你的心——我的家里。

我想你,我想你……想。

▲想。

▲祝一切不愿做模范丈夫的人——身體健康!

2006年5月3日,陳超與棲棲在石家莊植物園

我們拉著手走了好遠呵,朝那星光閃爍的單純而豐富的世界。我們走著,像一對未諳世事的孩子,一對很不本分的大孩子。然而,我們畢竟已經長大,已經百分之百的成熟,過慣了暗淡的夜晩和夜晩一樣的白天,我們創造著甜蜜和明朗,忠誠和信念,創造著真正意義上的人的生活。扶桑伸長了頸項望著我們祝福。寧愿交出我的眼睛,也決不交出那個愛情自由飄浮的下午。

我愛你。我們的愛情簡單得像一次方程式。什么都不知道,也不需要知道,就這么傾聽對方內心的回響,就這么談出自己的缺點,談出心靈里最可怕的色彩,這就足夠了。“無論在哪兒遇到你,我都會愛你的,是的,你一個人,我的朋友。”——我常常在心里這樣想。

我們不是英雄,我們在努力做一個人,一個大寫的人。我們要注意人類一切美德,并盡力占有它們;盡管作為動物的我們有其也許是終生不可克服的缺憾,有庸俗的一面,但這沒有什么,如果它并不妨害我們之外的人的利益的話。凡是可能去追求的幸福,我們都要去追求,凡是人能忍受的艱辛,我們都要能忍受。富于幻想和求實精神;充滿熱情而沉著冷靜;熱愛生命和敢于犧牲;尊重傳統又崇尚叛逆,這將是我們的準則,我和我的朋友(小妹妹?)的準則。

我們要善良,要富于同情心。我們決不軟弱,誰怕在自己的敵人面前淌幾片血呢!我當然希望過平和的日子,但風暴襲來的時候,我的堡壘一樣寬厚的胸膛會高高隆起的!我學會了心平氣和地忍耐,學會不再罵人,學會用人們喜歡聽的音調和態度講話,現在,這一切都不再感到別扭。一個粗俗的男人,就是這樣輕易地變得溫和了。我的上帝!

當晚風開始耳語,晚霞在天空發排出一行行可愛的密碼,朋友,你正在想念我嗎?在一個個甜蜜而痛苦的夜里,在一次次薔薇色的嘆息里,朋友,你正在呼喚我嗎?就是呼喚那個皮膚粗糙,嗓音沙啞,喜歡不安靜,并且極度發展了人類的積極方面和消極方面的陳超嗎?

你要的書已借好,星期三系里如無活動,當送去。

陳超 12.21

經過不斷的書信來往和偶爾的見面,兩個人的感情終于逐漸明晰起來。

陳超詩選

我看見轉世的桃花五種

一

桃花剛剛整理好衣冠,就面臨了死亡。

四月的歌手,血液如此淺淡。

但桃花的骨骸比泥沙高一些,

它死過之后,就不會再死。

古老東方的隱喻。這是預料之中的事。

年輕,孤傲,無辜地躺下。

純潔的青春,在死亡中鋪成風暴。

二

如果桃花是美人,我愿意試試運氣。

她掀起粉紅的衣衫,一直暴露到骨骼。

我目光焚燒,震動,像榴霰彈般矜持——

在最后時刻爆炸!裸體的桃花第二次升起

掛在樹梢。和我年輕的血液融為一體。

但這一切真正的快樂,是我去天國途中的事。

三

我離開桃林回家睡覺的時候,

園丁正將滿地的落英收拾干凈。

青春的我一腔抱負,意興遄飛。

沉浸在虛構給予的快樂中。

我離開床榻重返桃林的時候,

泥土又被落英的血浸紅。千年重疊的風景。

噢,我噙著古老的淚水,羞愧的,熾熱的。

看見喑啞的桃花在自己的失敗中歌唱。

四

唉,我讓你們轉世,剔凈他們的灰塵。

風中的少女,兩個月像一生那么滄桑。

木頭的吉兆,組成“桃”。一個漢字,或更復雜些。

鋪天蓋地的死亡,交給四月。

讓四月驕傲,進入隱喻之疼。

難道紅塵的塔樓上,不該供奉你的靈魂?

你的軀體如此細薄,而心靈卻在礪石中奔跑。

五

五月,大地收留了失敗,

太陽在我發燒的額頭打鐵。

埋葬桃花的大地

使我開始熱愛一種斗爭的生活!

烏托邦最后的守護者——

在離心中寫作的老式人物,

你們來不及悔恨,來不及原諒自己;

虛構的愛情使你們又一次去捐軀。

而這是預料之中的事:

桃花剛剛整理好衣冠,就面臨了死亡;

為了理想它樂于再次去死,

這同樣是預料之中的事。

1990.4

風 車

冥界的冠冕。行走但無蹤跡。

血液被狂風吹空,

留下十字架的創傷。

在冬夜,誰疼痛地把你仰望,

誰的淚水,像云陣中依稀的星光?

我看見逝者正找回還鄉的草徑,

詩篇過處,萬籟都是悲響。

烏托邦最后的留守者,

灰燼中旋轉的毛瑟槍,

走在天空的傻瓜方陣,噢風車

誰的靈魂被你的葉片刨得雪亮?

這疲倦的童子軍在堅持巷戰,

禁欲的天空又純潔又凄涼!

瞧,一莖高標在引路……

離心啊,眩暈啊,這摔出體外的心臟!

站在污染的海岸誰向你致敬?

波濤中沉沒著家鄉的谷倉。

暮色陰郁,風推烏云,來路蒼茫,

誰,還在堅持聽從你的吁喚:

在廣闊的傷痛中拼命高蹈

在貧窮中感受狂飆的方向?

1991.2

秋日郊外散步

京深高速公路的護欄加深了草場,

暮色中我們散步在郊外干涸的河床,

你散開洗過的秀發,談起孩子病情好轉,

夕陽閃爍的金點將我的悒郁鍍亮。

秋天深了,柳條轉黃是那么匆忙,

鳳仙花和草勾子也發出干燥的金光……

霧幔安詳繚繞徐徐合上四野,

大自然的筵宴依依惜別地收場。

西西,我們的心蒼老得多么快,多么快!

疲倦和岑寂道著珍重近年已頻頻叩訪。

十八年我們習慣了數不清的爭辯與和解,

是呵,有一道暗影就伴隨一道光芒。

你瞧,在離河岸二百米的棕色緩丘上,

鄉村墓群又將一對對辛勞的農人夫婦合葬;

可記得就在十年之前的夏日,

那兒曾是我們游泳后晾衣的地方?

攜手漫游的青春已隔在歲月的那一邊,

翻開舊相冊,我們依舊結伴倚窗。

不容易的人生像河床荒涼又發熱的沙土路,

在上帝的疏忽里也有上帝的慈祥……

1998.10