“國家勛章和國家榮譽稱號獲得者”館藏文獻展在京舉行

最近,國家圖書館在總館北區二層大廳舉辦了“共和國不會忘記——新中國成立70周年國家勛章和國家榮譽稱號獲得者”館藏文獻展。以弘揚42位被授予國家勛章和國家榮譽稱號的功勛模范人物為主題,依托館藏文獻,從2000余種與獲得者相關的館藏文獻中,精選他們的代表性著作、相關研究型文獻和新聞報道資料,共展出圖書65種,報刊13種19冊。

國家圖書館將向社會各界發布“致敬國家勛章和國家榮譽稱號獲得者”專題頁面,包括42位獲獎者基本信息、館藏專題文獻目錄、出版社授權使用的相關主題電子圖書、“人民科學家”顧方舟專欄及相關媒體報道等。其中,國家圖書館將首次發布5段顧方舟口述史料視頻,并發布顧方舟先生相關圖片資料等。

展出內容在國家圖書館北區二層集中呈現,以“共和國勛章”“友誼勛章”和國家榮譽稱號三類獎項為脈絡,并輔以人物事跡簡介,相關報道再現以及代表作品陳列。全方位講述建國以來,這些杰出人士的代表的動人事跡。

42位獲獎者中,有隱姓埋名數十年,為我國核潛艇事業奉獻畢生精力的黃旭華;有躬耕田間,將億萬人的吃飯問題視為頭等大事的“雜交水稻之父”袁隆平;有走過槍林彈雨,用熱血和生命詮釋英雄本色的李延年;有默默堅守一方熱土,在沙漠邊緣筑起綠色屏障的王有德;也有定居中國數十年,為新中國培養大量外語人才的加拿大人伊莎白·柯魯克和自學蒙醫蒙藥和婦產科知識,先后挽救40多位年輕母親生命的都貴瑪……他們的名字,都因為各自杰出的貢獻與奉獻精神鐫刻在中國的歷史中。

展覽現場

唯一已逝世的國家勛章獲得者:于敏

1967年6月17日,羅布泊沙漠深處,一朵蘑菇云騰空而起,一聲巨響震驚世界。新華社對外莊嚴宣告:中國第一顆氫彈在西部地區上空爆炸成功。從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈試驗成功,美國用了7年多,蘇聯用了4年,中國僅用了2年8個月。

“ 共和國勛章”獲得者于敏在這之中做出了不可磨滅的貢獻。他曾說:“一個人的名字,早晚是要消失的,能把自己微薄的力量融進強國的事業之中,也就足以欣慰了。”

1926年,于敏出生于天津。1949年,他以物理系第一名的成績從北京大學畢業,成為新中國成立后第一批大學畢業生。1951年研究生畢業后,他被著名物理學家錢三強、彭桓武選中,來到了中科院近代物理研究所。

1961年,組織決定讓正在研究原子彈的于敏轉而投身到氫彈研究中。原子彈和氫彈一個屬于核裂變,一個屬于核聚變,是完全不同的領域。當時的中國,研究者們對氫彈的了解幾乎一片空白。但于敏當時的承諾是:“國家需要我,我一定全力以赴。”

于敏是“兩彈一星”元勛里少有的沒有出國留學經歷的“國產”科學家,中科院院士何祚庥將他比作“足球場上總能臨門一腳、應聲入網、起關鍵作用的人”。

73歲那年,于敏曾以一首題為《抒懷》的詩總結自己,其中兩句,“親歷新舊兩時代,愿將一生獻宏謀”。今年1月16日,于敏在北京去世,享年93歲。隨著他的離世,“兩彈一星”獲得者目前僅3人健在。

于敏

新中國外語教育的拓荒人

42人中有眾多為我國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平作出杰出貢獻的外國友人代表。中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中,他們是見證者,更是參與者,他們的故事在共和國的歷史上寫下了濃墨重彩的一筆。

這其中,持有英國、加拿大雙重國籍,卻在一個世紀中,有90多年都在中國度過的伊莎白·柯魯克格外引人注目。1915年出生的她,如今已是104歲的高齡,依然精神矍鑠,常有學生看到她漫步校園的身影。

伊莎白·柯魯克,1915年出生于成都,其父饒和美(Homer G. Brown)和其母饒珍芳(Muriel J. Hockey)都是加拿大人,兩人曾創辦中國最早的綜合性醫學大學——華西協和大學。這里是我國牙科學的發源地。

伊莎白四五歲時去了加拿大,但在1921年中國共產黨建黨那年回到中國,在成都度過了一段難忘的時光。回憶6歲回到成都以后上小學的時候,伊莎白說,那個時候有軍閥,還在混戰,成都地區兩個軍閥對抗,一個把另一個趕出去了,當時她們到外邊玩還能撿到子彈殼,就像集郵一樣。那時,父母在暑期會帶著女兒到川西涼爽的山區里游玩。那里有很多少數民族,在那里,她接觸到了藏族、羌族等少數民族的村落,內心里漸漸產生了對農村、對人的興趣。

在父母要求下,伊莎白碩士期間攻讀了兒童心理學,但少年時代的成都記憶讓她對人類學產生了深深的興趣,并最終選擇回到中國。她觀察記錄了中國的革命與建設,撰寫了多部反映中國土地改革和農村發展建設的專著,包括《十里店——一個中國村莊的革命》、《十里店——中國一個村莊的群眾運動》等,為向世界介紹中國做出了貢獻。

此外,伊莎白還是中國外語教育事業的拓荒者和奠基人,她與丈夫大衛·柯魯克一道,編纂教材、改革課程,在那個艱難的開拓期,培養了新中國首批外事干部、大批學者和外交英才。她還常常邀請學生到家中練習口語,她的親切友善、樂觀豁達在學生心中留下了揮之不去的印象。

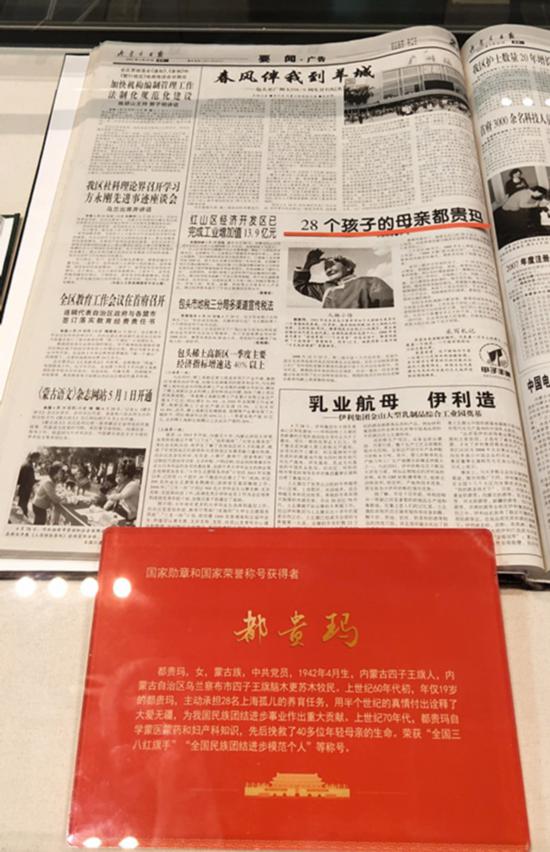

“草原母親”都貴瑪

由巴特爾執導的電視劇《國家孩子》近日在中央電視臺電視劇頻道播出,劇中的烏蘭其其格正是以草原額吉都貴瑪老人為原型創作的角色。

20世紀60 年代,因為自然災害,江浙一帶陷入經濟困難,周恩來總理和時任內蒙古自治區主席烏蘭夫達成共識,三千多名南方孤兒以“國家孩子”名義交由蒙古族牧民撫養。年僅19歲的都貴瑪被分配到四子王旗保育院,主動承擔起28名孤兒的撫養任務。

事實上,都貴瑪自己也是一個孤兒,她4歲那年父母就去世了,一直由姨媽帶大,因此都貴瑪對這些孤兒有著特殊的感情。“根據我們蒙古族的傳統,我們帶著衣服給他們穿上,意味著這些孤兒將在草原上重獲新生。”都貴瑪說。

在那個缺醫少藥、又經常挨餓的年月,28名上海孤兒在都貴瑪的精心呵護下,沒有一個因病致殘,更無一人夭折,創造了草原上的奇跡。28名孤兒陸續被更多的草原阿爸、額吉領養走,內蒙古大草原成為了他們的第二故鄉。都貴瑪也被當地民眾稱為“草原母親”。

孩子們走后,都貴瑪積極學習蒙醫蒙藥知識。然而文化基礎較差的她更是經歷了許多困難,別人一天學會的東西,她就花費兩天甚至更長的時間去掌握,向方圓百公里內的婦科大夫請教。憑借著極大地毅力與熱情,她成為了當地有名的婦產科大夫,先后挽救了40多位婦女的生命,也因此成為當地婦女心中的“保護神”。

頒獎辭中寫道:都貴瑪用半個世紀的真情付出詮釋了大愛無疆,為我國民族團結進步事業作出重大貢獻。

據悉,10月份,國家圖書館還將在總館北區四層視聽服務空間舉辦“學榜樣·誦中華”誦讀活動。活動以“共和國勛章”“友誼勛章”和“國家榮譽稱號”獲得者的事跡報道為誦讀文本,利用分布在全國各地的圖書館和學校2000余個朗讀亭,通過線下誦讀音頻錄制和線上誦讀音頻分享等方式,號召并鼓勵全國讀者走進身邊的圖書館,參與到“致敬國家勛章和國家榮譽稱號獲得者”系列活動中。

相關報道展示(都貴瑪)