走近格拉斯

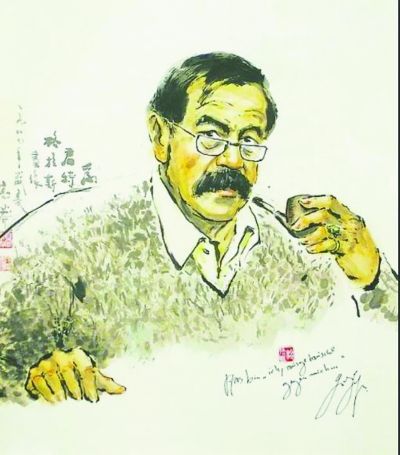

高莽先生所畫的格拉斯像曾被作者帶到翻譯研討會現場

每年的十月,諾貝爾文學獎頒獎前后,都會掀起一股小小的諾獎熱。連昔日得獎的作家作品,熱度也不同程度回暖。日前,人民文學出版社已經推動1999年諾獎得主格拉斯的作品新文集的出版計劃,并邀請了“離格拉斯最近的中國人”蔡鴻君先生回國做了主題講座。蔡鴻君先生多年旅居德國,在他身上,可以讀出一部格拉斯作品在中國的出版史。這跟他的身份密切相關。從上世紀九十年代到德國,二十多年來,他一直做著圖書版權代理工作。他和妻子任慶莉創立的代理公司,曾把5000多種德文圖書的版權代理到中國出版社,其中就包括所有格拉斯的中文版。最早的幾部《鐵皮鼓》、《貓與鼠》、《狗年月》中文簡體字版在中國出版時,格拉斯還未獲得諾貝爾文學獎。

蔡鴻君先生還先后翻譯了格拉斯的四本書:《貓與鼠》(與石沿之合譯)《我的世紀》《蟹行》《盒式相機》,因此與格拉斯結下了四十年的友誼。在2018、2019年兩屆諾貝爾文學獎頒獎之際,溫故知新,本版約請蔡先生寫就此文,記述一個譯者眼中的君特·格拉斯。

一 1979年,格拉斯第一次來中國

1979年9月下旬,格拉斯第一次也是唯一一次來中國,是由當時聯邦德國駐華大使魏克德先生邀請的。他安排格拉斯見了冰心、王蒙、白樺、柯巖、馮牧、劉心武六位作家和北京大學西語系德語教研室主任張玉書。

雖然格拉斯的《鐵皮鼓》1959年出版后就在德國和西歐非常有名,但是他來中國時還沒有任何作品被翻譯成中文。在中國也沒有人讀過他的作品,甚至張玉書教授在其回憶文章中也寫道,他當時也沒有聽過格拉斯的名字。那次來華,格拉斯在很多場合展示最多的是他為《比目魚》畫的一些圖畫。劉心武先生后來回憶說,他最深的印象就是看到了《比目魚》里的一些插圖。

格拉斯當時是和新婚妻子烏特一起來中國的,去了北京、上海、桂林、廣州、香港。他回德國后寫了一本書《德國人死絕了?》(1980)。在這本書里,他提到去了北京大學和上海外國語學院,并朗讀了他剛剛出版的作品《比目魚》。

我當時是上海外國語學院大二德語系學生。“1979年10月2日星期二上午,格拉斯先生應邀來我院作學術報告。參加報告會的共100多人,除了我院德語專業的師生外,復旦大學、上海師范大學的有關專業師生也應邀參加聽講。”這段描述并非出自我的記憶,而是引自《外國語(上海外國語學院學報)》1979年04期刊登的報道文章。上海外國語學院和北京大學最大的一個區別就是文學并非我們的重點,我們學校的學生立志是當外交官,雖然當時學校來過不少外國作家,但是我們對這些作家并沒有多少了解。我后來開玩笑地跟格拉斯說:我只是給你捧場去的,但是沒有想到就這么命中注定跟你走了這么多年。

二 1987年,我在《世界文學》做了一期“格拉斯專輯”

如果說第一次走近格拉斯接觸是不自覺的,《世界文學》這份雜志則讓我有機會第二次走近格拉斯,而且是主動自覺地走近。我是1986年5月份開始在《世界文學》當編輯的,1987年第6期就負責選編了“格拉斯專輯”。從選題,聯系作者,聯系譯者,包括參與翻譯《貓與鼠》,都是我做的。找譯者的過程很不順利,老譯者手上工作都比較忙,聯系的幾位前輩都推辭了。后來,《世界文學》的領導決定讓我和石沿之一起翻譯《貓與鼠》。當年,我們兩個年輕人來翻譯這么重要的作品,如果沒有《世界文學》領導的信任和支持是根本不可能的。能夠有機會第二次走近格拉斯,作為責任編輯、作為譯者,我要特別感謝當時的主編高莽、副主編李文俊,還有同一個辦公室的同事給我的幫助。

《世界文學》1987年第6期以“格拉斯專輯”的形式第一次向中國讀者全面介紹了格拉斯,除了刊登《貓與鼠》這篇小說之外,同時還發表了格拉斯論文學、格拉斯訪問記、格拉斯小傳、格拉斯的繪畫藝術以及中國學者葉廷芳的評論文章,并刊登了格拉斯給中國讀者的話。人民文學出版社已故美術編輯張守義為《貓與鼠》創作了11幅插圖。這期封面由高莽設計,他將格拉斯的照片、格拉斯的一些繪畫作品以及格拉斯的親筆簽名巧妙地拼剪疊印,組合成一張獨特的黑白封面,封底選用了格拉斯本人設計的《貓與鼠》德文版的封面,封二和封三則是格拉斯的四幅與文學有關的繪畫作品。我還寫了《作家小傳》和《作為畫家的君特·格拉斯》。當時用的是江影和施樂這兩個筆名。

我還輾轉寫信托人給格拉斯,請他給中國讀者寫幾句話,格拉斯很快回了信。他寫道:“……我想把下面的話寫給我的中篇小說《貓與鼠》的中國讀者:在完成了我的第一部敘事性長篇小說《鐵皮鼓》之后,我有興趣寫一本較為短小的書,即一部中篇小說。我之所以有意識地選擇一種受到非常嚴格限制的體裁,是為了在接下去的一本書即長篇小說《狗年月》中重新遵循一個詳細的史詩般的計劃。我是在第二次世界大戰期間長大的,根據自己的認識,我在《貓與鼠》里敘述了學校與軍隊之間的對立、意識形態對學生的毒化、荒謬的英雄崇拜。對我來說,重要的是描繪出在集體的壓力下一個孤獨者的命運。我在撰寫這部中篇小說時絕對不可能料到,這個我自以為過于德國式的題材會在國外引起如此之多的興趣。早已改變了這種看法的我非常高興,中國讀者現在也有機會熟悉我的這個帶來死亡的貓與鼠的游戲。致以親切的問候。”

這封信以“格拉斯致本刊讀者”為題,發表在《世界文學》1987年第6期的最前面。

三 在德國遇見格拉斯

第三次走近格拉斯,從地理位置上來說,這次更近了,因為我走到德國去了。這一天是1995年4月25日,也就是格拉斯在德國第一次公開朗讀《遼闊的田野》這本書。他朗讀完以后,大家排隊簽名,我也請格拉斯在《世界文學》1987年第6期“格拉斯專輯”這本書上簽名。格拉斯立刻從封面認出這本當年曾經收到過的書。我問格拉斯如何評價裝幀設計尤其是封面時,他毫不猶豫地說“很滿意”,并請我轉達對設計者高莽先生的致意。然后他欣然在這本《世界文學》上簽上了名字。

這次朗讀活動,格拉斯是由賴希-拉尼茨基引導走入會場的。他在德國文學評論界獨領風騷數十年,素有“文學教皇”的稱號。賴希-拉尼茨基作為主持人介紹了格拉斯的新作《遼闊的田野》,并在格拉斯朗讀部分章節之后與聽眾一起報以熱烈的掌聲。后來兩人還坐在同一張桌子前面為讀者簽名。但是,此后不久,賴希-拉尼茨基就在《明鏡周刊》發表了致格拉斯的公開信,認為《遼闊的田野》是“不成功的”,是“失敗之作”,當期《明鏡周刊》封面是賴希-拉尼茨基氣憤地將《遼闊的田野》撕成兩半的照片。由此在德國文壇引發了一場激烈論爭,這一事件導致格拉斯公開宣布與賴希-拉尼茨基斷絕了持續數十年的交往。

四 五次參加譯者研討會

為了保證譯者能夠準確地將原著譯成外文,格拉斯還與他的出版社達成協議,自《比目魚》(1977)出版以來為每一本新著舉辦翻譯討論會。1999年到2013年之間,我有幸參加過五次翻譯討論會:《我的世紀》《蟹行》《剝洋蔥》《盒式相機》和“格拉斯的詩歌”。每次持續三五天,每天七八個小時都和格拉斯在一起。討論會上,格拉斯甚至還對個別地方字斟句酌,然后又作了一些改動,他的慎重和認真的態度感動了每一個與會者。看見譯者們在個別詞句上犯愁的樣子,他幽默地感慨道:“幸好我自己不當譯者”,同時也坦誠地說:“我在寫作時從來不考慮譯者,因為那樣將會使作品失去色彩。這種作者和譯者的聚會就像是一種補償。”

對于一些非常具有德國地方特色的詞句,作家鼓勵大家“比較自由地翻譯,選擇各國的可以產生聯想的詞匯”,但是他在一些自己特有的語詞的用法上則顯得非常固執,甚至要求譯者們做出選擇:是愿意相信他還是相信《杜登詞典》。在短暫的猶豫之后,大家都更愿意信賴這位作家,而不是那位語言學家。因為我們知道,偉大的作家和傳世的文學名著將會在很大程度上促進語言的發展。事實上,格拉斯早期作品中的一些獨特用法已經被收入新版的德語詞典或者成為人們約定俗成的用法。格拉斯結合書中涉及的歷史人物和事件,向我們介紹了許多他本人與這些人和事的鮮為人知的往事。他還多次朗讀了部分章節,七八十歲的老人朗讀起來聲音洪亮,抑揚頓挫,贏得了與會者的陣陣掌聲,那些用方言朗讀的部分,給譯者們增加了許多感性認識。

每天晚上,格拉斯夫婦幾乎都和我們一起吃晚飯,總是到午夜才散。格拉斯每次都會選擇坐在不同的譯者旁邊,他喜歡喝紅葡萄酒和啤酒,娓娓道來那些有趣的往事。他還對我說起他在中國喝茅臺酒時用火點著的經歷。作家充滿幽默、睿智的談吐不僅深深地感染了我們這些譯者,而且吸引了鄰桌的客人。有一次,跑堂的幾位小姐也忍不住駐足旁聽,最后為我們每人免費送上一杯水酒以示感謝。那個場景至今令人難忘。

格拉斯夫人每次都參加,她從另外一個角度講發生的一些事,尤其在翻譯《盒式相機》的時候,因為書里寫的很多事也是她的親身經歷,她有時會說格拉斯把當時的事記錯了。老編輯赫爾穆特Helmut Frielinghaus,是格拉斯很多作品的責任編輯,他最了解這些書,很多背景都是由他負責解釋的。

我是在1999年第一次參加了《我的世紀》這本書的格拉斯與譯者討論會。格拉斯正巧坐在我和韓國譯者的中間,因此我們兩個譯者也非常榮幸地多次上了德國報刊。1990年我去德國留學,高莽為格拉斯畫了一幅畫,也掛在1999年《我的世紀》翻譯討論會會場。我跟格拉斯說:高莽先生希望您在上面簽上一句話,格拉斯說:我想一想再寫。最后一天,他簽上這句話:Ich, ausgetauscht gegen mich,中文意思是“我,替換了我的人”,正是《我的世紀》里的第一句。

而在《盒式相機》翻譯討論會期間,格拉斯和夫人又領著我們一起去看他曾經住過的位于北德小城Wewelsfleth的一棟房子和周圍環境,向我們描述當年的情景。格拉斯的《比目魚》《相聚在特爾格特》《德國人會死絕?》《母鼠》(部分)都是在這所房子里面完成的,這讓我們有一種感同身受的體驗。格拉斯早就把這座房子捐獻出來,現在它被稱為“德布林之家”,年輕的德語作家可以申請到這里去住幾個月,進行創作。

一直以來,格拉斯的中文版樣書并不是由我親手交給格拉斯的,多是通過出版社。但是2006年我曾經親手將中文版圖書交給格拉斯,那時我去參加《剝洋蔥》翻譯討論會。《剝洋蔥》的出版,讓格拉斯遇到了他人生中一個低潮。當時我想,中國是出版格拉斯作品最多的幾個國家之一,我作為中文譯者,應該通過送樣書表達象征性的支持。當我把23本中文版圖書交給格拉斯時,他特別興奮,一定要讓我和他拍一張抱著書的照片。

五 很多格拉斯活動,我慶幸我都在場

我還有幸參加過格拉斯的兩次生日慶典。第一次是1999年10月16日他72歲的生日,在法蘭克福。他剛剛得了諾貝爾文學獎,我找到機會親口向他表示雙重的祝賀。按照格拉斯的意愿,這個生日晚會力求簡單,是一個“公共食堂式的慶典”,主辦者向客人們提供了幾種三明治和幾種普通的酒水飲料,小樂隊奏樂助興。

第二次生日慶典是2007年10月20日,我和幾位其他國家的格拉斯譯者,作為格拉斯“第二個家庭的成員”(格拉斯的話)應邀參加了在哥廷根舉辦的格拉斯80大壽慶典。哥廷根是格拉斯的精神之家——施代德出版社的所在地。這一天,全城大街小巷都掛著為格拉斯祝壽的招貼畫,上面畫著那只著名的奧斯卡的“鐵皮鼓”,文字是“哥廷根為格拉斯祝壽。八十歲生日慶典”。在一個可以容納近千人的會場里,從國內外來了許多文藝界名人和格拉斯的親朋好友。

格拉斯曾為《比目魚》畫過一幅畫,名字是Ich bin dabei gewesen,中文的意思是“我當時在場”。這幅有格拉斯親筆簽名的畫,現在正掛在我家書房里最醒目的地方。因為“我當時在場”:1979年我在場、1987年我在場,甚至他獲得諾獎的時刻,我也有所見證。1999年9月30日,當時我還在翻譯《我的世紀》,沒有翻完,版權也沒有賣掉,就聽到格拉斯獲了諾貝爾文學獎。13點消息公布,當時沒有互聯網,我在14點接到了也做格拉斯版權代理的哈特女士的電話通知,她向我表示祝賀,因為她知道我正在做什么。我寫了一篇文章《難忘的經歷》記述此事,刊登在1999年10月25日的《人民日報》海外版上。

因為這些個在場,有媒體把我稱作是“離格拉斯最近的中國人”。如今,每次望著我家的書架上那排格拉斯譯作,總是會感慨良多。不忘初心,方得始終。我會繼續為介紹和翻譯格拉斯努力工作,把他更多的作品介紹給中國讀者,讓更多的人走近格拉斯。