《T.S.艾略特傳》:“完美”與 “不完美”

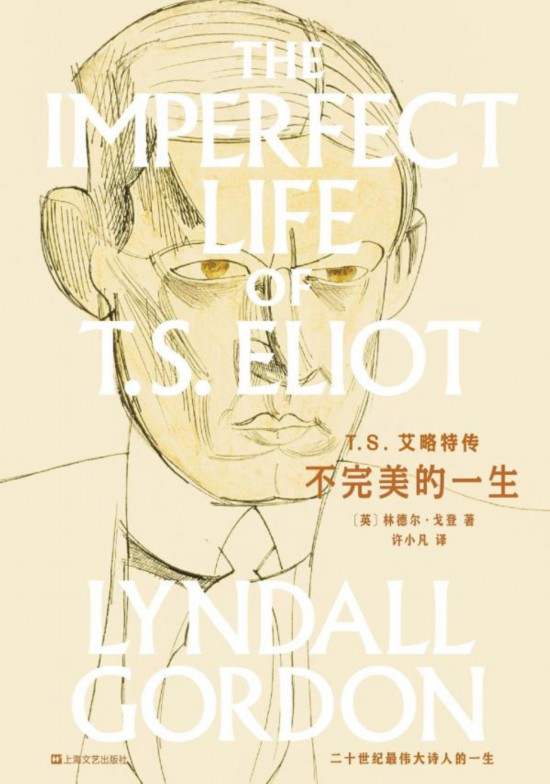

《T. S. 艾略特傳:不完美的一生》,[英]林德爾·戈登著,許小凡譯,上海文藝出版社,2019年1月出版

一

無巧不成書——甚至與書有關的一些事,似乎也因為書,碰巧都湊到了一起,在4月,在艾略特筆下“最殘忍的四月”接踵而至。

今年年初回國,意外看到一本相當不錯的譯著,《T. S. 艾略特傳:不完美的一生》(The Imperfect Life of T. S. Eliot,以下簡稱《不完美的一生》) ,林德爾·戈登 (Lyndall Gordon)著,許小凡譯。關于艾略特的書不好讀,更不用說譯了,可這本中譯讀起來卻相當流暢,實屬不易。譯者還年輕,顯然是下了一番功夫譯的。(這次應老朋友王家新之邀,在人民大學作講座時,譯者聽說也來了,但聽眾席中顧彬先生滔滔不絕地提了許多挺有意義的問題,講座結束的時間太晚了,未能向她面賀。)

我看過林德爾·戈登早先的兩本英文版艾略特傳記,《艾略特的早年生活》(Eliot's Early Years)與《艾略特的新生》(Eliot's New Life)。《不完美的一生》應該是第三本。傳記內容詳盡,考證方面也十分扎實,大部分細節都做到了言必有據。戈登顯然也是花了功夫寫的。不過,對我這個“非典型”讀者來說,因為讀過她的前兩本傳記,而《不完美的一生》合并了前兩本的內容,難免有重疊之處,多少有烤鴨店中“一鴨三吃”的感覺。據說戈登還正在趕寫一本新的艾略特專著——關于“艾略特的女人們”,定于2022年出版。艾略特的生平像富礦,人們大約會繼續挖下去,有關專著也會一本本繼續出。長此以往,“四吃”“五吃”也都不是不可能的事。

盡管如此,《不完美的一生》讓中國讀者有了一本可靠、也可讀的艾略特傳記,畢竟是件大好事。

戈登的寫法其實挺取巧,也討巧。眾所周知,艾略特主張非個人化的文學批評理論,即要把寫作中的作者與生活中的人分開來,不能混為一談。《不完美的一生》卻反其道而行之,濃筆重墨,聚焦于生活中的艾略特——尤其是那些不幸、不完美的細節,怎樣在他作品中得到具體的投射——盡管間接、盡管變形、盡管經過意識或潛意識的掩飾……以艾略特之矛,攻艾略特之盾,傳記平添了一層反嘲的張力,因而能吸引不少對此感興趣的讀者。

在近年來艾略特研究中,這好像也成了一種時髦。前些年曾拍過一部名為《湯姆與薇芙》的電影,同樣是把艾略特的生活和創作“硬湊”在一起。影片將他第一個妻子薇薇恩塑造為具有寫作天分的才女,充分激發起了艾略特的創作靈感,可他的自私、冷漠卻扼殺了她的才華,并讓她最終陷入精神奔潰。戈登在傳記中這方面的處理或許比電影要公允些,但她引用了艾略特嫂子說過的,也常為人們津津樂道的一句話,“薇薇恩把作為男人的艾略特給毀了,卻讓他成就為一個詩人” 。《不完美的一生》對艾略特的這段婚姻刻畫得相當詳盡、細膩,成了傳記的一場重頭戲,甚至可以說是貫穿全書的隱含主題。書名本身就顯示了這樣一個反嘲。

確實,有不少詩人都在經歷了個人生活的磨難后,才從其中升華為詩:艾略特推崇的但丁,與艾略特同時代的葉芝,國內最早翻譯艾略特之一的卞之琳,都或多或少是從各自不幸的愛情中寫出了不朽的詩篇。然而,這也可能是似是而非的悖論,因為兩者間未必有必然的因果關系。新批評派理論中有“動機謬論”一說,即批評者其實無法知道作者創作的真正動機,僅僅以對作者動機的猜想或想象來批評其作品,難免陷入“謬論”。片面強調艾略特的第一段婚姻對他的創作所帶來的影響,難免落入“動機謬論”的巢穴,用這樣一種“個人化”的視角來判斷一個“非個人化”的詩人,恐怕是不妥的。批評家盡可以語不驚人死不休,說《荒原》僅僅是詩人個人生活“荒原”的寫照;我們也不必一定要排除其中可能的個人因素,艾略特確實是在瑞士一家療養院里,在一次精神崩潰的危機中寫出了《荒原》。可是,有多少人陷入了婚姻危機,卻只有艾略特才寫出了《荒原》,作品的成就遠遠超越了個人的層面,而是全面、深刻地呈現了整個時代的精神危機,以及試圖走出這危機所作的努力,這無論在思想意義及創作技巧上都成了二十世紀現代主義文學的里程碑。

作為《不完美的一生》的非典型讀者,抑或說是作為艾略特的 “粉絲”,傳記中對艾略特個人生活中的“不完美”方面的偏重,因此就讓我覺得難以接受了。就艾略特而言,還是要著眼于他作為一個現代主義詩人所取得的非同尋常甚至是完美的終身成就。即使戈登要“為賦新詩強說愁”,選擇在詩人的個人生活方面著墨,也應該看到,他與法萊麗的第二次婚姻,其實也給他一生劃上了完美的句號。艾略特本人在多個場合說過,沒有他與法萊麗的幸福婚姻,他的一生不是完美的。毋庸置疑,詩人認為自己度過了完美的一生。

在他《給我妻子的獻辭》一詩中,這更得到了淋漓盡致的表達。

愛人們發著彼此氣息的軀體 / 不需要語言就能思考著同一的思想 / 不需要意義就會喃喃著同樣的語言。//沒有無情的嚴冬寒風能夠凍僵 / 沒有酷烈的赤道炎日能夠枯死 / 那是我們而且只是我們玫瑰園中的玫瑰。

因此,我們為什么要強做殺風景的解人呢?在有關法萊麗早年生活的記載中可以讀到,她還只有十四歲時,偶然有一次聽到艾略特朗讀詩,就下定決心要到他身邊去。為此她還專門去修了秘書專業的課程,目的就是想以后能在他身旁工作。也可以說是天從人愿,一些年后,她真成了他的秘書,接著又成了他的妻子。作為詩人的妻子,她不僅僅在生活上對艾略特照顧得無微不至,也對他晚年的詩歌創作起了不可或缺的影響。在艾略特身后,她更全身心投入詩人作品的整理、編輯、出版了《荒原》初稿修改過程的集注本,以及詩人的多卷本書信集。她授權讓艾略特的詩作改編成為《貓》歌舞劇的決定,更廣為人們贊許,這不僅僅在商業意義上獲得了巨大的成功,也在詩歌圈之外進一步擴大了詩人的影響。

對《不完美的一生》這一書名更具諷刺意義的是,戈登在寫傳記時并未看到2015年版兩卷本新集注版的《艾略特詩集》(The Annotated Text, The Poems of T. S. Eliot, Volume I, Collected & Uncollected Poems, Volume II, Practical Cats & Further Verses)。編注者為 Christopher Ricks與Jim McCure,這兩人都是艾略特研究領域中的權威,新版的《艾略特詩集》收編了許多先前未曾發表的艾略特詩作。其中有一部分,據法萊麗在2012年作出的安排,必須要等到她去世三年后才能發表。這部分包括了好幾首艾略特晚年寫給法萊麗的情詩,風格有很大的變化,親昵、直接卻又稍帶一絲自嘲,甚至可以說是很個人化的。有一首詩的標題就是“高個子姑娘與我一起”:

我愛高個子姑娘。面對面對著, / 她一絲不掛,我也一樣;/ 她穿高跟鞋,我光腳, / 我們的乳頭輕輕相貼, 又癢 / 又燒。她是高個子姑娘。// 我愛高個子姑娘。她坐我膝上, /她一絲不掛,我也一樣,/ 我剛夠把她的乳頭含在唇間,/ 舌尖愛撫著。她是高個子姑娘。// 我愛高個子姑娘。我們在床上,/她仰躺著,我身子在她上面伸展,/ 我們軀體中間更互相不停地忙, / 我腳趾玩她的,她舌尖逗我的,/ 所有的部位都歡樂。她是高個子姑娘。// 高個子姑娘跨坐在我膝上,/ 她一絲不掛,我也一樣,/ 我們軀體中間互相不停地忙,/我撫摸她的背,她修長、白皙的腿。/ 我們倆都充滿幸福。她是高個子姑娘。

法萊麗是個“高個子姑娘”。在《給我妻子的獻辭》一詩中艾略特寫道:“但這篇獻辭是為了讓他人讀的,/ 這是公開地向你說的我的私房話。”可到了《高個子姑娘與我一起》中,無疑艾略特是私地下向她說的私房話了。也難怪法萊麗堅持要到她去世三年后,才能允許讓這些火辣辣的情詩問世。

要按這些詩的內容來看,戈登的艾略特傳記是不是得改個標題呢?我的朋友Karen Christensen,在法萊麗生前曾多年任她的秘書,現在經營著一個注重介紹中國文化、文學的出版社;我還專門給她發過一封郵件,提到了對《不完美的一生》的看法。她在回復我的電子郵件中說,林德爾·戈登這樣寫,其實也并不太讓人意外,但艾略特在晚年能有法萊麗在身邊,確實是很幸運的。我理解她為什么這樣說。說到底,傳記作者憑著自己翔實的材料,對一個作家生活與創作中的聯系加以推斷,也未嘗不可嘗試。反過來,把“動機謬論”發揮一下,挪到我想評論《不完美的一生》的動機上,也可以說有問題。完美或不完美是根據不同的角度或標準所作的主觀評判。我的標準很可能只是一個粉絲的,希望詩人在他個人生活中也幸福、完美。既然完美或不完美或許都屬于主觀的判斷,在一個什么都可能是相對的時代里,就不能太苛求于傳記作者了。一來二去,我僅僅在朋友圈里發了幾句牢騷,把原來想寫一篇書評的計劃擱下了。

二

年初還在考慮是否要寫這篇書評的時候,又趕上一個回國的機會。這次回國,除了要參加學術活動外,還有妹妹小紅交給我的一個不能再拖的任務。1988年出國前,我在山東路老家留下來的書,都必須要處理掉了。對我來說,這實在是很痛苦的事。許多書都與過去的記憶連在一起,雖然近年來時常回國,卻能拖則拖,從未認真想過要對那一批書做些什么,但我能理解小紅不時的催促。父母去世后,她也搬了出去,在這許多年都空關著的老房子里,“蜘蛛會做什么呢——暫停其作業?” 屋頂經常漏雨,一部分書在閣樓中起了霉,還加上老房子不斷出事。前幾年先是進了小偷,小紅說失竊的東西中包括:父親裹在幾條毛巾里的毛主席像章;一把黃銅的蟹榔頭,大約被當成了金子;還有一套《三國演義》連環畫,聽說現在的拍賣價高達六十萬。接著,樓下原來曾是祖父帽子鋪的工場間,公私合營后改成了倉庫,繼而改成了住宅,在改革開放中又改成了一家盒飯店,整天煙熏火燎,起火了,上了電視新聞,盡管消防隊員控制住了火勢,卻讓小紅飽受驚嚇。到了今年年初,有關山東路地塊的動遷終于下了政府文件,書是非處理不可了,否則到時候小紅真忙不過來。我只能在這樣一個想法中安慰自己:書放著不看,確實沒做到物盡其用;如果讓其他喜歡書的人來讀,也未嘗不是值得一做的事。

可現在的舊書生意不好,幾乎都找不到一家國營舊書店愿意收書。小紅前一陣子拍賣了一批父親留下的錢幣,特意讓拍賣公司的部門經理上了一次門,可惜他只對連環畫感興趣,轉介紹了幾個書販上門。我給自己劃了一條底線:什么書都可以處理,除了作者贈送的簽名本。我曾買到過這樣的簽名本,都為售出者感到慚愧。找出的簽名本中,最多的是卞之琳先生贈送的詩選。上世紀七十年代末八十年代初,我在北京中國社科院研究生院跟他讀西方現代主義詩歌的研究生課程,每星期都要去他干面胡同家上課,有時也幫著搬搬蜂窩煤、大白菜什么的;他有新書出版,多半會簽了名送我。不過,這次找到他的贈書中,有一本卻出乎我意外,沒簽名,是趙蘿蕤在三十年代翻譯的初版《荒原》。

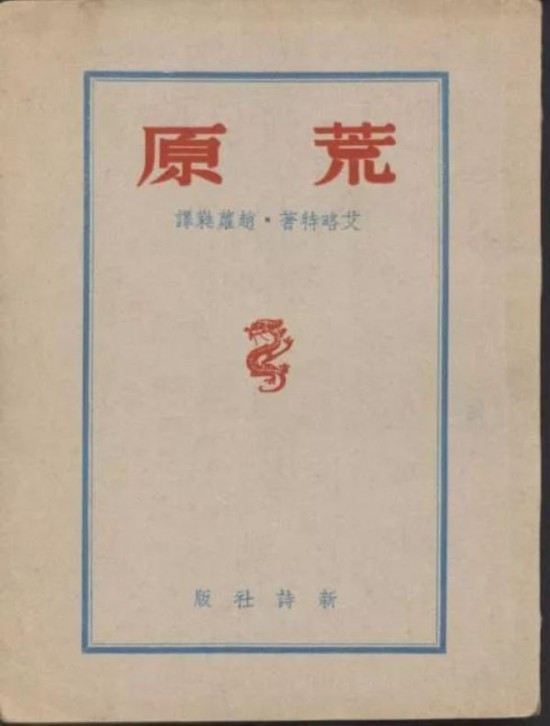

趙蘿蕤的《荒原》譯本

當初我怎樣得到了這一本書,細節已不太清楚了。記憶沒出錯的話,大致是這樣的。八十年代初,卞之琳先生要來上海參加莎士比亞研討會,會議為參加者安排的住宿都是通鋪(當時會議的安排普遍如此)。卞先生原本就睡得不好,擔心大房間里眾人的“鼻息雷鳴”,更讓他無法入眠。他來信很委婉地要我想想辦法;我通過一個遠房親戚,找到福州路的吳宮飯店,開后門給他訂了個單人間。房間其實小得可憐,但還算清靜。會議期間,我帶卞先生去了 “家”面館,在離吳宮飯店不遠處的一條小弄堂里,供應真宗的雞湯煨面,加上各種時鮮的過橋澆頭。這是家個體戶,僅容得下兩張桌子,但遠近的伊壁鳩魯們都聞風而來。卞先生聽說我在翻譯艾略特的詩集《四個四重奏》,就把他收藏的《荒原》趙譯本帶了過來,在“家”里給了我。他那天也簽了名,卻是在面館的留言簿上。面館老板娘起先沒聽說過卞先生的名字,但我是那里的老主顧,說服她取出那已有不少名人題詞的留言簿。卞先生好像對油燜對蝦過橋雞湯面還相當滿意,簽了名,并真心誠意地寫了幾句贊揚的話,有點像詩。

那些日子里我其實孤陋寡聞。當然十分感激卞先生的贈書,但在此之前,趙蘿蕤的名字我只是在一本外國文學史的封面上見過,好像是與楊周翰等人列在一起。從“家”面館回來,我把趙譯的《荒原》隨手往書架上一放,也沒怎樣去好好讀。

當時匆匆的一個初步印象是:她這個譯本很不容易,難度要比后譯者們高得多。八十年代初我譯艾略特,最大的挑戰是他作品的晦澀、多義性;《荒原》中所運用的互文性典故更是如此,要理解這首詩,就意味著必須要了解詩中涉及的其他文學、哲學、人類學等著作。有關艾略特和《荒原》的研究專著和集注,在國外因此已成了一門工業,對翻譯者來說,這自然提供了極大的幫助。但在那些日子里,要在國內圖書館中找這些外文資料卻不是件容易的事。我們社科院外國文學所整個研究生班(包括英、德、法語種),僅有一張北圖的集體借書證。我算是幸運的例外。北圖的一位朋友把她父親的高干借書證借給了我,借書的額度遠超過我們研究生班集體借書證的規定,時間也更長。有些西文參考書不讓外借,要整天坐在圖書館內里看,她也會帶著我在北圖員工食堂蹲飯。現在回想起來,我當初敢譯艾略特,這恐怕也是因素之一。趙蘿蕤接觸這些資料的條件可能會好一些,但在三十年代譯《荒原》,已出版的參考書卻也不會像八十年代那樣多。

三

在“家”面館中第一次看到趙蘿蕤的《荒原》譯本后,許多年已過去了。說來慚愧的是,這期間一直都沒把趙譯本再打開來讀一次。先是在國內忙著翻譯其他現代主義詩人、寫詩、寫評論;1988年去美國作福特訪問學者,又意外地滯留了下來;九十年代中以后才有機會回國,但來去匆匆,從未再住過山東路的老房子,也未想到要在灰塵遍布的書架上找趙譯本。直到這次回國,非得去處理老房子里的書不可時,才意外地從灰塵中翻找出這本幾乎已忘了的書,不禁倒吸了一口冷氣。

這是新詩社在1937年出版的趙譯《荒原》單行本,初版,下面還注明“普及本三百冊,豪華本五十冊”,現在還存世的應該很少了。譯文前有葉公超寫的長序。趙蘿蕤不僅僅譯了《荒原》的原文、原注,還加了自己的譯注,這對當時第一次接觸到《荒原》的中國讀者是必不可少的幫助。

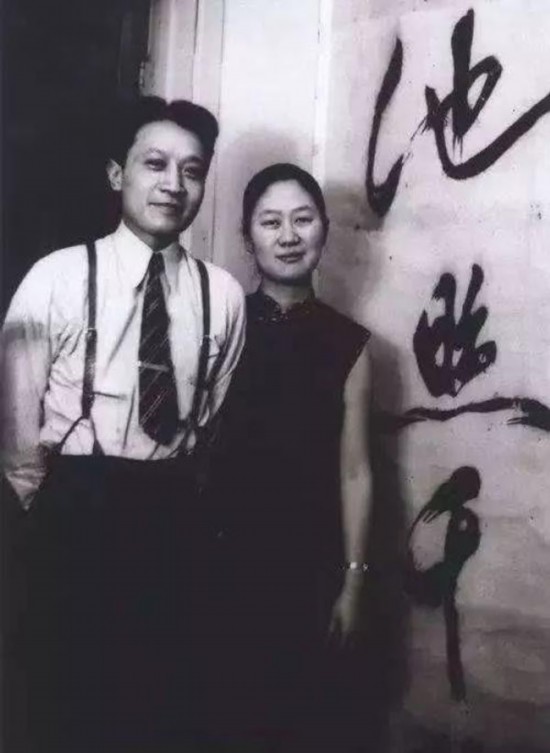

這些年里,雖說我沒再次翻看趙譯本的《荒原》,卻零零碎碎地看了些與趙蘿蕤有關的文章。這次因為新找出的趙譯本《荒原》,我又去網上較詳盡地查看她生平的資料,許多內容細節都是先前難以想象的。還有意外找到的一張趙蘿蕤與陳夢家青年時代合影——那么充滿著青春、激情,兩人都才華橫溢,在鏡頭中煥發著理想的動人光彩——“遙想公卿當年,小喬初嫁了……”

不過,那張照片中的她肯定不會想到,她筆下翻譯的《荒原》中一幕幕場景,在一些年后,竟然會與她自己生活中的場景疊加在一起。我一邊在網上搜著、讀著,一邊身不由己地把她的經歷與《荒原》中的詩句聯想到了一起。我也仿佛跟著一次又一次地走入“荒原”,處處充滿了痛苦、絕望的回響,就像詩中一開始所描繪的:“四月是最殘忍的月份,哺育著/丁香,在死去的土地里,混合著 / 記憶和欲望,撥動著 / 沉悶的根芽,在一陣陣春雨里……”(我原擬想引趙蘿蕤的《荒原》譯文,但擔心引得太多,或會涉及版權問題,躊躇再三,還是決定用自己的譯文。)

傳統文學批評中有六經注我與我注六經的區分,可在4月的一個下午,在電腦前讀著她“恐怖、恐怖”的經歷,(艾略特原先為這首詩引用的題詞是約瑟夫康拉德的《黑暗之心》的最后一句話,“恐怖、恐怖!”)《荒原》的譯文同時在腦海中不斷涌現,還附加著趙蘿蕤自己所作的譯注,不知怎么一來成了艾略特所說的客觀對應物,一行行注釋著《荒原》譯者的生平,這確實是意想不到的極其殘忍……“你不能說,也不能猜,因為你僅僅知道 / 一堆支離破碎的意象,那兒陽光直曬,/枯樹不會給你遮蔭,蟋蟀的聲音毫無安慰,/干石沒有流水的聲音。只有/影子在這塊紅石下……”

趙蘿蕤出身名門。她父親趙紫宸曾任燕京大學宗教學院院長,她自己還在清華大學讀研究生時,就翻譯了艾略特的《荒原》。這是《荒原》是第一個中譯本,受到葉公超等眾多名家的一致好評,讓她在文壇一舉成名……“群山中,你感到自由自在。/大半個夜里,我讀書,冬天就去南方……”

接著,趙蘿蕤在芝加哥大學進一步深造,獲碩士、博士學位;她丈夫是著名的詩人與考古學家陳夢家,在自己的領域里也獲得了非同尋常的成就和聲譽,倆人伉儷情深,在文壇上一時傳為佳話……“伊麗莎白和萊斯特 / 打著槳 / 船尾形成 / 一只鍍金的貝殼 / 紅色,金色 / 輕快的波浪 /潺潺在兩岸……”

陳夢家和趙蘿蕤

1948年年底,盡管國內的親友勸他們夫婦去臺灣,她還是選擇回國,與丈夫一起留下,滿懷理想地迎接一個新中國。只是剛到1951年,“知識分子思想改造運動”就在國內宣告開始,趙紫宸首先在學校里挨批,家屬被要求與他“劃清界限”;陳夢家因與美國學府的學術交往,也遭到了猛烈批判;趙蘿蕤同樣要為自己的“資產階級思想”和“重業務,輕政治”的錯誤作深刻思想檢討,精神受刺激而埋下了病根……“我聽到那把鑰匙 / 在門鎖里轉了一下,僅僅轉了一下 / 我們想著這鑰匙,牢房里的每個人 / 想著這鑰匙,每人守著一座監獄……”

在國內一個又一個的政治運動中,陳夢家在1957年被劃為“右派”,從此步入了煉獄;趙蘿蕤也因此受到強烈沖擊,導致了精神奔潰……“那些戴著頭巾,在無際的 / 平原上蜂擁,在裂開的、扁平的 / 地平線環繞的土地上跌撞的人是誰 / 群山那一邊的是什么城市 / 在黯藍的天空中裂開,重新形成而又崩裂……”

1966年“文革”開始后,造反派連夜殺到他們家“掃四舊”抄家,把所有的收藏及書籍一掃而空,趙蘿蕤、陳夢家夫婦也被逐出家門,只能棲身在車庫內。這段時間趙蘿蕤兩次犯病,但作為被打倒的牛鬼蛇神,她被紅衛兵剃了“陰陽頭”,甚至都不能去醫院接受治療……“在火炬紅紅地照在流汗的臉上之后 / 在嚴霜的寂靜降臨在花園之后 / 在亂石叢生的地方的痛苦之后 / 又是叫喊,又是呼號 / 監獄,宮殿,春雷 / 在遙遠的山麓上回響 /他曾是活的現在已死 / 我們曾是活的現在正死……”

1966年9月3日晚,陳夢家再次挨斗,在飽受屈辱和毒打后,回到家中自縊,年僅五十五歲……“飄渺的城,/ 在冬天早晨的棕色霧下 / 一群人流過倫敦橋,這么多人,/我沒想到死亡毀了這么多人。/ 嘆息,又短又稀,吐出口,/ 每個人的目光都盯在自己足前……”

陳夢家的死,給趙蘿蕤留下了終身難愈的創傷,她孑然一身,苦于“文革”中難以盡言的折磨,也為她愈加惡劣的精神癥狀纏繞……“白白的軀體裸露在低低的濕地上,/ 白骨扔棄在一小間低而干的閣樓里,/只是被老鼠腳嘎嘎蹋響,年復一年……”

“文革”結束后,盡管她所遭遇的種種毀滅性打擊,趙蘿蕤還是堅強地在北大恢復工作,繼續從事她的學術研究,并擔任了博士生導師。可是,一個人真能從“荒原”般的回憶走出來嗎……“長孩子臉的蝙蝠在紫光中 / 打著唿哨,拍動翅膀 / 頭朝下地爬落烏黑的墻 / 倒懸在半空的是高塔 / 敲著回憶的鐘聲,使時刻和聲音 /從空貯水池和枯井中不斷唱出……”

有不少文章里提到,她怎樣在孤獨、多病的晚年,頑強投入了惠特曼的《草葉集》的翻譯工作,在七十歲高齡時完成了這一壯舉。其實卻很難想象,她是背負著怎樣的苦難和悲涼一路掙扎過來的……“是否/ 你什么也不知道?什么也看不見?什么也/記不住?”/我記得/那些曾是他眼睛的珍珠。/“你是活,還是死?你的頭腦里空無一物……”

四

回到林德爾·戈登的《T. S. 艾略特傳:不完美的一生》上去。如果把《荒原》的作者的和譯者的生平放在一起,我想很多讀者大約再不會把艾略特的一生稱為“不完美”了。西方現當代哲學中經常講相對主義,既什么都是相對的,也都可以從相對的角度得出結論。艾略特一生的完美與不完美因此也是相對的,不必太糾結。

不過,美國當代哲學家理查德·羅迪(Richard Rorty)在認可這種相對主義傾向的同時,也著重指出,并非所有的事都能用這種相對的角度來加以觀照或接受,例如人對人的摧殘與殺害。在趙蘿蕤身上所發生的這一切是“最殘忍”的,無法原諒或忘卻,也不可能用相對主義的視角來看待。在4月,在趙蘿蕤“荒原”似的生平背景中重讀她譯的《荒原》,更讓我確信這一點。

附記

也在這次回國期間,在4月,在一次講座后,有讀者要我為艾略特譯詩集《四個四重奏》簽名,書的封面上標明我是譯者,是沈陽出版社1999年出版的。我吃了一驚,因為自己從未與沈陽出版社簽過任何合同,也不知道有一本艾略特譯詩集在那里出版過,盡管如此,我還是給讀者簽了。回來后,我在網絡上查了一下,還真有這本書,應該是正版,至今仍有在售。我于是聯系了沈陽出版社,那里一位李姓編輯告知我,他們確實出版了這本書,并說有一份認定是我與出版社一起簽名的合同,根據雙方都同意的條款付了翻譯稿酬。李編輯接著在微信上發了合同照片過來,說這一切都是該出版社一位王姓責任編輯經辦的,但那位王編輯后來因與出版社“三觀不合”離開了,已失聯多時。我向她解釋說我根本不知道這樣一件事,要到了二十年后,才第一次聽說有這一譯本,也從未收到出版社的合同,更不要說在合同上簽字了。可李編輯振振有詞地說,他們手中有簽字的合同,照章辦事,自然不負任何責任;至于合同的真假,我得去找那“失聯”的責任編輯。一定要追究下去的話,只能是通過警方,在全國通緝去抓那位王編輯。李編輯最后很誠懇似地勸我,要我就此放下,去做些更有意義的事。她說的有一點或許也對,要勞師動眾去打官司,我耗不起這么多時間。不管怎么說吧,這件事也扯上了艾略特,在4月,在雖說不上“最殘忍”的,但確實“不完美”的4月,或許也可以說是這篇文章的一個腳注吧。