重讀石魯《轉戰陜北》,雄健與史詩之美 李梅

他有一個鏗鏘的名字,他是一個一生都在尋找突破的藝術家,筆下多畫革命題材,畫風又奇崛勁健,然而他又極其崇拜石濤與魯迅,甚至改了自己的名字——他就是石魯。1959年,為慶祝中華人民共和國成立10周年,新建的中國革命歷史博物館需要一幅表現以毛主席轉戰陜北為題材的中國畫作品,時年四十歲的石魯承擔了這一創作任務——因之創作的《轉戰陜北》也成了石魯的重要代表作。澎湃新聞獲悉,為慶祝中華人民共和國成立70周年,這件經典之作10月3日起在國家博物館“屹立東方——館藏經典美術作品展”重新對公眾展出。

石魯

新中國成立后的數年中,特別是慶祝新中國成立10周年的1959年,美術家自覺創作和國家相關機構組織創作一批重大題材的美術作品,其主要內容為兩個方面,一是歌頌黨領導人民開展艱苦卓絕的革命斗爭,推翻三座大山,建立中華人民共和國。二是反映新中國成立初期工人農民及廣大人民群眾煥發出巨大熱情,積極參與社會主義生產勞動和建設事業。如《人民英雄紀念碑浮雕》、潘鶴的《艱苦歲月》、董希文的《開國大典》、詹建俊的《狼牙山五壯士》、李宗津的《強渡瀘定橋》、王盛烈的《八女投江》、石魯的《轉戰陜北》、傅抱石和關山月的《江山如此多嬌》等,這些作品成為中國現代社會重要的視覺形象記錄和重大題材的優秀作品,具有深刻的歷史價值、現實價值和很高的藝術價值。其中石魯的《轉戰陜北》以獨特的構成方式,塑造了毛澤東主席的革命胸懷和英雄氣概。

毛澤東率領黨中央和解放軍總部轉戰陜北

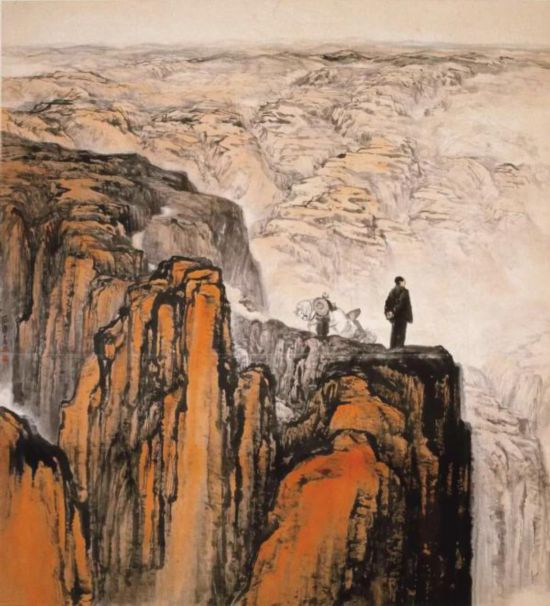

1947年3月開始,國民黨軍隊以25萬人的兵力,向延安發起重點進攻。由于敵我兵力過于懸殊,中共中央決定暫時放棄延安,開始了艱苦的陜北轉戰。石魯筆下的《轉戰陜北》刻畫的就是毛澤東在這一時期作為一個政治家、軍事家的形象。這件作品完全打破了中國傳統繪畫中的人物畫和山水畫的區別,它是人物畫,人在畫中所占比例很小;它是山水畫,卻明明表現的是人。石魯以宏大磅礴的氣勢,表現了他曾經記憶中的毛澤東從容地轉戰陜北黃土高原的情景,這個紀念碑式的驚人構圖,聯想恢宏而奇特,畫面色彩輝煌壯麗、刀劈斧砍一般的色塊結構,顯示出無窮的力量,壯美的詩化抒情性,給人們的想像留下了空間。

石魯 《轉戰陜北》

在空間處理上,這幅畫融合了高遠和深遠兩種方法。畫面的近景是高遠法,山體巍峨雄壯,用了紀念碑式的構圖方法,再加上筆墨十分厚重,給人以素高偉大的感受,很好地襯托出了毛主席雄才遠略、氣吞山河的偉人形象。近景山體上豎直的墨線壓住厚重的色調,顯示出直沖云霄的勢頭,而這種勢頭又被長短不一的橫線多層次地截斷,遏制了上沖的感覺。在山體中就積聚了一股沉厚的待發之力,而位于中心位置的毛主席側立像則是條未被截斷的豎線,所有蓄積于山體中的上沖力在這里得到了爆發,人物所占空間雖小,卻有天地人、統領山河之氣魄。

石魯 《轉戰陜北》中的遠景

石魯 《轉戰陜北》中的毛澤東

石魯認為:“畫有筆墨則思想活,無筆墨則思想死。畫有我之思想,則有我之筆墨;畫無我之思想,則徒作古人和自然之筆墨奴隸矣。”《轉戰陜北》中的筆墨概括凝練、扛鼎有力,粗筆大線,抑揚頓挫,豪放中見穩健,淋漓中見沉厚,有強烈的主觀表現性和筆墨自主性。

石魯 《轉戰陜北》中近景山體的筆墨皴法

石魯(1919一1982),原名馮亞珩,四川省仁壽縣人。1934年入成都東方美專研習中國畫。1940年赴延安人陜北公學,開始以畫筆宣傳革命。因仰慕石濤和魯迅,易名石魯。石魯是20世紀中國書畫領域的革新家,在五六十年代掀起的大力改造中國畫的背景下,石魯以其超邁古今的大膽探索而彪炳于世。他以特立獨行的藝術語言,表達了一個革命者在“宏大歷史敘事”中的文化情懷,成為“長安畫派”極具影響力的畫家,而《轉戰陜北》這幅歷史畫巨作也是他在藝術上取得突破的代表性作品。

《轉戰陜北》創作于1959年,是石魯為新中國成立十周年而創作的。1959年初春,石魯接受原中國革命博物館邀請,赴京從事革命歷史畫《轉戰陜北》的創作,這是任務,是一種命題畫,但對石魯來講,卻是發自沸騰的心源。

石魯為《轉戰陜北》作的手稿

1939年,20歲的石魯履蜀道,奔延安,在寶塔山下生活了十年,并曾參加轉戰陜北的戰斗。他走過那些溝溝壑壑,體會過游擊戰的機智,可以說此畫的創作構思正源于這親身的體驗。于是,這被動的命題,轉換為主動的抒發,激起發自心源的創作沖動,這畫便成為言志、言情的載體。因此,它沒有采用當年構思的群眾在群山間與毛主席相遇歡呼的方案,也沒有采用毛主席在轉戰中看莊稼的情節,而果敢地放棄了當時頗為流行的情節性敘事方式,將毛澤東的形象雕塑般與陜北高原融為一體,甚至于領袖也只是一個背側面眺望遠山的造型。找故事找不到,卻給人留下無盡的想象。他更沒有畫千軍萬馬,千軍萬馬在畫外,在軍事家的運籌帷幄之中。必勝的信念,也不在戰斗的場面過程中,而含蓄在毛澤東如磐石一般咬定山體的造型之中。

深知藝術規律的石魯,在敘事與抒情之間選擇了言情,在多與少之間選擇了少,在露與藏之間選擇了藏,這便是一以當十,以少勝多。仿佛是用游擊戰的戰術揭示了這場游擊戰爭的魂靈,于是這形象愈少而蘊味愈多,造型便融入了詩的思維,轉換為形而上的即精神的力量。給人留下的除了精神的震撼,便是味在酸咸之外的聯想。石魯當時稱此為“間接表現”與“容量的探索”。

繼《轉戰陜北》之后,1960、1961兩年間,《高原放牧》、《禹門逆流》、《東方欲曉》、《南泥灣途中》、《赤巖映碧流》等一系列精品問世。這是一批富有詩情和寓意的新山水,石魯以新的、雄厚有力的獨家筆墨,解決了如何以中國畫語言表現黃土高原的課題。

在病房中作畫的石魯

知名美術史論家、書畫家劉曦林曾對此畫評論道:“我幾乎每次到國博,都要在正廳里看看《轉戰陜北》,被那幅不大的歷史畫深深地吸引著。闊筆大墨的土梁,如群峰屹立于目前,震撼心靈并給人以崇高感。左下方施以大塊重色,九十度般的折轉,穩重、有力,令人頓悟壯美。毛澤東雕塑般雄立于眾山之中,令你高山仰止,令人生‘會當凌絕頂,一覽眾山小’之慨。背影的處理將你的視野引向蒼茫浩渺的遠方,使人回味無窮。它是一幅畫,又仿佛是首史詩,一首令人蕩氣回腸的壯美的史詩。”

(本文部分內容綜合自《中國畫畫刊》《紅畫往事》等相關報道。)