1980年《花城》刊發沈從文特輯的點滴往事

▲《花城》叢刊第5期(1980)封面

《花城》叢刊第5期(1980)“作家之頁”欄目為沈從文特輯,刊發沈從文詩作《擬詠懷詩》《喜新晴》、朱光潛《從沈從文先生的人格看他的文藝風格》、黃永玉《太陽下的風景——沈從文與我》、美國漢學家金介甫《給沈從文的一封信》等文章,以及沈從文手訂作品簡目。當期期封面為關山月畫作《梅》,趙樸初題寫刊名。

說起來話稍長

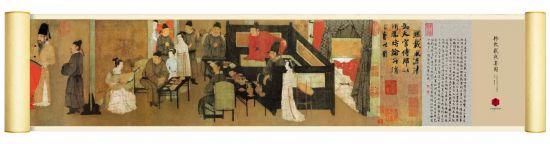

來由是某報《文化副刊》先后兩次發表該報記者專稿,以首版近兩個全版篇幅報道某博物院發布《韓熙載夜宴圖》APP的消息。首次報道的大標題有一則黑體字的引語,認定《韓熙載夜宴圖》是南唐之作。我以為有了什么新的發現,看過才知道,原來什么新的發現也沒有,依然是人云亦云。

于是想起“窄而霉小齋”沈從文,因為關于《韓熙載夜宴圖》的成畫年代,我更相信沈從文教授的論斷。在他那間“窄而霉小齋”里,他對我當面談過他的論斷,后來又寫信對我談過。

這老爺子論事不是不顧一切只認“誰官兒大誰表準”,更信實事求是。

說起來話要稍稍說遠一些。那是上一個世紀,已定1981年元旦花城出版社正式開張。此前制定的《花城出版社1981年選題計劃》中,有《郁達夫文集》《沈從文文集》兩種重頭選題,各14卷本(作品12卷、研究資料2卷),是有望爭取花城出版社“開市大吉”的項目之一。可是那時候郁達夫、沈從文這二位還沒有定論,率先出版他們的文集是一件非同小可的事兒。

當時我是廣東人民出版社副社長、副總編輯,被任命為花城出版社籌備小組組長,一旦出了事得我扛著。想來還是應該去請示一下國家出版事業管理局;那時出版社判定選題不用向上報批,就連我主持創刊到現在還在出版的“四十而不惑”的《花城》《隨筆》兩個雜志,也不用先報批。

▲《花城》《隨筆》 兩本雜志創刊號

1980年冬天,天寒地凍。我和決定調到花城出版社工作的著名作家、后任《現代人報》總編輯的易征,稍后出任香港香江出版公司總編輯的林振名兩位老編輯,一起去到北京,住在每天1元2角錢的王府井人民日報社的招待所,在寒風瑟瑟中四處奔走,為花城出版社“開市大吉”多方請教和約稿。當時正趕上了北京首場瑞雪飄飄。

我們決定首先去請示國家出版事業管理局代局長陳翰伯。他是中國數得出的大出版家、大編輯家,又是國家出版最高行政管理機關的首長,聽聽他的認可與否,自然很是重要。

他在局長辦公室接見了我。我向他述說了我們從對國內外讀者的調查研究中所得到的見解。他說他贊成出版這兩套文集。因為出版社的兩大任務,一個是從事文化積累,一個是發現新的人才,出版《郁達夫文集》《沈從文文集》,屬于文化積累。但考慮到郁達夫、沈從文二位的處境還不一般,他讓我們再去請教胡愈之、夏衍二位。

踏雪拜望沈從文

我們遵囑去請教胡愈之。愈之老也贊成出版《郁達夫文集》《沈從文文集》。他告訴我們放心,郁達夫在南洋沒有什么問題,不必顧慮那些傳聞。愈之老當時也在南洋,最知情。

去請教夏衍,夏公也贊成。我們想請他做編委會主任,他卻說:

“千萬別搞什么編委會,不然麻煩就大了!組成郁、沈二位文集的編委會,自當請一些有頭有臉兒的人物。有事不請示編委不好,請示起來這位這樣說,那位那樣說,你們怎么辦?你們還是天高皇帝遠,自己‘獨裁’好。”

我們心里的底氣更足,接著便去東城小羊宜賓胡同沈從文住處拜望。

這天一大早就紛紛揚揚漫天飛雪,氣溫降至零下8攝氏度。我們從廣州來,穿的衣服單薄,一時凍得夠受。

如約準時來到沈家,輕叩門。沈老開門迎客,把我們讓進里間他那個“窄而霉小齋”書房兼客廳,和我們圍著爐火燒得正旺的小火爐團團而坐。沈夫人——著名才女蘇州張家四妹張兆和,給我們每人斟上一杯熱茶,我們就邊烤火取暖,邊飲茶,邊商量有關編輯出版國內外出版發行的《沈從文文集》事。

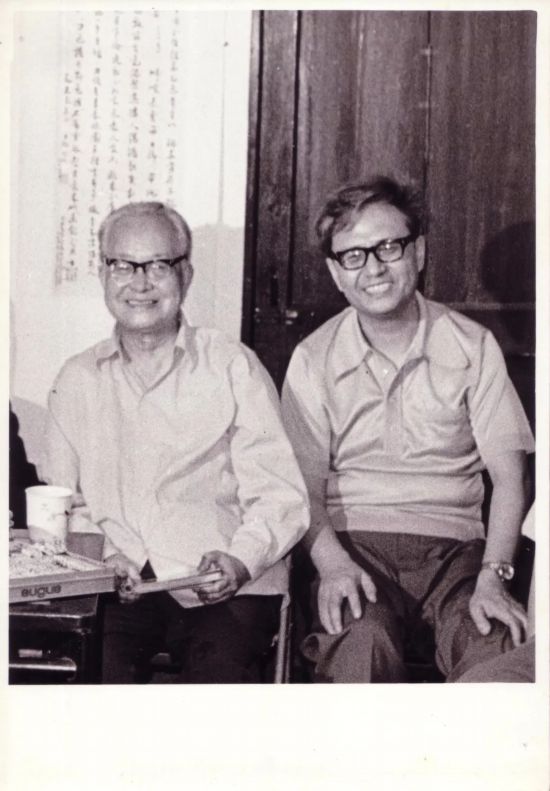

▲ 沈從文(左)蘇晨(右)

我把將由我們花城出版社和生活·讀書·新知三聯書店香港分店分工合作,我們編輯出版發行國內,他們精裝精印國際版發行海外等,對沈老詳細說了一遍。他都同意。

小火爐上那一把傳統鐵皮水壺,哼著安詳歡快的曲調,一時使我想到日本茶道的鐵皮水壺壺底經過特別處理,按日本茶道家的說法,說是能哼出“烏云籠罩下瀑布的回聲”,“海浪撞擊巖岸的聲音”,“風雨飄灑中竹林里的聲音”……我們就在這安詳歡快的“壺底音樂”伴奏下,和沈老談了關于他的文集諸事,也談了我們成立花城出版社的抱負,上下三千年,縱橫八萬里,談天說地,很是投緣……

這些都不說。單說年關將至,有人送給沈老一個長三開每月一頁的古畫年歷,封面選印的正是《韓熙載夜宴圖》。我知道沈老對《韓熙載夜宴圖》是不是五代十國時期南唐的作品,與一般看法不一,便故意以話引話,問他:

“沈老,上海社會科學出版社新近出版的《中國文化辭典》987頁說,《韓熙載夜宴圖》是‘五代南唐顧閎中繪’。多種文化史、美術史、繪畫史,如上海人民美術出版社出版的《中國繪畫史圖像》等都這樣說,您看這靠不靠得住?”

沈老瞇起眼,揺揺頭,擺擺手說:

“靠不住,靠不住。依我看,《韓熙載夜宴圖》根本不是五代十國南唐時候的畫。”

我繼續從話套話又說:

“可是,《韓熙載夜宴圖》作者為南唐顧閎中,似乎已經是國家權威方面的多年定論。”

沈老從我手里要過掛歷,指點著莞爾一笑說:

“斷定一幅古畫的年代,不能光從紙張、印章、題款、裝裱等方面去判斷。現在的人不是也能找到乾隆玉版宣和那時候的墨,用來寫現在的字?可是古代的人,總不會畫出掛毛澤東像章、戴‘紅衛兵’臂章的人物吧?所以論定一幀古畫的創作年代,最根本的還是要認真研究畫面的內容……”

說著,他讓我們注意畫面上的人物,包括韓熙載在內的南唐降官,都穿綠色的衣服。他說這是北宋初年的詔令所規定:“南唐降官一例服綠。”

又指給我們看,畫面上的閑人多作“叉手示敬”姿勢,和尚也不例外。他說這也是宋代的制度,不是南唐制度。因而可以斷定:《韓熙載夜宴圖》是宋初南唐入降以后的畫家所作。

出了點兒麻煩

我信服在學術上最好不要推行“誰官兒大誰表準”,或“哪家衙門口大哪家表準”,所以我也信服沈老的真知灼見。

“灼”,《國語·魯語下》說:“如龜焉,灼其中,必文于外。”《史記·龜策列傳》還說“征絲灼之”會更靈驗。不過我看說一千,道一萬,恐怕還得是像沈老那樣肚子里滿是真才博學,才能有他的處處見學問,不然再拿什么來“灼”,怕是也“灼”不出如沈老那樣的灼見。

說來《韓熙載夜宴圖》成畫年代事,本來到此也可以略過。不意易征回到廣州,寫了一篇題為《踏雪初訪沈從文》的散文,投到香港的《海洋文藝》月刊上發表。可惜他好心辦了意外的事兒,不小心把沈老對《韓熙載夜宴圖》的議論給說反了!

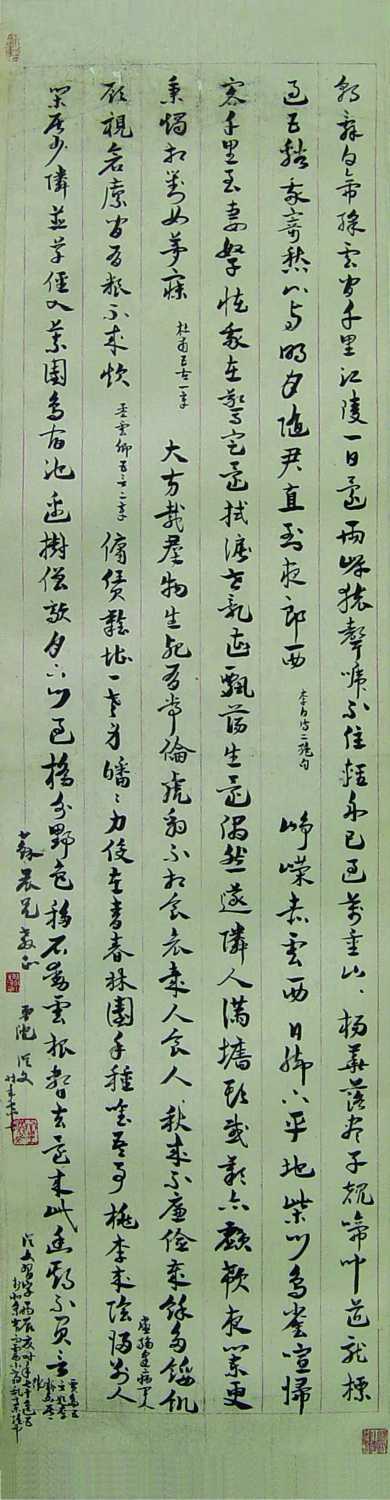

沈老知道后有些著急,用紅格毛邊紙以毛筆作章草蠅頭小字給我寫來一封信,信中有談及《韓熙載夜宴圖》的一段是:

……談畫事,實系說的是《夜宴圖》中等級無事作閑人,多作“叉手示敬”狀。和尚也如此。應屬宋代制度,非南唐時等。具實照淳化二年①詔令,有“南唐降官一例服綠”語。此畫中人即一例服綠。更可知必宋初(南唐)入降后人所作也。來得及更正,免得成笑話,感甚……

這錯雖然不是我造成的,但是我是頭,還是責無旁貸。我寫了題為《灼見》的散文,附上沈老那一封原信的復印件作附圖,寄《海洋文藝》發表,總算不太顯山露水,又好歹及時對易征的筆誤作了更正。

《灼見》也有在天津的《散文》雜志上發表,并為著名作家鄧友梅應亞洲文化基金會之約所編《大陸生活小品精選》(“新亞洲叢書”之九)等散文選本選用。

現在已可不再談關于《韓熙載夜宴圖》的事。將告別,我又問:

“沈老,您手頭有沒有什么現成作品,可以拿給我們出版社的《花城》雜志發表?”

沈老想了想,笑著說:

“哪有什么像樣兒的作品,倒是有一組《雙溪詩草》,我還沒考慮好能不能拿出去發表。”

我抓住不放說:

“怎么不能發表?以沈老的謹慎和高標準要求,既然已經想到能不能發表,我看必是可以發表,您可不可以拿給我們看看?”

沈夫人張兆和急忙對著沈老搖頭阻止:

“我看你別發表了,發表個什么勁兒,你還沒發表夠……”

沈老猶疑了一會兒,還是起身到他那個寫作角落找出詩稿來,遞給我。

《雙溪詩草》①用墨筆以章草蠅頭小字寫在一疊紅格信箋上。我接過來看了一遍,認為能發。隨手交給《花城》編輯部主任易征,讓他再看一遍。他也說:“好詩,當然可以發表。”易征說著從手提包里拿出來一個大信封裝起來就要帶走。

沈老可能是礙于夫人曾阻止,又說:

“先還給我,讓我也再看看,再改改,定下來,寄給你們。”

和端木談起沈從文

動身回廣州前,易征和林振名專門兒騰出一整天時間,按選定目標分頭找作者為《花城》組稿。我是去看了端木蕻良。

我倆談起沈從文,他深為憤憤不平。他還說有一次他們幾位“名人”,被官方組織去參觀故宮。想不到故宮派的講解員竟然是沈從文!

那天很冷,端木蕻良遠遠就望見沈從文露天等在那兒,手里拿著一個當早點的地瓜(廣東叫番薯),大概是地瓜熱,兩手不停地倒換著,可能身上也冷,兩腳也不停地交換跳躍著取暖。

端木蕻良說,他當時看著很揪心。沈從文教授是一位海內外知名的大文豪啊,怎么能這樣對待他?臨離開故宮,端木蕻良向故宮領導提了建議……

不說這些,都過去了。還是說我們從北京回到廣州不久,我就收到沈老用鉛筆改過、用掛號信寄給我的《雙溪詩草》。還是那一沓共7頁毛邊紙紅格信箋。有附信。

《雙溪詩草》排在后面的是《喜新晴》:

朔風摧枯草,歲暮客心生。

老驥伏櫪下,千里思絕塵,

本非馳驅具,難期裝備新。

只因骨格(骼)異,俗謂喜離群。

真堪撫生死,杜詩寄意深。

間作騰驤夢,偶爾一嘶鳴,

萬馬齊喑久,聞聲轉相驚!

楓槭啾啾語,時久將亂群。

天時忽晴朗,藍穹卷白云。

佳節逾重陽,高空氣象清,

不懷遲暮嘆,還喜長庚明。

親舊遠分離,天涯共此星!

獨輪車雖小,不倒永向前。

七十初度在雙溪

沈老在寄詩稿寫給我的附信中談到《喜新晴》時,有說:

七○年十月,雙溪丘陵高處。久病新瘥,于微陽下散步,稍有客心。值七十生日,得二兒虎雛川中來信,知腎病已略有好轉。云六、真一二兄故去已經月矣。半世紀中,一切學習,多由無到有,總得二兄全面支持鼓勵,始能取得尺寸進展。真一兄對于舊詩鑒賞力特高,凡繁詞贅語,及詞不達意易致誤解處,均能為一一指出得失,免觸時忌。死者長已,生者實宜百年長勤,后用十字作結,用慰存亡諸親友,亦以自勉也……

這是說此詩作于他久病新瘥的70歲生日,于微陽下散步于“五七干校”所在的雙溪丘陵高處得稿。他得家信知道兒子腎病好轉,兩家兄故去經月。感慨此生的艱難坎坷,多得已逝兩兄扶持。死者已矣,長庚已明,“文革”收攤兒,他還想“不懷遲暮嘆”,“獨輪車雖小,不倒永向前”。

沈老在后來寫給我的一封信中有說,他曾經當作悼亡詩請他嫂子代把《雙溪詩草》等焚于云六、真一兩兄墳前。沒敢提也有代焚于他弟弟沈荃墳前。我從沈老表親也是吾友黃永玉處得知,沈荃是一位抗日有功、思想進步的抗日將領。

沈老故里湘西鳳凰鎮竿,本來就以多出武將聞名于世。清代咸豐、同治年間,曾國藩、左宗棠麾下的湘軍中,“竿軍”威風得很。當年的鎮竿青年,20歲左右就同時被授予提督這樣高級軍銜的,也有4位;沈老的爺爺沈洪富,是4位中的一位,這位少年將軍更是26歲就做了貴州總督。沈老的父親“最沒有出息”,可也是庚子年八國聯軍侵華、大沽失守、提督自盡殉國那場血戰中,幸存的一員陣前裨將,22歲戴上校軍銜。沈老的弟弟沈荃,本是抗日戰爭中一位英勇善戰功勛卓著的虎將,20歲出頭戴上校軍銜,40年代已是中將軍銜。抗戰勝利后蔣介石發動內戰,沈荃先是高低不肯領兵作戰,被調到國防部,心里也還是不自在。后來堅決要求解甲歸田,回到了故里鳳凰。中華人民共和國建立,因為沈荃思想進步,開始還曾被安排為政協委員。后遭劫難。

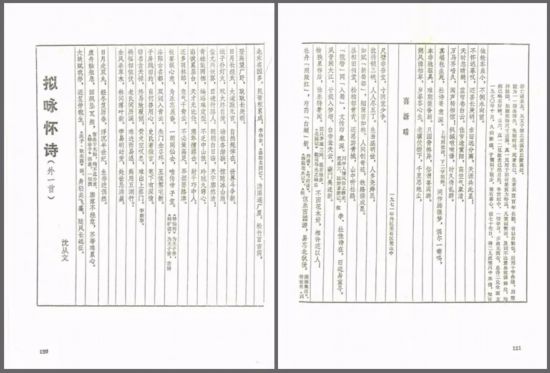

存一份資料

沈老的另一首《擬詠懷詩》較長,我還是想全文錄下來多存一份資料:

大塊賦我形,還復勞我生;

身輕類飛蓬,隨風長遠征。

虛舟觸舷急,回飚墜瓦頻。

廓落不經意,芥蒂難累心。

日月走雙丸,經冬復歷春。

浮沉半世紀,生存近偶然。

金風殺草木,林間落葉新。

學易明時變,處世忌滿盈,

禍福相倚伏,老氏閱歷深。

難進而易退,焉用五湖行?

竊名貪天祿,終易致覆傾。

黃犬空嘆息,難出上蔡門。

子房踐舊約,蕭何善用心。

史氏著微言,筆下有深情。

洛陽古名都,雙闕入青云。

朱門金獸環,王侯第宅新。

極宴娛心意,為樂忘晨昏。

一朝同仙去,唯傳帝子笙。

物換星移后,獨樂猶著聞。

還多羽林郎,意氣干青云。

不必策高足,早據要路津。

諂諛累層臺,天才無比倫。

鷹隼擅搏擊,射干巧中人。

青蛙能兩棲,蝙蝠難定型。

不乏中山狼,玲瓏九竅心。

蚩尤興妖霧,目迷行路人。

朗朗白日臨,天宇廓然清!

蛾子撲燈火,玩火終自焚。

動植各潛駭,驚隨冰山崩。

日月長經天,大道默無言。

自然規律在,世界斗爭新。

登高望廣野,耿耿長庚明。

尺碧非吾寶,寸陰宜少爭。

他似在抒發他“浮沉半世紀,生存近偶然”的體會和信念。他深信“日月長經天,大道默無言”,“物換星移后”,“雙闕入云”的“門獸銜金”的,也未必如司馬光的三間茅屋“獨樂園”更是“特著聞”。

《花城》出了錯漏

《花城》雜志發表了沈從文的《雙溪詩草》。這是他“文革”后首次發表作品,引起各方注意。不料《花城》出了錯漏。沈老給我寫信說:

蘇晨兄:

……拙詩如兄所指,實七〇年在雙溪時所作,后曾附一短短題記,系《雙溪詩草》之一。記得把詩并其他拙作寄家鄉時,二家兄作古入土正“滿七”,家中大嫂子正上墳,因作為悼詩焚之于墳前也。又,第四行“俗謂喜離群”、第一行“歲暮客心生”二字誤排。①末后一行前,本來還有十字:“親故遠分離,天涯共此星”……

弟 沈從文

《花城》作了更正并向沈老致歉。我也復信致歉。順帶起了“貪心”,向沈老要字。

先是黃永玉告訴我,沈從文書法如何了得,讓我抓緊當面向他要字,他不便推。可是我最近不會去北京,于是我想,寫信提出來也未必不好,不想送他就推,也是與人方便。這樣我就在信中老實提出了想得到他一幀書法作品。

沈老沒有推辭,立即先從舊作中選了一幀用紅筆打了格寫的“琴條”寄給我,章草,方寸大字,約400字,寫“李白詩二絕句”(“早辭白帝彩云間”等);“杜甫五古一章”(“崢嶸赤云西”等);“孟云卿五言二章”(“大方載群物”等);“賈島五言一律”(“傭賃難堪一老身”等)。書后原有一小跋:

從文習字丙辰夏,時年七十逶五,于北京窄而霉小齋亂稿堆中。

又在稍上空白處補一新跋:

蘇晨兄教正 弟從文 時年七十七(鈐“鳳凰沈從文”朱文印)

也許是感到送舊作不好?他很快又寄了一幀新寫的“琴條”送我,也是400字左右,與前一幀同大字,章草,沒再打格,內容也是寫的古詩。新作的跋太客氣,我不敢當,也不好意思引錄。

問題出在我太過“貪心”,這時候香港書法家李國柱,送給我多部日本出品大八開高檔書法冊頁,我也給沈老寄去一部,附信說他若有工夫、有興趣,就不管什么時候都好,用他的《雙溪詩草》給我寫個冊頁,沒有工夫就作罷。冊頁送沈老,我手上還有好幾個。

這一次卻是時隔經年,沈老才寫好讓夫人張兆和寄給我。張兆和附信說她曾一再提議:實在沒工夫寫就婉言奉還,別誤了別人題寫。沈老堅持要寫好寄還,所以拖了時間。還說“很對不起”。哪有“很對不起”之說,我感激還感激不盡!

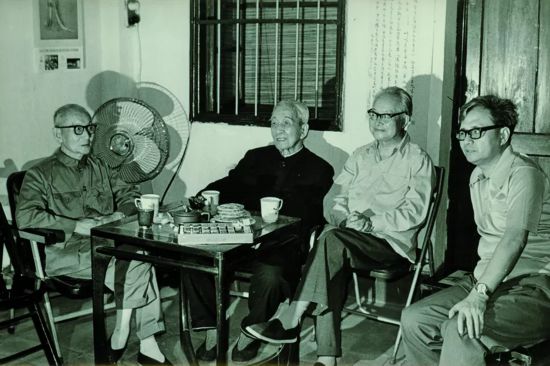

三老會我家

沈從文有一部由周恩來總理親自過問的巨著《中國古代服飾研究》在生活·讀書·新知三聯書店香港分店出版。該書行將付印前夕,香港三聯書店請沈老來廣州(他們的站前路招待所)校訂最后一次清樣。這天沈老打電話給我,說是要到我家做客。我知道他有和中山大學著名教授、古文字學家、考古學家、也是書法家的容庚、商承祚二位教授見面的愿望,我就告訴他容、商二位也是我的熟人,可把他們也一起約到我家見面。他說:“那可太好不過。”他們3位都是1902年生人,若是健在,2019年應該是117歲。

當時,我家住海珠橋南橋頭的前進路,“中大”是14路公共汽車的南起點站,從“中大”來我家可乘14路公共汽車直到樓下,所以容老、商老先到。他們見我客廳墻上掛著那軸前面提到的沈老400字“琴條”,對沈老的書法也稱贊不止。

這時候沈老夫婦也由花城出版社派車接到,人齊,我們便團團落座,喝著鐵觀音,清茶漫敘。

△1980年,(左起)商承祚、容庚、沈從文聚于蘇晨(右一)家。

沈老問及《沈從文文集》的出版情況。反正后來的難關也已經一關一關過去,我也不怕告訴他們,就簡要談了談。

沈老要求:“你別簡略了怎么具體說服上頭的,說說看。”容老和商老也想聽。

那情況曲曲折折,很有味道,我又說了一點兒。但是寫下來這篇文章就沒了!

為引開話題我開始“攻擊”沈老,埋怨他:“您一定要抽下那些帶點兒‘黃’的湘西民歌,也給出版帶來麻煩。一套《沈從文文集》各集厚薄相當,就一集薄了。”

談起《沈從文“格”招牌》

這時候商老提起了我在《南方日報》副刊《南海潮》上發表散文《沈從文“格”招牌》,且得了當年“十佳獎”的事兒。

沈老有些奇怪地問我:

“你怎么想起寫這個來?”

我嘆口氣說:

“我是一時有些看不慣到處是大首長題寫的大招牌,有的書法水平實在讓人不敢恭維,真像中共廣東省委第一書記任仲夷說的:‘現在誰是書法家?誰官兒大,誰勇敢,誰就是書法家。’任老說話文明,其實他說的‘勇敢’,可代之以‘臉皮厚’。有些情況,實際已經近乎‘書法污染’。我是想把報紙副刊的話題向這方面引一引。”

沈老接著問:

“有用沒有用?”

我搖搖頭說:

“沒有用。這時廣東書法家協會創辦了一本豪華書法雜志《書藝》,執行主編葉燿才向我約稿,我就寫了一篇萬字文《門邊議‘官書’大招牌》;‘門邊’是我自視于對書法稱不上‘門里人’,或可算個‘門邊人’的意思……”

在這篇文章里,我杜撰了關于這種大招牌所帶出來的“招牌現象學”“招牌社會學”“招牌經濟學”“招牌心理學”等,試著清理了一下這種“官書”大招牌,為什么會一時那么盛行不衰。

商老也替我敲邊鼓說:

“對,你的一系列‘招牌學’杜撰得好。真的是花大價錢‘潤筆’,求得一條高官‘手澤’大招牌,對工商部門、稅務部門、衛生部門、公安部門……說來都會有一定的‘泰山石敢當’意義,算大賬,算長遠賬,確實多花幾個錢也很劃得來。”

容老問沈老:

“您看我們廣州的官書大招牌……”

沈老說:“葉選平省長的顏體楷書大字還是不錯的,應該有一說一,有二說二。聽你們講,時下廣州也是能恭喜發財就上上第一!”

我也趕快說明:好在不久中共中央就發文制止了“官書大招牌”的泛濫。不過這與我的兩篇文章,算是碰到一起了。

幾位老人談到很多陳年往事,我插不上嘴,也聽得不很明白。我看看時間已經不短,就特請一家酒店給做了一些廣東點心送到我家,請他們墊補了一下,結束了這一次快樂的聚會。

2019年6月19日

于南海金沙洲泰成逸園養老院