慶祝《文藝報》創刊70周年 | 懷念熾熱和純真的日子

從左到右第一排王愚、馮牧、孔羅蓀、部隊宣傳處長,第二排黃毓璜、宋遂良、吳泰昌、孫均政、關木琴,第三排孫達佑、鐘本康、閻綱、李炳銀、唐達成、戰德泉、劉錫誠、鐘藝兵。(拍攝于一九七九年十一月北京西山邵家坡)

從左至右第一排召明、黃文珍、楊天喜、吳泰昌、鄭興萬、柴鴻逵、文椿,第二排陳新民、工作人員、許世杰、謝永旺、唐達成、陳丹晨、李燕平、臧小平、雷達,第三排高洪波、劉錫誠、戰德泉、寒小風、李炳銀、何孔周。(拍攝于一九七九年四月北京香山)

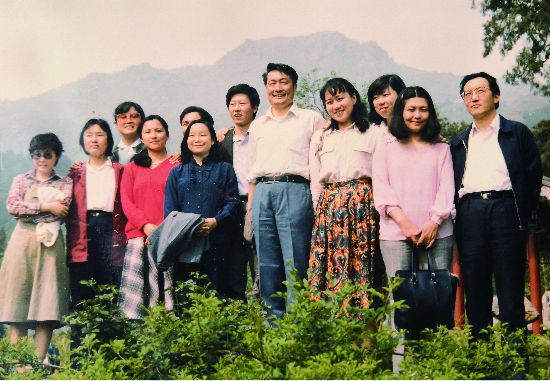

從左至右分別為于建、李燕平、臧小平、應紅、石一寧、吉敬東、寒小風、謝永旺、陳微、楊海涓、陳明燕、陳丹晨。(拍攝于1984年4月北京八大處)

現在的《文藝報》部分員工

那已是40年前的激情,40年前的熱誠,我們為一部又一部電影的解禁,一篇又一篇小說的再生,一個又一個理論禁區的突破而興奮。《文藝報》同仁們在午餐時爭論,直至忘記了吃飯(那時單位沒有食堂,全是自己帶飯),又在無數座談會上疾呼,組織一次次進攻,策劃一波波射門,掀起文壇一次又一次大討論,真是一個狂飆突進的年代。《文藝報》隊的球星們技藝超群,上演了一場又一場經典韻味十足的文化足球大賽,我的文學生涯,也是從那時起才算正式開始。【詳細】

記得20年前,文藝報社在中國作協十樓會議室為自己的50華誕慶生,邀請曾經在《文藝報》工作過的同仁歡聚一堂。主持聯誼會的是時任《文藝報》副主編的吳泰昌,他在事先沒打招呼的情況下突然點名讓我上臺,代表曾經的青年員工發言。說實話,這對當時還怯于在公眾場合講話的我來說是個難題,但我當時竟然沒有猶豫、膽怯和謙讓。當時說了些什么今天已大都記不得了,只有一句話念念不忘:“在那個如火如荼的80年代,我和我的伙伴們雖然將自己最好的那段青春年華都獻給了《文藝報》,但我們無怨無悔,因為值得,因為是《文藝報》帶著我們成長、成熟。”【詳細】

《文藝報》是一個需要激情、謹慎、耐心、細致的崗位,同時還是一個需要多方面理論修養、知識儲備的充滿挑戰性的崗位。《文藝報》更大量的工作,是對優秀文藝新作的評論和對文藝新人的推介。許多文藝新人新作通過《文藝報》這一平臺的扶持和傳播得以脫穎而出。作為一份專業性強而人員不多的報紙,《文藝報》的任務是繁重的,在報社的24年,我在新聞部工作的時間最長,經常是八九點下班,十一二點到家也很平常。但這是自己選擇的工作,內心無怨無悔。那24個春秋,是我終生難忘的歲月。【詳細】

從1949年7月至今,與新中國同時成立、同步行進的中國作家協會,已走過了整整70年的非凡歷程。中國作家協會的70年,涵蓋了1949年到1979年的前30年和1979年到2019年的后40年。在這后40年,我有幸介入其中,成為它的一員,并在一系列的文學活動和組織的帶領與幫助下成長成熟。回首往事,浮想聯翩,這里就影響深刻的幾件事簡作憶述,以此感念中國作協和《文藝報》對我的成長成熟的種種提攜與幫助。【詳細】

一個偶然的機會,陳履生來編輯部看陳新民,正好我也在。陳履生對社會文化很有研究,我們趁機讓他給我們寫專欄,一周后開始發他的文章,以后他每周都及時到稿,一直堅持了好多年。那時,“作家論壇”有兩個專欄文章引起讀者的注意,一個是我的文學時評,一個就是陳履生的專欄。我的時評隨著“作家論壇”結束就結束了,他的專欄還一直在開。據我所知在中國,幾乎還沒有哪一個作家能為一份報紙連續寫20年專欄。這也算是創造了中國媒體史上的一個經典數據。【詳細】

我踏進《文藝報》的時候,她已從刊物模樣改為報紙。我印象中覺得,還是原先那刊物模樣的《文藝報》有派,有厚度,也雅致。如果讓《文藝報》停留在那個時代多好呀!離開《文藝報》20多年后,回想起來,如果時光停留在我剛進《文藝報》的日子,那是最完美的。自己上山下鄉、返城讀書,一路走來,人生的目標一直在朦朦朧朧的前方,只是到了《文藝報》,才有讓時光停下的感覺,有點像歌德筆下的浮士德。【詳細】

70年的《文藝報》已載入史冊,它已成為研究界競相研究的對象。早有相關的博士論文問世,碩士和本科論文,更是不計其數。隨著時間的拉長,它本身的價值也在增長,人們不光會通讀全部雜志報紙,仔細尋找當年的歷史蹤跡,而且會尋找它周邊的相關人物和檔案,以做這份報紙的史料補充。這座不斷被開采的當代文學史的豐富礦藏,不僅已成為中國當代文學的一座博物館,而且也具有了與今天對話的功能。我們關注和研究它,一方面是我們有與它所攜帶的歷史對話的欲望,更重要的是,在研究過程中,也觸摸到了它與今天對話的心靈律動。【詳細】

上世紀五六十年代,全國的文學理論刊物少,就是那么一兩家,很多批評者就圍繞在《文藝報》周圍談論文學問題,《文藝報》也承擔了很多研究文學現象的責任。在當時,不管是理論交鋒也好,理論闡述也好,理論探討也好,《文藝報》都是最重要的一個陣地。現在可能《文藝報》在這方面能力有所弱化,但這也是有客觀原因的。報紙發表的文章一般是兩種,一種是富有理論色彩的,另一種就是能夠真正引起當代文學集中討論話題的。《文藝報》現在的覆蓋面很廣,文學和藝術都有。【詳細】

2006年秋,記得最初擬創辦“少數民族文藝專刊”時,時任《文藝報》總編室主任的王山對我說,新時期以來中國少數民族文學蓬勃發展,文藝報社的領導經過研究,準備加強少數民族文學版面,讓他負責專版,他特為征求一下各方面的意見。我們坐在一個小飯店里,聽完他的話我十分高興,這個專版顯然是少數民族文學園地的又一拓展,刊登的散文、詩歌、評論各類作品可更加貼近生活、短小精悍;可加強對精品力作的評介,對文學新秀和人口較少民族作品的推薦等……【詳細】

1980年夏,我毛遂自薦到《文藝報》另謀新職。當時正值改革開放,百廢待興,《文藝報》急需編輯人才,征得有關方面的同意,我幾乎沒有費什么勁,就調進了大學時代早已向往的《文藝報》工作。復刊初期辦公條件很差,連正規的辦公室也沒有,只能在沙灘借文化部、《紅旗》雜志大院的一塊寶地,因陋就簡搭建了幾間木板房辦公,與財大氣粗、名聲挺響的電視臺相比簡直是天壤之別,不可同日而語。【詳細】

我似乎突然找到了一種敘述方式,文藝報不僅是一份報刊啊!她是與新中國同年誕生的,她的歷史應該是回腸蕩氣的。接下來的“創刊”也使我找到了感覺:“在新東方已經冉冉升起的朝陽里/在人民共和國即將誕生的門檻上/走來了,走來了……/走來了年輕的執政黨/在她身后緊跟著/是全國文學藝術界的棟梁!”寫到這兒我仿佛置身于第一屆文代會的會場,感受著《文藝報》創刊的歷史時刻,血脈賁張,興奮不已。【詳細】

1987年,《文藝報》與《解放軍文藝》聯合在井岡山舉行了一次革命歷史題材的文學創作研討會,邀請我參加。吳泰昌、孫武臣、馮立三都來了,部隊的王愿堅、莫言也到了會。我還陪吳泰昌下山去了趟永新,尋訪他童年在永新生活過的教會孤兒院。對于此會,《文藝報》做了個綜述報道,還辦了一次革命歷史題材創作的筆談。我也談了一些意見,寫了一些文章。后我將我那些散亂的文章匯集起來,出版了我的第一部自選文集《當代文學縱橫談》,吳泰昌特地為此書寫了篇序言。我深為感謝。【詳細】

大學畢業后,我被分配到當時的國家出版事業管理局工作。后來,張光年先生從干校調回到出版局工作,領導分派我到他身邊工作。“文革”結束后不久,張光年先生轉身投入中國作家協會的恢復工作。我因工作之便,認識了從人民文學出版社借調來寫作的謝永旺先生,不久他也回歸作協參與《文藝報》的復刊工作。我向兩位先生提出希望到《文藝報》工作的愿望,得到他們的熱情幫助。在1978年國慶節以后,我來到當時的《文藝報》所在地北京東四禮士胡同上班。【詳細】

1979年3月我去了一次北京東四禮士胡同《文藝報》的辦公地,那是向文化部借用的兩間房,十分擁擠。5月再去時,辦公地點已搬到北京沙灘北街2號文化部大樓中,一部分同志在樓前的地震棚里上班。那天我認識了另一位笑容可掬的主編孔羅蓀同志,分工藝術評論稿件的文椿同志對我說:“辦公室里已經擺好了你的桌子,快來上班吧!”猶如一股撲面而來的春風,讓我感到了溫暖。【詳細】

那一年最終并沒有訂上《文藝報》,是訂閱技術原因或終因囊中羞澀而放棄,已經記不起來了。只記得那封寄給《文藝研究》編輯部的信,因為地址不詳被退了回來。就在我寫上述日記的兩天前,在10月30日的日記里,我記下了這樣一句:“文藝工作者四次代表大會在京開幕。”熟悉當代文學發展史的人都知道,那是一次在新時期文學發展進程中具有重要意義的會議。【詳細】

我敢于自詡為《文藝報》的朋友,當然是因為自己跟這份報紙有著比較密切的關系:自上世紀90年代起為這份報紙撰稿,我今已發小文數十篇,是長期得到《文藝報》關照的一位作者。我是《文藝報》的讀者,是《文藝報》的作者,也是《文藝報》的朋友,是《文藝報》“世界文壇”版的朋友。更為重要的是,我通過《文藝報》結交到了更多的朋友,他們或為《文藝報》的編輯和記者,或為《文藝報》的其他作者和讀者。我因擁有《文藝報》這樣一位能給我巨大幫助和不斷鞭策的良師益友而自豪!【詳細】

高山仰止,景行行止。我到精英薈萃的《文藝報》上班,心中懷有一種深切的敬重。在吳泰昌老師的領導下,在文學部同志們的幫助下,我比較快地進入了編輯角色,同時參與了冰心老人題詞的《兒童文學評論》專版的編輯工作。業余時間,我為孩子們寫作,為了給孩子們營造一個快樂成長的綠色環境,盡自己的一份微薄之力。在《文藝報》的這個崗位上,我了解了新時期以來全國文學創作的概貌,了解了兒童文學界的創作態勢,相繼結識了不同年齡段、不同審美追求、不同文化背景的作家,以及小荷才露尖尖角的文學新人。【詳細】

在《文藝報》時常跑活動、跑采訪,出差不斷。印象最深的是2007年參加中國作協與總政宣傳部聯合組織的“中國作家走軍營”采風,很多文壇名家參加,是少有的一次對海陸空軍的全面了解。那十幾天幾乎每天寫一個頭條或報眼,又兼現場攝影,當時網絡遠不如現在發達,每天寫稿、找地方找網絡發稿,常常折騰到下半夜,第二天還得依部隊作息早上6點多就起床。苦則苦矣,但看到自己的文章印在精心編排的頭版,覺得值得。【詳細】