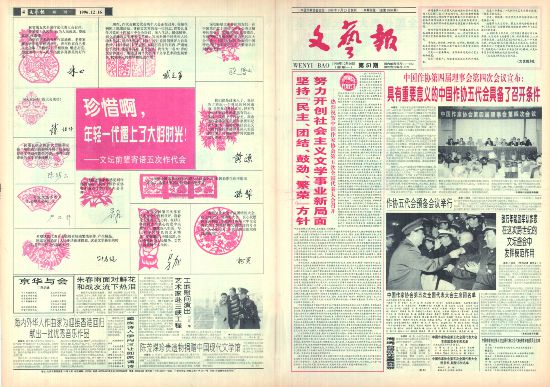

富于思想性與前瞻性的園地 ——賀《文藝報》七十生辰

《文藝報》創刊70周年了,值得慶賀,為了走向更加美好的明天,也值得反思總結。

《文藝報》是中國歷史最悠長的一份文藝報刊,走過了一條崎嶇曲折的道路。如果說她的命運幾乎折射了中國當代文藝跌宕起伏的歷史,似乎也不為過。

《文藝報》創刊于1949年5月,最初是以第一次文代會的會刊身份出現的。本意在于搭建文藝工作者“交流經驗,交換意見”的平臺,是“報道各種文學藝術活動情況,反映群眾意見的工具”(《〈文藝報·創刊號〉發刊詞》),這應該說是幾十年來始終如一的辦刊宗旨和任務。后來給予人們更強烈的感覺是,它是黨在文藝將它界傳達和宣傳文藝政策、指導文藝運動的刊物。有人比喻為相當于黨中央的機關刊物《紅旗》一樣的“文藝紅旗”,可見這個報刊的政治性是非常強的。

1949年時,我只是一個幼稚的文學愛好者,讀到一些解放區文學作品,給我一種從未有過的清新明快的藝術美感,看到了另一個嶄新的社會生活。所以我也很關注當時舉行的文代會,買了新出版的《文藝報》。它雖然是會刊,但是公開發售的。這一切對我都是非常新鮮的事。直到《文藝報》正式出版,從此我就成了它的忠實讀者。《文藝報》第一任主編茅盾,早在幾年前我就讀過他的主要作品《子夜》《虹》《蝕》《霜葉紅似二月花》《腐蝕》等;后來繼任他的丁玲,我也讀過她的《水》《莎菲女士日記》等;然后是馮雪峰,上海剛解放不久,我就聽過他在愚園路一所學校里做文學演講。因為喜歡這些大作家,也因此喜歡了他們主編的《文藝報》。一直延續到“文革”前夕,無論它辦得怎么樣,我總是會認真翻閱這本雜志,因為想知道文藝界和文藝創作的動態。

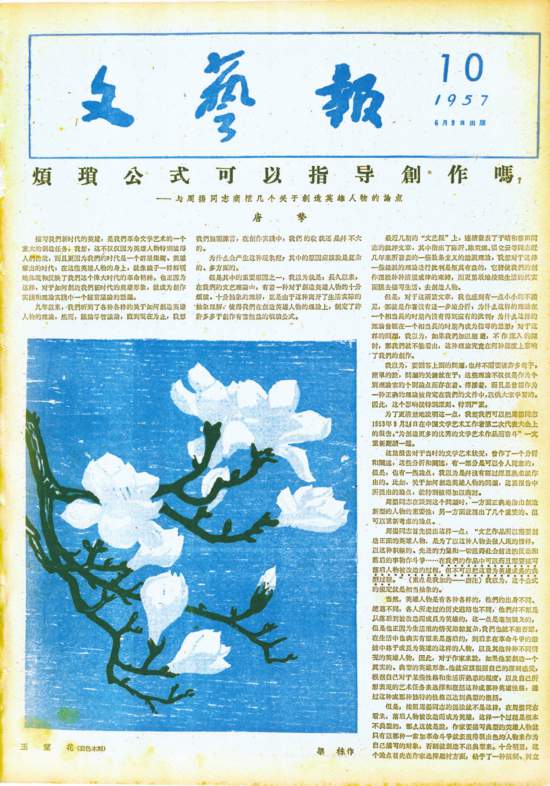

在這些日子里,我認為它辦得最好的時候,是1957年4月改成8開周報版,貫徹黨的“百花齊放,百家爭鳴”方針,非常活潑有生氣。文章有長有短,理論、批評、雜文、短論……各種形式兼有,不同意見交鋒激辯、敞開言路,真有點像當年毛澤東說的:“藝術上不同形式和風格可以自由發展,科學上不同的學派可以自由爭論。利用行政力量,強制推行一種風格,一種學派,禁止另一種風格,另一種學派,我們認為會有害于藝術和科學的發展。藝術和科學中的是非問題,應當通過藝術界科學界的自由討論去解決,通過藝術和科學的實踐去解決,而不應當采取簡單的方法去解決。”(《毛澤東選集》第5卷第388頁)最使我印象深刻的是,那時發表的文章中有北師大教授黃藥眠寫的《解除文藝批評的百般顧慮》,唐摯(唐達成)寫的《煩瑣公式可以指導創作嗎?——與周揚同志商榷幾個關于創造英雄人物的論點》,都是很有影響的文章。那時我是一個在校的大學生,讀到這些文字真的很有啟示。可惜這個時期比較短,很快匆匆結束了。后來唐達成三度與我共事,成了知交,也還成了我的上級。我曾問他,“當年你怎么有勇氣寫這樣的文章?”他說:“我那時年少氣盛,鋒芒畢露,無所顧忌……”其實這也是從事文學批評應有的寶貴品質。

20年后,《文藝報》復刊不久,成了解放思想、破除迷信、撥亂反正、勇于改革的先鋒,在文藝界一時聲名遠播,每有什么言論和活動都會對各地文藝界產生影響,紛紛效仿跟進。有的人就稱《文藝報》是“解放區”,敢言人之不敢言,行人之不敢行的事。諸如呼喚“寫真實”,為所謂“傷痕文學”正名座談會,給“毒草”平反大會,文藝理論座談會等等。我那時來到《文藝報》,躬逢其盛,與有榮焉。記得報到的第二天,新任中國作協書記張光年來編輯部。他家離此一站之遙,悠悠地漫步過來,坐在沙發上侃侃而談。作協、《文藝報》的領導們都是這樣的做派和風格,不一定經常開什么正式的會議,而是率性隨意談天。光年說話慢悠悠的,其中印象最深的是他說到1957年曾在毛澤東家里做客,毛澤東說:有些錯誤就如蒼蠅,拿起拍子打就是。有些問題可用雜文解決。所以,光年就要我們多寫雜文,提倡雜文。毛澤東還說:“回避矛盾,就不需要辦《文藝報》!要選擇有典型意義的,能引起讀者共鳴的,推動創作的問題。”

當時兩位主編馮牧、孔羅蓀都是非常有影響的老作家和老評論家,為人隨和親切,民主開放,思想睿智,沒有半點官僚衙門作風,上上下下都直呼其名;經常講述對具體作品的評論和對創作現狀的分析,提醒編輯們應該注意和著重的問題;同時又迅速地上情下達,聽取大家意見。在他們的帶領和影響下,編輯部內議論聊天的風氣非常濃厚,說到某個話題就會興致勃勃說個沒完,甚至午休時間從伙房打回來飯菜,還端著飯碗爭論不休。聊的問題都與現實的文學界、文學創作以及時政有關。就在這些自由熱烈的聊天中,出現了許多思想的吉光片羽,有的就此形成文章選題和活動的設想。稍后編輯部人員多了,還有組織地不定期舉行作品匯報會、專題討論會。編輯們把全國主要雜志分工閱讀后,提出值得注意的作品或新近的熱點問題,大家都據此閱讀,全體人員一起討論,各抒己見,常常爭論得不可開交,卻開拓了思想的視野,提升了文學的修養,使編輯部內部有了很好的學術氣氛,也推動升華了刊物的品質。潘凱雄曾有文記述說:“印象最深的是三種會,即閱讀匯報會,出差匯報會和編前會;前兩個會讓我們打開視野,信息通透,后一個讓我們知道了選題怎樣產生又怎樣實現。讓一個剛參加工作的年輕人置身于這樣濃濃的學習讀書思考的氛圍中,不成長都難。”

我曾引用五四學生運動領袖羅家倫的回憶。他說當年北大學生思想非常活躍,除了本科讀書以外,有一種自由討論的濃厚氛圍。不僅在寢室里,還在國文教員休息室和圖書館主任室,經常擠得滿滿的,師生都有,不論客氣和禮節,隨意詰難辯駁,充滿學術自由的空氣,抱著一種“處士橫議”的態度。他認為:五四“文學革命可以說是從這兩個地方討論出來的,對于舊社會制度和舊思想的抨擊也產生于這兩個地方。”(參見《百年國士:蔡元培時代的北京大學與五四運動》)這個說法是否確切姑且不論,但對學術研究來說,這種風氣確實是非常可貴和重要的。我覺得當時《文藝報》內部頗有點繼承了那樣的傳統的意味,才能站在思想的前沿,培養和出現了許多人才活躍在當今文學批評界是與此有關的。

時光倥傯,我已是殘燭之年,回顧我讀、我曾參與編輯的《文藝報》已走過了70年不平凡的風雨兼程,確實感慨萬分;但其思想理論性報刊的性質似乎始終沒有變過,思想的活躍與前瞻性正是它的特性和使命,也正是與全國所有文藝報刊不同的獨特之處,因此是十分重要的。現在人們很強調和重視傳統文化,我已年邁,想的是一些老話,譬如孔老夫子說:“學而不思則罔,思而不學則殆!”(《論語·為政》)后來韓愈老夫子又說:“行成于思,毀于隨!”(《韓昌黎集·進學解》)總覺得這對我們辦報還是很有現實的參考意義的。

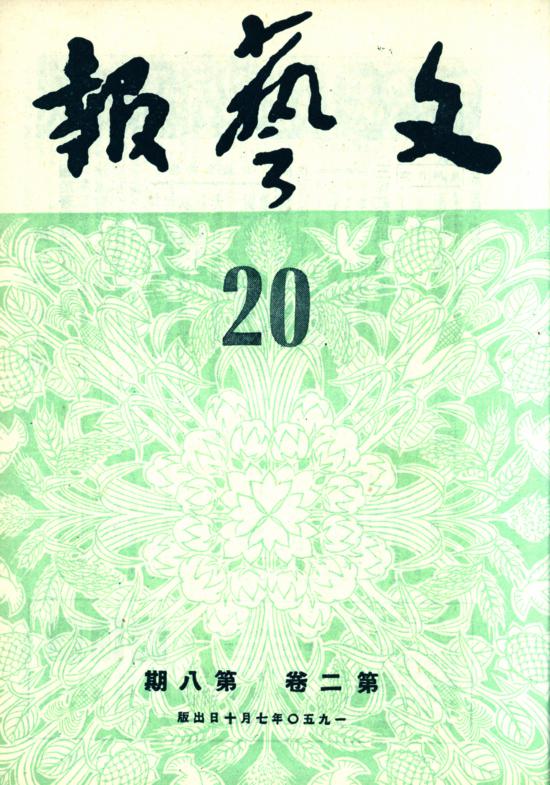

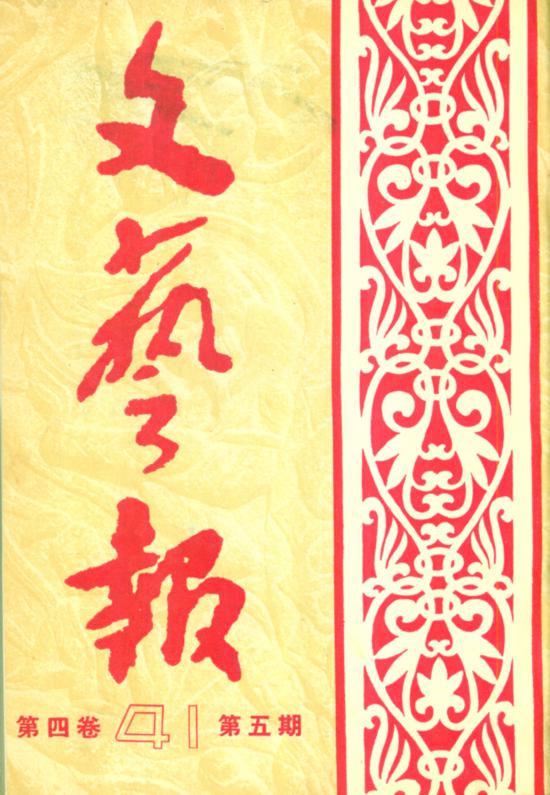

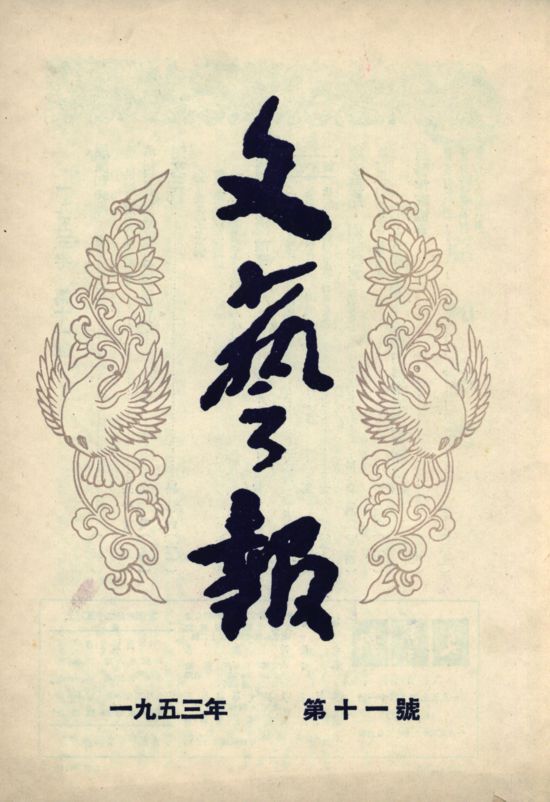

歷史資料

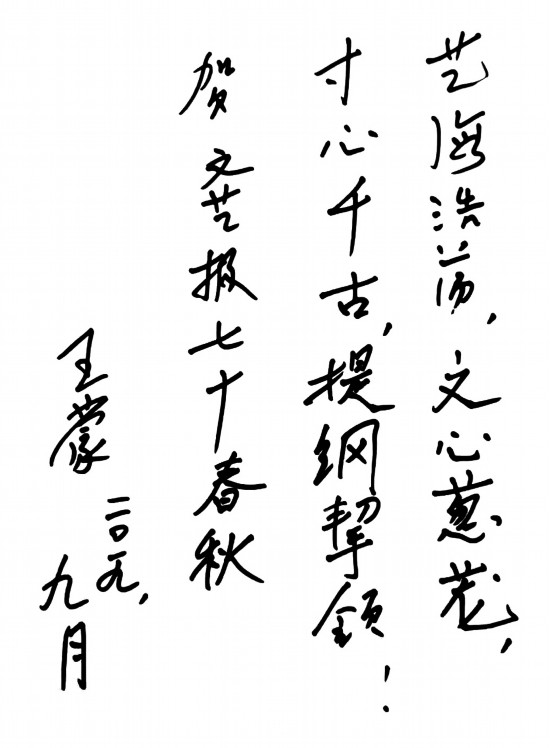

賀詞

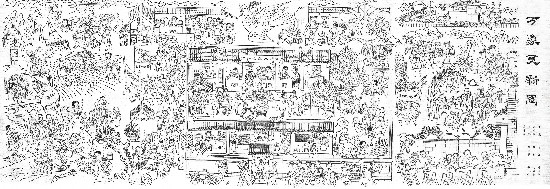

萬象更新圖

本圖原發《文藝報》1956年第一期