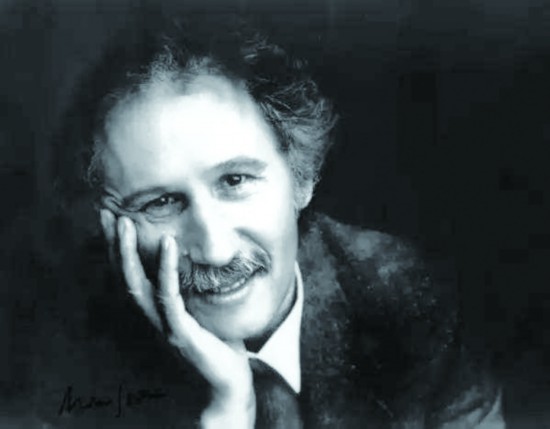

羅馬尼亞詩人馬林·索雷斯庫:隱秘的逃逸

馬林·索雷斯庫(1936-1996)生于羅馬尼亞多爾日縣一個農民家庭。童年和少年在鄉村度過。曾就讀于雅西大學語言文學系。大學畢業后,長期從事編輯工作。1978年至1990年,任《枝叢》雜志主編。1994年至1995年,任羅馬尼亞文化部長。1964年,出版第一部詩集《孤獨的詩人》。之后又出版了《時鐘之死》(1966)、《堂吉訶德的青年時代》(1968)、《咳嗽》(1970)、《云》(1975)、《萬能的靈魂》(1976)、《利里耶齊公墓》(3卷,1973-1977)等十幾部詩集。詩歌外,還創作劇本、小說、評論和隨筆。

馬林·索雷斯庫(Marin Sorescu)是20世紀羅馬尼亞最為引人矚目的詩人之一。他出生于1936年,生前先后出版了《孤獨的詩人》《時鐘之死》《堂吉訶德的青年時代》《咳嗽》《云》《萬能的靈魂》等十多部詩集。他是那種在世時即已備享詩榮的詩人。上世紀90年代前,他的詩歌在漢譯場域僅現零星片段,相對大規模的譯介,已是上世紀90年代以后。他去世于1996年,當年作家出版社即推出了新加坡漢語詩人陳瑞獻譯本《索列斯庫詩選》。這是我們在漢語中首次集中可見數量如此之多的索雷斯庫詩歌。但此譯本存有兩個缺憾:一是經由英語轉譯,而轉譯容易造成對詩藝的二度耗散;二是譯者所使用的那種漢語,在表意方式上有種恍若隔世的陳舊,就閱讀向度而言,它更具某種關于表達的歷史文獻性而非藝術可感性。

到目前為止,詩人索雷斯庫真正意義上的漢譯,事實上出自翻譯家、詩人高興之手。早在上世紀80年代,當他從北外羅馬尼亞語專業畢業、還是一位年僅20多歲的外國文學期刊編輯時,就已關注并陸續開始了對索雷斯庫——也包括其他重要的羅馬尼亞現當代詩人和作家——的譯介。2013年,其所譯《水的空白:索雷斯庫詩選》由上海人民出版社出版。這是迄今我們所見索雷斯庫詩歌最為完備的譯本。譯者扎實的外語功底、直接從詩人母語羅馬尼亞語進行翻譯,譯者本人作為當代漢語詩人具有良好的漢語語感,這些都使得索雷斯庫作品進入漢語時,能夠在一種當下活態語言表達中復活、生成和延異。由此,高興為我們敞開了逼近索雷斯庫的種種可能。只是這部詩集中每首詩都未注明創作時間及地點——可能原文版中本就缺失——這使得我們的閱讀難以緊貼詩人每首詩賴以產生的那一時刻、那一地點。我們可以捕獲的詩人作品以外的訊息,只是他簡短的生平:1936年2月19日出生于羅馬尼亞多爾日縣的一個農民家庭;童年和少年在鄉村度過,中學對詩歌產生興趣;1955年至1960年,就讀于雅西大學語言文學系,并正式開始詩歌寫作;大學畢業后做過編輯,期間到過德國和美國短期學習和考察;1978年起,長期擔任《枝叢》雜志主編;1994年至1995年,擔任過羅馬尼亞文化部部長;1996年12月6日,因癌癥逝世。

似乎馬林·索雷斯庫平淡無奇地度過了其一生。然而,我們應注意的是,作為一個詩人,表面看,他未曾遭際什么顯著的外部創傷性事件。但聆聽其詩歌之音響,卻使人陡生如臨深淵的戰栗和擦身黑暗的驚懼。這就不得不將他置入他在自己祖國所處的某種情境來加以釋讀。

原地不動地逃逸

索雷斯庫在當年羅馬尼亞文學界飽受爭議的一個事件是:1994年至1995年,羅馬尼亞“劇變”后,他擔任過文化部部長。對此,我們應該這樣看,上世紀七八十年代是羅馬尼亞政治最為黑暗的時期,這是羅馬尼亞詩歌嚴重的斷裂期,不少作家遭到監禁,甚至付出生命的代價。那么,索雷斯庫為何在如此殘酷的“劇變”后選擇從政,且恰是在他去世前的年月?按法國哲學家吉爾·德勒茲看法,離開、逃逸,都是在繪制線路,而逃逸也可以原地發生,可以出現在不動的旅行中。這就可通釋索雷斯庫詩歌的反叛特質同這一事件的關聯。索雷斯庫并沒有選擇時空上的逃離,而是原地不動地逃逸,這即是其面對當時的羅馬尼亞政治現實所發明的武器。原地不動的逃逸并非放棄行動,而是以隱秘的方式炸裂一個管道,這種方式時刻生發在其詩歌創作中。然而,這般隱秘的反叛無疑使詩人身陷無法逃脫的煉獄,這是在深淵里望云,是用報紙切割靜脈。他的許多詩作如《朋友們》中的“我們自殺吧,我對朋友們說”(文中所引索雷斯庫詩歌均出自《水的空白:索雷斯庫詩選》),《命運》中的“藝術后,我忽然一舉成名,/以家禽研究者的身份”,《演員》中的“我們胡話連篇,或者長年沉默”以及《和詞語在洞穴中》所訴“如果有一天我將同/太陽一道徹底消失”等等,無不是悲愴與絕望的吶喊,這是隱秘逃逸者所遭受的徹骨煉獄。無論是“家禽研究者”“演員”還是“和詞語在洞穴”,詩人索雷斯庫都在一種“邪惡盟約”里,這盟約里所有機器都在布局絞殺,殘存的面孔不再是詩人之面孔——詩人的面孔消失了,只剩下黑洞和白璧。

在索雷斯庫的詩之呼吸里,亦能捕獲“自然般”的窒息與絕望。他已將窒息與絕望化約至最為簡單、自然的詞語,如《直角尺》第一節:“數學上用的直角尺/越來越成為/一件文學工具”。索雷斯庫僅用“直角尺”這一最為簡單的意象構筑了對極左裝置系統的挖苦與反叛,“直角尺”即是索雷斯庫發明的隱秘武器,這正是其描繪的逃逸線路,他通過自在詞語的“飛逸”發現系統管控之外的世界;又如《在生命看來……》第一節第一句“在生命看來,/人類死后會繼續保持/相同的習慣”,表面似乎在淡然地描繪著人類重復的曲調,實則在反諷:人死后,極權、法西斯分子之流仍會繼續。沒有一個更好的時代,索雷斯庫以最為自然、溫和的詩調揭露了這一真相。

當然,除了自然、親和之語詞機制,他還以一種奇譎的反語機制生發著極致的反叛,這是索雷斯庫的煉獄情境主義。居伊·德波曾發動“情境主義國際”反抗景觀社會,這與其同時的法國哲學家吉爾·德勒茲和社會心理學家菲利克斯·瓜塔利的摧毀性戰術如出一轍,本質上都是一種游牧、漂移、離散和解域化的戰斗策略。索雷斯庫以如此情境主義反抗極權這一景觀,如《風琴的危險》首節赫然所表“我們都曾見過風琴。/風琴的危險就在于它們/有太多的管子”,在這里,“風琴管道”作為反語機制抨擊極權裝置,管道本是風琴的靈魂部件,在索雷斯庫筆下卻“反身”為極權統治壓迫人的機器;再如《戟》里的句子“而司機什么也沒注意……要是他停的話,/我就能將這個老罪犯攆下車去,/他差不多清除了所有人/此刻恰好手握鐵鍬倚靠在/我的背后”,其以“戟”“鐵鍬”暗喻極權機器的爪牙,以“司機”暗喻極權統治者,由此,經由電車上這一拿鐵鍬的可愛老頭同司機的“默契”反指其所處的生態與境遇,進行隱秘批判;又如《上課》一詩的首節“每當老師向我提問,/我都會故意/將所有問題答反”,極致的反叛在詞與詞、句與句之間彈射。最具能動性的反語機制則凸現于《笑病》《安逸》《美麗的細菌》《鑒于太陽……》等詩中,其以“笑”“安逸”“美麗”“太陽”等極致溫美的詞語反抨當時政治的黑暗,由此“笑”“安逸”“美麗”“太陽”等在索雷斯庫筆下成為了反抗暴政、極權的武器,這是真正的決裂,是在創造逃逸線和反叛的權力。而反語機制正是索雷斯庫詩歌中的譫妄機制,變得譫妄就是在脫離“正軌”,那些極致溫美的語詞正是索雷斯庫的譫妄詞庫。這一切,不僅是其不得不發明的情境主義,也是其身處煉獄的嚴重癥候,到《衣裳》中的“你感到世界大掃除/疼痛般/切割著你”,癥候已經延展到了靜脈。

癥候與斜視:另一個聲部/化身

作為詩人,尤其作為一位羅馬尼亞詩人,索雷斯庫斜視而非凝視周遭的一切事物。在《紊亂》一詩中,索雷斯庫如此斜視:“A看上去像O,/O像Z,‘這’像T,/‘所有’像G”,對索雷斯庫而言,紊亂即斜視,即隱秘逃逸、穿孔、脫軌、反叛、游牧;是居伊·德波“戰槍”所指的景觀社會;紊亂更是詩人索雷斯庫的煉獄情境主義,每一層紊亂都是其隱秘的反抗路線,這是創作者所能捕獲的反抗分子流。斯洛文尼亞前文化部部長斯拉沃熱·齊澤克指出,如果對事物進行沒有利害關系的、客觀的觀看,只能看到形體模糊的斑點;但透過特定角度進行“有利害關系”的斜目而視,進行被欲望支撐、滲透和“扭曲”的觀看,事物才會呈現清晰可辨的形態。索雷斯庫不可能像常人那樣觀看、凝視事物,他透過特定的角度怒目而視,直逼真相。

故而,索雷斯庫發明了兩種特定角度,在詩歌中也就呈現為兩種“爆破”方式,其一是各種替他言說的事物;其二是介入詩歌的“另一個人”。

“石頭”是其詩歌中反復出現的言說化身,透視其詩《巖洞》中“帶著石頭的空白,水的空白,/回聲無限生長”,以及《上課》中的“因為唯一打磨過的石塊,/也就是我們的心,/已經丟失”,或者《夜晚,從令人暈眩的高度》中的“宛如一些石子,被扔進/廢棄的井底”,還有《就連空氣》中的“再投擲一塊石頭,依然如此,/你用石頭掏出水里的空氣”,甚至《我就像塊石頭》中的“我就像塊躺在/海底的石頭,/試圖傾聽自己墜落時的回音”等句子時,我們可以攫到,“石頭”不僅作為索雷斯庫極具強度的聲部在訴說,同時生成了一種反抗極權景觀的逃逸線;既是透視黑暗咽喉的聲部,又是反抗黑暗裝置的武器。投擲石塊即投擲自己,而水里的空氣正是其批判的固化權力,如此寫作,即人的解域化。在詩歌、文學這一被管控的系統里,索雷斯庫生成了偉大的探險。這種隱秘的逃逸唯有不委身于既定的秩序話語,才會包含生成。無疑,索雷斯庫抵達了、到達了。類似的還有“綠葉”“火”等聲部,由此,構筑的是多聲部反抗的系列,這即是索雷斯庫超越其同代詩人的關鍵要素。

而深入索雷斯庫詩歌的“另一個人”實質上是其真身的鏡像——反叛、漂移、離散的索雷斯庫,例如《那邊》里的“有什么人躲在那里,窺探我的思想”,再如《鏡框》里的“每次醒來/我總覺得/有人在打量我”,又如《復寫紙》里的“夜里有人在我的門上貼了張/巨大的復寫紙”等詩句,仿佛索雷斯庫是一個癔癥患者,但這恰是煉獄的癥候,他只能偶爾令其真身在詩歌中解放、游牧。那個“什么人”就是索雷斯庫在其詩歌中繪制的逃逸線,那個“什么人”逼近他、切割他,那個“什么人”正是他的斜視之眼,這是對傳統意義上詩歌言說聲部、化身之轄域、疆界的解域,亦是索雷斯庫艱難的隱秘路線,由此,生成的是屬于索雷斯庫的逃逸力、反抗力——真正的創造。

所有情感都潛藏于詩行內層

在詩集《水的空白》里,很多詩作本質上是索雷斯庫內心深處的一道愿景。他渴望用石頭掏出水里的空氣,這水里的空氣所指即當時羅馬尼亞極左路線生產的暴力裝置。水的空白就是自由,就是越過逃逸線的另一個世界,這里有無限生成的可能,亦是至為盈滿的虛空之境。我們不難發現,索雷斯庫極善將日常境遇中的空虛進行解域,那些閉鎖在各種疆域、封閉線里的事物都蒙了一層空虛的霧靄,索雷斯庫沿著其發明的解域化之線將這些事物“移民”了出來。故而,我們感驗到的便是水的空白,便是索雷斯庫的虛空世界。正如索雷斯庫在接受記者采訪時所道:“我所指的這個文學世界是不容許任何僵化的……我的性格含蓄內向,所有的情感都潛藏于詩行的內層……只有首先燃燒自己,才能最終使別人燃燒。”可見,惟有探入索雷斯庫詩行的內層,才能捕獲極致的圣火。他在燃燒,以“靜水流深”之勢。

最典型的例子即《裸體泥療》中的句子:“所有這些見鬼的此刻/都裝扮成上等淤泥,/不管怎樣,那些女人覺得很好,/開始用它們涂抹身子”。對索雷斯庫而言,“裸體泥療”便是一種空虛的“規范”,它加劇著空虛,其有兩層含義:第一,身體的界域;第二,政治裝置設鑄的封閉線。詩人困獸般陷在這裸體泥療里,心里只想著“自己的女人”。想象一下索雷斯庫的情境與生態,便能明白其隱秘逃逸之不易。他在這泥療的空虛網里,生發的是虛空之境,“想著自己的女人”就是僭越、反叛、解域,他深惡痛絕地批判周圍那些裸體泥療分子。故而,“自己的女人”在此詩中形成了一道充滿強度的解域線,越過這道解域線,就是水的空白,就是虛空。再如《奇想》中:“每天晚上,/我都將鄰居家的空椅/集中在一起……一連幾個小時/給它們講述/我的靈魂在白天/死得多么美麗”,極易使人跌入空虛的絕境、深淵,可是這“空椅責任”不斷地繼續著,這是索雷斯庫在現實中根本不可能付諸實踐的責任,真正的責任是背叛,是逃逸的權力,詩人惟有將這一責任隱秘于詩行。“我的靈魂在白天/死得多么美麗”正是索雷斯庫的煉獄心聲,而“空椅”即是對現實境遇的解域,是索雷斯庫發明的又一個解域線路,他獨自一人在這虛空之境野蠻地游牧、背叛。又如《其他維度》所訴:“沒有時間的生活……仿佛魚離開了水,/期望著/一場大洪水……借貸在復仇,/世界在空空的日子里,不太可能注入資金”,等待,等待一種早已開始的尋找;虛無,在無與倫比的空虛之間,伴著時間的被迫死亡,靈魂的賬戶上留下的是索雷斯庫式的虛空、索雷斯庫式的大地解域化之線;“魚離開了水,期望著一場大洪水”指向的正是“水的空白”,這場大洪水的降臨意味著石頭要掏盡水里的空氣;他在尋找另一種可能,他試圖發明其他維度之自體。然而,惟有居于虛空之境才能擁有如此性狀,否則迎接詩人的只有死亡。

相比其同時的詩人愛明內斯庫,索雷斯庫的詩缺少神秘主義氣息,而更像自如游動的幽暗之火。細菌無所不在、無孔不入。即使在真空中,也依然可以運動。無疑,這是在羅馬尼亞詩人馬林·索雷斯庫身上涌起的創造之浪。他在隱秘中反叛,又在隱秘中生成。