袁筱一、白蘭達對談:文字來源處的愛與欲

8月14日下午,法語文學翻譯家、華東師范大學外語學院院長袁筱一和法國著名作家白蘭達·卡諾納(Belinda Cannone)女士在思南文學之家進行了一場對談。兩位均為出色的女性寫作者、評論家,她們在對談中就各自的新書、女性的寫作等議題進行了精彩的討論。

活動現場

何謂“智者的愚蠢”?

白蘭達生于突尼斯,在法國勃艮第大學獲得比較文學博士學位,此后一直在高校任教,同時廣泛涉獵各種文學體裁的創作。她至今已出版二十多部著作,其中包括《欲望之書》、《僭越的感覺》等,從小說到散文,從詩歌到文學批評均有涉獵。

《智者的愚蠢》是白蘭達的第三本隨筆集,這本書嘗試把虛構的寫作融入隨筆當中,試圖讓一些人物來進行對話,由此闡述作者的觀點。“這些人物會在一起討論,有時候會發生沖突,彼此之間并不一定有同樣的看法,有時候他們也可以達到一致,這是之前隨筆集里面所沒有的。”白蘭達說。

何為“智者的愚蠢”?

“其實蠢人的愚蠢沒有什么好說的,看到一個蠢人的愚蠢是讓人很傷心的事情,值得一談的是智者的愚蠢。這些人本來應該是智者,受過良好的教育,會閱讀,能夠獲得很多信息,然而他們卻呈現出愚蠢,這種愚蠢是讓人感到很尷尬或者很遺憾的。智慧的人原本有能力去表達一些真誠的、新的想法和觀念,然而他們卻止步了,去重復別人的觀點,比如當他們面對一些公眾言論,并沒有呈現出一種好奇、一探究竟,并表達出自己思考的一些新看法,而是去亦步亦趨地跟隨別人,這樣就是所謂智者的愚蠢。”白蘭達說。

在《智者的愚蠢》一書中她這樣寫道:“對異口同聲的偏執追求是愚蠢的一大因素。人們總是偏好隨波逐流。……我認為智慧就在于,總是需要后退一步,在集體中相互對視一下,才能發現大家是否齊聲同唱。”

那么哪些作品是所謂愚蠢的作品呢?在對談中,白蘭達這樣回答道:

“時間是一個能夠很好地甄別出優秀作品和糟糕作品,或者說智慧和愚蠢作品的因素。因為人們說出愚蠢的話,往往是為了個人利益,但若隨著時間流逝,這些因素消失了,留給我們的就會是一些比較好的作品,我們至少能夠看出來哪些作品是好的。這同時也是文學批評家的任務和使命,因為文學批評家是最嚴謹的讀者,他們的任務恰恰是通過自己不間斷的閱讀,幫助讀者進行分類,挑出哪些是真正好的作品,哪些是所謂看上去很智慧但是實際上比較愚蠢的作品。”

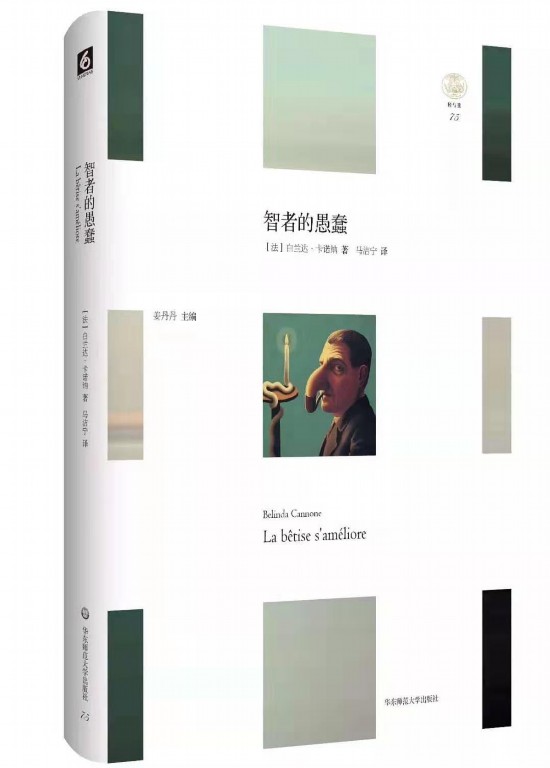

《智者的愚蠢》,白蘭達·卡諾納 著,華東師范大學出版社,2019年8月出版

寫作的理性與感性

作為一名資深的法語文學譯者,袁筱一曾翻譯白蘭達的著作《僭越的感覺》、《欲望之書》。她表示翻譯最打動自己的地方就在于,“這是一種非常私密的分享”。“當你讀到讓你心動的東西時,鑒于兩種語言之間本身的障礙,你可能很難毫無保留地將它分享出去。但是你和作者之間有一種非常私密的分享。當然,你也愿意把它盡可能地和更多人分享,這是我作為評論家對自己的要求。”

袁筱一表示,白蘭達的作品在兩個方面給她以深刻的感受:一是她們對于文字感受的方式非常相近,她喜歡的這種隨筆性的寫作;二是感性和理性的交融。

“某種程度上,我們都會趨向于認為女性是一個非常敏感的動物,在寫作和生活當中能夠更敏感地感受到情感經歷,這些也應該是嚴肅寫作的主題之一,和理性實是不矛盾的。”

談及時隔10年的《文字傳奇》再版,她表示自身的寫作風格在經歷長久的學術生涯之后有所改變,越來越偏向冷靜,然而,“2015年我在翻譯《欲望之書》和《僭越的感覺》的時候,我在白蘭達書里面讀到讓我非常感動、非常想找回的一種語言。基于這樣的考慮,我才重出了這本書,其實這是一種我們已經忘卻了的寫作方式,特別是文學評論的一個方式。”

白蘭達在談及理性和感性之間的關系時表示,平衡這兩者非常重要,“因為我要寫的首先是一個完整的人,一個完整的人勢必包含了這兩方面,不可能割裂開來。人有思想,同時也有情感,這樣才能呈現出一個完整的人。”她表示,“可能大家通常覺得女性會更感性一些,但是實際上并不是這樣的,并沒有說哪個性別更偏重于哪個方面。理性和感性這兩種是同時存在于一個人身上的。”

文字來源處的愛與欲

談及寫作的欲望和動機,白蘭達表示,她開始寫作與父親有很大的關系。“他是非常熱愛寫作的一個人,經常拿一個本子寫寫畫畫,而且不停地在記筆記,耳聞目染我也產生了這種欲望。” 父親的一句話影響她至深:“一個人的價值,不管這個人是男人還是女人,他的價值就在于把他看到的說出來。”

9歲那一年,父親鄭重其事地告訴她:“你也應該開始寫日記,因為有些看法會忘記,你把它寫下來就不會忘記。”“所以我的寫作的訓練從9歲那年就開始了,”白蘭達說,“它慢慢變成了一種習慣,我已經非常習慣把自己的思想、感情等等化作文字,這很重要,因為寫作離不開勤勉的練習。一個運動員如果想取得好成績,必須要每天鍛煉,對于一個作家而言每天都寫是非常重要的,我很幸運從很小就開始不停地寫作。”

至于為什么要寫小說?白蘭達說這源于對孤獨的感受。“我覺得人是處于一種孤獨的狀態,我們不知道別人到底在想什么,也許一個人可以滔滔不絕說很多話,但你還是不知道他心里到底在想什么,腦子里到底在想什么,他的心口是否一致,這正是我們感到孤獨的原因。在生活中,別人永遠和我是有距離的,這就是小說的功能——可以讓我感覺到我真正成為了他者,進入別人的頭腦和思想當中去。比如我寫一個男性角色,好像我就化身成了他,真正理解了他,消除了我們之間的距離,也消除了孤獨感。”

女性和女性的寫作

兩位嘉賓均為出色的女性寫作者,對談的話題在大部分時候都圍繞女性和寫作展開。

白蘭達提出了她構想中的女性主義。“女性主義可能有許多形式和類型,最重要的是首先要停止性別戰爭。女性主義應該建立在男性和女性互相尊重的基礎上,達到一種和解,而非戰爭。女性和男性一起才能夠獲得解放,而不是打倒男性才能得到解放。”她表示,“在我寫作的時候,我并沒有特意在意自己是女性作家這個身份,我是作為一個人在書寫。”

袁筱一則進一步提出,盡管她也同意這種說法,認為自己不是一個女作家、而是一個作家,但許多時候人們還是會不自覺地把作家分成女性作家和男性作家。根據她的了解,在法國在當代寫作者當中,女性占了相當高的比例,背后的原因何在?

白蘭達表示,現在法國有70%的作家是女性,但仔細看獲得文學獎的名單或者關于文學批評最重要的前兩頁,基本上還是男性作家的天下。“從這個意義上講,我們必須是女性主義者,女性作家的價值還有待得到大家的公認、承認。”

白蘭達講述了一個不太愉快的親身經歷:一位男性作家在她出版《智者的愚蠢》之后發表了類似的文字,“有一章寫的是‘智者的愚蠢’,里面沒有提到我的名字,參考書目也沒有。有一天他參加一個電視節目,宣傳他的新書,節目開始之前他跑過來跟我說,真的不好意思,我怎么會把您的名字忘記,沒有放在書里面呢?我也不知道為什么會這樣。”

此后她曾特意去查證,發現除了她以外沒有任何一位女性作家寫過“愚蠢”這個非常重要的主題。“這個主題需要很多思考、討論,或者按照通常的說法,需要理性的分析,大概很少女性作家敢于觸碰這樣的主題。”

從這個經歷中她在反思:女性作家的地位為什么會是這樣?一方面是社會還不能完全承認女性作家的價值,另外一方面也許女性作家自己也缺乏一點冒險精神,不敢去嘗試傳統意義上不適合女性的主題。

在最后的讀者提問環節中,白蘭達還與讀者交流了關于法語語言詞匯的陰陽性與寫作、性別的問題。

“詩人、作家都只有陽性形式,但是‘小說家’始終有兩種形式。從很久很久以前女性就開始寫小說,這是唯一的例外。現在年輕一代人有這種需求想改造語言,我個人并不是非常同意把已有的詞陰性化的做法,如果真想改造語言,我建議發明一個新的中性的詞,而不是把原有的詞進行陰性化。我寫作時,像剛才我說的,既沒有強烈感覺到是一個女性,也不會感覺到自己是一個男性,我首先是個人,發明一個中性的詞可能會更好,這是我個人的看法。”白蘭達說。