魯迅與中國新興木刻的淵源

上海魯迅紀念館收藏有許多中國第一代新興木刻家的作品,數量達1800余件之多,高居國內各收藏機構之首,這些作品都來源于魯迅的收藏,由許廣平先生捐贈。那么,魯迅不是版畫家卻為何收藏如此多數量的木刻版畫作品呢?魯迅與這些版畫作者有何關系呢?

由上海魯迅紀念館集體編寫的《華痕碎影——上海魯迅紀念館藏魯迅先生手跡、藏品擷珍》近期出版,澎湃新聞特選刊其中關于版畫的部分內容。

曹白 《魯迅像》

幼年的愛好

魯迅自幼熱愛美術,7歲時進私塾讀書,就極喜歡看帶有插圖的書,且經常加以描繪。在遠房的叔祖玉田公處他見到《毛詩鳥獸草木蟲魚疏》《花鏡》以及繪圖的《山海經》《玉歷鈔傳》等有繪圖的書籍后就念念不忘。保姆長媽媽見他如此癡迷,就在告假探親期間,買了套《山海經》給他,使得魯迅喜出望外,愛不釋手,更是激發了他對美術的興趣。在《山海經》里許多形象奇特、性格迥異的人物深深地吸引著小魯迅,其中沒有腦袋而勇武異常的刑天給了他深刻的印象,給他以后的文學創作帶來靈感。一本《山海經》滿足不了他的心,于是,魯迅就把過年時長輩給的壓歲錢也用來購買畫譜,如《海仙畫譜》《百將圖傳》《金石存》《梅嶺百鳥畫譜》《古今名人畫稿》《板橋全集》《海上名人畫稿》等。從“《山海經》是阿張(童年魯迅小名)收藏畫冊的開始”到“此后我就更其搜集繪圖的書,于是有了石印的《爾雅音圖》和《毛詩品物圖考》,又有了《點石齋叢畫》和《詩畫舫》……等畫冊。”(注:王觀泉著《魯迅與美術》上海人民美術出版社1979版,第3頁)

魯迅在《朝華夕拾·二十四孝圖》和《朝華夕拾·阿長與山海經》里對自己那段童年生活都還記憶猶新:“我的小同學因為專讀‘人之初性本善’讀得要枯燥而死了,只好偷偷地翻開第一葉,看那題著‘文星高照’四個字的惡鬼一般的魁星像,來滿足他幼稚的愛美的天性。昨天看這個,今天也看這個,然而他們的眼睛里還閃出蘇醒和歡喜的光輝來。”(注:《魯迅全集》第 2 卷,人民文學出版社,2005年版,第259頁)“‘哥兒,有畫兒的‘三哼經’,我給你買來了!’我似乎遇著了一個霹靂,全體都震悚起來;趕緊去接過來,打開紙包,是四本小小的書,略略一翻,人面的獸,九頭的蛇……果然都在內。……這四本書,乃是我最初得到,最為心愛的寶書。”(注:四本小小的書是指《山海經》,長媽媽不識《山海經》,把它念成“三哼經”。《魯迅全集》第 2 卷,人民文學出版社,2005年版,第254、255頁)

作為小三歲的胞弟周作人對魯迅小時候這方面的表現有著更近距離的觀察,以下是周作人的兩段回憶:“魯迅小時候也隨意自畫人物,在院子里矮墻上畫有尖嘴雞爪的雷公,荊川紙小冊子上也畫過‘射死八斤’的漫畫,這時卻真正感到了繪畫的興味,開始來細心影寫這些繡像。恰巧鄰近雜貨店里有一種竹紙可以買到,俗名‘明公(娛蛤)紙’,每張一文制錢,現在想起來,大概是毛邊紙的一種,一大張六開吧。魯迅買了這明公紙來,一張張的描寫,像贊的字也照樣寫下來,……”。(注:周作人:《魯迅的青年時代》河北教育出版社2002年版,第14、15頁)

盡管魯迅11歲被送入全城要求最嚴格的三味書屋念書,但仍壓制不住對美術的酷愛,在課堂上,趁著老師搖頭晃腦閉目吟讀課文之際,魯迅常偷著閱讀野史筆記和《西游記》等插有繡像之類的小說,見到書上的插圖便用薄而透亮的“荊川紙”復在畫面上,一筆一筆細細地影摹。隨著魯迅讀書不斷增多,描摹的畫也隨之增加,單是影描繡像,就有《西游記》《蕩寇志》《東周列國志》等。由此可見,少年魯迅對于美術愛好完全是出于天性,雖成長在書香門第之家,但那個時候他對于美術的喜好卻超過了文學,給少年魯迅帶來無窮的樂趣,也為魯迅今后在這個領域的貢獻打下伏筆。

李樺《細雨》

改變國民性首推文藝

魯迅南京讀書被選拔公費留學日本,一開始被派到日本是學習開采礦產,后自己改變專業又去仙臺學醫,期望通過學習西醫,一方面可以救死扶傷,另一方面,了解到日本明治維新跨入現代國家是與引進西醫密切相關的,以此可以啟蒙國人,振興中華。但由于見到當時國人的麻木狀態,覺得治療人民的精神上的麻木癥是比治療他們的疾病更為緊要,于是魯迅決定棄醫從文,開始走上“治文學和美術”的道路,用文藝進行啟蒙宣傳,療救國人的魂靈,催促國人思想的覺醒。因此,魯迅在文學活動中,始終將文學和美術相結合,早在日本東京籌辦平生第一份雜志《新生》時,就開始將文學和美術緊緊聯系在一起,在第一期雜志封面上魯迅選定英國19世紀畫家華茲的油畫《希望》作為插圖,畫面上是一位蒙著眼睛的姑娘,抱著一張只剩下一根琴弦在震動的豎琴,屈腿坐在地球儀上。這幅畫的主題是:希望不是期望,它從那僅有的琴弦上奏出的美妙的音樂。寓意著讓積弱積貧、僅存一息的古老的中華民族煥發出新生命。因此,魯迅不斷地收集許多西方的優秀美術作品,特別是歐洲勃興的創作版畫,有些是原拓,有些是印刷在精美的書籍里。1909年編輯《域外小說集》的時候,封面裝幀選用的就是一幅木刻。

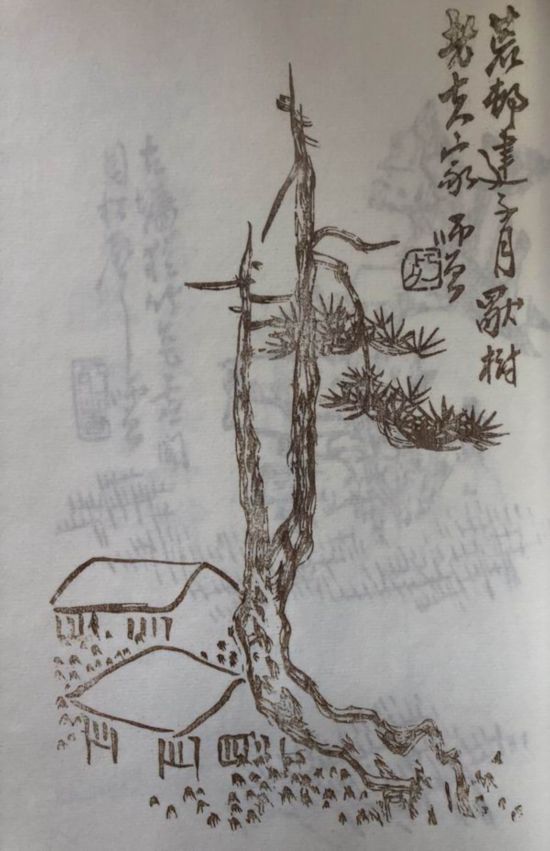

魯迅收藏的中國水印木刻

1927年到了上海,魯迅根據自己的收藏,出版了《朝華旬刊》、《藝苑朝華》五輯等,其中近一半是介紹近代英、法、美、意、瑞典、日本、蘇聯的創作版畫。其實,中國是版畫的故鄉和搖籃,并在14世紀傳播到歐洲。發現于敦煌的《金剛經扉頁·祇(qi)樹給孤獨園》,是迄今為止發現的中國最古老的木刻版畫,它的年代為公元868年(唐咸通九年),比歐洲最早的木刻版畫《普洛塔木版》要早512年(據考證它創作于1380年)。盡管歐洲古代版畫脫胎于中國古代版畫,但到19世紀,歐洲木刻畫蓬勃發展,在原來的木刻畫的基礎上進一步開創了畫、刻、印合一的新風氣。然而,中國古代木刻版畫卻還維持原有工藝——畫、刻、印分別由畫家、刻工、印刷工完成,在經歷了唐、五代、宋、元及明代的輝煌后,到了清末民初,由于西方更為先進的印刷技術的傳入和推廣,中國傳統木刻瀕于滅亡。

對西方的創作版畫,魯迅自有他作為文學家從藝術角度上的判斷,認為可更有效地傳播優秀文學作品,擴大文學作品影響力,滿足文學創作的需要。他通過長期的文學實踐和對中外美術史的收藏研究,認為歐洲的創作版畫(或稱現代版畫)可以引入中國,為中國社會大眾服務,為社會變革的現實服務。為區別于中國原有的古代版畫,這種版畫被稱作新興版畫,新興版畫概念蘊含著新的、復興中國版畫的意思。由于較多使用木料,所以又經常稱之為新興木刻(后面除特別說明外一律稱為“新興木刻”)。

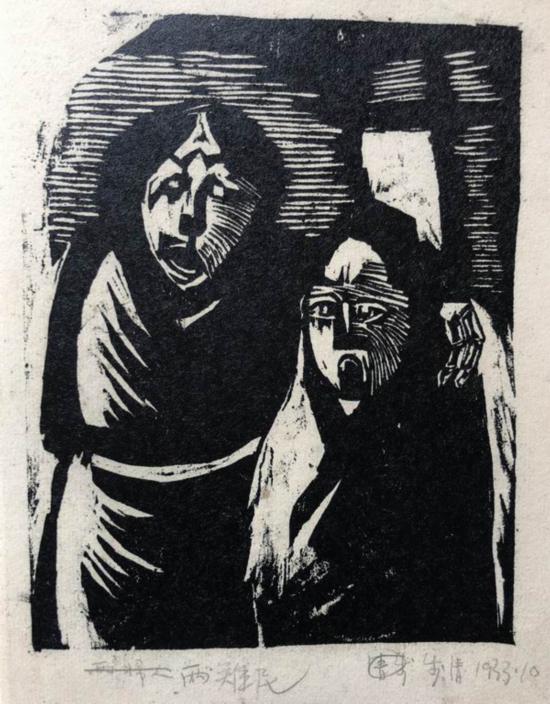

鐘步清《兩難民》

魯迅母親喜歡看小說,據說《吶喊》出版不久,有人向魯迅先生的母親推薦這部小說集,而且還特別提到了《故鄉》,魯迅先生的母親并不知道這是自己的兒子寫的,她讀了這篇小說以后說:“沒啥好看,我們鄉間,也有這樣的事情,這怎么也可以算小說呢?”(注:荊有麟“母親的影響”,引自《1913—1983魯迅研究學術論著資料匯編3(1940—1945)》中國文聯出版公司1985年10月版,第1367頁)當時這種新文學的實績不讓普通大眾理解的事情屢見不鮮。

如何讓民眾理解新文化運動,如何讓民眾投入進來,魯迅說過:“要啟蒙,即必須能懂。懂的標準,當然不能俯就低能兒或白癡,但應該著眼于一般的大眾”。(注:《魯迅全集》第六卷,人民文學出版社2005年版第28頁,“連環圖畫瑣談”)于是,木刻版畫就在很大程度上成為了著眼于大眾宣傳媒介的文藝,因為魯迅認為,木刻版畫是“好的大眾的藝術”(注:《魯迅全集》第八卷,人民文學出版社,第406頁,“<無名木刻集>序”)而且,從形式上看,“一張復制縮小的名畫實在遠不如原版的木刻:既不失真,又省耗費。第二是因為簡便,第三是因為有用”(注:《魯迅全集》第四卷,人民文學出版社2005年版,第625頁,“<木刻創作法>序”)“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦”(注:《魯迅全集》第七卷,人民文學出版社2005年版,第363頁,“〈新俄畫選〉小引”)木刻版畫的這些特點正是適應當時的中國社會發展狀況。

魯迅的一生,一共介紹了大約近五十位國外的版畫家,這些版畫家來自于20世紀版畫藝術的不同流派,此時的西方版畫史上,有表現主義、立體主義、現實主義、達達派等多種版畫流派。但是,在魯迅所介紹的這些版畫家中,德國現實主義和俄蘇寫實的版畫家是占著絕大多數的(因為魯迅的文學風格是現實主義),魯迅多次向中國的讀者介紹他們的作品和生平,相反,對于別的一些流派的版畫家,他大都只是偶爾提及。魯迅如此不遺余力地引進和推介西方創作版畫,在客觀上起到對中國新興木刻運動的啟蒙作用。

倡導·培育

魯迅先生說:“創作木刻的紹介,始于朝花社。”(注:《魯迅全集》第六卷,人民文學出版社2005年版第49頁,“<木刻紀程>小引”)這是魯迅先生剛來上海不久,與柔石等組織的文藝團體,先后編印了《朝花周刊》和《朝花旬刊》及“藝苑朝花”畫集五種,為美術工作者開拓藝術視野,提供創作借鑒。在“藝苑朝花”叢刊中的《近代木刻選集(一)》的“小引”里,魯迅先生第一次提出了“創作木刻”的概念:“所謂創作的木刻者,不模仿,不復刻,作者捏刀向木,直刻下去——記得宋人,大約是蘇東坡罷,有請人畫梅詩,有句云:‘我有一匹好東絹,請君放筆為直干!’這放筆直干,便是創作的版畫首先所必須,和繪畫的不同,就在以刀代筆,以木代紙或布。中國的刻圖,雖是所謂‘繡梓’,也早已望塵莫及,那精神,惟以鐵筆刻石章者,仿佛近之。”(注:《魯迅全集》第七卷,人民文學出版社2005年版,第335頁,“近代木刻選集(1)·小引”)寄希望美術青年對創作版畫的研究,開辟出中國新興木刻的道路。為中國新興木刻運動拉開了帷幕。

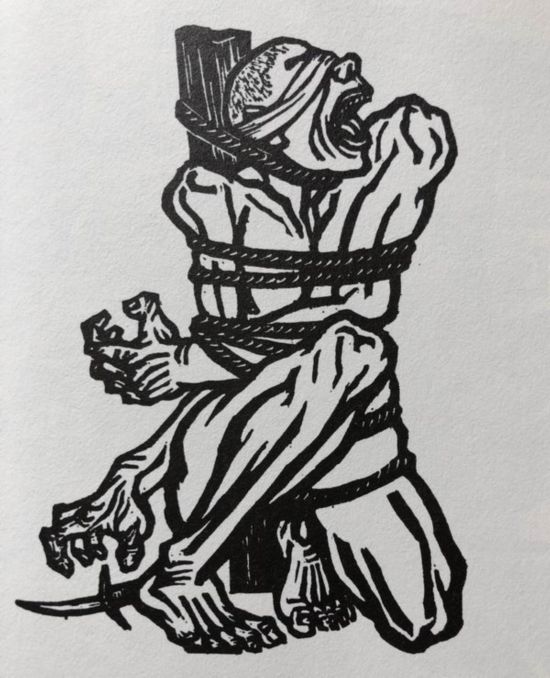

李樺《怒吼吧中國》

盡管朝華社后來由于各種原因解散了,但魯迅對于木刻版畫的推廣推動的初心不改,他大量購買美術圖書,包括《古斯塔夫·陀萊》、奧斯汀插畫《堂·璜》、《表現主義的雕刻》、克萊格的《木刻》《現代歐洲的藝術》《歐美廣告圖案集》《表現拍圖案集》等大量有木刻插圖的書籍、珂勒惠支的版畫集5種,還開始訂購日本的《版畫》《創作版畫》等雜志。搜集了英國版畫家吉賓斯的木刻原作、德國原版木刻畫11幅等,樂此不疲地收集著不為國內美術界重視的現代創作版畫作品,廣泛觀覽世界優秀的版畫作品,這些既是魯迅的愛好,也是魯迅有意識為進一步推動中國新興版畫藝術的發展作準備。

魯迅在文壇上的聲望,讓許多文藝青年所敬仰,隨著左翼作家聯盟、左翼美術家聯盟的相繼成立和開展活動,文藝青年更有機會親炙魯迅的教誨,魯迅也更感受到青年對進步文藝追求的渴望。當時木刻在中國被一些“藝術大師”所不屑。創作版畫盡管在西方已經蓬勃發展,但中國國內美術界卻一無所知,美術學校不設這門課,更沒有專門的版畫老師授課,魯迅看到這批木刻青年在黑暗中摸索,非常焦急,于是,在1931年8月17日至22日,邀請了內山書店老板內山完造弟弟內山嘉吉來授課,并自己親自擔任講課翻譯,拿出珍藏的木刻原拓作為教材,舉辦了暑期木刻講習班,培養了第一批中國新興木刻家,灑下了中國新興木刻運動的火種。因此,1931年后來被大家認為是中國新興木刻運動的元年,8月17日往往作為中國新興木刻運動的紀念日。

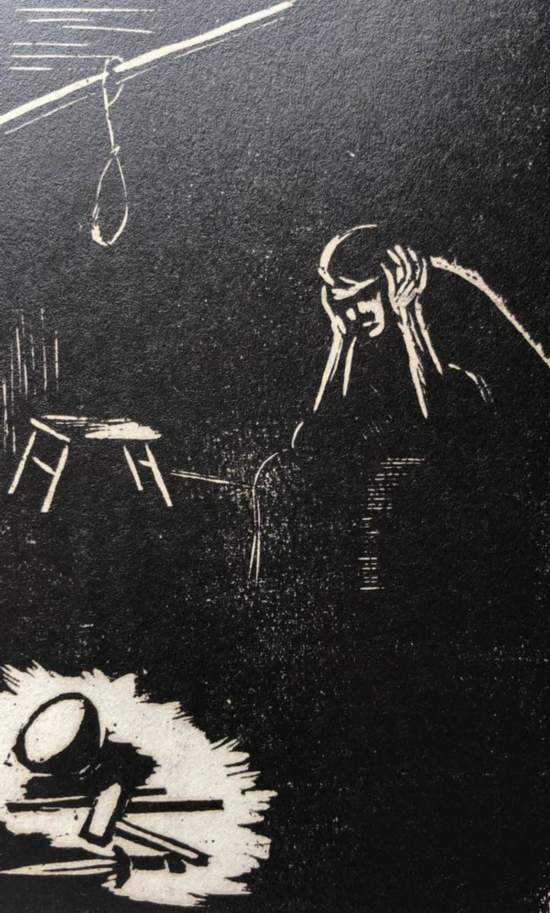

張望《出路》

為了更好地更直觀地給予中國木刻青年借鑒外國的優秀創作版畫,魯迅先生還不惜資金、時間、精力,以從國外購買優秀版畫家的畫冊、版畫原拓為母本,選用優良紙張、選擇先進設備的印刷廠用來編輯版畫集,共精心編印了12種版畫圖冊:

1、《近代木刻選集》(一)1929年1月出版(第一輯)

2、《蕗谷虹兒畫選》(第二輯)

3、《近代木刻選集》(二)1929年2月出版(第三輯)

4、《比亞茲萊畫選》(第四輯)

5、《新俄畫選》(其中收木刻5幅)1930年出版(第五輯)

6、《士敏土之圖》1931年1月出版

7、《一個人的受難》1933年10月出版

8、《引玉集》1934年5月出版

9、《蘇聯版畫集》1936年7月出版

10、《凱綏·珂勒惠支版畫選集》1936年7月出版

11、《死魂靈一百圖》1936年4月出版

12、《木刻創作法》1937年1月出版

魯迅不僅主張 “采用外國的良規,加以發揮,使我們的作品更加豐滿”。(注《魯迅全集》第七卷,人民文學出版社2005年版第49頁,“《木刻紀程》小引”)同時還主張,要“擇取中國的遺產,融合新機,使將來的作品別開生面”(注《魯迅全集》第七卷,人民文學出版社2005年版第49頁,“《木刻紀程》小引”)。為此,他又與鄭振鐸合編了:

1、《北平箋譜》1934年2月出版

2、《十竹齋箋譜》(第一冊)1935年4月出版

翻印這兩部具有中國古代傳統經典版畫藝術的箋譜,不僅是“中國木刻史上一大紀念”,而且,對后來新興版畫中水印套色木刻的發展也是一個有益的借鑒。

不僅如此,魯迅還利用自己豐富的國外優秀版畫畫冊、版畫原拓收藏,舉辦外國版畫展覽,使藝術青年開闊視野,提高技藝。魯迅先后在上海舉辦過4次外國版畫展覽:

1、“世界版畫展覽會”,1930年10月4日至5日,在上海四川北路1982號2樓舉辦,展出歐美名作70余幅。

2、“德俄木刻展覽會”,1933年10月14日至15日,在上海千愛里40號(現在的38號)舉辦,展出作品66幅。

3、“俄法書籍插畫展覽會”,1933年12月2日至3日,在上海日本基督教青年會(現在的武進路)舉辦,展出作品40幅。

4、“德國作家版畫展”,1932年6月4日至5日,在上海瀛寰圖書公司舉辦,展出作品50幅。

此外,1934年6月,魯迅還精心挑選58幅當時中國國內較優秀的青年木刻家的作品,赴法國巴黎展覽,獲得熱烈的反響,這也是中國美術作品第一次到國外的展覽。巴黎是歐洲版畫大師云集之地,魯迅推選青年木刻家作品到巴黎展覽的目的就是為有利于接受大師們的評點,使萌芽期的中國新興木刻技藝水平得到提高。

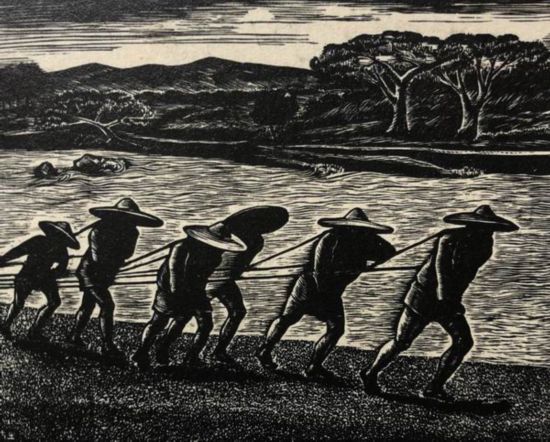

羅清楨《逆水行舟》

以上這些,充分體現了魯迅推動中國新興木刻運動發展的杰出貢獻和良苦用心,使中國古代木刻藝術煥發出新的生命和價值。

魯迅不會木刻,自謙不懂木刻,但對木刻版畫的鑒賞水平卻比一般的木刻家更高,許多木刻青年,不管是與魯迅熟識的還是素味平生的青年木刻家,無間遐邇,每有新作,都寄請魯迅指導或推薦發表,所以魯迅就成了我國新興版畫萌芽期青年木刻家版畫最大的收藏家,上海魯迅紀念館有幸繼承、收藏了這批珍貴的文化遺產。據不完全統計,在短短的三年多時間內,據說與木刻青年的通信就有一、二百封,目前收在《魯迅全集》(人民文學出版社2005年版)中的有80多封。許廣平在“魯迅與中國木刻運動”一文中回憶道:“·······他不啻在家里開了一個義務的木刻函授學校,而且是不定期限的,又不時把木刻創作介紹到刊物上······”(注:王錫榮高方英編著《回憶魯迅在上海》上海書店出版社2017年3月版,第215頁)這批木刻青年在黑暗中由于有了魯迅這盞明燈的指引,迅速成長。1934年8月,為了回顧總結這段時期中國版畫的歷程和成績,魯迅先生將自己留存的木刻青年們的作品結集,自費編印出版了中國新興木刻的第一本選集------《木刻紀程·壹》,以此薈萃一批萌芽期中國新興版畫的優秀之作。并打算以后繼續出版貳、叁、肆······,以此生發,持續提高。

1936年10月2日到8日,在上海八仙橋基督教青年會舉辦“第二回全國木刻流動展覽會”,盡管魯迅先生那時已是病魔纏身,但他不顧家人的勸阻,在8日展覽最后一天,扶病前往展覽現場,仔細觀看每一件展品,評價說,就總體而言,這回“自然比前進步了”(注:陳煙橋著《回憶魯迅的美術活動》人民美術出版社1979年版第139頁,“最后一次的會見——回憶魯迅先生”)并告誡青年木刻家們:“刻木刻最要緊的是素描基礎打得好!……”(注:陳超南、陳歷幸著《與中華民族共同著生命的藝術家:陳煙橋傳》中西書局2015年版,第120頁)那天,魯迅談興很濃,與青年交談達3小時之久,這是中國新興版畫運動導師和木刻青年們最后的一次歡聚,動人場面被著名攝影師沙飛當場拍下,11天以后,魯迅逝世。

魯迅與青年木刻家 沙飛攝 1936 噴墨打印

翻開這些經歷了歷史滄桑的木刻作品,見證了中國新興木刻乃至中國革命新藝術的歷程,也見證了魯迅與中國新興木刻的淵源。這些木刻也是在書寫歷史、記載歷史,值得我們永遠紀念。