浮世繪巨匠筆下的日本風情

《富岳三十六景》[日]葛飾北齋著姜建強解說中信出版集團出版

凱風快晴

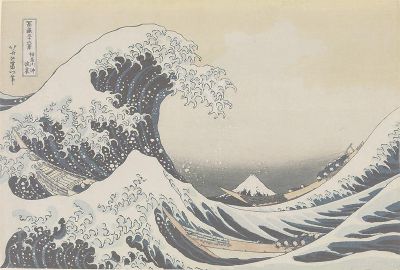

神奈川沖浪里

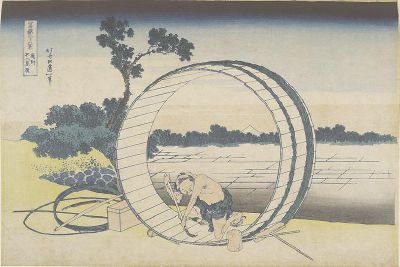

尾州不二見原

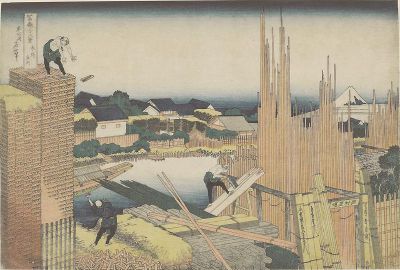

本所立川

《富岳三十六景》是日本江戶時代的浮世繪巨匠、19世紀的杰出畫家之一葛飾北齋的代表畫集,其中,《神奈川沖浪里》已成為日本美術的標志性作品。

該書從世界藏品中遴選畫質上乘的“富岳三十六景”范本編纂成冊,完整收錄“表富士”36幅作品及“里富士”10幅作品,共計46幅,此外還收錄12幅珍貴的原畫“校合折”。為最大限度地展示原作的線條,該書采用接近原畫大小的大開本,并配有日本文化學者姜建強的解說,力求全面展現江戶時代風情及北齋獨特的藝術世界與高超筆法。

凱風快晴

巴黎吉美美術館

凱風,即南風。初夏之際的南風,熏醉著市井萬物。

終年積雪的富士山,即便初夏南風吹拂,即便萬丈霞光照耀,山巔依舊是積雪的白。隨山巔而下的數條山肌壁溝也依然袒露著“頑固不化”的白。左下角大片的山體植被,黑壓壓地泛著綠色,仿佛在述說著這座靈山的神秘。令人聯想到富士山腳下的“自殺森林”——青木原樹海。是富士的赤紅,使人產生癲狂?使人產生向往的沖動?美的極致需要死來相伴。這是否就是北齋這幅“赤富士”的最大看點?

看透了生的北齋,在70歲的前半,交出了這幅“浮世繪之王”。

神奈川沖浪里

紐約大都會博物館

有時候,人需要在動與靜、近與遠的透視中,哀嘆有限的人生,仰慕無限的永恒。

銀白的浪花、湛藍的波谷,明滅于浩瀚的大海上。自然之理,世間之理,美學之理,最后都收納于一個不規則、不均衡,被梵高譽為“鷲爪”的波浪之中。驚濤駭浪激起的飛沫,欲吞噬整個宇宙。看似不可思議,但北齋還是利用直線和弧線的魅力,揭示出世界是由張力系統所構成的這一理念。

這幅畫不僅成為了浮世繪的代表作,也成為了日本美術的標志性符號。更為重要的是,它張揚了一種不屈的精神:滔天的巨浪,順勢翻騰的小舟。小舟看似有被大浪吞噬的危險,但另一個大浪又將它托上了浪尖。而遠處白雪皚皚的富士山,則靜立在波浪弧形運動的遠方,帶著老翁的微笑,注視著未來。

本所立川

火奴魯魯美術館

這幅畫最大的看點是什么?除了直線還是直線。

經過處理的沖天豎起的木材是直線,斜倚于木框邊緣的木材是直線,高高的用短木堆積而成的方陣是直線,工匠的木鋸是直線,湖心停泊的半截小船用直線勾畫,遠處村落庭院的木柵欄是直線,掩隱在綠樹叢中的屋頂是三角直線,橫在木材堆上的四根細木條是直線,而在木材叢林中露出的富士山,也是三角直線。一根尖細的木材,正好將三角富士一分為二。整個圖案中沒有出現曲線,滿目的直線,給人以視覺上的沖擊,也表現了北齋多變的構思與畫風。

尾州不二見原

長野日本浮世繪博物館

眺望富士,在日本是一種文化。由此還生出一個專有名詞“富士見”。

在日本,很多地方都能看到富士山,因此很多地方都有“富士見町”,但在名古屋卻看不到富士。北齋的這幅畫,奇就奇在不僅在名古屋看到了富士山,而且還是從圓桶里看到的。

這就留下一個謎。北齋為什么要創作在名古屋見到富士的浮世繪呢?一個說法是北齋將南阿爾卑斯山脈誤認作富士山了,因為從形狀上看這兩座山很相似。然而,盡管畫面中出現的并非真富士,但絲毫不減這幅畫的價值。照日本的說法,北齋畫出了幻之浮世繪。