畢加索成功了 梵高是鋪路石?

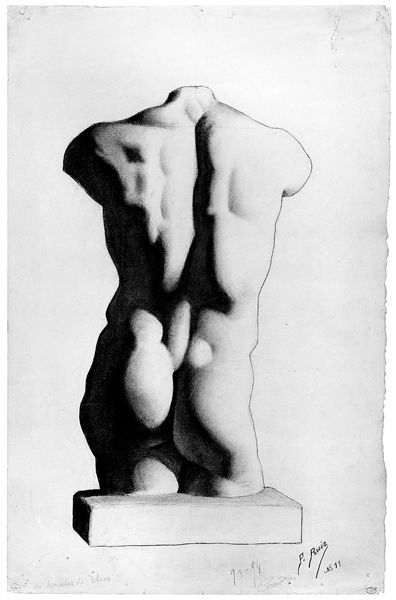

《古代石膏像素描習作》 拉科魯尼亞,1893-1894 紙上炭筆和黑色蠟筆畫 49 x 31.5 cm 國立巴黎畢加索博物館 Succession Picasso 2019

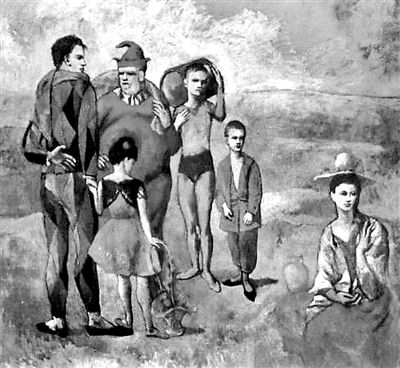

《馬戲演員之家》 畢加索 1905年

《紅色葡萄園》 梵高 1888年

《卡薩吉瑪斯之死》 畢加索 1901年

《自畫像》 梵高 1888年

展覽:畢加索——一位天才的誕生

展期:2019年6月15日至2019年9月1日

地點:UCCA尤倫斯藝術中心

《畢加索——一位天才的誕生》大展正在火熱上演,103件作品涵蓋了畢加索藝術生涯中創作的前30年重點作品及草稿,幫助觀者了解畢加索為什么是一位偉大的藝術家,他的“立體主義繪畫”是如何一步步誕生的。

從展廳中《古代石膏像素描習作》不難發現,僅僅14歲的畢加索已經打下了堅實的繪畫根基,他對西方古典主義繪畫技巧掌握得相當嫻熟了。在人體的造型、透視和明暗上都把握得十分準確,是一位藝術神童。然而神童到17歲,并沒有沿著學院派的路子一門心思走下去,他深深感受到就讀的皇家圣費爾南多美術學院的課程如此呆板與壓抑。于是,他開始不停地跑到普拉多博物館里探尋西班牙前輩大師們的創作之源。一年之后,毅然回到巴塞羅那的畢加索,更愿意混跡在“四只貓”俱樂部里,在與各色藝術家的街談巷議中,捕捉時代的氣息:到巴黎去。

1900年秋,初到巴黎的畢加索便被這里多元化的藝術氛圍吸引,他接觸到大量學院派之外的繪畫,特別是“印象派”的作品,順著這條專注于室外真實光影的“藤蔓”,他發現了梵高。

畢加索早期繪畫深受梵高的影響。他20歲時創作的《卡薩吉瑪斯之死》即為作為粉絲的畢加索模仿梵高畫法的明證。

畫面上躺著的人是畢加索年輕時最好的朋友之一——西班牙人卡薩吉瑪斯。他在一起突發事件中死亡。這家伙當眾向一個女孩子求婚失敗,掏出早已準備好的手槍射擊對方后自殺身亡。畢加索懷著悲痛的心情為好朋友畫了入葬前的肖像。畫面十分凝重,前景的人物裹在被單之中,面部沉靜,畢加索用了藍綠混合色表現死者已經失去血色的遺容。與此形成鮮明對照的是右上角一根燃燒的蠟燭,畫家強化了燭光,在黑暗中光芒四射,將墻壁映得通紅,與前景形成強烈的冷暖色對比。這么用色,畫家已經不是在描述客觀的真實場景,而是在渲染自己的情緒。這種夸張造型與強化色彩對比的繪畫方法就是由梵高創立的,他也因這種繪畫風格被稱為“表現主義”的先驅。

對比梵高有名的割耳之后的《自畫像》,畢加索的《卡薩吉瑪斯之死》如出一轍。

畫面上的梵高穿著厚厚的綠色外套,戴著翻毛的皮帽子,白色的繃帶纏住傷處。后面是紅黃兩色的墻面,與人物形成強烈反差,表達了梵高經歷過割耳那一刻翻江蹈海的心緒,現在終于趨于平靜。

1918年,37歲的畢加索已在巴黎的藝術市場上取得成功。他還娶了俄羅斯芭蕾舞演員奧爾加為妻,從蒙馬特破舊的“洗衣舫”搬到了巴黎最繁華的鮑埃蒂耶大街,過起了上流社會的生活,從此星路平坦,成為二十世紀最有聲望的藝術大師。

而出生于1853年的文森特·梵高,只比畢加索年長28歲,都是成長于19世紀下半葉,卻早已在1890年離世。梵高生前僅賣出過一幅作品《紅色葡萄園》,以400法郎被一位比利時畫家收藏。而畢加索出售的作品無數,僅舉1914年賣出的名作《馬戲演員之家》一例,當時的售價是11000法郎。如果折合成今天的價格,梵高的400法郎大致相當于12000元人民幣,而畢加索那幅作品則達到了30-40萬元。

兩位天才畫家生前在藝術市場上的差距為何如此巨大?回顧19世紀末至20世紀的西方藝術史上的璀璨星空,畢加索憑借著扎實精準的古典主義繪畫功底,沿著“現代藝術之父”塞尚指引的方向,帶著《阿維尼翁的少女》殺出重圍,成為那個時代的佼佼者。對比畢加索的輝煌成功與梵高生前遭遇到的落寞,我想有這幾個原因:

時代因素。出生于19世紀中葉的梵高,他的藝術追求大大超越了自己的時代,超出了當時人們對藝術的審美認知范疇。我們都知道與他同時代的“印象派”,梵高的作品甚至得不到像莫奈這樣的印象派領袖級畫家的理解。他們不明白為什么梵高在畫布上要涂抹那么明亮鮮艷的色彩,為什么這些色彩與現實生活中看到的如此不一樣。

情商因素。梵高極不善于與人交往,除了他弟弟提奧和印象派畫家畢沙羅,梵高生前極少有保持長時間友誼的朋友。1889年,梵高住在法國南部的阿爾小鎮,他熱情地邀請“后印象派”畫家高更前來與他同住。高更因交不起巴黎的房租無奈地來到了阿爾,然而兩人僅僅相處了三個月便吵翻了。發生爭吵后,梵高竟然割掉了自己的一只耳朵,這就是著名的“割耳事件”,當然這與梵高遺傳了母親家族的精神病有關。梵高自小形成了孤僻性格,雖然他生性善良,但卻極好與人爭辯。與此形成鮮明對照的是畢加索,他極善于與各界溝通,擁有眾多朋友,這些朋友對畢加索作品的推廣起到了至關重要的作用。

推手因素。梵高的這種個性導致他生前只有弟弟提奧一人長期推廣他的作品,無奈他只是一個影響力不大的小畫商。而畢加索擁有多種優質推廣渠道,他在巴黎僅僅奮斗了不到10年,巴黎各大畫廊便都開始了解畢加索的作品。其中最有名的一位大畫商沃拉爾敏銳地察覺到畢加索作品所具有的巨大潛在價值,于是下了重金大力購進并推廣,畢加索也十分善于與這位畫商保持親密的個人關系。

梵高于1890年去世,只活了37歲。梵高過早離世,是很不幸的,如果再多活十年,將迎來他作品的第一個藝術市場高峰期。19世紀的最后十年,美國與日本從第二次工業革命中獲益最大,發了財的大批美國人跑到歐洲來購買藝術作品,盡管看不懂梵高的藝術,也大量地收藏。畢加索到了1910年之后,迎來了自己作品銷售的第一個春天,大批美國人與日本人在買光了梵高等“后印象派”畫家作品的情況下,選中了畢加索,盡管他的“立體主義”讓他們難以理解。

在西方繪畫史上,梵高與塞尚、高更,并稱為“后印象主義三大師”,他們的作品從不同角度徹底顛覆了西方繪畫自15、16世紀“文藝復興”所創立的繪畫法則,完全不能被當時的人們所接受。后印象派不滿足于印象派的“客觀主義”表現和片面追求外光與色彩,轉而強調抒發作者的自我感受,主觀感情和情緒。在藝術表現上,“后印象派”重視形、色、體積的構成關系,強調藝術形象要異于生活的物象,要用作者的主觀感情去改造客觀物象,要表現“主觀化了的客觀”。他們尊重印象派在外光和色彩上所取得的成就,但不追求外光,側重于表現物質的具體性、穩定性和內在結構。后印象派的繪畫對現代諸流派的發展有著重大的影響。這三位大師的作品開啟了人們的新認知,具有巨大的藝術思想啟蒙作品,由于三位大師及“印象派”畫家們不懈的努力,經過將近40年的市場推廣,至19世紀末,“印象派”畫家的作品已為市場廣泛接受,而在20世紀初,“后印象主義三大師”的作品也漸漸引起熱烈反響。而畢加索恰恰在此時接續了三位大師所確立的藝術新法則,于是,很快便贏得了人們與市場的友好回饋。

當我們回首這兩位大師的作品及他們的人生,對于梵高,人們報以更多的同情,更深的熱情。而對于畢加索藝術人生的復雜性,有了更深的體會。兩位大師在世時相隔28年,無法相見,但他們的作品無論在世界上任何一個角落展出,都會引起巨大的反響,這正是藝術的永恒魅力穿越時空的最好見證。