“恐怕還是北齋適合中國一般人眼光” ——葛飾北齋與中國的不解之緣

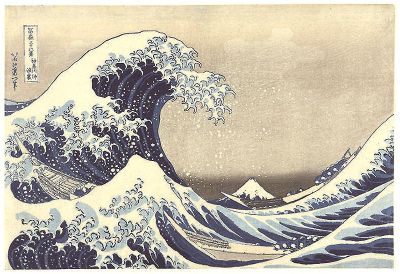

上圖為《神奈川沖浪里》

“為畫癡狂”的浮世繪畫家

在全球范圍內有哪一件作品的視覺形象堪與葛飾北齋所創作的彩色木刻版畫《巨浪》(又名《神奈川沖浪里》,《富岳三十六景》之一)形象相比,令人印象深刻到能一眼認出?[羅杰·凱斯(Roger Keyes)語]的確,這幅作品使創作者葛飾北齋躋身全球最受歡迎的藝術家之列。他的繪畫風格對后來的歐洲畫壇影響很大,德加、馬奈、梵高、高更等許多印象派繪畫大師都臨摹過他的作品。魯迅先生也曾評價道:“然而依我看,恐伯還是北齋適合中國一般人眼光。”

那么,葛飾北齋是誰?畫家究竟又與中國有著怎樣一段緣分?

葛飾北齋(Katsushika Hokusai,1760—1849),本 名 中島時太郎,是日本江戶時代后期浮世繪師。童年被一位與德川家治幕府將軍頗有淵源的御用磨制銅鏡師收養,14歲學雕版印刷,18歲跟隨以繪制歌舞伎版畫聞名的浮世繪師盛川春章學畫,開始自己漫長且多產的藝術生涯。但葛飾北齋其實是到了60歲以后才逐漸出名,當時他將自己的號改為“為一”(意為 “成為一人”,“再次一人”),意進入下一個六十周年的嶄新開始。對于藝術家來說,每次更換名號都是意味著進入人生的新階段,如1801年第一次以“畫狂人”為號(1801至1802年間,北齋在閱讀《論語》時選用的這名字);1805年以“畫狂老人”為號;1813年名號改“戴斗”;1834年,起用號“卍”(意為“一切”),直至生命最后時刻仍在使用。

1834年,步入古稀之年的北齋回首過往,在《富岳百景》一書的版權頁講述了漫長藝術生涯中幾件關鍵事情:

余自六歲嗜摹寫,年五十畫作已多面世(為曲亭馬琴的冒險小說繪制插圖)。念七十歲前(作《富岳三十六景》)所作之畫無足取者。及七十三,方悟通鳥獸魚蟲之骨骼(《大判花鳥集》),草木生長之態(《富岳百景》)。年八十愈有進步。至九十則須窮究其奧妙。百歲方能得心應手。百一十歲則所畫之物皆栩栩如生矣。但愿余能長壽,以證吾言不謬也。[Henry D.Smith II,Hokusai:One hundred Views of Mount Fuji(《北齋:富岳百景》),London,Thames&New York,George Braziller,1988]

北齋在自述中談得最多的還是貫穿他整個藝術生涯的富士山主題。50歲前,他描繪過無數張富士山景,60歲后他在創作中融入歐洲繪畫技法呈現了《富岳三十六景》,70歲后(大約在1834年)他又創作出帶有個人化印記的富士山《富岳百景》。筆者發現,《富岳三十六景》中富士山是作為人類活動場景中靜止的中心,并與人民群眾的勞動、生活場面巧妙地相結合,而《富岳百景》中,富士山構成了整個世界。人生最后幾年,北齋重返富士山,因為他深信能從中獲得延續生命的力量。

北齋去世后的半個世紀里,1843年,《北齋漫畫》被巴黎國立圖書館印刷館收藏;1860年,大英博物館購藏了第一件北齋版畫;1866年左右,法國藝術家費利克斯·布拉克蒙德模仿《北齋漫畫》圖樣,為“盧梭”晚宴餐具設計裝飾紋樣;1867年,巴黎舉辦的世界工業藝術博覽會上,幕府派遣參展的60件展品中,北齋的《北齋漫畫》和《繪本武藏鐙》受極大好評;1900年,北齋主題的大型展覽首次在東京舉行,至此,他已經在國際范圍內確立了聲譽。

北齋的中國想象

中國元素在日本江戶時代(1614—1868)是無所不在的。它們為葛飾北齋提供了繪畫媒介、風格基調以及用以吸引觀眾的主題和內容。但是對這時期大多數日本人來說,中國仍然是想象中的世界,是遙遠的古代文化和智慧的源泉。

不過,隨著實用的多卷本指南在日本的陸續出版,比如《中國名勝插圖》(約1806年),使中國形象更具象化。葛飾北齋在創作《中國勝景圖》(1840年,倫敦大英圖書館藏)時,可能查閱過一些早期的出版物,但在本圖中通過將山脈和海岸線按照比例繪制,他把有關該地區豐富地貌的印象帶給了觀者。該地圖明確了中國的地域和較小的城市(橢圓形框所示)、地理特征(單邊矩形框所示),及主要城市和省份(雙邊矩形框所示)。棕色曲線代表長城,而小三角形則代表房屋的屋頂,通過三角形的密集度來表示中國人口的分布情況。這幅想象中的鳥瞰中國圖與另四幅鳥瞰日本名勝的作品實則為一組畫,并且是組畫中最后一幅,完成于1818年至1848年。

此外,一些能夠表達獨特個人信仰的精神法寶成為北齋創作中的護身符,這些護身符不僅包括鬼王天師鐘馗等法力無邊的神話人物,還有桀驁的走獸和來自傳說的瑞獸,如虎、龍、中國獅等。

龍的形象,自原始社會以來就在玉器、青銅器、銅鏡、石雕等中國物質遺存中均有表現。漢代以前龍的形象太過于裝飾抽象,以至于“龍雖形容所不及,然葉公好之而真龍乃至,則龍之為畫,其傳久矣。吳曹弗興嘗于溪中見赤龍出水上,寫以獻孫皓,世以為神,后失其傳”(《宣和畫譜》卷九)。至宋代初,龍的形象“有三停九似、蜿蜒、升降之狀”(三停:自首至膊,膊至腰,腰至尾也。九似:角似鹿,頭似馳,眼似鬼,項似蛇,腹似蜃,鱗似魚,爪似鷹,掌似虎,耳似牛也。《圖畫見聞志》卷一)。如北宋的僧傳古、董羽、南宋的陳容等都以畫龍著世。難怪有董羽“遂以龍水得名于時,實近代之絕筆也” (《宣和畫譜》卷九)。

可以發現,北齋筆下的龍無論從筆墨、形象還是構圖,皆與宋代畫龍名家之作一脈相傳,尤其與南宋陳容(號所翁)近似,皆有“三停九似”一致的特征,且龍頭回首俯望,雙目瞪天,須發噴張,鷹爪虎掌,龍體迴旋,飛升上天,與陳容《九龍圖卷》(1244年,美國波士頓藝術博物館藏)中被一股急湍水流推向巨大漩渦的巨龍幾乎異曲同工。北齋《云中龍》(1849年,巴黎吉美亞洲藝術博物館藏)中,龍的頭部、爪、鱗片和脊刺的高光部分留白,墨色由淺入深層層暈染,最后以灑染的墨點即興收尾。這點與陳容畫龍采取水墨潑染、干筆勾寫與留白交相混融的方法也是如出一轍的。

鐘馗是中國古代打鬼驅邪的善神,其形象形成于魏晉,隋唐之際隨著遣唐使傳至日本。在日本,紅色鐘馗被認為是可以用以辟邪除魔、去除天花疾病的神。1846年冬至1847年新年,江戶地區爆發大規模的天花疫病[Nishiyama Matsunosuke et al.(eds),Edogaku jiten(《江戶學 事 典》),Tokyo,Kōbundō,1984]。北齋的《紅鐘馗圖》(大都會美術館藏)就是創作于此時,意為保護主人免遭天花傳染,是畫家生平所作鐘馗像中最為出色的一幅。畫面中鐘馗腳踏官靴,雙臂如弓一般攏于身前,身著長袍配長劍,明快的線條勾勒出天師的力量與沉靜的氣度,層次復雜的紅色暈染則使人物在畫面上充滿了強烈的視覺沖擊與張力。與北宋沈括《夢溪筆談·補筆談》描述的鐘馗形象“其大者戴帽,衣藍裳,袒一臂,鞹雙足,乃捉其小者,刳其目,然后擘而啖之”,極為相近。

北齋筆下龍的強烈表情和凝視神態散發著勃勃生機,使它幾乎擁有了屬于人類的意識情感。而他筆下的鐘馗更是成為廣受愛戴的驅邪善神。從某種意義上說,“這些形象就是北齋的自畫像。通過它們,藝術家與我們保持著自傲且有力的溝通”[提 摩 西·克 拉 克(Timothy Clark)語]。

包括北齋在內,對于有文化認同的日本藝術家來說,中國古典文化是個取之不盡的寶庫。這也不難想見,為什么北齋鐘情于中國小說《西游記》《水滸傳》了。“《水滸傳》這部小說在17世紀初傳入日本,很快風靡于知識階層。一本帶有注釋的日文版和一本簡體翻譯本先后于18世紀分別出版”[大英博物館亞洲部日本藝術策展人阿爾弗雷德·哈夫特(Alfred Haft)語],也引起了葛飾北齋極大的興趣。他在創作浮世繪的同時,還親自為中國小說繪制了大量插圖,印成《繪本西游記》《新編水滸畫傳》等。《新編水滸畫傳》這套連載系列小說在三十年中先后出版共計91卷。

周氏兄弟對北齋版畫的鐘愛與推介

魯迅和周作人兩兄弟都喜歡版畫,不同的是,魯迅對木刻的喜愛夾雜著明確的功利意識,正如他在《〈新俄畫選〉小引》(《魯迅全集》第7卷,北京:人民文學出版社,1973年,第768頁)中所言:“又因為革命所需要,有宣傳,教化,裝飾和普及,所以在這時代,版畫——木刻,石版,插畫,裝畫,蝕銅版——就非常發達了。”“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦,二也。”而周作人則獨鐘情于日本版畫浮世繪。但是,他們對于葛飾北齋在中國的推介都是不余遺力的。

魯迅在留學日本期間,已經接觸到葛飾北齋作品。但那時由于經濟能力有限,所以想要收藏價格昂貴的浮世繪作品較為困難。直到20世紀30年代初,魯迅倡導新興的中國木刻運動后,他才開始收藏浮世繪版畫。現存魯迅收藏的浮世繪版畫作品共有60多幅,其中不乏有一些來自日本朋友的贈予。

現將北京魯迅博物館所藏的關于葛飾北齋的書目按魯迅購買時間的順序羅列如下:

《北齋》織田一麿著1926年東京阿爾斯社出版發行 精裝本為《阿爾斯美術叢書》第十五冊(1926年購得)

《葛飾北齋》野口米次郎著1930年東京誠文堂出版發行 精裝本 為限定私家版1000部之第773號(1931年1月購得)

《葛飾北齋》野口米次郎著1932年東京誠文堂出版發行 精裝本 為“六大浮世繪師”決定版(1932年10月購得)

還有一幅是由日本友人長尾景和于1931年贈送的七幅浮世繪中一件。

其中,魯迅對于野口米次郎編的“六大浮世繪師”決定版(十六開精裝本)尤為重視。購買這套叢書時,他連出版書店提供的裝書木箱也記進了日記:“午后往內山書店,得……《葛飾北齋》一書……又得出版書肆所贈決定版《浮世畫[繪]六大家》書箱一只,有野口米次郎自署。”(《魯迅全集》第15卷,北京:人民文學出版社,1981年,第36頁)叢書中,野口米次郎亦對北齋做了詳細介紹,并精選近百幅作品,可謂圖文并茂。

1934年春,魯迅在致日本友人山本初枝的一封信中曾說:“關于日本浮世繪師,我年輕時喜歡北齋,現在則是廣重,其次是歌麿的人物”,“然而依我看,恐怕還是北齋適合中國一般人眼光。”(《魯迅全集》第13卷,北京:人民文學出版社,1981年,第558頁)或許魯迅認為當時中國還沒有多少人能夠欣賞浮世繪,而北齋的畫根本上反映了日本勞動人民的精神面貌,更適合中國一般人眼光,所以打算優先介紹。這與他早期所倡導的“發揚真美,以娛人情”思想是相契合的。但當時社會動蕩不安,民眾連基本溫飽和生命安全都沒有保障,青年美術愛好者欲購無力,文學藝術界中也缺少關心購書的風氣,正如魯迅所言:“目前的中國真是荊天棘地,所見的只是狐虎的跋息和雛兔的貪生,在文藝上,僅存的是冷淡和破壞。”(《魯迅全集》第7卷,第847—848頁)因此,在這種狀況下出書介紹,一度舉步維艱,就連魯迅自己所藏的幾十幅版畫,也顧不上拿出來欣賞一番。

除了魯迅外,向中國介紹葛飾北齋的中國文人之中,其弟周作人應當是開始較早且著力最多的。他對北齋及浮世繪的鐘愛幾乎可以用“推崇備至”來形容。他曾感嘆:“為什么中國沒有這種畫呢?”(周作人:《隅田川兩岸一覽》,引自《苦竹雜記》,上海良友圖書公司,1936年,第160—167頁)

根據周作人在《關于日本畫家》(《藝文雜志》,1943年8月1日,第1卷2期)一文中的自述,他廣泛接觸浮世繪是在結束留學生活前后的明治、大正之交(中國的辛亥革命前后)。主要是通過創刊于明治43年(1910年)專門介紹浮世繪的《此花》雜志及永井荷風的《浮世繪鑒賞》(后收入《江戶藝術論》)。他還談道:“清末上海石印的《古今名人畫稿》中,有好幾幅人物畫頗詭異,后來見北齋的畫譜,才知道是他的手筆。”在他看來,清末浮世繪已經傳入中國,且傳入的是成就最高的北齋作品,只是沒有注明。

周作人對北齋的推崇表現得尤為充分,這一點還體現在《隅田川兩岸一覽》一文中。他引用葛飾北齋《繪本隅田川兩岸一覽》(風俗繪卷圖畫刊行會,1917年)后面所附久保田米齋所作的跋語:

此書不單是描寫蘸影于隅田川的橋梁樹林堂塔等物,并仔細描寫人間四時的行樂,所以亦可當作一種江戶年中行事繪卷看,當時風習躍然現于紙上。且其圖畫畫中并無如散見于北齋晚年作品上的那些夸張與奇癖,故即在北齋所揮灑的許多繪本之中亦可算作優秀的佳作之一。

并通過永井荷風《浮世繪之山水畫與江戶名所》(《江戶藝術論》第三篇)中的評語對書的內容作了如下介紹:

書共三卷,其畫面恰如展開繪卷似地從上卷至下卷連續地將四時的隅田川兩岸的風光收入一覽。開卷第一出現的光景乃是高輪的天亮。孤寂地將斗篷裹身的馬上旅人的后邊,跟著戴了同樣的笠的幾個行人,互相前后地走過站著斟茶女郎的茶店門口。茶店的蘆簾不知道有多少家地沿著海岸接連下去,成為半圓形,一望不斷,遠遠地在港口的波上有一只帶著正月的松枝裝飾的大漁船,巍然地與晴空中的富士一同豎著他的帆檣。第二圖里有戴頭巾穿禮服的武士,市民,工頭,帶著小孩的婦女,穿花衫的姑娘,挑擔的仆夫,都趁在一只渡船里,兩個舟子腰間掛著大煙管袋,立在船的頭尾用竹篙刺船,這就是佃之渡。

字里行間,可以感受到一幅富于生活氣息和情調的民間生活圖景。

關于葛飾北齋及浮世繪的內容,我們還能從周作人《日本之浮世繪》(1917年)、《談日本文化書》(1936年)、《談日本文化書之二》(1936年)、《日本之再認識》(1942年)、《江戶風物與浮世繪》(1944年)等文章中窺知。

如果說,魯迅收集、鑒賞、研究北齋,除了出于愛好,更是為了拓寬視野,拿來“為我所用”,為促進中國美術事業的發展服務,那么,在周作人這里,北齋等浮世繪藝術則主要不是被作為美術品來欣賞的,“我對于藝術是外行,愛浮世繪的原因與所得自然也都是在美術埒外的。”(《關于日本畫家》)雖然有自謙的成分,但看得出,周氏兄弟對于北齋的版畫是源于最初的喜歡。

無疑,這位跨越了世紀、影響了全球藝術的非凡畫家,這位以藝術的想象架構起中日文化互聯的友人,這位備受周氏昆仲推崇的浮世繪大師,與中國的緣分早已在冥冥中注定。今年是葛飾北齋逝世170周年,僅以此文紀念之。

附記:本文寫作得到中華藝術館策展人李凝女士的諸多幫助,謹致謝忱。

(作者為上海社會科學院文學研究所助理研究員,本文為2017年度國家社會科學基金項目《民國洋畫運動與中西文化交流研究》階段性成果)