當光線遇見陌生風景

展覽:喬瓦尼·歐祖拉&楊福東雙個展

展期:2019年6月22日至8月18日

地點:復星藝術中心(上海)

復星藝術中心的喬瓦尼·歐祖拉&楊福東雙個展算是一個驚喜,喬瓦尼·歐祖拉是意大利新生藝術新星,楊福東是已有年頭的著名藝術家,兩個人的作品如何能在一個場域里對話?會不會不適?看完展覽后,這種疑慮被輕易擊碎,幾乎是四兩撥千斤,兩位基于影像的藝術家在各自的空間里呈現了小而精美的展覽,既互不沖突干擾,又從攝影與當代藝術的關系,提供兩個方向的表現。

歐祖拉在北京常青畫廊已經辦過個展,此次展覽的大部分作品都已經展示過,但是對于大眾觀者,對他的印象可能還是起始于2018年影像上海藝術博覽會,不僅在入口處有一個以他攝影作品制作的自拍墻,他的另一幅作品還占據場地中心位置,基本沒有人看不到(作品也很快賣出了),好似明星待遇,但是對于藝術家的風格,可能部分人還是相當陌生。

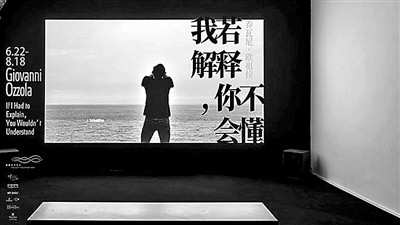

這次在復星藝術中心的《我若解釋,你不會懂》,占據整個場館的二樓空間,其展覽概念來自藝術家根據城市和場地的訂制:以日夜變化為線索,由夜間和白晝兩部分組成,對于藝術家來說,這是一種空間設定:同一場地被兩種光線效果劃分——幽暗的情境與明朗的光線形成對比。與此同時,這也是一種時間設定:一天的時間被濃縮在統一空間內部。

“光是最有效的信息傳播形式。”先鋒影像藝術家白南準這么講過。出生在佛羅倫薩的歐祖拉接觸攝影非常早(他的祖父熱衷攝影并且建有暗房),他對光線著迷,藝評家大衛·費里的《綠箱子》里提到,歐祖拉拍攝了很多次自己在佛羅倫薩郊外工作室的小窗戶透進的光線,其中一次的快門貢獻了作品《三月的工作室》。“這是一張凝聚了很多事物的照片——關于時間,空氣和季節流逝的概念。一道藍灰色的光線,在陽光下互相暈染,給四周的墻壁著上一層不穩定的色調——是即將到來的黑暗的預告。”

光線的對比、光在空間和時間中的敏感,在他的作品中以及展覽主題上都已經表現得非常明確,比如系列《無題——度過了一天》,借助作品中的景框里的光線亮度,以及展場逐步步入黑暗的設置,讓人驚訝好像打開了對面的世界;比如他關于暗夜花朵的作品《純者見純》,因為本身作品的暗調,并且放置在一個光亮變化的黑暗空間,需要細細辨別(在現場還看到有嘉賓打開手電功能照著看)。

光線的切割變幻,與空間的對話,最明顯的是《車庫——有時你可以看到更多》這個作品,也是我個人最喜歡的,他拍攝了卷閘門升降,和背后的大海影像,并且搭配了聲音效果。海平面完全是平淡無奇的反射光斑點,如銀色的鏡面微微起伏,這樣的一幅海邊日常景象,在卷閘門的開閉之間輪番隱現,隱蔽在展覽最深處空間,竟然給人帶來了一種奇異的抒情感受。

除了這些讓人稱奇的影像效果,你還會碰見幾個裝置,比如海難中發現的舊螺旋槳片《星座、愿望和恐懼》,懸掛刻字的銅鐘《欲望》等等,還有平躺于地的黃銅板上的雕刻《接近自我的傷痕》,可以脫鞋穿襪踩上去體驗……一個并不大的展覽,包含了多種形式,始于平面攝影實踐的藝術家,慢慢推開一扇扇門,再沒有任何形式局限。歐祖拉曾經提到過一個德文單詞:Stimmung(情緒), 用來描述融化于風景之前的感覺。這個詞也非常好地概括了藝術家的作品魂魄。他通過光線,通過一系列的影像裝置,反復地提供這種“情緒”體驗。

“物質不可觸摸,經驗無法述說。”這一句詩人說出的話,似乎也可以用來解釋觀看歐祖拉展覽的感受,他的生理年齡并不大,但是精神過往似乎很綿長,他是否接續了意大利的古典藝術遺產,并走了一條從光和個體體驗出發的險途?

“我們,在本質上,是宇宙的人類形式……每個人,他們的復雜性以及他們獨特的存在和感知世界的方式,實際上是宇宙一個無限小的部分……”歐祖拉在年初個展《一千的十六次方》中解釋,“一千的十六次方,1后面48個零,它是構成人體的原子數量。”而科學家提出,人類是由產生于星際碰撞的原子組成。基于此,藝術家做了一個人類和宇宙的聯想,那些過往作品中出現的海難打撈的螺旋槳,那些廢墟的涂鴉,那些古代探索者的線路,那些星辰大海,都并入到這宇宙觀中。

再到三樓,觀看楊福東的多屏影像裝置《輕輕的推門而進,或站在原地》。8屏影像的觀感體驗極其特殊,注意力的分散也帶來了一種模糊和不對焦的美感。這是他受沙迦藝術基金會委托于2013年創作的作品,原來有16屏影像,耗時一個月左右,每段20分鐘,分為兩部分:一部分于沙迦拍攝了當地的日常生活與人(黑白),而另一部分拍攝于西班牙格拉納達(彩色),呈現了其受阿拉伯文化影響的建筑。兩種色彩是楊福東刻意為之,他希望制造“空城彩色和現實黑白的對比”。(在現場還可以看到靜幀攝影作品和視頻的并置和切換)

第11屆沙迦雙年展策展人長谷川祐子說:對被稱為“好客之地”的港口城市沙迦,其策展理念為歡迎外國訪問者前來深入了解的“庭院”。阿拉伯庭院兼具私人和公共雙重屬性,屬于進入一個陌生風景的中間地帶。這一部楊福東在雙年展中呈現的作品,也是一次對主人庭院邀請的回應。

楊福東在拍攝中沒有明確的方向,拿著基金會開的介紹信,闖入陌生地域。“我們要去沙漠,要去海邊,要去港口,到最后我們已經不確定地方,只是在地圖上指一個地方,然后期待不確定的發生。”

這里堪比一扇背后有風景的門,透過門往外看,你是進還是不進?

雖然多屏裝置帶來了豐富變動的影像“組詩”,但其實正如我們現場體驗到的,人眼可以自動補色,但是并不能同時捕捉多個屏幕的全部信息,多頻的影像體驗,更多存在于氛圍感,“一張照片就像一部瞬間凝固的電影”,最終我們還是截取單個畫面進行咀嚼。

這樣兩位藝術家,其各自的展覽暗暗產生了一種對話,對影像的不同呈現和解讀,打開了觀者對門外風景的期盼,不同個體塑造的“情緒”體驗,不停地縮短著我們與門外的距離。