為詩歌辯護:從中世紀晚期到早期現代

在中世紀的課程中,令后人驚愕而又失望的是,詩歌像繪畫和雕塑一樣沒有被納入“七藝”,也不享有界定明確的地位。詩歌總體上仍無枝可依,是一個無家可歸的流浪兒,它不能聲稱自己擁有任何理論,在學問體系中沒有一席之地,只有在為那些早已確立地位的學科提供生動的例證時,才可以被體面地接納。

在西方思想史上為詩歌辯護的傳統,至今已綿延二千五百余年。真正開啟這一傳統的是柏拉圖,他以非美學性標準來衡量詩歌,從真實性、道德影響和情感作用等方面對詩歌發起攻擊,同時他又承認詩人的言說緣自神賜的靈感。在他之后,為詩歌辯護者,不乏其人,如亞里士多德、普羅提諾、但丁、薄伽丘、錫德尼、雪萊、艾麗絲·默多克、雅克·德里達等等。從中世紀晚期薄伽丘到早期現代塔索之間的近兩百年,是詩辯傳統中的一個重要時期,其間一位現代詩人為了向自己的藝術表達敬意,寫下了第一篇真正意義上的詩辯,一位批評家在他的辯護中首次涉及了詩歌精妙的文學品質。盡管詩歌在學科體系中仍然像一個居無定所的流浪兒,但是他們為它即將獲得獨立地位奠定了基礎。

文學特別是戲劇常把人引向騷動不安

在中世紀早期和晚期,出現了一些對詩歌的非系統性攻擊。早期基督教神父特爾屠良(Tertullianus,160—230)指 出:“真實的作者(指上帝)憎恨所有的虛構,把所有的不真實都看成亂倫……他永遠不會贊成裝模作樣的愛情、憤怒、呻吟和眼淚。”他聲稱在《圣經》和神父的作品中存在大量的基督教文學,這類神圣文學不屬于虛構作品,它們“不是虛構的,而是真實的;不是一些藝術化的詭計,而是明明白白的真實”。特爾屠良還特別指出,上帝要我們溫和、安靜地與圣靈相處,而文學特別是戲劇常常會把人的精神引入騷動不安的狀態,唯一值得認真研究的,就是關于異教神靈和宗教實踐的文學作品。到圣奧古斯丁(St.Augustan,354—430)的時代,世俗文學的吸引力遠不是讓他不得不思考的最危險之事,他沒有留下對文學特別引人注目的攻擊。圣格里高利(St.Gregory,?—386)和圣本尼迪克(St.Benedict,480—547)與他類似,對詩歌都或多或少抱有敵對的態度。到公元6世紀,即使是最好的詩歌也被認為傳遞出一種“錯誤的宗教信仰”,有時甚至是一種“敗壞的道德觀”,而這兩者都是教會不共戴天的死敵,因此艾索多(Isodore of Seville,560—636)主張禁止基督徒閱讀詩歌,其他人也偶爾流露出類似的憂慮。

事實上,除了這些對詩歌的攻擊之外,中世紀早期大多數教父都深知詩歌令他們受益匪淺,不能愚蠢地譴責如此寶貴的遺產。在接下去的八百年間,幾乎不存在為詩歌辯護的必要性。隨著中世紀文化日漸式微,后來的教父甚至更清醒地意識到,自己所擁有的一切無不來源于基督教和古典傳統,兩者在程度上幾乎不相上下。當時用俗語(vernacular)創作的詩歌同樣無需辯護,一直到中世紀結束之前,有教養的人士根本就沒有嚴肅地對待這類詩歌。

薄伽丘回應柏拉圖對詩人的指控

真正的變化發生在14世紀,這時多重因素使得詩歌開始受到猛烈的攻擊。當時人們發現古典傳統本身居然是不統一的,詩歌和詩人享有崇高的地位,而柏拉圖卻在理論上貶低詩歌,要把詩人從他的理想國驅逐出去。更重要的是,隨著經院主義哲學的勝利,因羅馬宮廷名望下降,一種不安的情緒開始蔓延,圣格里高利的蒙昧主義在一般的教會階層中復活。再者,古典學者逐漸變得熱情高漲,有些人的行為越來越顯得傲慢無禮,這些都引得神學家及法學和醫學等領域的專業人士心生嫉恨。用布克哈特的話來說,攻擊者主要是“那些除了淫亂對于任何事情都打不起精神來的輕浮的無知者……那些因為詩歌不能給他們帶來錢財而認為它是一種多余之物的貪婪法律家;最后還有那些隨便以異教和不道德的罪名來發起攻擊的托缽僧人”。彼得拉克(Francesco Petrarch,1304—1374)和 薄 伽 丘(Giovanni Boccaccio,1313—1375)都敏 銳地意識到這一點,后者洋洋灑灑地寫下了一篇正式的辯護,即其《神譜》中的第十四和十五章,這也是現存最早的一篇真正意義上的詩辯。

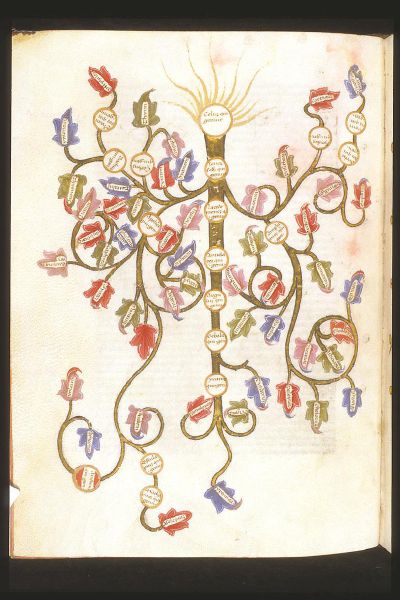

薄伽丘《神譜》(1388年版,大英博物館藏)中的示意圖

薄伽丘在《神譜》中奮起反駁詩的敵人。這些人對詩人的最大指控,就是說他們是謊言家。對于這套陳詞濫調,已有的辯護詞指出,雖然詩歌從表面上看是不真實的,但是它內里隱含的道德教益,足以彌補存在于此種謊言中的任何不足。薄伽丘并不滿足于重申這套說辭,他另辟蹊徑,比此前的任何作家都更明確有力地揭示了其中隱藏的再現問題。他把謊言定義為虛假的再現,說它是“真理的逼真贗品,被用來摧毀真品,代替假貨”,指出“詩人的目的不是用他的創作來欺騙任何人,詩性虛構(poetic fiction)不同于謊言,因為在絕大多數情況下,它與字面真實(literal truth)無相似之處,甚至恰恰相反。兩者既非大致相同,也非協調一致”。薄伽丘認為真正的詩人不只是揭示真理,還通過其充滿激情的創造和表達,來敦促讀者尋求真理,這種激情不是情感性的,而是一種對知識的知性渴望。正如圣奧古斯丁主張的那樣,在《圣經》當中用比喻的方式言說,比直言不諱更能夠感動讀者和燃起他們心中的愛。構成這種美學思想的深層原因是一種預設,即人在其所學內容的基礎上,擁有行動能力和自由意志,虔誠而又熱烈地愛真理是可能的,而這真理就是上帝,所有的詩性真理無不把人引向它。薄伽丘因而把詩歌定義為“一種熱情洋溢而又精致典雅的創造,在口頭或書面語言中采用充滿激情的表達,它是由人的思想創造的”。這個定義回應了柏拉圖對詩人的指控,即他們再現的所謂真實是虛假的,薄伽丘指出詩人根本無意于模仿和再現“字面真實”,因而也就不能被稱為謊言。對于藝術“模仿”生活這類柏拉圖式常識,薄伽丘是第一位提出質疑的文學批評家,他為日后文藝復興時期出現的相關辯論打下了基礎。

薄伽丘為了提升詩歌的地位,從詩人的“超自然靈感”、詩歌與神學的關系等方面為詩歌辯護。中世紀晚期攻擊者一再貶低詩歌在思想方面的地位,但丁和彼得拉克以較為含蓄的方式對此表達不滿,薄伽丘和沙魯特提(Coluccio Saluteti,1331—1406)則明顯發出更為強烈的抗議之聲。薄伽丘把那些不和諧的色情作品統統排除在詩歌之列,認為它們不配被冠以這一高貴的名稱,他關于詩歌的定義表明,人的思想在創作中是至關重要的,他所說的“詩歌”是指詩人學者們的整個精神活動。他特別強調在這種活動中“超自然靈感”的作用,指出大凡能夠創作真正詩歌的人都必須具備某種先天稟賦,而此種稟賦只存在于少數靈魂中:“這的確是一種如此妙不可言的天賦,以致真正的詩人永遠都是人群中極為罕見的那一類。”盡管薄伽丘與賀拉斯和朗吉努斯一樣,充分肯定在詩歌技藝方面后天訓練的重要性,但是從他引用的西塞羅的一段名言中,我們可以看出,對他而言,“天生的能力”和“超自然靈感”是無可替代的:“我們從最高貴、淵博的權威那里知道,其他的技藝都是有關學科、形式和技巧之類的事情,唯有詩歌完全取決于天生的能力,由純粹的思維活動而引發,與奇妙的超自然靈感融為一體。”薄伽丘如此突出詩歌的超自然神性,目的就是為了提升詩歌的地位。

薄伽丘在這樣做時,實際上把詩歌和神學聯系在了一起。他采用了一種中世紀的知識劃分方法,相信在全部學問中神學是當之無愧的“女王”,而真正的詩歌“自上帝的胸膛流淌而出”,是一種絕妙之物,它在本質上就是某種形式的神學。不過,這種把詩歌在本質上等同于神學的做法,很自然地令人聯想起阿奎那關于詩歌的言論。他雖然沒有攻擊詩歌,但把它放在所有學科中最低等的位置上,認為詩人和神學家都使用寓言和形象化的語言,不過使用的方式迥然有別,神學家的類比遵循事物內在的客觀結構,而詩人的比喻與此背道而馳。他指出,“詩歌這門學科關注的對象因缺少真實性而無法被理性所理解,因為理性必然被某些相似性所迷惑。相比之下,神學關注的是超理性的對象。對兩者而言,象征性手法都是頗為常見的。神學是所有學科中最高等的,而詩歌是最低等的。”中世紀流行的貶低詩歌的做法與此相似,薄伽丘和彼得拉克共同對此加以修正。

詩歌必須是隱晦的,必須擁有一個“面紗”

薄伽丘認為真正的詩歌值得人們珍視,不是因為任何文學品質,而是因為它就是一種帶著“面紗”的神學。他從兩方面來對此進行論證。一方面,他強調神學就像詩歌,具有詩性虛構特質。他在《但丁的生活》中指出:“神學和詩歌幾乎可以說是一回事,它們有著相同的主題。我甚至可以說神學就是上帝的詩歌。”他提出神學和詩歌兩者都采用了詩性虛構,認為《圣經》本質上是詩性的,基督本身多半是用詩歌意象來言說的:“《圣經》上有一處稱基督為獅子,另一處為羔羊,還有一處為蠕蟲,這兒稱為龍,那兒又稱為巖石,還有許多其他的東西,為了簡潔的緣故,我此處略而不談。這不是詩性虛構,又是什么?”在薄伽丘看來,虛構是一種話語形式,它戴著創作的“面紗”闡釋或證明一種理念:如果脫去表面部分,作者的意圖便昭然若揭。如果在虛構的面紗之下意義可以被揭示出來,那么創作虛構作品就不是毫無意義的。薄伽丘堅定地指出“不僅詩歌就是神學,而且神學也就是詩歌”,直截了當地提出《圣經》是最高水平的詩,是造物主這位藝術家創作的偉大史詩,它同另一部史詩(指自然世界)并列。他還為此引證權威:“假如我的話還不足夠可靠的話,我并不為此煩惱,因為我可以信賴亞里士多德。在諸項重要事務上,他都是一位無與倫比的權威,他斷言自己發現最初寫作神學作品的人都是詩人。”如果詩歌是神學,詩人是神學家,那么順理成章地,詩人就應當得到贊許,就有權享有盛譽。

另一方面,薄伽丘提出詩歌就像神學一樣是一種寓言,用寓言解釋法來為詩歌的合法性進行辯護。這種方法源于古希臘流行的神話解釋模式,最早由智者派采用,后來被斯多葛派學者廣泛使用,在早期哲學與荷馬史詩發生沖突時,又被一些試圖消除哲學和詩歌之間不和的人所采用。后來詩歌的辯護者也屢屢用上寓言解釋法,在柏拉圖時期用它來為荷馬的詩歌辯護,在后古典和中世紀時期為異教寓言特別是維吉爾《埃涅阿斯紀》辯護,必要時他們還盡可能地輔之以詞源學的方法。薄伽丘的做法與此相似,他依據中世紀關于詩歌的概念,重新把它定義為一種寓言,有著準神學性的重要意義。他把寓言看成是詩歌的基礎,把詩歌中的虛構與《圣經》中的寓言聯系在一起,因為《圣經》也是把真理掩藏在虛構的面紗之下:“我們的救世主在福音書中所說的一番話,不是超出字面意思而另有所指的布道,又是什么?用一個早已為人所知的術語,這就是我們所稱的寓言。”薄伽丘還時常引用圣奧古斯丁,表明讀者在閱讀詩歌時,“剝去一層一層虛構的外衣,最終得到詩人掩藏在創作中的真實含義”。既然神學和詩歌都是寓言,都把真理隱藏在面紗后面,那么就不應該厚此薄彼,為神學而排斥詩歌。

從薄伽丘采用寓言解釋法為詩歌辯護中,我們可以看到宗教改革之前一種源遠流長的美學思想。圣奧古斯丁在《上帝之城》第11卷中指出,“神圣詞語晦澀難懂,理當有此優勢:關于真理的各種意見和討論都將因它而出現,每一位讀者都將從中看到某種新意。”他還就《詩篇》第126首做出如下具體點評:“或許是由于以下原因,詞語被表達得相當隱晦:它們可以引發形形色色的理解,與那種只有一種解釋的書相比,這種書讓人讀完之后在精神上更為充實富有,因為他們已經發現書合上之后可以用多種方式來打開。”阿奎那的名言是歷盡千辛萬苦獲得的真理,遠比一目了然的真理更有價值,因為對于前者人們歷經了諸多困苦,也理解得更加透徹。彼得拉克在《謾罵》(Invectives)第3卷中坦言:“這種雄偉和莊嚴不是有意用來給渴望理解的人設置障礙,而是布置一項令人愉快的任務,它們被設計出來就是為了增加讀者的快樂,幫助他們記憶。我們歷經艱險獲得并精心保管的東西,對于我們總是更有價值的。”因此,詩歌必須是隱晦的,必須擁有一個“面紗”,讀者需要付出艱苦卓絕的努力方能獲取其中蘊含的智慧,這樣他們才會對其倍加珍惜。遲至1589年,仍有人以這種方式看待文學,比如托馬斯·納 什(Thomas Nashe,1567—1601)有言道:“我把詩歌視為一種更隱晦而又神圣的哲學,它被包裹在隱蔽的寓言和神秘的故事里,那里隱含著更出色的關于行為的藝術和道德箴規,對此加以解釋的是林林總總發生在其他王國和國度的范例。”由此可見,薄伽丘為想象性文學所作的辯護,仍然主要是構建在尋常可見的中世紀基礎之上,即詩歌的真實依賴于寓言基礎,其道德教訓隱藏在文字的背后,需要逐層挖掘。

塔索:世界上沒有一個民族野蠻到不需要詩歌的程度

盡管薄伽丘采用上述寓言解釋法有其歷史淵源和時代意義,但未能使詩歌獲得獨立的地位。寓言解釋法是中世紀晚期回應對詩歌的攻擊的必然結果,面對基督教教會抨擊經典異教世界和周圍“野蠻”世界,反對世俗詩歌,薄伽丘和其他人文主義者正是采用這種方法,通過持續不斷的共同努力,把詩歌從被忽略和壓制的境地挽救出來。然而,當薄伽丘用寓言解釋法來為詩歌進行辯護時,詩歌只不過成了神學的一種大眾化形式,其終極價值仍然存在于詩歌之外神學之中,他雖然贊美詩歌,但實際上是把它降格為一種嚴肅的寓言。寓言解釋法或許從倫理學或神學立場為詩歌做出了辯護,可是并沒有讓它獲得一門獨立藝術所應擁有的地位,也沒有解釋為什么詩歌需要躲藏在寓言的面紗之下。在薄伽丘之后,沙魯特提繼承了他的理論,并稍稍往前推進了一步。沙魯特提被視為崇高詩歌理論的早期倡導人之一,他贊同詩人不只是工匠的觀點,認為詩人是真正的哲學家,甚至提出作為一門有關道德的學科,詩歌總體上高于哲學,因為詩歌以更生動活潑的形式來呈現真理,《圣經》本身就是詩歌。這類理論為中世紀的詩歌概念提供了解釋,并產生了深遠影響,在之后的許多個世紀里,一直被用于詩辯中。

伯納德·塔索《詩論》(1562年版,佛羅倫薩國立中央圖書館藏)

無論是薄伽丘還是沙魯特提,他們在詩辯中都沒有涉及精妙而復雜的文學品質,這關鍵性的一步需要等到早期現代伯納德·塔索(Bernardo Tasso,1493—1569)來邁出。盡管其間出現了多位詩辯者,但是塔索的《詩論》(Ragionamento della Poesia,1562)被 公 認 為《神 譜》之后第一篇完整而正式的辯護。塔索沒有具體指明其論敵,但我們有理由相信他們與薄伽丘的論敵應該是一丘之貉。塔索把詩歌定義為一種近似于繪畫的模仿,指出最初的詩歌具有濃厚的宗教意味,廣泛流傳于異教徒和猶太教徒中間。他列出了詩歌值得贊美的各種品質,比如,它涵蓋所有的技藝和學科,是傳授美德的典范。他還對意大利詩歌進行點評,行文中不時反駁詩歌遭受的各種攻擊,如詩歌具有某種敗壞道德的力量,不值得有識之士去關注,詩人遭到柏拉圖的驅逐,等等。塔索在辯護中聲稱,詩歌可以通過令人怡悅的方式達到教育的目的,柏拉圖驅逐的只是不道德的詩歌,而對于其他詩歌他是支持的。塔索在對詩歌的贊美中提到,伊索寓言中那不勒斯的羅伯特王原本是一個枯燥乏味的小男孩,是伊索寓言激發了他的興趣,讓他掌握了“自由藝”。他還提到亞歷山大大帝出征時隨身攜帶《伊利亞特》,希臘諸城邦爭相聲稱本城是荷馬的出生地,等等。他指出世界上沒有一個民族野蠻到不需要詩歌的程度,最后以不無同情的口吻提及他所處時代口頭流行的詩歌,自認為肩負著一種不容推卸的責任,證明詩歌是值得人們尊敬并為之奉獻畢生精力的。

詩歌從未被當成一門真正的學科

雖然塔索在詩辯中涉及到詩歌的本質、美學和道德功能,但它與修辭學、語法學等其他學科的關系尚未厘清,其獨立地位尚有待確立。在中世紀的課程中,令后人驚愕而又失望的是,詩歌像繪畫和雕塑一樣沒有被納入“七藝”,也不享有界定明確的地位,與多門學科之間存在著仿佛“你中有我,我中有你”這樣糾纏不清的混亂關系。誠然,詩歌被納入學校的教學內容,自雅典伯里克里時期開始,至少史詩被用作教科書,特別是用于道德教育,奧維德及其后詩人的作品也經常性地被人閱讀,但是詩歌從未被當成一門真正的學科。早在古典時期,西塞羅就稱修辭學和詩學是最親密的鄰居,各自吸收了對方的一些技巧,并由此形成了一個不可小覷的傳統,即詩學的某些方面被簡單地歸入語法學或者修辭學,有些甚至被歸為邏輯學。在中世紀的“三藝”(語法、修辭和邏輯)中,語法學家在散文體和詩體之間劃出界限,提供一些關于音節長短、音步的基本規則等方面的知識。修辭學家把語言作為演講術中的話語來探討,在描述修辭手法時通常給出大量取自詩歌的例子,詩歌于是被巧妙地納入修辭學。修辭的有些功能也被移花接木地歸屬于詩歌,比如,西塞羅指出演說家有三重目的,即教育、愉悅和感動聽眾,如果能有效地做到這三點,他基本上就算成功了。在西塞羅之后不久,賀拉斯在《詩藝》中就詩歌的功能提出了一個類似但流傳更為深遠的說法。由于詩學被納入修辭學,閩托諾把西塞羅所指的演說家的功能,轉而用來指詩人的功能,后來斯卡利杰(Julius Caesar Scaliger,1484—1558)和 菲 利普·錫 德 尼 (Philip Sidney,1554—1586)也都謹遵前賢,采用此說。

縱然如此,詩歌總體上仍無枝可依,是一個無家可歸的流浪兒。詩歌不像“三藝”或“四藝”(算術、幾何、天文和音樂)中的任何一名成員,不能聲稱自己擁有任何理論,在學問體系中沒有一席之地,只有在為那些早已確立地位的學科提供生動的例證時,才可以被體面地接納。早期著名的語法學家、邏輯學家和修辭學家都被后人尊為權威,但是就詩歌而言,這樣無可爭議的權威是不存在的,即使是柏拉圖和亞里士多德,也毫不例外。由于柏拉圖把詩人逐出理想國,在有關詩歌的問題上,沒有人能把他當成一名合格的代言人。亞里士多德的《詩學》長期被湮沒,直到文藝復興時期開始很久之后才真正被人知曉,而且被解讀為對柏拉圖的反駁,亞氏本人則被認定為詩歌教化功能的主張者。同時,由于各類學校廣泛采用亞氏的《尼各馬可倫理學》和《修辭學》,在《詩學》重見天日之后,學者們不由自主地在三者之間建立認同,理所當然地把詩學當成倫理學和修辭學的輔助材料。至于賀拉斯,雖然在整個中世紀《詩藝》廣為人知,備受推崇,被用作學校教材,但是這部作品文采斐然,辭藻華麗,意象繁復,這類特點使得文中任何關于詩歌的建議,都輕而易舉地被修辭學傳統收入囊中,有時還被與亞氏的建議混為一談。

不難看出,一直到1560年代,無論是在詩人還是在詩學理論家中間,都不存在一種已被普遍接受的詩歌理論。他們在為詩歌辯護時達成一致的可能性堪稱渺茫,這項任務有待1580年代菲利普·錫德尼等批評家來完成。在他們正式登場之后出現了一種與宗教改革之前不一樣的新美學思想,這時詩歌才終于獲得了一門獨立學科所應擁有的地位。

(作者為上海交通大學英語系教授)