春水東流說君里

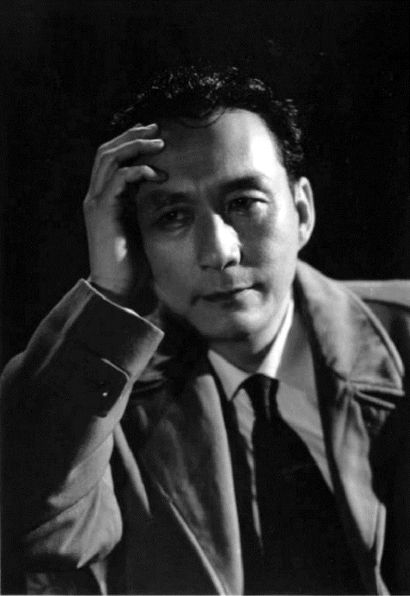

鄭君里

《聶耳》拍攝現場,鄭君里(中)給趙丹(左)說戲

作為演員,他曾出演蔡楚生編導的《粉紅色的夢》《新女性》《迷途的羔羊》,史東山編導的《奮斗》,孫瑜編導的《野玫瑰》《大路》等影片。而作為導演,《一江春水向東流》《烏鴉與麻雀》《林則徐》《聶耳》等經典在中國電影史上閃耀著光輝。他就是被稱為“中國電影一代驕子”的鄭君里。

鄭君里先生離開我們已經50年。此時,不由想起與其兒子鄭大里相遇的時刻,我們曾共同回憶君里先生那難以忘懷的電影生涯,不由感慨萬千。“用良知詠嘆理想,用無忌揮灑浪漫,用浩蕩鼓動偉岸,用細膩狀寫微末……”大里用詩贊其父親的一生,而不忘他的作品將是對他最好的紀念。

“候補皇帝”讓趙丹佩服

鄭君里,祖籍廣東,生于上海。當時,很多廣東人在上海天通庵路一帶擺水果攤,鄭君里的父親就是其中一個。微薄的收入支撐著貧寒的家庭,時至年關,還會有債主上門逼債。鄭君里親見父親跪地求債主寬限,不堪的經歷讓他從小就有發憤圖強的決心。

17歲那年,鄭君里作出了改變一生的重大決定,投考由戲劇家田漢、歐陽予倩等人創建的南國藝術學院。在那里,他和陳凝秋(塞克)、陳白塵、吳作人等成為同學。他的藝術生涯是從表演開始的,上學的時候就在《推銷員之死》《娜拉》等戲中跑龍套。1929年,他獲得了主演王爾德名劇《莎樂美》的機會,而后還主演過話劇《大雷雨》。1932年,成為聯華影業公司的一員,他也因此由話劇舞臺轉向電影,出演了蔡楚生、史東山、孫瑜等編導的多部影片。他與阮玲玉是同鄉,兩人除了《新女性》外,還在多部影片中合作。

鄭君里在銀幕和舞臺上,形體動作灑脫自如,善于把握角色內在情緒,給觀眾留下深刻印象。關于這一點,被稱為“電影皇帝”的金焰,對他也稱贊有加,因為兩人當年雙雙入選“中國十大電影明星”,金焰在贈照給鄭君里時,稱其為“候補皇帝”。

1930年,中國左翼作家聯盟和左翼戲劇家聯盟相繼成立,鄭君里成為左翼文藝戰線上最早期的中堅分子之一。在劇聯的感召下,他赴工廠、進學校、入劇場,演出《洪水》《復活》《阿萊城姑娘》等左翼戲劇。其間,鄭君里等還帶隊赴南通演出。當時正在南通“小小劇社”如癡如醉演戲的趙丹觀看了鄭君里的演出后大為佩服。趙丹遂向鄭君里請教演藝,鄭君里也發現了這個演藝界的奇才,從此兩人結成莫逆之交。

史詩之作《一江春水向東流》

抗戰勝利后,鄭君里回到上海。其間,他成功地完成了由演員向電影導演的轉型。1946年,他和蔡楚生聯合執導他的第一部導演作品《一江春水向東流》。這部匯集了白楊、陶金、舒繡文、上官云珠、吳茵等優秀演員的史詩之作,創下了全國解放前最高的觀影人次紀錄——短短三個月,共71萬人次觀看了該片。

拍攝《一江春水向東流》時,蔡楚生正患肺病,每天晚上鄭君里跑到蔡楚生家里,商量第二天的拍攝,這部片子的剪輯也由鄭君里完成。因此蔡楚生說:“沒有君里,就沒有這部電影。”該片雖是鄭導的學步之作,卻已顯露出他的非凡稟賦。劇中飾演素芬的電影表演藝術家白楊曾回憶說:記得君里告訴過我,這部片子起先國民黨檢查官怎樣也不予通過,后來送過去“一束花”,過不了多久影片就被通過了。原來在這“一束花”里放了幾塊金表。

關于此片,劇作家柯靈給予極高的評價:《一江春水向東流》縱貫8年,橫跨千里,淋漓盡致地描畫了戰爭中的前方和后方、生離與死別、斷壁殘垣與綠酒紅燈,幾乎可以當作一部抗日戰爭的編年史看,而多層次、多方位、多角度、正反左右、參差橫斜的對比,猶如重樓復閣,發揮到了極致。

一夜寫成《烏鴉與麻雀》

鄭君里獨立執導故事片是從《烏鴉與麻雀》開始的。《烏鴉與麻雀》的劇本是一夜之間完成的。當時鄭君里與趙丹、陳鯉庭、陳白塵等人一起吃飯聊天,大家興趣盎然,便說要出一個劇本,于是陳白塵執筆,第二天便拿出了劇本。作為一部杰出的社會諷刺喜劇,影片將當時動蕩的時局濃縮于一棟樓房里進行隱喻,整體結構堪稱完美。導演在異常狹窄的空間里,通過靈活的鏡頭調度,展現了一幅社會眾生相,真實地記下了蔣家王朝的“最后罪惡史”。

《烏鴉與麻雀》從1948年一直拍到新中國成立后,跨越了兩個時代,在人物刻畫、場面調度、鏡頭處理,以至細節運用等方面,都體現出鄭君里對電影的深刻理解和表現能力。鄭君里是以極高的起點開始自己的導演事業的,第一部獨立執導的作品就達到了世界水準。日本電影學者佐藤忠南認為該片與同時代意大利新現實主義電影的代表作相比,“有過之而無不及”。

這部電影于1957年榮獲文化部1949-1955年優秀影片一等獎。鄭君里憑借此片,當之無愧地進入了中國一流導演之列。

“紅燒頭尾”——《林則徐》和《聶耳》

拍攝人物傳記片更見鄭君里的功力。1958年開始拍攝的《林則徐》和《聶耳》,后被譽為“紅燒頭尾”,成為上影廠向國慶十周年獻上的一份厚禮。

在鄭君里看來,要樹起林則徐這個人物,必須在多場戲中深入挖掘他的性格。劇中有一場“林則徐的一天”頗為用心:通過描繪林則徐從早到夜、從夜又到早一天之內錯綜復雜的內外斗爭生活,借以集中地刻畫人物的內心生活和精神面貌。特別在最后一節,鄭君里摒除了林則徐身邊的任何人,從容地展開其精神世界,這位歷史人物由此樹立。

歷史上,林則徐最后被清廷發配至新疆伊犁。影片最初結尾是趙丹演的林則徐牽著馬,越走越遠,然后意味深長地回眸一望,影片定格。周總理看后認為這個結尾不夠昂揚,希望將結局設計成類似于“雖然林則徐走了,但人民群眾中的平英團卻起來了”的情節。現在觀眾看到結尾秦怡扮演的漁家女上戰場等鏡頭,鄭君里就是按照這個情節設計的。

鄭君里與聶耳是同代人,還一起工作過。盡管互相熟悉,當他接手拍攝《聶耳》時,卻絲毫沒有懈怠。相反他采取了與以往“由上而下”完全不同的手法——由下而上,集思廣益。

開拍時,鄭君里又創造出“黑板法”,請場記把不同的處理方案寫在黑板上,讓大家選擇。他歸納說:“導演要善于像擠廣柑汁一樣,讓演員把心中積累下來的好東西統統擠出來。”

該片拍攝可謂匠心獨運。聶耳創作《義勇軍進行曲》一節是影片的高潮,鄭君里決定借用音樂來描繪聶耳構思《義勇軍進行曲》的全過程。他請作曲家根據臺本逐個鏡頭設計音樂,并先期錄音,而后演員根據音樂的曲調和節奏去表演:聶耳躺在床上翻身思考,接著走上曬臺,最后回到書桌,終于寫就《義勇軍進行曲》。專家評說,這不是在配音樂,而是用音樂表現聶耳創作該曲時的內心歷程。

這兩部電影都由趙丹主演,特別是林則徐,成為趙丹創造的最為成功的銀幕形象。關于這段經歷,趙丹曾這樣記述:朋友們稱我跟鄭君里是“歡喜冤家”。我們在電影合作中的成功完全是吵架吵出來的……在拍攝《聶耳》的過程中,在某些鏡頭的藝術處理上,我倆之間經常有所爭執、相持不下。有一次,鄭君里氣得說:“我下次再也不找你演戲了!”我回嘴:“下次你導演的戲,就是八抬大轎請我上我也不上了!”然而緊接著又共同迷醉在下一部《林則徐》的新的藝術構思之中,彼此都“非你不可”了。

一個是大導演,一個是大演員,讓《聶耳》和《林則徐》成為傳世的經典。《聶耳》獲得了第12屆卡羅·維發利國際電影節傳記片獎。1995年,《林則徐》榮膺“中國電影九十年優秀影片獎”,中國電影“世紀獎”最佳導演獎則授予了鄭君里。

斯人已去,作品永存。誠如上海市文聯原主席、導演吳貽弓所言:一個人的經歷,相對事業來說,似乎非常短暫,但如果一個人的經歷里有足以令人緬懷的品格和業績,那么,它就會和事業同在,永遠積淀在歷史里,成為不朽的東西。