致廣大而盡精微

古人論畫,有分神、妙、能、逸四品的,以逸品為最高。那么當代工筆畫創作,何可稱為逸品?畫得具體生動、超級寫實,只展現了創作者的基本功之高低,可謂能品。在此之外,保持敏銳的洞察力,通過錘煉筆墨內涵,致廣大而盡精微,才可繪就逸品。

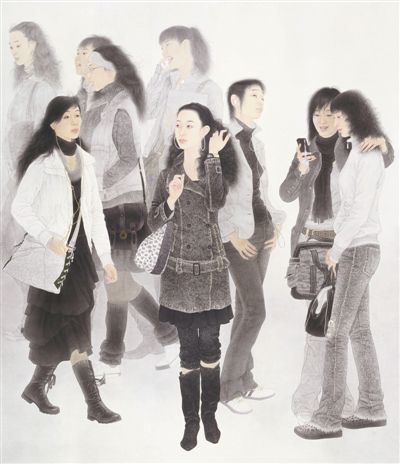

工筆創作者在創作中最易犯的問題就是畫得呆板,作品不夠潤,缺乏寫意性。欲解決這一問題,創作者需深入中國傳統繪畫之源,汲取寫意精神,在似與不似之間尋找最佳臨界點。比如,在描繪當代都市女性服飾時,其質地、材料與古代仕女服飾已大有不同,對于新衣物質感如牛仔布料,該如何用工筆技法呈現?此時,采用傳統中國山水畫中的皴、擦、點、染和積墨法作為表現手段,或許會使畫面更有沖擊力。在進行都市題材人物畫創作時,以景托人是經典范式,畫面背景具有點明主旨的作用。但有時,運用中國畫的留白手法,虛化背景甚至不畫背景,可使觀者擁有更大的想象空間,以無聲勝有聲,達到意出象外的效果。

在掌控整體布局時,創作者應把握虛實有度、疏密有度之原則。非重點之處可寥寥兩筆帶過,但在細節處務必要精益求精,紋理、針腳、發絲等都應一一描繪,展現出工謹細膩之美。工筆人物畫創作中,發絲的勾勒頗考驗創作者的功力。每當我勾勒發絲時,都會屏息凝神,腦海中浮現女子長發飄逸的圖像,然后一氣呵成。這樣發絲才有流暢、飄逸、松軟之感,同時又柔中帶剛,展現出線條的生命力和律動感。

稿子完成后的設色也考驗著創作者功力。中國傳統畫論有“意足不求顏色似”之說,然而,在表現當代社會生活題材時,特別是少數民族題材時,離不開對現實色彩的捕捉與化用。因為,少數民族服飾大都艷麗繁復,如果再用傳統文人畫的色調表現,就會力不從心。怎樣既體現出多民族文化的瑰麗輝煌,又使其兼具典雅氣質?尊重藝術規律,選擇一個主色調,繼而降低真實的顏色純度,使顏色呈現為弱對比,或許可作為破解這一難題的途徑。在創作工筆人物畫時,恰當運用色彩,也可帶來意想不到的效果。創作中,我常以人物膚色作為調和色,以人物佩戴的飾品顏色襯托周邊色彩,力求達到和諧相生的效果。褐色作為調和色,往往能使墨與墨之間產生深淺對比,使整體畫面和諧統一。當然,這些對色彩運用的探索實踐,還有待不斷豐富、探討、總結。

優秀創作離不開對技法、布局、用色的權衡考量,更貴在創作者對藝術境界的用心體會、琢磨和感受。起稿階段,再三推敲;構圖布局,再三取舍。若畫得疲倦了,沒感覺了,就把稿子放到一邊,過段時間再來看,便會有新發現。若對畫稿整體都不滿意,那就不要猶豫,推翻重來。只有在失敗中反復琢磨、總結經驗,才能不斷提高,推陳出新。古今中外的杰出畫家無不經歷這一過程,其中的痛苦和快樂都是創作的魅力所在,每位創作者都應享受這一過程。

(作者為中國藝術研究院副研究員)