第十二屆中國藝術節演藝及文創產品博覽會日前落幕 五萬多人次參觀,逾一千五百家機構“看樣”

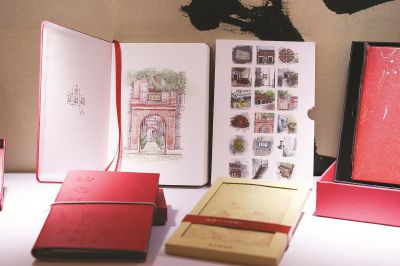

本次博覽會首次納入文創產品,為觀眾提供豐富的文化體驗。圖為中共一大會址紀念館的文創手繪記事本。本報記者葉辰亮攝

第十二屆中國藝術節演藝及文創產品博覽會日前在上海展覽中心落幕。主辦方昨天公布,博覽會累計超過五萬人次入場,33個特裝展區的文創產品銷售金額(含訂單)超過3400萬元。參展的1169個演藝作品,吸引了1500多家專業演藝、文化機構前來“看樣”洽談。

本屆博覽會展示了近年我國在舞臺藝術創作及文創產業領域所取得的豐碩成果,并創造了兩個“首次”:首次將文創產品納入博覽會,為觀眾提供豐富的文化體驗,也從“大文化”視角展現十八大以來的文化發展成就。此外,博覽會也首次實現文旅融合的策展理念,向更多普通觀眾開放產品銷售,令博覽會成為近期上海百姓口口相傳的熱門景點。市民購買文創產品的同時,通過各省區市展區展位感受著各地的傳統戲曲、非遺手工藝文化,一些文化機構精心設計的互動體驗、免費派發的紀念品,同樣也能讓普通觀眾收獲滿滿,“把文化帶回家”。

縱觀博覽會,記者發現,膠帶、書簽、折扇、馬克杯、筆記本……這些常規文創幾乎成為每個參展文化文物機構的“標配”產品。由于價格親民、實用性高,恰符合文創將文化融入日常生活的旨歸,因而仍是文創領域的“長銷品”。

既是“標配”,要從海量產品中脫穎而出,吸引消費者購買,比拼的就是設計者的創意與匠心。在現場,一套國家圖書館推出的《花與詩》書簽,不到20元的價格在預展時就頗受歡迎。正面花朵工筆畫取材自清代畫家張兆祥《百花詩箋譜》,背面則是歌詠花朵的對應古詩詞。比如,紫藤背面即是李白“密葉隱歌鳥,香風留美人”的名句——“以詩詠花,以花襯詩”的文人雅趣,在這樣的組合搭配中,與當代審美設計有了呼應和對話。

除了5757種文創產品參展,1169個演藝作品吸引了1500多家專業演藝、文化機構前來“看樣”。為了讓“專業買家”有直觀體驗,全國各專業院團、機構還在上海展覽中心中央舞臺上演推介演出24臺。15分鐘的片段展示,吸引著不少演出商的注意,同時也讓普通觀眾密集欣賞到各個地方戲曲劇種的“看家戲”。河北省河北梆子劇院在大戲《李保國》劇組參演“十二藝節”前,提前兩天趕來完成博覽會的推介演出。而他們帶來的是一出傳統戲《鐘馗》中的片段。這出戲的鐘馗雖然勾臉,卻以武生應工,現場青年演員展現的“鐘馗行路”文武兼備,臺下叫好連連。據劇團工作人員介紹,別看鐘馗旁邊的“小鬼”只是小角色,他們其中一個是劇團的“跟頭王”——兩次翻出吉尼斯世界紀錄。

有的展區還自己搭建了小舞臺,集中展示當地特色演藝項目。比如四川展區,以竹林為主題的展區清新別致,另一側的半圓舞臺別致清新,臺上演繹的川劇絕技變臉,聚集了一大批觀眾,成為博覽會現場最受歡迎的“打卡地”。