初學山水的程十發,何以成為杰出的人物畫家? 他的藝術轉變之路,堪稱新中國美術史上的典型樣本

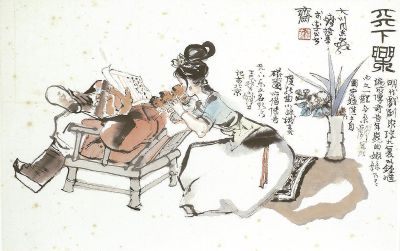

程十發藝術館藏程十發《天下樂》

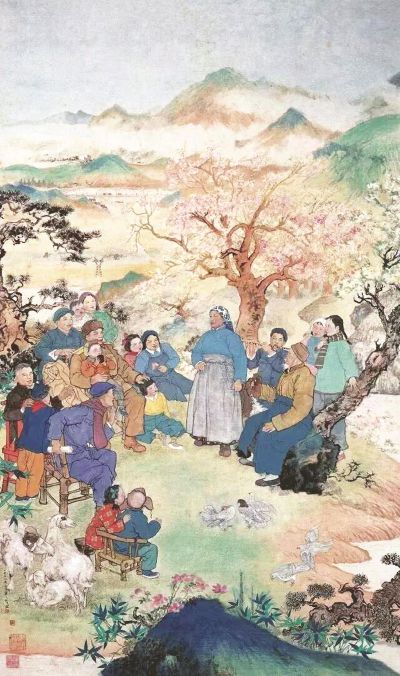

上海中國畫院藏程十發《歌唱祖國的春天》

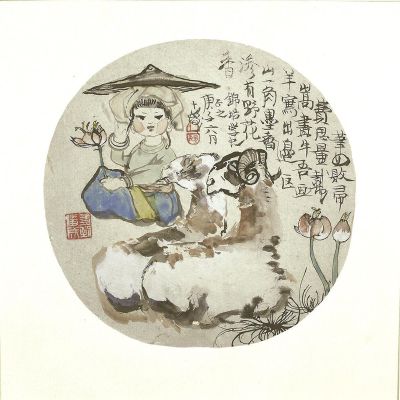

程十發藝術館藏程十發《邊區一角》

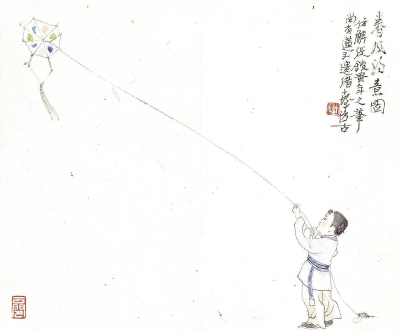

程十發藝術館藏程十發《春風得意圖》

中國美術館藏程十發《麗人行》(局部)

今年的上海藝事中,“程十發”是一個關鍵詞。春暖花開,位于松江的程十發藝術館將以“云霞出海曙——程十發書畫作品特展”迎來開館十周年,首次集中呈現程十發自上世紀50年代至其晚年約半個世紀間的重要書畫作品近百件;年底,選址虹橋路與伊犁路交叉口的程十發美術館,作為上海“十三五”期間重大公共文化設施建設項目之一,將正式對外開放,擔起海派美術傳承發展的重任。

今年是新中國成立70周年。在這個特別的時刻重溫程十發的藝術,意味深長。他的藝術之路,與時代的脈搏同頻共振。在此意義上,這位海派繪畫的一代旗手,堪稱新中國美術史上的一個典型樣本。——編者

借助新人物畫,程十發將傳統文人畫筆墨推向了一個充滿生動、偶發、玄妙趣味的奇幻之境,從而令自己成為中國人物畫史上的標志性人物。然而,程十發青年時代其實以畫山水為主,那他日后何以成了一位杰出的人物畫家?

從他由超然物外的山水畫家,一變而為表現現實的人物畫家的轉化中,可以分明感受到大時代的脈動。

一部近現代中國畫史,是古典精英藝術向現代平民藝術轉化的歷史,是一部傳統文人畫漸趨市俗化的趣味轉變史。程十發所置身的新中國成立初期的這一大時代,進一步加強了其畫這種趣味上的突變性。

1950年代,現實主義審美風潮涌動,新人物畫成為時代的寵兒。近代在造型上最富盛名的人物畫家任伯年在北京備受徐悲鴻推崇,其畫風繼十九世紀末深刻地影響滬上畫壇后,再度風行全國……程十發正是在這個時代舍棄了青年時代的山水夢,轉事人物畫創作。

任畫對程十發的影響可能更多是體現在觀念而非形式上,因為從程氏作品來分析,任伯年對其畫具體的影響,并不直接。程十發其實是遙接了任伯年人物畫表現現實的大纛,幾憑一己之力,令之在近百年后再度成為海上畫壇光彩照人的重要畫種。

一部近現代中國畫史,是古典精英藝術向現代平民藝術轉化的歷史,是一部傳統文人畫漸趨市俗化的趣味轉變史。以畫民間傳說神話故事面向大眾的任伯年,彰顯了如是的內涵;以和光同塵的姿態融合市民趣味的一代文人畫宗師吳昌碩,同樣彰顯了如此的內涵;即使如復起是唐宋繪畫傳統的吳湖帆包括張大千、謝稚柳等,無非是復興了中國畫更為古老的深厚傳統,亦不可能游離于這個大時代的平民化潮流之外……程十發所置身的新中國成立后的創作環境,進一步加強了其畫這種趣味上的突變性。

正如任伯年是借吉祥題材、民間故事、神話傳說來抒寫胸中郁勃之氣,程十發是借少數民間題材極筆墨變化之能事。民間故事、神話傳說也好,少數民族題材也罷,都是借以契合現實的手段。在此前提下,畫家再追逐自己審美上的夢想。

程十發的夢想,源自他習畫山水兼及花卉的師承,源自他根深蒂固、追求玄妙的大寫意筆墨境界。這反過來也促使其人物畫區別并超越于同儕,更令他兼涉的連環畫,脫離了僅僅作為普及讀物的層面與局限,上升到藝術的高度。

自三任以還,上海畫壇相繼掀起過以吳昌碩為首的寫意花鳥畫風和以吳湖帆、張大千為首的復興宋元畫風的高潮,人物畫自任伯年以還,已然沉寂六十余年。期間雖涌現過如馮超然、朱梅邨等祖述吳門唐仇的仕女名家,但整體已呈衰勢,是不爭的事實。新的歷史環境下,人物畫(尤其是現實主義人物畫)在建國后重新成為整個中國畫壇最為強勢的品種,呼喚著新一代大家涌上潮頭。上海畫壇此刻當仁不讓地接過當年任伯年留下的人物畫大纛者,無疑正是程十發。這固然是程十發憑借自己天賦與不懈努力的結果,亦不能不說是時代的賦予。

程十發的人物畫雖然卓然獨立,但分明卻給人以游離于國內素描加水墨的主流人物畫之外的感覺。事實上,程十發的繪畫吸收西畫的成分極大,非但讀來渾無斧鑿痕,甚至難以想像其筆墨很大程度上居然源于西畫的滋養。這正是發老的智慧所在。程十發吸收西畫,從未受到西畫的牽制,而是在充分理解他所接觸的西畫的原理基礎上,擷其所長,以我為主地融洽之,從而為自己延續并發展文人畫的筆墨傳統開啟了新途。程十發之畫,往往以少少許勝多多許,追求精深的筆墨內涵。他與八大山人、金冬心、羅兩峰、吳昌碩一脈相承,舉重若輕地巧妙兼容了素描造型,在此基礎上彰顯了筆墨的價值。

表現工人、農民等身上常見的棉衣等粗糲的衣紋,一度成為困擾當時人物畫家的難題,恰恰令山水畫家擅長的勾皴之法有了用武之地,這堪稱一種獨特有趣的美術史現象。在由山水改畫人物的畫家中,程十發無疑是最為成功者

熟諳作為筆墨代名詞的山水畫家,不像傳統人物畫家惟擅單線中鋒白描,而更善用中側鋒并用的皴筆。在筆墨的復雜性、豐富性上比花鳥、人物畫家更具優勢。比如,描繪大袖飄飄的古代人物,傳統白描游刃有余,但在表現窄衣短袖的現代人物時,白描有時就顯得捉襟見肘,但對山水畫家來說,這恰恰卻成了他們彰顯筆墨能力的機會。比如表現工人、農民等身上常見的棉衣等粗糲的衣紋,一度成為困擾當時人物畫家的一個難題

(注:學院一系的水墨人物畫家對此有另一種解決方法,據方增先先生見告,他是通過王個簃學吳昌碩粗重的金石寫意筆法并結合素描原理,來表現農民棉衣的厚重感),恰恰令山水畫家擅長的勾皴之法有了用武之地。程十發、陸儼少包括應野平,所畫人物的共通之處,正在于善用皴筆表現衣紋,而不同于一般白描畫家。這種情況,可能也僅見于這一時代,亦成為一種獨特有趣的美術史現象。

程十發人物的勾寫,顯然不同于傳統人物畫家的白描,筆觸多中側鋒并用,勾皴人物服裝往往多用復筆,局部甚至以兩至三遍積墨完成,塑造出的形象因而豐富多變而有質量感。這也是何以程十發會認為一位與他同時的白描型人物畫名家筆墨“太光”的原因。

程十發將勾皴之法融入整體性很強的大寫意,令他筆下的寫意人物在“致廣大”的同時更具“盡精微”的特色。事實上,如果遮去人物的頭面手足,不難發現,程十發筆下的人物形象與山水畫中的一組山石或者一段樹木相比,幾無區別。甚至他畫老人的面部或者勾畫人物的手足,如略其形似,很多時候亦幾如勾皴樹石一般……

山水畫家改畫現代人物,在筆墨的豐富度與表現力上,確實有勝于走白描路線的傳統人物畫家之處。然而在人物畫中,再豐富的筆墨表現力,離開造型亦成無根之木。這也是陸儼少等筆墨能力超群的山水畫家,所畫人物雖然生動超逸、奇趣橫發,但最終沒有成為成就卓著的人物畫家的原因。

在由山水改畫人物的畫家中,程十發無疑是最為成功者。這是因為他始終真正以人物畫為己任。為此,他不但研究其造型方法,更研究色彩,并且也受到當時素描加水墨的新人物畫觀念包括畫風的影響,如其1957年所畫《民歌》,就分明運用了素描的明暗對比法……總之,只要對畫人物有利,他不問東西,廣泛學習,為此,他甚至用毛筆臨摹過丟勒、倫勃朗的銅版畫……

除了素描造型,程十發深亦受版畫的影響,尤喜珂勒惠支、麥綏萊勒兩位著名歐洲版畫家的作品,并以他們的表現手法通融于傳統大寫意。珂勒惠支、麥綏萊勒兩位版畫家,曾備受魯迅推崇,新中國成立以后在國內畫壇更是地位日高,風靡大江南北。二人所畫皆善用粗獷簡括的黑白對比,具有強烈的表現力。這深深地打動并影響了程十發,他乃巧妙地以粗細變化極大的大寫意筆墨與其融會貫通,將此非凡的畫面效果充分地轉化于筆墨表現,非但為自己的筆墨技法開啟了新的法門,更為自己面目獨特而強烈的畫風注入了一劑純粹來自傳統繪畫之外的強心針。

早在新中國成立初畫第一本連環畫《野豬林》時,因人物造型未臻熟練,程十發無奈多畫人物上半身,為人戲稱為“半本《野豬林》”。隨著程十發造型能力大幅提高,兼之吸收版畫表現手法,至其畫連環畫《阿Q正傳》,從構圖到人物形體衣紋勾寫,非但造型已極生動,而且大量借用版畫技巧,利用筆道的粗細變化,以勾皴、劈斫、點染多種筆法寫成人物,不惟造型已然成熟,更將筆墨表現推向了一個前無古人的全新境界。他不但將畫面中的人物,而且將人物與背景的線條筆墨,全然處理成了一個極富節奏感、表現性與形式美的整體,因而也若天外飛仙般地迥異于普通連環畫。后來特立于海上人物畫壇的“程家樣”,在《阿Q正傳》這部看似普通的連環畫中,已然初具規模。

推動程十發別出心裁最終卓然獨立的,乃是云南少數民族題材。通過大量寫生,將其擅長的色彩與線條迅速與對象匹配并日益完善,借此類題材,程十發重新彰顯傳統繪畫的色彩與筆墨,更能符合時代需要,真正為民眾“喜聞樂見”

1957年程十發成為上海中國畫院的首批畫師,標志著他正式開啟了他此生中國畫創作的生涯。他的畫家夢,亦得重新續寫。同年程十發赴云南寫生,奠定了他將專攻少數民族題材作為自己人物畫創作最為重要的基石。

1950年末至1960年代初,程十發激情澎湃,創作出了《歌唱祖國的春天》(1957)、《民歌》(1958)、《街頭一景》(1958)、《給生活打扮的人》(1958)、《在毛主席周圍》等一大批主題人物畫佳作。

程十發的此類作品,已充分體現出他在西畫與傳統勾描法上的深厚功力。人物用雙勾重彩法,以單線白描畫成,如《歌唱祖國的春天》配以山水,《在毛主席周圍》則配以花卉,所畫皆繁復異常,成為程十發賴以成名的主題創作代表作。構圖參考拉斐爾前派,此類構圖在專事主題創作的1950至1960年代,是經常出現的,如《云南瑞麗江邊歡樂景象》(1960)、《向毛主席報喜》(1960)、《我們的朋友和同志遍于全世界》(1963)等等。這些作品既應時代要求,更體現了程十發全能且多變的繪畫能力。特別是《歌唱祖國的春天》,將拉斐爾前派油畫中的構圖、精謹的雙勾技法、年畫亮麗喜慶的色彩,與背景筆墨精到的山水木石,完美地組合在一起。程十發始嶄露頭角,一畫成名。憑借此畫,他在人才濟濟的上海畫壇摘得了青年美展的金獎。

《歌唱》這類作品,在程十發藝術生涯中固稱代表作,但推動他別出心裁最終卓然獨立的,乃云南少數民族題材。

可以想見,一生鐘愛悠揚《小河淌水》的樂曲,一生畫過多幅筆墨超逸的《小河淌水》的程十發,當時在初入云南見到少數民族服飾的斑斕絢麗、別出心裁時,是何等欣喜若狂!程十發終于找到了最適合自己表現的題材與領域,以及相關的表現手法……

據陳佩秋先生見告,新國畫往往以水墨黑重見長,素描加水墨的新人物畫如此,李可染“為祖國河山樹碑立傳”的山水,亦如此……如果要使用石青、石綠等具備傳統審美的色彩,則必須使具鄉土氣息,必須向年畫之類的民間藝術或者傳統工藝品靠攏。識此,就不難明白程十發《歌唱祖國的春天》《在毛主席周圍》之類主題創作在色彩運用上,何以會如此借重年畫。借少數民族題材,既能重新彰顯傳統繪畫的色彩與筆墨,更能符合時代的要求。這或許是程十發何以能真正做到為民眾“喜聞樂見”的原因。程十發通過大量寫生,將其擅長的色彩與線條迅速與對象相匹配,日益完善起來。與此同時,他更借助少數民族題材,不動聲色地悄然回歸了明清文人畫追求清新雅宜的色彩與筆墨觀念。

從程十發作品中,可總結出其用色的原理。他注重用色清淡,尤其注重色彩的一次性完成。其目的,正在于追求色彩的鮮活、清透與明亮。這全然是明清以來江南文人畫設色的傳統,也早已融化在程十發血液里。

此外,程十發更廣泛吸收更富表現力的西畫用色。當時他目之所及所能見到的,以蘇聯巡回派油畫為主。列賓、列維坦、蘇里科夫當年這些響當當的名字賦予程十發的,是蘇派油畫的豐富微妙的灰色調,為時人甚稱“高級”。這與程十發身上固有的追求淡逸的文人畫用色觀相契。熟悉程十發作畫的人都知他作畫不愛洗色碟,往往將多種色彩相調和形成復色,亦即灰色,在確定主色調的基礎上大量使用源自油畫的這種“高級灰”。傳統國畫最重原色,用復色至多不過兩種。

當然,程十發的這種用色,論其淵源,固然有來自吳昌碩喜用復色、甚至喜調入墨色以顯古厚的啟發,也有來自年畫重鮮亮原色的影響,但卻不能不說這充分彰顯了程十發過人的智慧與非凡的藝術感覺。借助西畫的滋養,程十發已然全面突破了傳統繪畫固有用原色的陳法。而其突破傳統的目的,恰恰是又為了豐富傳統繪畫的表現。

1960年代初期,程十發少數民族題材的創作風格迅速走向成熟,創作出一大批轟動業內的佳作。從他1961年為吳湖帆所作《七姬造像》來看,他的人物畫風格已基本確立,這距離他進入畫院并赴云南寫生不過短短數年。而與此同時,程十發也開始迫不及待地將上述形成于人物畫表現手法引入自己的花鳥、山水畫創作,逐步開啟了清新而強烈的個人面目。為后人所稱道的“程家樣”,至1960年代,已完成了探索而初具氣象。

(作者為中國美術史專家、博士)