郭澄清和《大刀記》背后的故事

工作中的郭澄清

郭澄清(中)為創作搜集素材

長篇小說《大刀記》在其出版40年余后,改變成電視劇再次面向觀眾。然而不為人知的是,《大刀記》的出版歷程卻一波三折——

1月10日,迎著冬日煦暖的陽光,我們來到濟南郭洪志的家中,在古色古香的書房里,聽他細說父親和《大刀記》不為人知的歷史過往。

“《大刀記》是我父親最重要的作品,它的創作過程連同父親的文學道路,以及這部小說的面世,真可謂一波三折。 ”郭洪志說,令人欣慰的是,作為山東省向抗日戰爭勝利70周年的首部獻禮電視劇,根據長篇小說《大刀記》改編的同名電視劇1月17日與觀眾見面。在《大刀記》出版40年后,劇版《大刀記》將以全新的視角重新解讀這部經典。

《大刀記》的第一次夭折——

永遠無法得見的手稿

盡管后來郭澄清憑回憶整理出版了《決斗》,但我們卻再無從探知《大刀記》最初的真容

1975年,《大刀記》作為抗日戰爭勝利30周年唯一一部獻禮長篇小說首次出版,后被改編成電影、評書、話劇、連環畫等,一時間火遍大江南北,當年可謂“人人爭讀《大刀記》”。 “所有關于《大刀記》的記載,都顯示其成稿于1971年,其實不然。 ”郭洪志告訴記者,早在1966年,郭澄清歷時2年完成的一部長篇小說,暫定名為《大刀記》,已交由當時的中國青年出版社并印出了清樣,準備出版。“后來趕上‘文革’,不但沒能出版,手稿也遺失。 ”可想而知,面對自己每晚在煤油燈下一字一句寫出的手稿被毀,郭澄清當時何其心痛和無奈。20年后,他在病床上整理出了小說《決斗》,這部回憶最初版本《大刀記》內容的作品雖于1987年出版,但仍無法彌補郭澄清心中的遺憾。

1929年生于寧津縣時集鎮郭杲村的郭澄清,曾參加過濟南戰役。解放后,本可留在濟南當官的他卻主動請求回老家,干起了基層工作。

1952年,郭澄清開始寫作,上世紀60年代初,他已憑借短篇小說《黑掌柜》《籬墻兩邊》《公社書記》和《社迷續傳》獲得優秀短篇小說作家的稱號。1958年,郭澄清創作的歌詞《北京的太陽暖心房》發表后,被譜上曲每天在中央人民廣播電臺和各地電臺播放。1965年11月,郭澄清作為山東省唯一的特邀代表參加了全國青年作家積極分子代表大會,受到表彰。如果繼續之前的創作道路,他會更早地獲得當時主流意識形態的認同,可是有著自己獨立思想和藝術追求的郭澄清,卻轉向革命歷史題材長篇小說的創作。

郭澄清轉型后的第一部作品《大刀記》就遭受了打擊,然而他卻在自己長篇小說的創作道路上堅持到底。郭洪志說:郭澄清是現實主義文學的堅守者,也是歷史的忠實記錄者。

《大刀記》的再次夭折——

內部征求意見本印發,卻沒有完成出版旅程

郭澄清不得不反復修改,在自己堅守的文學理想和當時主流意識形態的夾縫中痛苦前行

出身農家加上多年的基層工作經歷,使得郭澄清對農民有著深厚感情,在經歷了“大躍進”和“3年自然災害”后,深刻感受到農民困苦生活的他開始在自己的文學作品中轉向對人性的關注。此時,“文革”開始了。在當時的政治環境下,滿心痛苦和失望的郭澄清看著身邊的老干部被批斗,內心在滴血:不行!我要寫部反映老八路、老革命精神風貌的長篇小說。

為此,郭澄清開始了《大刀記》的第二次創作。郭澄清冒險去看望和安慰那些挨批斗的老干部,并和他們暢談革命史。 “回來后,我爸爸就跪在炕桌前,在昏暗的煤油燈下奮筆疾書。 ”郭洪志說,那時候,他經常寫作到天亮,可是整個人卻精神煥發。

此時,郭澄清被安排到德州軍分區和濟南軍區搞文學創作,后來又成為《奇襲白虎團》的劇組編創人員。盡管如此,他對《大刀記》的寫作依舊癡心不改。1970年,他調任省文化廳黨組成員、創作室主任。然而令人想不到的是,僅在濟南待了半年,他就向省委請了創作假,直奔老家繼續創作。在一間不到8平方米的農家土屋里,一張搖搖欲墜的八仙桌和一盞煤油燈伴隨著他暑來寒往。

1972年,郭澄清帶著新作《大刀記》第一部來到北京,但在當時“四人幫”的干擾下,經過反復修改后,當時的人民文學出版社只印了200本內部征求意見本,發到全國各級文化部門進行審查。結果,百萬字的小說始終沒能通過審查,《大刀記》未能完成它正式的出版旅程。郭洪志說:“從北京回來后,他就在房前屋后種樹,還說‘餓不死就行’。 ”如今,我們已無法揣測郭澄清內心經歷了怎樣的掙扎,只知道在“他總是一臉愁容,書稿寫了撕,撕了寫”的過程中,又誕生了《大刀記》的第二部和第三部。

《大刀記》的半夭折——

重新“編碼”后出版

經過刪減后的《大刀記》雖然出版,也產生了廣泛社會影響,但卻無法完整表達著者本意

1975年春,全國展開了包括文藝在內的各項整頓工作,郭澄清和《大刀記》的命運又一次被改變。當年8月,當時的人民文藝出版社的領導嚴文井、屠岸、王致遠及責編謝永旺等頂著重重壓力,終于推動了全新的《大刀記》的出版。

“《大刀記》雖然出版了,然而讀者見到的并非小說原貌。 ”郭洪志說。早前未能出版的內部征求意見本,即《大刀記》第一部,因為“不符合當時主流意識形態的話語要求”,被要求刪除。在郭澄清的爭取下,最終刪減了17章后,作為1975年版《大刀記》的開篇,得以保留;第二部、第三部同樣也有刪減。盡管如此,一經出版,《大刀記》仍在全國引起轟動。

然而《大刀記》并沒有給郭澄清帶來榮譽,出版2個月后,《大刀記》被認定為與“文革”唱反調的作品,郭澄清被點名要求寫批走資派的作品。回到老家的郭澄清不作任何理睬,繼續修改小說《千秋業》。可在不斷的催稿和施壓下,在屈辱、氣憤、恐懼中度日的郭澄清,1976年5月,年僅45歲就突發腦血栓,癱瘓在老家。

“爸爸的骨頭是硬的,他沒有寫一個歌頌‘文革’的字眼。 ”郭洪志說,當得知患病的郭澄清要被接到青島療養時,郭杲村的鄉親們都來送行,他們中有和郭澄清同吃住同勞動的樸實農民,有郭澄清創作過程中走訪的老革命,在他們的眼里,郭澄清是為農民服務的好干部,是為人民利益寫作的好作家。

療養后的郭澄清再次回到老家,堅持創作。在臥榻的十幾年里,他整理出版了中短篇小說集《麥苗返青》,寫了《黑龍潭》《歷史悲壯的回聲》《筆》等長篇小說和長篇敘事詩《黑妻》等作品。因為偏癱,他時常用嘴叼著筆桿寫字,1989年,在去世前一個小時,躺在濟南千佛山療養院的他手中還一直握著筆。

千呼萬喚始出來——

劇版《大刀記》今日首播

郭洪志說,劇版《大刀記》改編自1975年版《大刀記》,縱使無法全部展現父親創作的初衷,但這是對山東文學和家鄉人民的獻禮

由山東衛視傳媒、海潤影視、德州市委宣傳部、寧津縣聯合制作的電視劇《大刀記》,去年5月22日開機,8月29日殺青。這部反映冀魯邊區抗戰的史詩巨制于1月17日晚在山東衛視首播。

“劇版《大刀記》不只獻禮抗戰勝利70周年,對我來說,它意味著《大刀記》出版40周年,我爸爸的創作生涯已經63周年。 ”郭洪志說。 《大刀記》當時小說發行400萬套,連環畫發行3000多萬套,評書也在全國20多家省級電臺連播,如今,這部洗禮了7億人的文學經典終于被搬上電視熒屏。

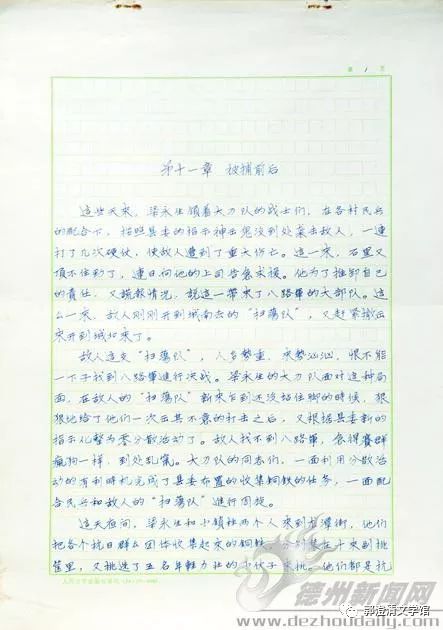

作家手稿

郭洪志告訴記者,早在電視劇《闖關東》投拍之時,劇組曾有意將《大刀記》第一部中的故事融入其中,可他拒絕了。 “《大刀記》講述的是冀魯邊區的抗戰史,我想它應該更完整地呈現給家鄉觀眾、全國觀眾。劇版《大刀記》改編自1975年版的《大刀記》,縱使無法全部展現我爸爸創作的初衷,但這是對山東文學和家鄉人民的獻禮。 ”他說。

說起父親郭澄清,激動時,郭洪志會起身把郭澄清發表過的東西都拿出來,一一給記者翻看。而在這些“寶貝”中,存放最仔細的是厚厚的一摞《大刀記》手稿,“這既不是1972年版的《大刀記》,也不同于1975年版的,我也不知道這是哪一年成稿的哪一版《大刀記》。 ”郭洪志說。歷經數十年的歲月,從郭澄清那工整的一筆一劃間,我們看到了一個人民作家的嚴謹和不屈。如今,郭洪志已著手這部完整版手稿的出版工作,計劃今年五六月份發行。 “讓完整版的《大刀記》與讀者見面,我想這是父親最大的心愿,也是對他最好的懷念。 ”他說。

《大刀記》中傳達的大刀精神,不僅體現在郭澄清創作《大刀記》的過程中,也體現在他對自己文學理想的一生追求上,正如原省文化廳領導肖洪所說:“我想郭澄清是一名戰士,他是作家中的戰士! ”

而中組部原部長張全景更是給了郭澄清中肯的評價:他的作品不僅是文學,而且是歷史、政治、經濟、黨的建設生動形象的縮影。

(轉載時有刪減)