他的人馬 他的春秋

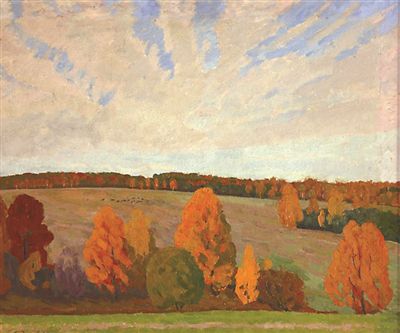

《秋日之晨》 西多羅夫 1985年

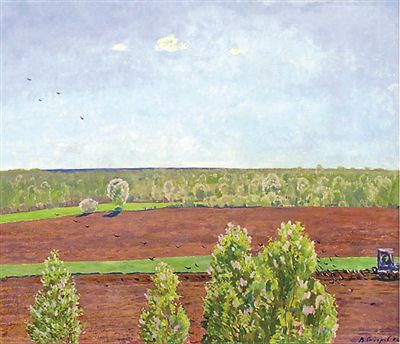

《春回大地》 西多羅夫 2002年

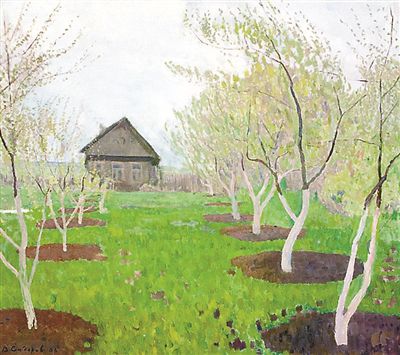

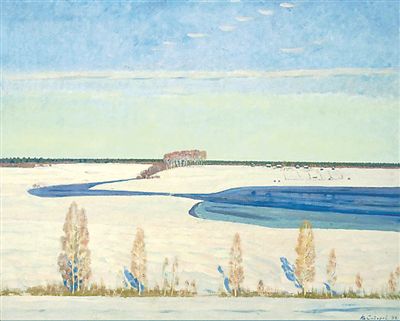

《冬日暖陽》 西多羅夫 1998年

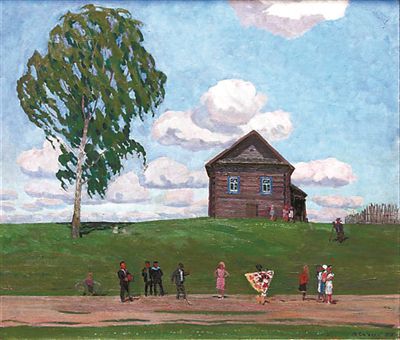

《短期休假的年輕選手》 西多羅夫 1974年

《春天的風》 妥木斯 2014年

《陶訃齊老農》 妥木斯 2017年

《姊妹》 妥木斯 2013年

2019年年初,正值中俄建交70周年之際,中國美術館以“故鄉”為題,推出中俄兩位著名油畫家聯展。一位是生于1928年、已91歲的西多羅夫先生,另一位是生于1932年、已87歲的妥木斯先生。兩位畫家在油畫領域長達70年的追求,凝結成色彩斑駁的畫面。在上個世紀50年代,兩人在不同的國度接受了寫實繪畫的嚴格訓練,卻在獨立探索后,不約而同地走上了非寫實性油畫的表現之途。縱觀兩位畫家的作品,既有共性,也有差異性。兩位的創作母題都深深地扎根于故鄉的大地,反映著深厚的鄉情。為了突出這一宗旨,兩位畫家都致力于非寫實性繪畫語言的追求,極力簡化造型的寫實方法。所不同的是,西多羅夫借助于色塊顯形傳情,妥木斯側重于線條與色塊的結合,以線破塊,傳情達意。

兩位畫家都利用對比色大做文章。西多羅夫善于利用色塊與色塊相交疊的效果不露聲色地顯現形的本質,傳達出自然的氣息。他將簡約的色彩承載在簡明的構圖之上,體現出一股清新的畫風。妥木斯喜歡走濃厚一路,在本民族文化中尋找滋養。他的藝術根基來自于游牧民族真誠、爽直而樸實的品質,并從拓片、青銅器、書法、篆刻等藝術門類中汲取豐富的營養。

西多羅夫的四季

西多羅夫的風景畫繼承了俄羅斯19世紀“巡回畫派”代表人物列維坦作品中的抒情風格,以質樸的畫面記錄下俄羅斯廣袤大地上四時的變幻。他的畫具有俄羅斯民族特有的樣貌——遼闊而深沉。《臨近春日》《春日急流》《春季水淹的草地》《四月來了》《溫暖的四月》《四月溫暖的傍晚》,這一長串如同詩歌般的名稱,不難感受到這位畫家用畫筆記錄大自然脈動時的細膩感觸。色,在西多羅夫的筆下,成為情緒的象征,情感的最佳載體。看似淺淡的色塊,平鋪在畫布上不經意的筆觸,竟呈現出豐富的空間縱橫感。西多羅夫巧妙地運用對比色,利用一道道色層相互反襯,恰似中國畫的暈染效果一般,將自己家鄉四季轉換的氣息一一展現出來。他畫中的點景人物,從不畫出具體面目,只用幾個小色塊拼接成人物的形體。然而,我們卻可以辨別出人物的年齡、性格,還有心情。

上世紀50年代初畢業于列賓美術學院的西多羅夫,一直在美術學院從事教學工作。由于他高超的藝術水平,曾擔任蘇聯/俄羅斯美協主席長達23年之久。在漫長的風景畫探索之中,除了以俄羅斯19世紀“巡回畫派”一代杰出畫家為引導之外,另有一位20世紀的畫家對他產生了更為直接而深刻的影響,他就是安德烈·梅爾尼科夫(1919-2012)。這位俄羅斯現實主義油畫大師,善于運用豐富、飽滿的畫筆表現景物的特點。他大大簡化了寫實繪畫的步驟,突出強化了色彩的表現力,使筆下的風景與人物充滿了抒情的特征。可以說,西多羅夫是梅爾尼科夫最出色的繼承者。

在他筆下,田野散發著泥土的芳香,白樺樹在風中搖曳,河水清澈,小路悠長,白云在藍天中浮動。畫家善于運用細膩的色調傳達出復雜的自然變化,畫中人的生存狀態與環境達到了和諧的統一。比如《節日》,鄉村大道上,一位姑娘正向幾位分列兩旁的村民展示自己的新裝。道路兩側有湛藍的池塘映襯。不遠處,兩棵白樺樹在微風中輕輕拂動,幾座木板房分布其間,一派風和日麗的田園景象。這種意象成了西多羅夫的一種追求。他在探求一種和諧的韻律,一種永恒的美好。他的繪畫語言樸素,色調純凈亮麗,畫面具有俄羅斯民族的裝飾趣味。

妥木斯的草原

同樣出生在廣袤土地上的中國蒙古族畫家妥木斯,1963年畢業于中央美術學院油畫研究班,他深受俄羅斯繪畫體系的影響,經過扎實的基本訓練,回到內蒙古師范大學美術系任教到退休。在長期的教學中,他開始從自己早年的大量素描作品中重新咀嚼繪畫的內涵,終于探索出一條將民族傳統與現代感匯合為一體的油畫表現風格。

妥木斯喜歡畫人物肖像,特別是蒙古人,畫他們在獨特的環境中塑造出來的性格:堅強卻不固執,能吃苦卻不窩囊,精明卻不油滑。從妥木斯近兩年創作的《戴皮帽的老農》《紅頭巾的蒙古女人》和《盛裝》等人物肖像畫回溯到創作于1964年的代表作品《爐前工》,我們不難發現畫家致力于簡化寫實油畫的明確意識。從早期堅實有力的色塊堆疊到晚年畫布上看似隨意的筆觸和極簡的用色,無不體現出畫家強烈的藝術表達和從心所欲的個性意識。

馬,是妥木斯另一個傾注于熱情的主題。從小生長在大草原上的經歷,使他情不自禁地思考如何通過人與馬的關系體現出蒙古民族的自尊、自強與自信。在他的畫布上,“馬”已不再是生物物種的概念,早已升華成蒙古族的符號。他一生致力于刻畫馬,即是表現人。他還研究書法,從中體會結構與節奏上的變化,捕捉剛柔轉換的靈感。他曾說:“中國人怎么認知世界,又怎樣表達自己的認知,影響了我的性格,也決定著我的審美取向,使我的作品共同呈現出中國文化心理的特征。”畫家用馬表達了對人生的思考。所以,他的馬并不是自然狀態下的真實寫照,而是一種人的情感在馬上的投射,是一種從生活中提煉出來的人與馬、與大地之間的依戀關系。

中俄兩位老藝術家依照各自的藝術表現方式,創造出了各自的心靈圖景,從記憶深處開掘出并永久地留下了被快速發展的時代所拋落的鄉愁。