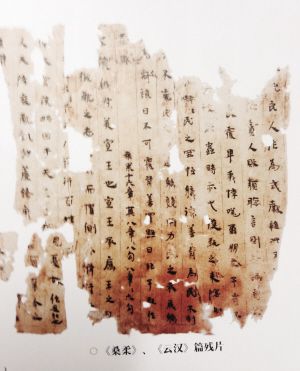

吐魯番出土文書中的《詩經》

新疆鄯善縣洋海墓出土的前秦時期《詩經》殘頁。

吐魯番出土文書是研究新疆歷史的重要資料,被譽為研究中國古代歷史與文化的百科全書,其學術研究價值不可估量。隨著吐魯番出土文書整理、研究工作的不斷深入,一些鮮為人知的吐魯番珍貴文獻也走出象牙之塔,展示在世人面前。如吐魯番古墓出土的一批古寫本《詩經》,雖然保存狀況不是很好,但從這些殘存的詩句中,能感受到中原文化對新疆的強大影響。

1902年8月至1914年5月,日本僧人大谷光瑞先后三次親率或派遣“大谷探險隊”,深入中國西北地區探險。據記載,僅第三次探險,“大谷探險隊”就竊取文物86箱,重達6731公斤。在吐魯番竊取的文物70箱中,包括一些出土文書。大谷光瑞等盜走的文書在日本被稱為“大谷文書”,其中收錄與《詩經》有關的紙質文書5片,“桃之夭夭”“薄伐獫狁”等經典詩篇赫然在列。這些有關《詩經》的文字,與中原流傳的文本別無二致。

1905年,德國吐魯番考察隊在吐魯番鄯善縣吐峪溝墓葬里發現了一批紙質文書,其中《毛詩正義》等文書備受學者們的關注。被標注為“No.54”的寫本《毛詩正義·邶風·谷風》書法遒勁典雅,表現出唐朝前期的風范。《毛詩正義》是關于《詩經》的研究著作,簡稱《孔疏》,共40卷,是唐貞觀十六年孔穎達、王德昭、齊威等奉唐太宗詔命所作《五經正義》之一,為當時由政府頒布的官書。《毛詩正義》的古寫本在吐魯番出土,為了解儒家經典在吐魯番地域的流傳提供了寶貴的線索。

1959 年到 1975 年,吐魯番阿斯塔那、喀喇和卓兩地共發掘清理了晉唐時期墓葬400余座。在所獲珍貴文物中,有 2700 多件漢文文書。其中與《詩經》有關的文書,抄寫時間早于敦煌所見的同類文字,因而顯得十分珍貴。如阿斯塔那59號墓出土的古寫本《毛詩·關雎序》,根據同墓紀年文書,確定為北涼神璽三年(公元399年)至玄始十二年(公元423年)之間的文書,被判斷為北涼時期的遺物。1972年阿斯塔那524號墓出土了一批《詩經》殘卷,有《周南·關雎序》《鄭風·輜衣》,還有《小雅》之《湛露》《彤弓》《菁菁者莪》《六月》。卷書題后有“義熙”字樣,為麯氏高昌年號,相當于公元510年至525年,距今已有1500多年的歷史。這批文書中《菁菁者莪》雖然不是很完整,但“既見君子,我心則喜”等關于愛情的美麗詩句,無不具有藝術感染力。

2006年10月,吐魯番文物局對鄯善縣洋海1號墓地進行搶救性發掘,出土的紙質文書十分豐富。《論語》《詩經》和戶籍類文書的發現,反映了先秦時期吐魯番高昌文化的繁榮情況。出土的古寫本《詩經》,內容分別為《詩經·大雅·蕩之什》之《抑》《桑柔》《云漢》等。其中《大雅·桑柔》是反復勸諫君王要安民保民的長詩,相傳為周大夫芮良夫因譴責周厲王用奸臣、禍害百姓和陳述救國之道而作。該詩語言質樸,運用了比喻、反詰、襯托、夸張、對比等多種手法,顯示出詩人高超的文字把握能力。

《大雅·桑柔》有云:“大風有隧,有空大谷。維此良人,作為式谷。維彼不順,征以中垢。大風有隧,貪人敗類。聽言則對,誦言如醉。匪用其良,復俾我悖。”用今天的話來解釋就是:“大風疾吹呼呼響,長長山谷真空曠。想這好人多善良,所作所為都高尚。想那壞人不順理,行為污穢真骯臟。大風疾吹呼呼響,貪利敗類有一幫。好聽的話就回答,聽到諍言裝醉樣。賢良之士不肯用,反而視我為悖狂。”1600多年前《詩經》中這些膾炙人口的詩句,流傳到地處邊遠的新疆地區,中原地區治國理政的思想也隨之傳入西域,對西域政治、經濟、文化等各方面均產生深遠影響。

《詩經》是我國最早的一部詩歌總集,春秋戰國時期就被列入《六經》,為儒家教育子弟的重要課本。在隋唐科舉考試中,《詩經》為必讀教本。當時的達官貴人和文人志士以賦詩為雅興,整個社會形成了濃郁的文化氛圍。新疆吐魯番地區出土有關《詩經》的紙質文書,反映了中原文化強大的輻射力。