“哎呀,聽聽這小孩子” ——安徒生童話在中國的推介與翻譯

范泉編譯《安徒生童話集》

由于周作人身體力行的揄揚鼓吹,安徒生逐漸為更多人所了解。絕大部分譯本都像周作人所期盼的那樣使用白話,可惜尚未能嫻熟自如。為了不至于讓讀者對外來童話產生過多隔膜,有的譯者還做了一些歸化改造。依據不同讀者的實際需求,有些譯本還做過相應的刪改。

丹麥作家安徒生畢生創作了160多篇童話,自晚清民國之際逐漸傳入中國,引發了讀者持續不衰的熱情。個別作品如《皇帝的新衣》,更是由于諸多機緣,激起了許多人的勃勃興致,不斷地進行推介、翻譯、摹仿、新編、探源和比較。今人對此雖然稍有論列,但或輾轉承襲而不無訛謬,或語焉不詳而多有闕略。仔細鉤沉排比相關史料,不僅能夠藉此考索晚近以來文學觀念的遞嬗演進以及學術風氣的蛻變流轉,更能引導我們深入窺探在其背后所折射出的社會心態。

最先向國人介紹安徒生的是任職于商務印書館的孫毓修,他從1909年起主編《童話》叢書,第一集內就包括《海公主》(即《海的女兒》)、《小鉛兵》 (即 《堅定的錫兵》)等安徒生作品。他還陸續發表評論,頻頻述及其人其作。如在《讀歐美名家小說札記》(載1909年《東方雜志》第六年第一期)中介紹道,“安徒生Anderson者,丹麥人也,以說平話聞于時,著Fairy Tales。人人誦習,至今不廢”, “恒喜以詼諧之辭,強小兒而語之,使聞者不懈而幾于道。其感人之速,雖良教育者不能及也”;在《神怪小說》(載1913年《小說月報》第四卷第四號)中則將他譽為“丹麥之大文學家,亦神怪小說之大家也”,“其腦筋中貯滿神仙鬼怪,呼之欲出,是誠別擅奇才者也”;隨后又在《神怪小說之著者及其杰作》(載1913年《小說月報》第四卷第六號)里進一步指出,“安徒生之書,時而花妖木魅,時而天魔山魈”,“當其閉置一室,凝神靜思之頃,不啻變其身為神怪”。雖然并未言及《皇帝的新衣》,也時有牽強比附,但這些意見還是成為后人評述時的重要參照。

緊隨其后,周作人發表《童話略論》(載1913年《教育部編纂處月刊》第一卷第八冊),尤為強調:“著作童話,其事甚難,非熟通兒童心理者不能試,非自具兒童心理者不能善也。今歐土人為童話,唯丹麥安兌爾然Anderson為最工,即由其天性自然,行年七十,不改童心,故能如此。”盡管未暇詳加論說,可敬慕之情已溢于言表。只是或許受到紹興方言的影響,將“Anderson”譯作 “安兌爾然”,不免讓后來的讀者略感陌生。他稍后在《丹麥詩人安兌爾然傳》(載1913年《叒社叢刊》第一期)中有更為翔實的評議,在臚列作品時特別提到了《皇帝的新衣》:“言皇帝好衣,有二駔儈言能織美錦,舉世無匹,唯下愚之人或不稱其職者視之則不能見。帝厚償之,使制衣。二人張空機作織狀,使者往視,見機上無物,而不敢言,唯返報盛稱其美。帝親臨檢,亦默而退。及袞衣已成,二人排帝使裸,加以虛空之衣。皇帝乃從百官,警蹕而出。觀者夾道,見帝裸行,咸莫敢聲。安兌爾然于此,深刺趨時好而徇世論者。”魯迅在當時的日記中曾有記錄:“又得二弟信,附安兌然卮言二篇。”(《壬子日記》1912年10月12日,《魯迅全集》本,人民文學出版社,2005年)可知周作人正嘗試翻譯安徒生童話,并和兄長有過交流切磋。此處雖然只是撮述概要,但已經粗具始末,一些特定譯名如“駔儈”,也和他數年后正式發表的譯文一致。魯迅對此看來也很有興趣,日后在雜文里還涉筆成趣地提到過“安徒生童話里的‘皇帝的新衣’”(《“……”“□□□□”論補》,收入《花邊文學》)。

葉君健譯《安徒生童話和故事選》

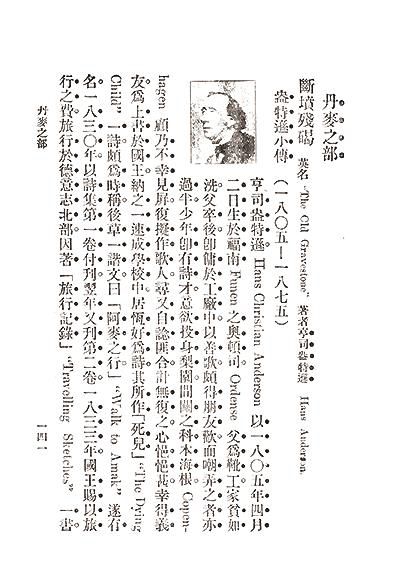

偏愛安徒生的魯迅、周作人兄弟,對相關評論也有所關注。數年后,周瘦鵑將編譯的英文小說修訂匯編為《歐美名家短篇小說叢刊》(中華書局,1917年),其中有安徒生(周氏譯作“盎特遜”)的一篇《斷墳殘碣》。正文前另有《盎特遜小傳》,傳末總結說:“綜其生平著述,以神怪及寓言小說為多,而意中皆有寄托,非徒作也。有《丑鴨》‘The Ugly Duckling’(此篇夫子自道)、《錫兵》‘The Tin Soldier’、《皇 帝 之 新 衣》‘The Emperor’s New Clothes’、《火絨箱》‘The Tinder Box’諸篇,篇幅雖短,寓意卻深,其狀物寫生,絕富興趣,歐美兒童僉好之。”“神怪”之論無疑承襲自孫毓修,但已明確將《皇帝的新衣》視為安徒生的代表作,稱道其言近旨遠而妙趣橫生的特色。《叢刊》出版不久就引起早年編譯過《域外小說集》的周氏兄弟的注意,為此特意撰寫評論(載1917年11月30日《教育公報》第四年第十五期,原無署名;后擬題為《〈歐美名家短篇小說叢刊〉評語》,收入《魯迅全集·集外集拾遺補編》),尤其表彰此書“每一篇署作者名氏,并附小像略傳,用心頗為懇摯,不僅志在娛悅俗人之耳目,足為近來譯事之光”,對那段針對安徒生的評介應該也極為認同。——附帶提一下,周作人在《魯迅的故家》(上海出版公司,1953年)中回憶,魯迅看到《叢刊》之后,“很是欣慰,特地擬了一個很好的評語”(見該書第四分《補樹書屋舊事》第十二則《辦公事》);而在《魯迅的青年時代》(中國青年出版社,1957年)中則說,魯迅將該書“帶回會館來,同我會擬了一條稱贊的評語”(見該書《魯迅與清末文壇》篇)。《魯迅全集》在編輯時根據前文將此篇歸入魯迅名下,卻絲毫不提后文,恐怕有些欠妥。

《歐美名家短篇小說叢刊》問世后風行一時,對安徒生的大力推介自然會引發讀者的好奇。沒過多久,陳家麟、陳大鐙合譯的安徒生童話集《十之九》(中華書局,1918年)就應運而生,選譯的六篇中恰有《國王之新服》,這也是這則童話的首個完整漢譯本。兩位譯者與中華屢有合作,因而出版方在宣傳時不遺余力,在《本局出版各種小說提要》(解弢《小說話》附錄,中華書局,1919年。從題名看,《提要》應是中華書局所擬,今人多誤以為解氏手筆)中,除了概述全書內容外,還提醒讀者留意,“其最奇之兩篇”,一為《牧童》,“一為《國王奇服》,國王既好奇服,有二織工獻織無形之衣,衣惟忠智者見之。

國人懼受不忠不智之名,均詭云見衣。于是國王乃著無形之衣,裸體游于國中”,予以鄭重推薦。而強調其構思的新奇不凡,大概也道出了譯者的擇取標準。

然而《十之九》并沒有令所有讀者感到滿意,“凡外國文人,著作被翻譯到中國的,多是不幸。其中第一不幸的要算丹麥詩人‘英國安得森’”,周作人在《隨感錄(二十四)》(載1918年《新青年》第五卷第三號;又改題為《安得森的〈十之九〉》,收入《談龍集》,開明書店,1927年)開篇就略帶戲謔地發難,原因是此書竟將作者署為 “英國安德森”(周氏誤記作“安得森”)。想來譯者是根據英譯本轉譯的,未予細究便想當然地斷定作者來自英倫。不過這并非絕無僅有的誤會,上述《本局出版各種小說提要》也同樣說“原著者英國安德森”;而趙景深還調侃過某戲院的廣告,居然稱安徒生為 “德國文學家”,“陳家麟等的《十之九》曾請他老人家硬入了英國籍,現在百星大戲院又逼他改入德國籍了。英、德本為世仇,不知安徒生在泉下當作何感想,怕不左右做人難也”(《安徒生的玻璃鞋》,載1929年《文學周報》第七卷),足見當時對安徒生的了解仍然多有隔膜。如此敷衍草率,在“自認是中國的安黨”的周作人看來,當然忍無可忍。經過仔細比勘,他對譯筆也多有詬病,如文辭過于古奧,“把小兒的言語,變了八大家的古文”;內容也時有舛誤,“刪改原作之處頗多,真是不勝枚舉”。覆核原書,都不算求全責備的苛論。比如書名當取自《莊子》的“寓言十九”,盡管古雅別致,可和原著并無關聯,對普通讀者而言也略嫌艱澀。至于向壁虛構的內容,更是層出不窮。如 《國王之新服》中說國王“又派一大臣,曾為國殺子,不可謂不忠;曾入海算沙,不可謂不智”,“為國殺子”典出《左傳》,“入海算沙”源于《景德傳燈錄》,都是譯者添油加醋的筆墨。如此無中生有,和周作人指摘的另一例——“小克勞思騙來的牛,乃是‘西牛賀洲之牛’”——簡直如出一轍,“這豈不是拿著作者任意開玩笑么?”

趙景深譯《安徒生童話的藝術》和《皇帝的新衣》

耐人尋味的是,周作人逐一指摘各篇譯文,卻唯獨沒有涉及《國王之新服》。這大概是因為他當時正在增訂校閱《域外小說集》(上海群益書社,1921年),書中也收有“丹麥安兌爾然著” 《皇帝之新衣》。與《十之九》相較,雖無憑空生造之弊,可依然使用文言來翻譯,遣詞造句也就不免多有遷就。如敘及皇帝率領群臣前往巡視,“朝臣環視久久,亦無所見,唯皆贊嘆曰:‘錦甚美!’又請帝制以為衣,日內大酺,當有行列,可御以出。眾皆大悅,稱錦美不絕聲。帝于是賜駔儈以武士勛章,懸諸衣紐,又進職為織造大臣,錫號曰織科學士”,非但“織造大臣”“織科學士”戲仿了古代職官名號,“大酺”“駔儈”“錫號”等詞匯也稍顯生僻。周作人對此心知肚明,在《域外小說集序》里并不諱言,“我看這書的譯文,不但句子生硬,‘詰屈 (按:原文為誳)聱牙’,而且也有極不行的地方,委實配不上再印”,并坦陳“其中許多篇,也還值得譯成白話,教他尤其通行。可惜我沒有這一大段工夫”。既已如此,當然不便“五十步笑百步”地再去譏嘲別人。增訂本《域外小說集》另附有 《著者事略》,輪到安徒生時說:“安兌爾然天稟殊異,老而不失童心,故絀于常識而富于神思。其造童話,即以小兒之目,觀察庶類,而以詩人之筆寫之,故美妙天成,殆臻神品。詞句簡易,如小兒語,而情思亹亹,喜樂哀愁,皆能動人,狀物寫神,亦入妙境。”對其運思命筆贊不絕口,盡管并未特指,可既然只選譯了 《皇帝之新衣》,顯然認定此篇最能彰顯作者才情。他接著又評論道:“唯轉為華言,即失其純白簡易之長,遂不能仿佛百一。近有譯者,言是搜神志怪一流,則去之彌遠矣。”一方面希望后來的譯者能夠如實傳達原作的風神情韻,另一方面則將矛頭直指孫毓修,認為“神怪”之類的斷語有悖事實。此后還有譯者對此再予駁正,正如陳敬容所言,安徒生童話“雖然想象極其豐富,但又極合人性”,“并不是徒涉虛玄,或者完全流于神怪”(《丑小鴨·譯者序》,駱駝書店,1948年)。可見隨著譯介工作的不斷深入,最初的膚廓印象也會逐漸得到修正。

由于周作人身體力行的揄揚鼓吹,安徒生逐漸為更多人所了解。顧均正在翻譯《水蓮花》(開明書店,1932年)時就說: “自從周作人先生在《新青年》上介紹他的作品之后,就引起許多人的注意。他的童話,陸陸續續有人在各種報章雜志上翻譯出來。”其中也包括多種《皇帝的新衣》譯本。有些譯者直接受到周作人的啟發和引導,如趙景深先后翻譯過 《國王的新衣》 (載1920年《少年雜志》第十卷第十二號)等作品,并匯為《安徒生童話集》(新文化書社,1924年),在《短序》中便致以謝忱:“我們的大孩子周作人先生對于我 《安徒生童話集》的編印,有莫大的勉勵。他十分的期望這本書出版,并為我籌畫應該選譯的篇名。”有些譯者則參考借鑒過周作人的譯文,如樊仲云翻譯的《皇帝之新衣》(載1922年《中華英文周報》第八卷第188、189期》)將騙子譯作“駔儈”,就沿用了周氏的譯法。與此同時,相關評論的不斷引介,也會促使人們將目光逐漸集中到《皇帝的新衣》之上。張友松翻譯的丹麥評論家Boyesen所著《安徒生評傳》(載1925年《小說月報》第十六卷第八期)評論道:“在我看來,全部里最可寶貴的要推《皇帝的新衣》(The Emperor’s New Clothes),那種用意的新穎,和所指摘的情形之普遍,真是拿到任何時代任何國度都湮沒不了它的特長。世人對于社會上一般人的意見之尊重,和所謂‘習尚’之嚴酷制人——這些事受人譏評,從沒有像這篇這樣的又確切又詼諧。”對其立意的新奇深刻和內容的幽默詼諧推崇備至,想必會令眾多譯者躍躍欲試。當然,由于不同譯者水平高下有別,翻譯理念互有出入,所據底本又各不相同,所以譯文質量也就難免參差不齊。

周瘦鵑《歐美名家短篇小說叢刊》中收錄的安徒生小說《斷墳殘碣》

絕大部分譯本都像周作人所期盼的那樣使用白話,可惜尚未能嫻熟自如。荊有麟翻譯的《王的新衣》(載1925年《民眾文藝周刊》第11號),說起騙子裝腔作勢的場景,“他們豎起兩架織機,做作的形容,仿佛他們在那作工,可是織機上邊是沒有一件東西的。在要求上他們雖然是很熱心,要求那美麗的綢絹和最好的黃金,可是這些個東西他們都把它放在自己的衣袋而空虛的在織機上工作,并且還作到很深的夜里”;冷亮翻譯的《帝王底新衣》(載1933年《藝風》第一卷第五期),提到國王準備一探究竟,“他知道雖然就是有妨礙,當他記憶一個蠢笨者或做事不稱職的人,定不能看見此種制造的情況。他想,一定的,我自己本身是不冒險,我另外吩咐一人,傳達織縫匠及他們的工作底消息,在煩擾我自己關于此事之前”,盡管都還不算太過費解,可總覺得生硬拗口,讓人聯想起魯迅在翻譯兒童文學時的感慨:“凡學習外國文字的,開手不久便選讀童話,我以為不能算不對,然而開手就翻譯童話,卻很有些不相宜的地方,因為每容易拘泥原文,不敢意譯,令讀者看得費力。”(《〈小彼得〉譯本序》,收入《三閑集》)受到原文制約的翻譯比起單純的創作來,顯而易見更容易顧此失彼而左支右絀。

為了不至于讓讀者對外來童話產生過多隔膜,有的譯者還做了一些歸化改造。步揆翻譯的《皇帝的新衣》(載1924年《興華》第二十一卷第二十六期),說起第一位大臣奉命探察,“老丞相眼光在眼鏡里透出來說道:‘漂亮呀!可愛得很!這樣的花紋顏色好極了!我一定要告訴皇帝說我很滿意這美錦!’兩拐子說:‘我們聽你這樣說,歡喜得很。’”與此類似的還有甘棠翻譯的《皇帝的新衣》(收入甘棠譯述《安徒生童話》,商務印書館,1934年),將這位大臣譯作“老宰相”。毋庸贅言都考慮到讀者的接受程度,才會采用“丞相”“宰相”“拐子”等譯法。斐成翻譯的《皇帝的新衣》(載1927年《兒童世界》第十九卷第十九期),講到皇帝外出巡游,“最后一個小孩發銳聲喊道:‘真有趣呀!那皇帝頭戴金冕,足登粉靴,卻只穿了襯衫,并沒有著上龍袍!’”不厭其煩地將原作中簡潔明快的一句“他什么衣服也沒有穿”敷演鋪排了一番,連續用了 “金冕” “粉靴”“龍袍”等本土讀者耳熟能詳的服飾名稱。雖然脫離原文較遠,但閱讀時的親近感肯定油然而生。

依據不同讀者的實際需求,有些譯本還做過相應的刪改。樊仲云精簡過許多內容,如開篇時譯作:“昔有一帝,性好新衣,日惟于更衣殿中,審視華服,衣彼易此,以觀其最適己意者為事。”只是略陳梗概而已。這是由于他采取中英對照的形式,本意在指導初學者研習英語,原作的英譯已經刪繁就簡,所附的漢譯也唯有亦步亦趨。趙景深在最初翻譯時對結尾做

過刪節,說到眾人齊呼“國王身上一件新衣服也沒有!”就戛然而止,興許因為這原先是說給妹妹聽的睡前故事,“講到后來,我不知自己是講的什么,我便睡熟了,伊也許也早已睡熟了”(趙景深 《安徒生童話集·短序》)。數年后他修訂譯文(收入趙景深譯《皇帝的新衣》,開明書店,1931年),才補上了原來的結局。范泉翻譯的《皇帝的新衣》(收入范泉編譯《安徒生童話集》,永祥印書館,1948年),為了便于小讀者能在課余讀到更多名著,同樣做了不少壓縮。比如安徒生在介紹皇帝的喜好時,有一通夸張戲謔的描寫:“他每一天每一點鐘都要換一套衣服。正如人們一提到皇帝時不免要說‘他在會議室里’一樣,人們提到他的時候總是說:‘皇上在更衣室里。’”(據葉君健譯《安徒生童話和故事選》,人民文學出版社,1978年)就被刪削殆盡,情節雖然變得更為緊湊,但也損失了不少搖曳多姿、妙趣紛披的神采。

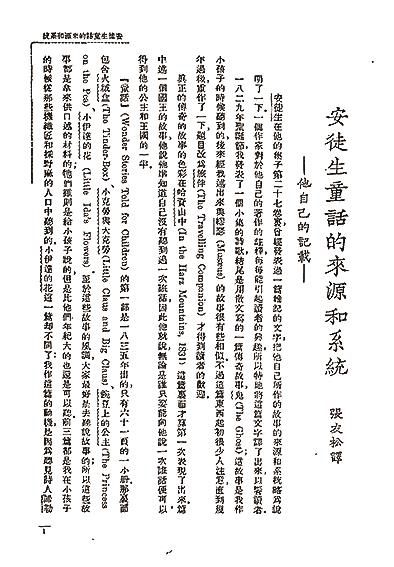

張友松譯《安徒生童話的來源和系統:他自己的記載》

安徒生的作品素以明白曉暢著稱,然而仔細比對各家譯文,仍能發現在理解時偶有異同。比如當小孩子一語道破真相后,荊有麟譯作“——呵天,聽候赦罪的聲音罷。這父親說著”;冷亮譯作“‘諦聽天真爛漫底忠告!’他的父親請求說”;步揆譯作“他的父親說,‘哎呀,聽聽這小孩子’”;而葉君健譯作“‘上帝喲,你聽這個天真的聲音!’爸爸說”。即便同一位譯者,前后也會有變化,如趙景深一開始譯作“他父親罵他道:‘好不曉事!’”后來則改為“父親說:‘這孩子好不曉事!’”面對孩子的童言無忌,這位父親究竟是膽顫心驚,還是痛切斥責,抑或是鼓勵有加,幾乎讓讀者有些茫然不知所措。早期諸家均據英、日譯本轉譯,至葉君健才依照丹麥文翻譯,公認最為確切,無疑最可采信。不過此處表述本來就比較含蓄,不同譯者或受底本影響,或據個人體會,仔細尋繹其言外之意,由此產生分歧也是翻譯中屢見不鮮的正常現象。

(作者為華東師范大學中文系教授)