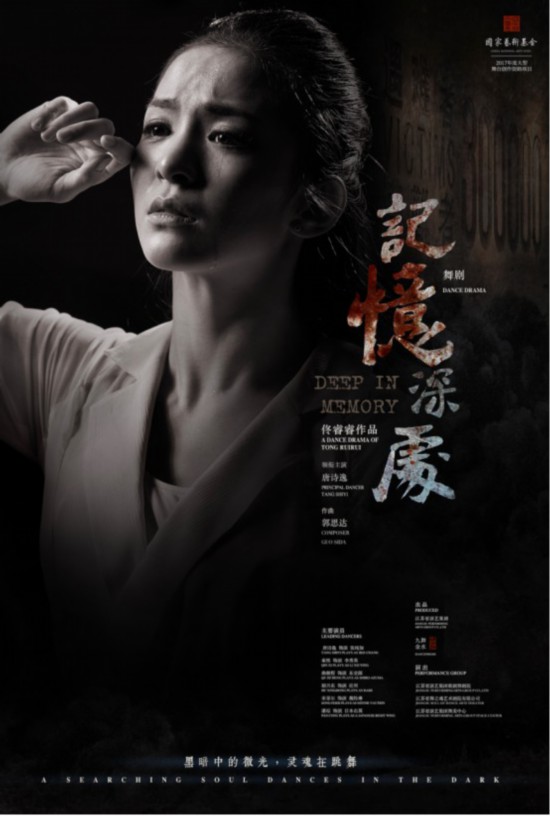

對話導演佟睿睿——走進舞劇《記憶深處》

十二年前,佟睿睿導演了《南京1937》,首次以舞劇的藝術形式將“南京大屠殺”搬上舞臺,直擊人心的震撼,深刻鮮明的風格,犀利的痛令人久久難以忘懷。十二年后,內心深處的那份悸動與感懷依然悠長,在紀念南京大屠殺80周年之際破繭而出,造就了舞劇《記憶深處》,再次與往事對話,聆聽靈魂深處的吶喊。由國家藝術基金資助、江蘇省演藝集團與北京九舞金水文化傳媒有限公司聯合出品的原創舞劇《記憶深處》將于12月8日-9日,北京國家大劇院上演。

佟睿睿導演曾經說過,她用舞劇藝術祭奠亡靈,用無國界的語言大聲訴說。與十二年前不同的是,這次的對話,更像是創作者與角色的對話,與一個個鮮活人物的耳語交流。如果說,按照導演的自述,在2005年世界反法西斯戰爭勝利60年之際,她憑著一腔熱血創排了人生第一部舞劇《南京1937》,在舞劇《記憶深處》中,我們看到了情感的成熟和理性的自覺。當《南京1937》的主創團隊和《記憶深處》的主創團隊一起走上舞臺,向始終堅持的觀眾們致敬,我們仿佛能體會到她“那時常縈繞心頭,揮之不去”的感覺,以及“索性再走一步,走深一步”的決心。

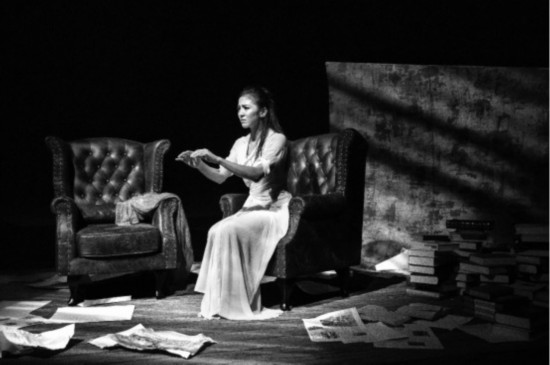

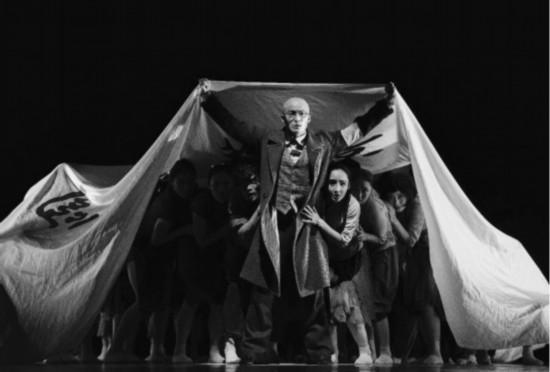

依然是以《被遺忘的南京大屠殺》一書的華裔作家張純如的回憶為線索,依然是跨時空對話的形式,依然是真實存在的人物、真實的歷史、真實的人性,依然是最真切的表達,但情感更加豐富,把握更加細膩,視角更加多元,讓人們得以更近距離走向當事人,體會大事件中的個體,個體的復雜性。與這種復雜性形成對比的,是舞臺的簡約,簡約到僅留下黑與白以及鮮紅的血。國際化的視覺審美的舞美質感映襯下,整臺舞劇看起來像是一部舞臺紀錄片。

這樣的舞劇對編舞是考驗,對舞者也充滿挑戰。南京大屠殺,無論怎么刻意,都繞不開悲慘和殘暴,對《記憶深處》而言,比較難的是如何避免因沉浸于一味的酣暢而遮蓋人物內心的矛盾和掙扎,這里,我們隨處可以看到編舞的克制。

舞者的肢體語言無疑極具張力,每一個片段都另辟蹊徑,彷徨時的游走、凄楚時的踉蹌、遇難時的層壘、倒下后無聲的吶喊,以及拉伸延展的動作所呈現出來的無從逃避,無不精心地將舞劇一個層面接著一個層面地推到觀眾眼前,其間,張純如的扮演者唐詩逸的演出無疑至關重要,每一個注視的眼神,每一次情緒的渲染都要恰到好處,每一次氣息提沉,每一番收放起落都要隨著情節游移、起承和轉合,牽引劇場的呼吸。

舞劇《記憶深處》是面對和正視,既面對那場歷史悲劇,其實也在面對自己。佟睿睿導演在自述中感慨,今天的《記憶深處》,如初意得遂,把內心多年的積攢揮灑在舞臺上。呈現大屠殺全貌實非易事,惟愿聆聽12年前便駐足腦海的那些人,他們當年或此后埋藏心底的所思所想。從舞臺到節目冊,我們都可以看到,導演努力從他(她)們的日記、言述中窺視原貌,救護者與幸存者攜手并進,否認者與懺悔者交替出現,書寫者與親歷者深情對話,在相互旁證、佐印中探究人物的本意。

實事求是講,起初我是有些許擔憂的,擔心觀眾要想完全進入《記憶深處》不容易,因為這部舞劇涉及多個人物,而且每個人物都占據重要位置,這需要一定的知識儲備,除了張純如之外,還有被稱為“中國的辛德勒”、拯救上萬人生命、寫下《拉貝日記》的拉貝,在金陵女子文理學院收留女子難民達萬人、寫下《魏特琳日記》的魏特琳,懷孕期間對日軍拼死反抗、身中37刀依然頑強存活下來的李秀英,以及曾經參與過南京大屠殺、最后深刻懺悔并寫下《東史郎日記的》的東史郎等等。但從演出現場看,我的擔憂是多余的。畢竟,現在跟十二年前已經不一樣了,當年,還沒有公祭日,更不要說世界記憶名錄。

“忘記歷史的人將重蹈歷史覆轍,只有吸取歷史教訓,才能有未來的和平。”這是張純如最喜歡的座右銘。《南京1937》讓我們走進張純如,以及她和魏特琳的對話,《記憶深處》讓我們認識到更多的人物,他(她)們在舞臺上又活了一次,“拉貝們是可敬的,魏特琳們是虔誠的、李秀英們是勇敢的、東史郎們是誠實的、張純如們是執著的,還有那日本右翼們是可憎的。在南京大屠殺的光譜下,透過30萬冤魂的吶喊和劊子手的殘暴,每個人都混合出不同的生命質感。”下一個十二年,或者不需要這么長時間,會不會還有另一部南京大屠殺題材的舞劇出現,帶給我們新的認識?這個問題讓我一下子體會到,什么叫勇氣、情懷和堅持,同時,也讓我一陣子感慨,81年后的今天,我們依然多么需要這些難得的品質。

佟睿睿,舞劇《記憶深處》編劇、導演。

中國歌劇舞劇院國家一級編導。入選中宣部文化名家暨“四個一批”人才,上海歌舞團特聘編導,廣西演藝集團特聘編導,上海國際藝術節“扶持青年藝術家”計劃藝委會導師,上海文廣集團藝術專家委員會特聘專家,南京藝術學院中國當代舞劇中心特聘研究員。

舞蹈代表作:《扇舞丹青》《根之雕》《點絳唇》等;舞劇代表作:《南京1937》《水月洛神》《一起跳舞吧!》《朱鹮》《花界人間》等。