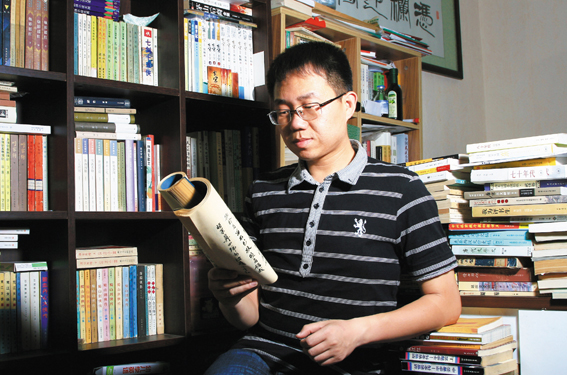

林遙:俠心著丹青

16年搜集文本、寫作、修改,林遙用一本書致敬中國武俠史。

現代版“京城俠客”

20歲時,林遙寫出了長篇小說《戊戌英雄傳》,獲得“幻武江山社”武俠小說征文一等獎。后來,這部小說更名為《京城俠譚》出版。那時候,他開始涉獵武術,練習太極拳和八卦掌,多年后,回頭審視這部小說,他說:“我把北京城流傳多年的武術人物的傳說故事,串聯在一起,里面所寫到的武術都是真實的,人物也都是有史可考,偏重于紀實。”

在更早以及更多的時間里,林遙幾乎伴隨著改革開放后大陸武俠小說熱而成長。八九歲開始,梁羽生、金庸、古龍等一系列輝煌的名字進入他的閱讀視野,他幾乎把市面上能夠找到的武俠小說都讀了。

因為讀著過癮,他忍不住提筆,寫了一些武俠小說,有一些發表在香港《武俠世界》上。“《武俠世界》創刊于1959年,是香港最老牌的武俠小說雜志,至今仍然堅持出版發行,”林遙說,“當年臥龍生、古龍都曾經在上面發表作品,這一舉動,也算是追慕先賢。”

他發現了一個有趣的現象:“由于武俠小說特殊的地位,盜版很嚴重,大部分武俠小說書名、作者署名、小說內容之間,其實沒有聯系,是被書商強行擰在一起。但這種盜版倒不是由當時大陸市場首先完成的,臺灣從20世紀70年代末就開始制作盜版,找一些不出名作者的小說掛上名家的名字出版,然后香港翻印臺灣這些武俠小說。改革開放之后,內地開始翻印香港的武俠小說。經過幾輪盜版和改造,可以說武俠小說的本來面目,一時很難看清。”

于是,他花了很大的心思,找一些比較老版本的武俠小說,對一些新派武俠小說作家的作品傳承和寫作風格有了概念化的了解。進而,往民國武俠小說拓展,再延伸上去,就是中國傳統小說中的武俠題材,結果越讀越多。

在這個過程當中,他漸漸萌生了一點想法,能不能對武俠小說進行一種系統性的研究。“但是我在寫作之初,并沒有把這本書定位于單一的學術研究,重點關注社會意義和文學定位,而是基于武俠小說閱讀者和寫作者的角度,意圖通過文本梳理,探討一種類型文學的生長和發展。”

從有這個想法,到最終定稿,16年時間匆匆而過。

16年,少女郭襄變成了峨眉派祖師,楊過等到了小龍女,金庸從《書劍恩仇錄》寫到了《鹿鼎記》。林遙拿出了《中國武俠小說史話》——10年文本搜集和閱讀,4年寫作,2年修改出版。

稿成之后,他賦一首《踏莎行》,最后寫道:“一支禿筆繪丹青,俠心已化魚龍舞!”

他將武俠小說研究最大的困難指向文本的搜集和閱讀:“首先,是閱讀數量。其次,這種閱讀,快感很弱,武俠小說同質化、沙化傾向很嚴重,很多作品寫的很不怎么樣,但從研究的角度來講,不能有所偏頗。”

一些老武俠版本的搜集也很困難。“武俠小說當年印刷的數量巨大,但是沒有人當正經的文學作品看待,看過便算,絕大部分進了造紙廠,搜集這些小說,花費了我大量的精力和金錢。百年無廢紙,其中有很多民國武俠小說,尋找很難。”

小說、武俠小說研究、武術,不同的身份指向不同的境界格局。林遙還是“京派評書”的傳人,已經堅持在書館說書4年了。一個現代版“京城俠客”,不同側面,有一個共同點——傳承:

“武術和評書是經驗和體悟的傳遞,從而生生不息,而武俠小說,內核是‘俠義精神’的一種傳遞,其外在的書寫手段也是有脈絡可尋的,比如點穴術、輕功、暗器等等武俠必備元素,何時出現,又如何發揚光大,探討起來其實特別有意思。”

《中國武俠小說史話》,上海文化出版社,2018年5月出版。

“廟堂”之外的“江湖”情懷

《齊魯周刊》:為什么民國時期會成為武俠小說的高潮期?

林遙:民國武俠小說,自20世紀20年代開始發展,30年代達到巔峰,40年代末逐漸落幕,熱潮持續30多年,許多家喻戶曉的作品、人物故事,被改編成電影或連環畫冊,還有許多經典作品,反復再版翻印。

這種熱潮的原因有幾點,動蕩的社會背景和民眾寄望心理,普通讀者的娛樂需求,武術強國熱潮的刺激等都促進了武俠小說的發展。

《齊魯周刊》:還珠樓主、平江不肖生等民國武俠代表人物,在傳統和現代的過渡中有何特色?對港臺武俠的影響顯而易見,你認為最大的影響是什么?

林遙:民國的武俠小說更加關注社會現實,而不僅僅只滿足于講一個傳奇的故事。由于受到“五四”新文學的影響,武俠小說中轉而描寫人物的內心世界,情節的推動,也開始由人物性格所決定,此外還有一些神奇武功、神禽異獸、幫派組織、男女合走江湖等等元素的設定,都是新派武俠小說的源頭。

如果說最大的影響,那就是使武俠小說不再滿足于寫曲折離奇的故事,而是更關注人在社會中的活動,關注人性變化,此點難得可貴。

《齊魯周刊》:你最喜歡的民國武俠作家是誰,哪部作品吸引你?

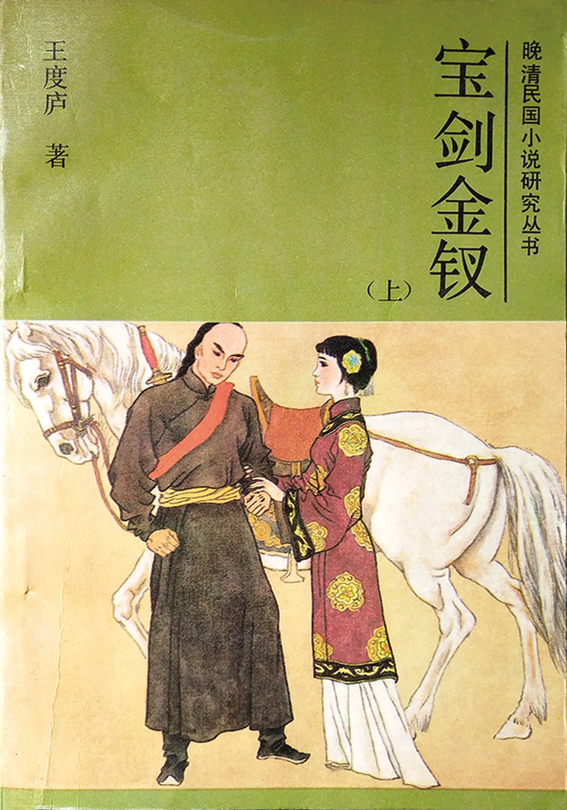

林遙:王度廬和他的《寶劍金釵》。

《齊魯周刊》:當代武俠小說還有復蘇的機會嗎?其歸宿是什么?

林遙:我對武俠小說的前景還是很樂觀的。但是想要重現20年前那種全民閱讀的盛況,已經不可能。要知道,港臺新派武俠小說,進入20世紀70年代,已經頹勢大顯,所幸出現了古龍,延續了十年風光。后來內地改革開放,讀者追捧,才形成了繁盛一時的局面。“大陸新武俠”借助于互聯網和80后武俠迷對于武俠小說的期待,從而有了“黃金十年”的發展,但是從大的發展史觀念來看,大陸新武俠并沒有超越當年金庸武俠小說帶來的高度。陳世驤先生曾給金庸寫過一封信,信中說:“嘗以為其精英之出,可與元劇之異軍突起相比。既表天才,亦關世運。”目前來看,還沒有一位作家,能做到對此一類型文學作出突破,“異軍突起”,賦予新的生命力。

當然,雖然暫時沒有看到新一代大師的出現,能對武俠小說進行革新,但是“武俠”并不會消亡。“武俠”作為一種元素,已經滲透到各類小說當中,展現出“武俠”的多種側面。

《齊魯周刊》:六神磊磊的爆火證明了金庸讀者的廣泛以及武俠基礎的龐大,如何評價他對武俠小說的解讀?

林遙:“六經注我”,以金庸武俠小說的人物和情節,澆今人胸中之塊壘。

《齊魯周刊》:武俠小說式微之后,亦有一些作家在進行武俠小說創作,比如純文學期刊偶爾刊登的武俠小說文本或專輯,如何評價這一類寫作?

林遙:探索沒有止境,期待并持續關注。最欣慰的是,正統文學開始審視并接納武俠小說。

《齊魯周刊》:中國文化中,俠文化很獨特,你認為最獨特的一點是什么?

林遙:俠這一群體,在保持自身身份與人格獨立的前提下,屈己而利他人,不求顯達,不居高位,保持民間本色,“其言必信,行必果,已諾必誠,不愛其軀,赴士之厄困”,代表了區別于“廟堂”之外的“江湖”中,普通中國人最樸素、最高貴的一種情懷。

■林遙推薦

民國武俠小說“六書”

《近代俠義英雄傳》

作者:平江不肖生

1923年6月,向愷然在寫《江湖奇俠傳》時,開筆撰寫《近代俠義英雄傳》,描述清末義士霍元甲和大刀王五的事跡,于上海《偵探世界》連載。本書脫離了明清武俠小說的舊模式,堪稱民國武俠小說的奠基作,自此為武俠小說的發展別開一番新天地。向愷然憑借此書足可稱得上是民國初期武俠小說的開山大師。

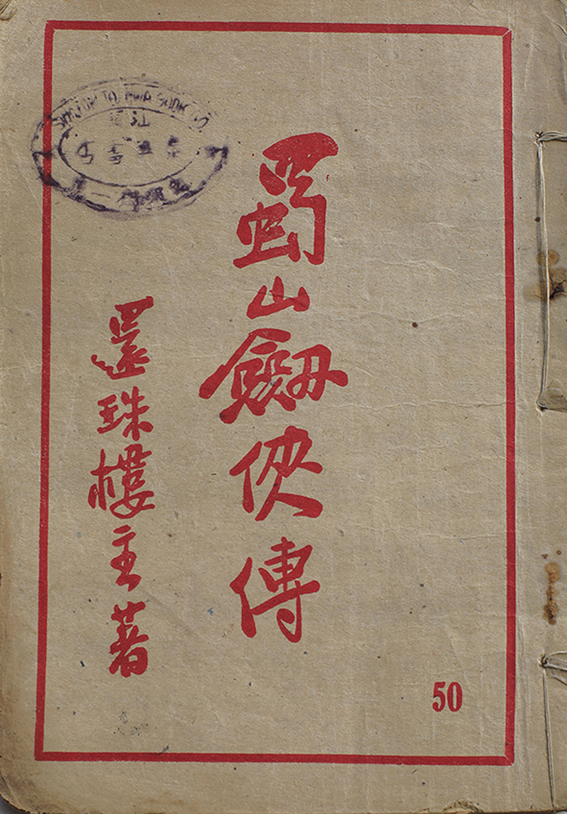

《蜀山劍俠傳》

作者:還珠樓主

1932年,本書開始連載于天津《天風報》,講述了峨嵋弟子學藝和斬妖除魔的經歷,計劃一千萬字,至1949年,完成500萬字。這部小說,“開小說界千古未有之奇觀”,直接影響了后世金庸等新派武俠小說的光大發展,對21世紀初流行于網絡的仙游小說、玄幻小說亦有極大貢獻,最重要的一點,就是搭建了一個超越凡塵的生命架構。

《寶劍金釵》

作者:王度廬

本書是“鶴一鐵”系列的第二部,卻是最早問世的作品,1938年11月起連載于《青島新民報》,主要講述的是俠士李慕白和俠女俞秀蓮的愛情故事。主人公從俠客回歸普通人,作品悲劇從命運悲劇轉向性格悲劇、日常悲劇,王度廬對武俠小說的重大貢獻恰在于此。

《七殺碑》

作者:朱貞木

該書寫作發表于1949年春,出版于1950年,可能是朱貞木的封筆之作,全書45萬字。本書描寫明朝末年川南七雄的故事,既有北派作品雄渾飛揚之神氣,又借鑒了南派作家將武俠、愛情、探險相結合的故事結構,不僅總結了民國時期的武俠小說,也為港臺新派武俠小說的興起奠定了良好的基礎。

《偷拳》

作者:白羽

本書寫于1939年,1940年由天津“正華出版部”排印,講述清代冀南廣平府少年楊露禪,為了學習太極拳,到陳家溝拜訪太極陳。太極陳拒而不見,他扮成啞巴以仆人身份混入陳府潛伏,經過無數周折,最終掌握了高超武藝,在京師顯赫聲名。此書是白羽武俠小說中篇幅最短,結構最完整,技巧最高明,情節最感人,武術描寫最真實的一部,再版時曾改名《驚蟬盜技》。

《鷹爪王》

作者:鄭證因

1941年初,本書連載于北平《三六九畫報》,150萬字,講述淮陽派掌門鷹爪王王道隆的故事。本書可稱集鄭證因武俠小說特色大成的代表作,對后世武俠小說貢獻有三:情節敘事和文化敘事相融合,簡繁并重;對中國武術有著出色描寫;虛實相生的幫會組織。