講述動蕩時代的美國藝術故事 上海博物館 “走向現代主義:美國藝術八十載 (1865-1945)”布展手記

會標墻(左)與3D光柵畫

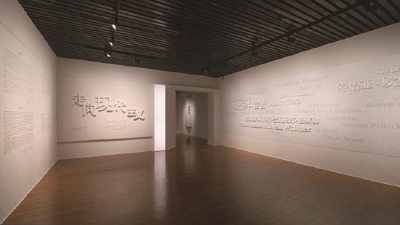

序廳全景

環境光照明

這是一個關于美國現代藝術的展覽,也是上海博物館一次全新展陳形式的大膽嘗試。這是一個從無到有,從小到大,從粗獷到精細的漸變過程,一個從理念到具象的呈現,也是一次博物館與美術館形式設計的交融。展陳策劃:

根據大綱解讀及風格定位,以時間為序,講述一段動蕩時代的美國藝術故事,搭建中美藝術的交流平臺。通過展出的80幅藝術作品,輔以介紹時代背景、人文科技、藝術融合、拓展變革等信息,用最少的設計語言,展現在時代背景的推動下與社會同步變遷發展的美國現代藝術。展陳理念:

“大音希聲、大象無形”,這是我們所推崇的展陳美學觀念,弱化裝飾痕跡,設計風格簡潔明快,空間層次靈活多樣,視覺傳達形象豐富,個別展區重點呈現,照明運用準確到位,清晰的色帶引導參觀進程,實現形式與內容的高度統一。

依據展廳的建筑特點,層層遞進的空間布局,順暢中又回旋的展線設計,移步換景引領觀眾徜徉于東方式的內斂雅致。

跳出畫展的固有模式,運用空間規劃,色彩肌理,光影營造雕刻出西方藝術發展的魅力。巧妙利用柱網間距,設計上下鏤空的展墻,雙面借景,互相烘托,展墻間的點線縱橫交接、虛實變幻,工藝美、立體美、意境美及材質美在此薈萃。惠斯勒和霍普專題展區既獨立于展覽的主線,又串聯起美國藝術時代發展的板塊,展示形態語言既豐富又直白,極簡的美學賦予純粹的美感才符合現代氣息。美學與藝術:

一件有誠意的作品,可以將纖細的情感表現在不經意的設計中,讓人回味許久。在這里,裝飾藝術化整為零,展覽直觀而啟悟。展廳入口處的45度拼接雙面看會標墻與尾廳懸掛的3D光柵畫遙相呼應,不同角度看不同畫面,提升了觀展的興趣點。如果說展廳內的觀看關系是 “距離”,那這里就是 “融入”,腦洞大開的展覽打卡點!

序廳需要設計師用高度概括的手法將陳列主題濃縮。通過文字精構,巧用陽光板的紋理和透光性,運用大面積的 “留白”對版面層次進行布局,充分釋放空間的藝術張力。暖白色的基調,正面主題墻選用醒目的立體字標題,左墻為絲印前言,右墻則是立體與平面相匹的藝術家姓名墻,富有創造性且恰當的設計構思為展覽提供了獨特的視覺辨識度,讓二維平面與三維空間完美融合,致敬藝術與匠心。

平面視覺設計最吸睛之處應該就是色彩搭配,茄皮紫搭配郎窯紅,為了區分單元展示,每個單元說明牌留有一細長條燈帶且展品說明牌上也會延續此色帶,保持視覺符號的統一性,色彩對比強烈但不突兀,干凈但不媚俗。燈光與文保:

對畫展設計而言,燈光設計最重要的是把握好 “適”和 “度”。本次展品大多為油畫、紙本類畫作,對溫度、濕度等展出環境有具體的文物保護要求,必須制定安全可行的文保方案,為展覽提供安全保障。

從保護性上來講,環境照明和重點照明的配合尤為重要。本次環境照明采用了展臺下端暗藏LED燈槽的方式,沒有任何的直射光線射向展品本身,既是觀展距離提示,也是展線的指引。展覽燈光全部為軌道射燈帶來的高品質LED暖白光,3000K的色溫兼具優異的色彩還原和光損保護性的雙重優勢。在照度水平方面則嚴格按照國家標準以及國際標準,水粉素描展品面的照度水平嚴格控制在40到50勒克斯之間,油畫表面控制在150到200勒克斯之間,并根據展品尺度的不同,分別選用不同光束。科學的光照使陳列達到特殊光環境的效果,并兼顧藝術呈現與文保要求,暈染出重點展品和空間場景。在光影轉化間,創造愉悅的光影境界,讓展覽呈現出一種安靜的力量。

一個高品質的國際藝術展,必須以人性化的方式詮釋展品,營造舒適的觀賞空間,對細節也有盡善盡美的要求。玻璃隔斷展臺、斜面看板、立體展架、特種紙說明牌、光影指示燈、藝術打卡點等都是多角度全方位釋展的嘗試。這是一條沒有止境的設計之路,我們將繼續上下求索。

(作者為上海博物館陳列設計部主管)