唐朝墩,竟然就是唐代的蒲類縣城

唐朝墩發現的浴場。本報記者 王瑟攝/光明圖片

出土的刻有符號的陶器。本報記者 王瑟攝/光明圖片

成串的開元通寶錢幣。本報記者 王瑟攝/光明圖片

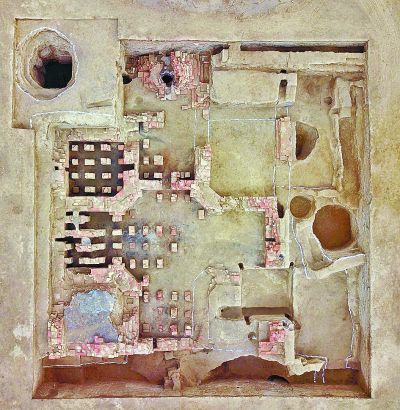

唐朝墩古城遺址平面圖。本報記者 王瑟攝/光明圖片

在新疆昌吉回族自治州奇臺縣縣城西大街一片正在拆遷的街道旁,“唐朝墩”出現在大家眼前。

考古發掘工作自2018年7月8日開始,至9月27日田野工作基本結束,共布探方24個,探溝2條,清理灰坑190余個,房址5處、水井4口、墓葬兩座,出土遺物種類豐富,包括陶器、銅器、鐵器、骨器、玉器等,其中較有代表性的小件百余件。特別是在早期灰坑出土了成串的開元通寶和大量較典型的陶器標本,為判斷城址的營建年代提供了有力的支撐。

“看這個大土墩,它是唐朝墩南城墻留下的最后兩段城墻遺跡之一,太珍貴了,一定要保護好它。”近日,中國人民大學教授魏堅的話,讓我們重新審視眼前的土堆。

穿過狹窄的小路,唐朝墩中央夯土建筑臺基上,唐朝墩古城遺址保護標志的大石碑高高豎立。四周沒有一個顯眼的建筑遺跡,只有土堆,高高低低分布著。

1、唐代蒲類縣的存在

唐朝墩古城遺址位于奇臺縣城東北角,1962年新疆維吾爾自治區人民政府將其列為新疆重點文物保護單位。2013年5月3日被公布為第七批全國重點文物保護單位。

奇臺縣的人們很早就知道這座被廢棄的古城,但卻并不知道它到底建于什么時候、是何人所建,所以大家叫它“古城子”。將“古城子”稱為唐朝墩,是人們在這座城中發現了大量的唐朝文物,便認定該城建于唐朝,又由于城的北城墻上有一大土墩,便將這里稱為“唐朝墩”。

關于唐朝墩,光緒三十四年編制的《奇臺地方志》有一些片斷記載:“太宗貞觀十四年,侯君集討平南昌,于此置蒲類縣,即今古城地。”又說古城北有一座廢城,相傳系唐朝所筑。古城名即取其義。東、南兩方有門,北有土墩,高3丈許,甚堅固。光緒二十一年改建縣制,毀西南各其半。

《奇臺縣鄉土志》記載,這個古城始建于唐朝貞觀十四年(640年),設縣于唐長安三年(702年)。所設的縣正是蒲類縣,而縣城就是唐朝墩。

《舊唐書·地理志》中列舉金滿、蒲類、輪臺三縣為北庭都護府之領縣說:以上三縣貞觀十四年與庭州同置。

史料記載,蒲類縣所轄范圍十分遼闊,東抵蒲類海與巴里坤相接,西靠金滿,南越大山與高昌為鄰,北經沙陀州連接蒙古國的科布多。若按驛站里程計算,蒲類縣管轄范圍東西800里,南北可達1700多里。管轄地域雖大,但人口卻不多,除縣城和一些鎮、堡及屯區莊戶有人居住外,其余都是草原荒野,主要是一些游牧民族。蒲類縣城原由北庭都護府管轄。宋、元時改由別失八里元帥府管轄,明朝永樂十五年(1417年),蒲類縣城和別失八里同時廢棄。

1944年日本飛機轟炸西安,揚言西進。當時的奇臺縣政府以唐朝墩目標太大害怕日本飛機轟炸為由,組織人員強行挖降多米,將本來比較完整的城墻和土墩挖得殘缺不全。從此,唐朝墩便被徹底遺忘。

2、考古新發現

“通過今年的發掘,我們基本可以認定,這里就是唐朝北庭都護府下的蒲類縣城遺址。我們的發掘搞清了這個縣城的整體布局,初步探明,這個城址自唐代建成后,一直沿用了多年。從這個遺址里,我們看到了3個不同年代的地層堆積:唐代、回鶻時期和蒙元時期。出土的3個時期的遺存文物很豐富,這對搞清新疆考古年代序列很重要。”魏堅肯定地說。

站在唐朝墩古城遺址內可以看出,這里地形高低不平,地面上常可以看到紅灰陶殘片和殘磚斷瓦等。這些陶片胎土細膩,燒制溫度較高,質地堅硬。有的陶片上還刻有各種紋飾。

奇臺縣文物局有關人員介紹,20世紀60、70年代,周圍的農民在這里發現過一些文物。縣文管部門征集回來的有灰陶甕、紅陶大盆、大礎石、鐵刀等。這里還發現過開元通寶、乾元重寶、大歷元寶、建中通寶等唐代錢幣以及察合臺銀幣等。

今年,唐朝墩古城遺址考古發掘項目經國家文物局批準,由中國人民大學與新疆文物考古研究所共同承擔,奇臺縣文物局配合開展。主要任務是完成600平方米的考古發掘,并圍繞唐朝墩古城遺址開展相關考古調查。

在進行了3個多月的考古發掘后,負責考古發掘的任冠博士介紹,唐朝墩古城遺址絕非我們眼前看到的這樣,古城遺址東西寬約341米,南北長約465米,基本上呈長方形,整體規模約為唐代一坊之大小。結合發掘所見的城內早期遺存,他們判斷城址始建年代應為唐代,基本認定為唐代庭州蒲類縣縣治所在。

“整個古城遺址規模很大,雖經千余年的歷史滄桑和風吹雨打,從殘存的城墻中仍可見當年的雄關威姿。在北城墻中段有一個正方形大土墩,土墩約12米見方,殘高5米多,唐朝墩因此而得名。這個大土墩當年究竟是做什么用的?說法不一,有人說是烽火臺,有人說是瞭望臺,還有人說是閱兵臺。西城墻破壞較為嚴重,現在只有西北角還保留有一小段墻體。城的南半部已夷為平地,唯有在早期衛星影像上還能看到東墻南段的輪廓。”任冠說。

在城內的東北角,考古隊在土層下發現一個池塘。剛開始清理時,發現了幾枚唐代的開元通寶錢幣。沒想到,越往下清理錢幣越多,都是成串成串的。任冠笑著說:“我們懷疑這是因為發生戰爭或是突發事件時有人匆忙間埋在這里的,走得很匆忙,還想著回來時再拿回去,沒想到再也沒有回來,這些錢幣就留到了今天。”

也是在這里,考古隊發現了一口井。這口井里出土了一個獸面紋的陶片。任冠說:“這個陶片上的圖案像人像獸但更像人,眼睛、鼻子和嘴巴都很齊全,但看上去又像獸。這種圖案從北魏到蒙元時期,在北方一直很流行。比如在塔吉克斯坦的一個遺址里發現過一塊銀飾,與這個圖案很像。在新疆這樣的圖案遺物發現較少,很珍貴。”

考古隊在這個區域靠南部,揭開黃土層后,有了意想不到的發現:一座規模很大的浴場。

這片浴場整體規模約300平方米,有較清晰的火道、煙道、支撐柱、灶址、水井、排水溝等結構。這種遺跡在國內發現數量較少,風格明顯受到羅馬浴場的影響,令人驚嘆。這對于還原當時社會生活的場景,探討絲綢之路沿線中西文化交流等問題具有較重要的學術意義。

“剛開始清理時,我們很迷惑不解,怎么在這里會出現這樣的建筑遺存呢?后來我們再看它時發現,它位于古城東部,而東城墻外正好就是水磨河,這里水位很高。最后我們又在浴場的西北角擴大發掘面積時,發現了一口井。現在看,這口井直徑有2米以上,我們往下挖了4米,都沒有挖到底,它大概有10米深。”任冠說。

3、發現蒲類縣的意義

魏堅根據發掘情況初步判斷:“唐朝墩古城初建在唐代,主要使用年代包括唐、回鶻和蒙元三個時期。這一點應該沒有問題。因為我們發現了對應時期的文物。另外,唐代蒲類縣的整體面貌我們也大體探測清楚,這很重要。它建于唐代早期,在唐朝對西域經營中起了很重要的作用。”

從目前的考古發掘情況來看,唐朝墩古城遺址因為歷年的破壞,原貌早已不復存在。從考古隊的調查來看,這座城東城墻因為水磨河的沖刷,毀壞較大,而過去的城墻正是沿河道而建,并非直線。西城墻因為清朝時建奇臺縣城墻,將西城墻完全毀壞,看不到一絲蹤跡,只在西北角等處還可找到唐代城墻地基。南城墻因為混入居民區,只留下我們來時看到的兩段城墻遺跡。只有北城墻,雖然歷經風雨,破損不小,卻依然可以看出當年的雄姿。

任冠說:“史書上標明,這座城當年在東城和南城有門。通過我們的發掘可以看出,這座城的城墻初建后又經過兩次大的維修。特別是晚期的維修,是用土坯維修的,初建時城墻是夯土建筑的。北城墻上沒有發現城門,土墩東西各有三個馬面,都是相隔30米,很規范。晚期維修時用的土坯和夯土沒用原來純黃土,夾雜了一些陶片等。另外,我們在這里發現了大量的動物骨頭,看來這里的人吃肉很多。”

唐朝墩古城的建立是初唐興盛的象征,同時也是唐王朝鞏固邊防的需要。唐朝墩古城是北庭都護府東路的咽喉要塞,也是北絲綢之路和長安至碎葉城,乃至地中海岸的國際通道的必經之地。同時,由此向北可與阿爾泰地區相接,向東可直抵蒙古境內,向南翻越天山與交河、高昌故城相通,鉗制著準噶爾東部的大部疆土。這里不僅是兵家的必爭之地,同時也是溝通駝隊物資南來北往運輸的重鎮。可見,在此建立古城屯兵,不僅有著十分重要的軍事戰略意義,而且有著十分重要的經濟戰略意義。直到今天,奇臺縣在天山北麓的交通要道位置仍然十分重要。

作為唐朝征服高昌的結果之一,庭州的設立使唐朝的權力管轄范圍擴大到天山以北廣闊的地域。北庭都護府的設立,就庭州的歷史而言,可謂是劃時代的重大事件。唐朝在庭州以東設置蒲類縣,并在西至烏魯木齊,東至木壘河的廣大地區建筑了鎮堡,充實了軍備,使庭州愈益得到發展。它對于東西方貿易以及與北方游牧民族的往來起著無與倫比的作用。它不僅占據著沿天山山麓南北交通的要沖,而且是與中原往來的門戶,更是中原王朝對西域有效管控的證明。