《驚心動魄的一幕》如何在《當代》發表

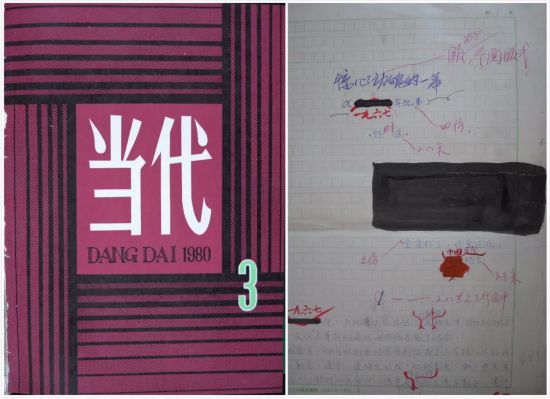

路遙的中篇小說處女作《驚心動魄的一幕》,發表在《當代》雜志1980年第3期上。這部小說是路遙作品首次在我國大型文學刊物上的亮相,并于1981年榮獲全國首屆優秀中篇小說獎。這部小說的發表,前所未有地提升了路遙文學創作的自信心。隨后,他才有中篇小說《人生》以及長篇小說《平凡的世界》的問世。考察這部小說的發表過程,對于研究路遙創作有著重要意義。

一

新時期之初,擔任《延河》文學雜志編輯的青年作家路遙,還只能在編輯之余,業余從事文學創作。當時,文學界撥亂反正,作家的創造性勞動得到極大的鼓勵,這對于心性剛強的路遙來說,構成了巨大的沖擊波。路遙一邊冷靜地審視著文壇動向,一邊認真思考與創作。

1978年,就在“傷痕文學”鋪天蓋地之時,路遙以自己親身經歷過的“文革”武斗為題材、以“文革”前夕擔任延川縣委書記的張史杰為原型,創作了中篇小說《驚心動魄的一幕》。這篇小說沒有迎合當時“傷痕文學”發泄情緒的路子,而是進行徹底的“文革”反思,塑造縣委書記馬延雄在“文革”中為制止兩派的武斗而進行飛蛾撲火式的自我犧牲。它是路遙經過深思熟慮后選擇的題材,一則路遙有在“文革”武斗時的親身經歷和生死體驗,寫起來得心應手;二則他對當時的文藝政策走向有一個基本的判斷,認為“傷痕文學”雖是逞一時之快發泄情緒,但文壇終究要有一些正面歌頌共產黨人的作品,而他的這部作品的“著眼點就是想塑造一個非正常時期具有崇高獻身精神的人”。在創作手法上,這部中篇深受法國作家雨果《九三年》的影響。《九三年》寫的是在光明與黑暗短兵相接時英雄主義的閃光。路遙在這部中篇中也想來個土崩瓦解的結果,在矛盾的最高潮結束。他下定決心創作這部與當時的文壇潮流有些不甚合拍的中篇,是一招險棋,劍走偏鋒。很多年后,時任《延河》詩歌編輯的曉雷回憶:“我看過后的第一感覺是震驚,既震驚這部小說的真實感和我的朋友閃射出來的令我羨慕甚至嫉妒的才華,又震驚于這部小說主題和思想的超前。那時我的思想還深陷在文化大革命好的長期喧囂形成的藩籬中,而如今由我的朋友捧出一部討伐文化大革命的檄文,怎能不讓我感到驚恐呢?但我的真誠認可了這作品的真誠,我毫不含糊地肯定了它,并表示我的支持。我們在共同商量這作品的題目,似乎叫作‘犧牲’,意思是表面寫一位縣委書記在文化大革命的批斗中犧牲了,實際深意表明不僅這位縣委書記是文化大革命的犧牲品,而且所謂的‘造反派’和‘保守派’都同樣是文化大革命的犧牲品。”不僅曉雷看到這部小說時叫好,《延河》副主編董墨也有同感,路遙拿出這本小說的初稿讓他看后,他認為:“這個中篇小說與當時許多寫‘文革’題材的作品,有很明顯的不同,這種不同是作家著眼點的不同。”

當時,文化大革命還沒有被徹底否定,而路遙以“主題先行”的方式,進行“文革”反思,這不能不說具有思維的前瞻性。1978年12月18日至22日召開中共十一屆三中全會后,全黨停止使用“以階級斗爭為綱”的口號,把工作重點轉到“社會主義現代化建設”上來后,文學編輯們能否完全領會路遙的創作意圖,這也是個未知數。

事實上,《驚心動魄的一幕》寫成寄出后,路遙的心也就隨之懸了起來。這部中篇先是《延河》副主編、路遙的恩師賀抒玉推薦給某大型文學刊物的主編,不久被退了回來;又寄給一家刊物,二次被退回。兩年間,接連投了當時幾乎所有的大型刊物,在“周游列國”后,都被一一客氣地退回。每次投稿后,路遙都在等待發表的焦慮與煎熬中度日如年。而那時的陜西作家卻一路高歌,莫伸的《窗口》與賈平凹的《滿月兒》在1978年獲首屆全國優秀短篇小說獎,陳忠實的《信任》和京夫的《手杖》又分獲1979年與1980年全國優秀短篇小說獎。陜西已有4位作者在全國獲獎,而路遙卻出師不順。

這樣,路遙的創作一直在中篇與短篇之間猶豫,他甚至重新撿起短篇,先后寫出了《在新生活面前》《夏》《青松與小紅花》《匆匆過客》《賣豬》等作品,這些短篇小說僅僅是發表與增加數量而已。

當《驚心動魄的一幕》再次被退回時,路遙甚至有點絕望,最后他將稿子通過朋友轉給最后兩家大刊物中的一家,結果稿子仍沒有通過,原因仍是與當時流行的觀點和潮流不合。朋友寫信問路遙怎么辦?路遙寫信告訴他轉交最后一家大型雜志——《當代》,如果《當代》不刊用,稿子就不必寄回,一燒了之。

二

1980年春天,就在路遙徹底灰心的時候,戲劇性的一幕出現了,幸運之神終于降臨到不屈不撓的路遙身上。過不多久,《當代》編輯劉茵打電話到《延河》副主編董墨那里,明確地說:“路遙的中篇小說《驚心動魄的一幕》,秦兆陽同志看過了,他有些意見,想請路遙到北京來改改,可不可以來?”董墨很快把電話內容告訴路遙,路遙欣喜若狂,他終于看到所期望的結果了。《當代》是新時期以來我國文學雜志的“四大名旦”之一,有“直面人生,貼近現實”的特色,以發表現實主義作品為主,整體大氣、厚重,能在《當代》上發表小說是每個作家所夢寐以求的事情。

1980年5月1日那天,路遙激動地給《當代》編輯劉茵寫了一封長信,誠懇而詳細地闡釋了這部小說的創作動因、思路乃至寫作中的苦惱。這封信件,是目前路遙本人關于《驚心動魄的一幕》最系統的創作闡釋。他甚至明確地告訴《當代》編輯:“我曾想過,這篇稿件到你們那里,將是進我國最高的‘文學裁判所’(先前我不敢設想給你們投稿)。如這里也維持‘死刑原判’,我就準備把稿子一把火燒掉。我永遠感激您和編輯部的同志,尊敬的前輩秦兆陽同志對我的關懷,這使我第一次真正樹立起信心。”同時,路遙還提出“想在校樣上改一改個別不妥的地方”。路遙忐忑不安的心情在信中有清晰展示。

當然,《驚心動魄的一幕》能在《當代》上刊發,這將是他創作的重大收獲。就在1980年5月1日,路遙又情不自禁地給朋友谷溪寫信,表達了他當時的激動心情:“好長時間了,不知你近況如何。先談一下我的情況,我最近有些轉折性的事件。我的那個寫文化革命的中篇小說《當代》已決定用,5月初發稿,在《當代》第三期上。這部中篇《當代》編輯部給予很高評價,秦兆陽給予了熱情肯定……中篇小說將發在我國最高文學出版單位的刊物上(人民文學出版社)這是一個莫大的榮譽。另外,前輩非常有影響的作家秦兆陽同志給予這樣熱情的肯定,我的文學生活道路無疑是一個最重大的轉折……”路遙按捺不住自己的激動,連續使用“我國最高文學出版單位”、“莫大的榮譽”、“一個最重大的轉折”這些極致性的詞語,來表達他的興奮心情。這說明路遙在文學突圍時期,文學前輩秦兆陽的充分肯定,對他提升文學創作信心具有非常重要的意義。

1980年5月初,路遙應邀到《當代》編輯部修改小說。他懷著激動的心情趕到北京,并在責任編輯劉茵的陪同下,去北京北池子秦兆陽住所見到了這位德高望重的《當代》主編。秦兆陽是延安魯迅藝術文學院的學生,他的青春年華是在戰爭中度過的;全國解放后,他擔任過《人民文學》副主編、《文藝報》執行編委。1956年發表《現實主義——廣闊的道路》引起了很大反響。1957年,他被打成右派下放。1980年,他出任人民文學出版社《當代》文學雙月刊主編。也就是說,《驚心動魄的一幕》是他上任不久后就看到的作品,路遙的確是幸運的,他的命運得到幸運之神的垂青。結果,路遙在秦兆陽與孟偉哉、劉茵等人的指導下,在人民文學出版社修改了20來天,作品比原稿增加了1萬多字。路遙當時無限感慨地說:“改稿比寫稿還難。”

路遙在1980年5月24日給好友谷溪的信中談到這個情況:“我于5月初來北京,在人民文學出版社改那個中篇小說已20來天了,工作基本告一段落,比原稿增加了1萬多字,現在6萬多,估計在《當代》第三期發(6月發稿,9月出刊)。此稿秦兆陽很重視,用稿通知是他親自給我寫的,來北京的第二天他就在家里約見了我,給了許多鼓勵……”

三

《驚心動魄的一幕》在《當代》雜志1980年第3期上頭條刊發,秦兆陽專門題寫標題。在秦兆陽的力薦下,《驚心動魄的一幕》還一連獲了兩個榮譽極高的獎項:1979-1981年度《當代》文學榮譽獎;首屆全國優秀中篇小說獎。尤其是全國優秀中篇小說獎,是新時期陜西作家的第一次獲獎。路遙的好友、時任《延河》詩歌編輯的著名詩人聞頻,見證了路遙得知獲獎消息的情景:“記得有一個禮拜天,一大早我在辦公室寫東西,他從前院急促促進來,手里拿著一封電報,一進門便高興地喊:‘我獲獎了!’說著撲過來,把我緊緊擁抱了一下。路遙這種由衷的喜悅和興奮,我只見過這一次。這是他《驚心動魄的一幕》在全國獲獎,也是他第一次獲獎。后來的幾次獲獎,包括茅盾文學獎,他再沒激動過。”

1982年3月25日,秦兆陽在《中國青年報》上撰文《要有一顆熱情的心:致路遙同志》,再次談到當初對《驚心動魄的一幕》的第一印象:“初讀原稿時,我只是驚喜:還沒有任何一篇作品這樣去反映文化大革命呢!而你的文字風格又是那么樸實”、“所以路遙同志,你被所熟悉的這件真事所感動,經過加工把它寫出來,而且許多細節寫得非常真切,文字又很樸素,毫無華而不實的意味,實在是難得”。他也客觀地分析了這部中篇小說沒有被評論界關注的原因:“它甚至于跟許多人所經歷、所熟悉的文化大革命的生活,以及對文化大革命的反感之情和對‘四人幫’的憤慨之情,聯系不起來。因此,這篇作品發表以后,很長時間并未引起讀者和評論界足夠的注意,是可以理解的。”秦兆陽的獨具慧眼賞識了這部小說,并成就了路遙。命運的轉機就在堅持之間,對于路遙來說就是這樣!這樣,路遙鯉魚跳龍門,一躍進入全國知名作家的行列中。從文學創作的角度來講,路遙的文學創造道路可以說是從這部中篇小說開始的,作為作家的藝術個性也是從這部小說開始顯露的。從此,路遙的創作躍上了一個新臺階。

《驚心動魄的一幕》的發表至少有這樣幾重意義:一是極大地提升了路遙文學創作的自信,使他獲得了前所未有的自信心;二是使他躋身全國著名作家行列,為全國文壇所關注;三是改變了他在陜西文學界坐冷板凳的際遇。在1981年的全國首屆優秀中篇小說獲獎座談會上,中國青年出版社資深編輯王維玲鄭重向路遙約稿,才有路遙中篇小說《人生》的創作。此后,“農裔城籍”的路遙找尋到“城鄉交叉地帶”這個屬于自己獨特生命體驗的優質文學表達區位。

當然,并不是說《驚心動魄的一幕》就是一篇十分成功的作品。1985年元月,路遙在接受采訪中坦誠地談到它的局限:“這個作品比較粗糙,是我的第一個中篇,藝術準備不充分,很大程度上是靠對生活的熟悉和激情來完成的,因此,許多地方留有斧鑿的痕跡……”

1991年,路遙在創作隨筆《早晨從中午開始》中直言不諱地稱秦兆陽是“中國當代的涅克拉索夫”,他這樣寫道:“坦率地說,在中國當代老一輩作家中,我最敬愛的是兩位。一位是柳青,一位是健在的秦兆陽。我曾在一篇文章中稱他們為我的文學‘教父’……秦兆陽等于直接甚至是手把手地教導和幫助我走入文學的隊列。”這進一步證明《驚心動魄的一幕》發表之于路遙文學創作的重要意義。